matériaux pour un livre qui s’intitulerait « Tout ce qu’on ne sait pas de Baudelaire, mais fait rêver quand même »

J’ai longtemps fait commencer la vie de Baudelaire à son demi-tour dans le voyage à l’île Maurice, sans trop chercher qui il était avant.

Ne pas surinterpréter : on a la correspondance d’un adolescent à son frère (demi-frère) et ses parents (mère et beau-père, mais qu’il appelle papa avec vrai respect), et parce que c’est Baudelaire (celui qu’il deviendra) on y accès alors que les mêmes lettres de mille autres gamins de l’époque sont perdues.

Elles ne nous renseignent pas sur le temps : de magnifiques textes de Marceline Desbordes-Valmore, que lira Baudelaire, rendent compte des deux révoltes lyonnaises, et comment le collège de Baudelaire est directement pris sous le feu de celle de 1834. Gustave Geffroy, dans sa biographie de Blanqui, L’Enfermé qui est un livre grandiose et indispensable (Walter Benjamin le savait bien) rend compte de l’insurrection de 1839, quand Baudelaire est interne à Louis-le-Grand. Chacune de ces dates est une montée en grade pour Aupick, non pas qu’il ait les mains dans le sang, mais parce qu’au premier rang de la logistique militaire. Aucune allusion ou presque dans les lettres de l’adolescent, quand la vieille blessure de Waterloo mine au quotidien la vie de Jemis Aupick, et revient dans chacune.

Difficile aussi de savoir qui on est soi-même, pour lire les lettres aux codes si précis – chaque époque a les siens – d’une correspondance familiale, quand seules nous sont parvenues les lettres envoyées : si Baudelaire a gardé celles qu’il a reçues de son frère ou de sa mère, il les a soit perdues soit détruites – et ne pas faire porter le chapeau à cette scène qu’on croisera bien plus tard, le frère de Jeanne Duval éliminant les papiers du poète parti vivre ailleurs. De ses onze ans à ses quinze ans, l’époque pour nous aujourd’hui du « collège » (c’est déjà le terme à l’époque, mais il s’applique jusqu’au lycée), dans les six ans à Lyon, il ne rend visite à sa famille le dimanche qu’une fois par mois et encore (à peine quelques rues plus loin pourtant) et reste enfermé même pour les vacances d’été. Mais qu’on relise Louis Lambert : ç’avait été la même chose pour Balzac. Le retour à Paris, même si on le contraint à redoubler une classe pour entrer à Louis-le-Grand (mais que refuserait-on à quelqu’un du grade atteint par Aupick, que visite Lamartine) est vécu comme libération : pourtant la vie dans le lycée sera tout aussi enfermée, au moins les deux premières années – les permissions de sortie souvent annulées par des colles ou punition individuelles ou collectives –, et les tensions intérieures : la révolte des élèves quand un pion tabasse un de leurs camarades pendant trois jours, après l’avoir enfermé dans le « charbonnier ». Ainsi jusqu’à l’exclusion, parce que le proviseur lui demande de restituer un billet transmis par un élève et que Baudelaire préfère l’avaler – la scène a fait assez parler d’elle.

Revenir à ce sectionnement du temps. Que l’important puisse être dans le sans trace. Ainsi, cette chute à cheval, lors d’une balade avec son beau-père (qui témoigne indirectement de cette relation alors très simple et forte entre l’adolescent et le mari de sa mère) : forte contusion au genou – et gloriole d’adolescent : « ce maudit accident n’a pas ralenti mon amour de monter à cheval, je brûle de recommencer, et à ceux qui me recommandent de ne plus tomber, que je tâcherai de tomber au moins sur une autre partie du corps ». Retour à Louis-le-Grand, il prétend suivre les cours comme à l’ordinaire mais s’effondre. Il va passer deux mois à l’infirmerie, on appelle hydropisie l’épanchement de synovie, et le médecin de l’établissement pour tout onguent prescrit des compresses à l’eau tiède. Cet hiver 1838, celui de ses dix-sept ans, ces six semaines, où il vit à l’écart des autres élèves, est dispensé d’une partie des cours, vont être une période de lecture intense. La vénération pour Hugo ou Lamartine, la passion de l’histoire et de la littérature romaine ne datent pas de ce moment, mais il va franchir une étape puisqu’elles deviennent sa vie même. La pression exercée aussi par la famille : mériter par ses résultats la belle vie qu’on vous fait à vous mettre interne pour devenir bachelier. Il ne sera jamais fort sur les sciences et les mathématiques, alors il se rattrape sur les versions. Et semble découvrir que faire des vers français ou latin lui rapporte plus facilement des accessits.

Mais comment négliger cette autre suite d’indices : ce répétiteur qu’il évoque sans en donner le nom, dans la lettre du 23 avril 1837. Dans l’année charnière, entre l’obtention du baccalauréat et le moment où on le met en bateau pour Maurice, Baudelaire s’adressera à ses anciens profs pour trouver lui aussi des heures et leçons particulières. Un étudiant assez étonné par ses conversations avec Baudelaire pour lui proposer le prêt de ses propres livres de poésie. Ou le rapport avec son prof de rhétorique, un Alasacien, Jacob Wilhelm Rinn : Baudelaire ira jusqu’à obtenir de fausses autorisations de sortie pour aller prendre des cours particuliers avec lui – dans cette même période aussi où, significativement, il écrit à Jemis, qui lui a proposé des cours de manège et de salle d’arme, de les convertir en heures de « répétitions » privées avec Rinn.

Prises aux lettres à Alphonse, survivent quelques vers du Baudelaire de dix-sept ans : pas ça, qui est intéressant. Mais que le socle sur lequel s’établiront les ruptures des Fleurs du Mal se soit construit dès les années Louis-le-Grand, ça oui, ça compte.

Sectionnement du temps : la grande échappée d’août 1838 où pour la première fois il voyage seul : diligence jusqu’à Toulouse, puis rejoindre ses parents dans les Pyrénées à Barèges. Remonter ensuite par Pau, Tarbes, Bordeaux, La Rochelle et Nantes, retour par Blois et Orléans – presque un voyage initiatique avant le retour à l’internat et la rupture avec le lycée.

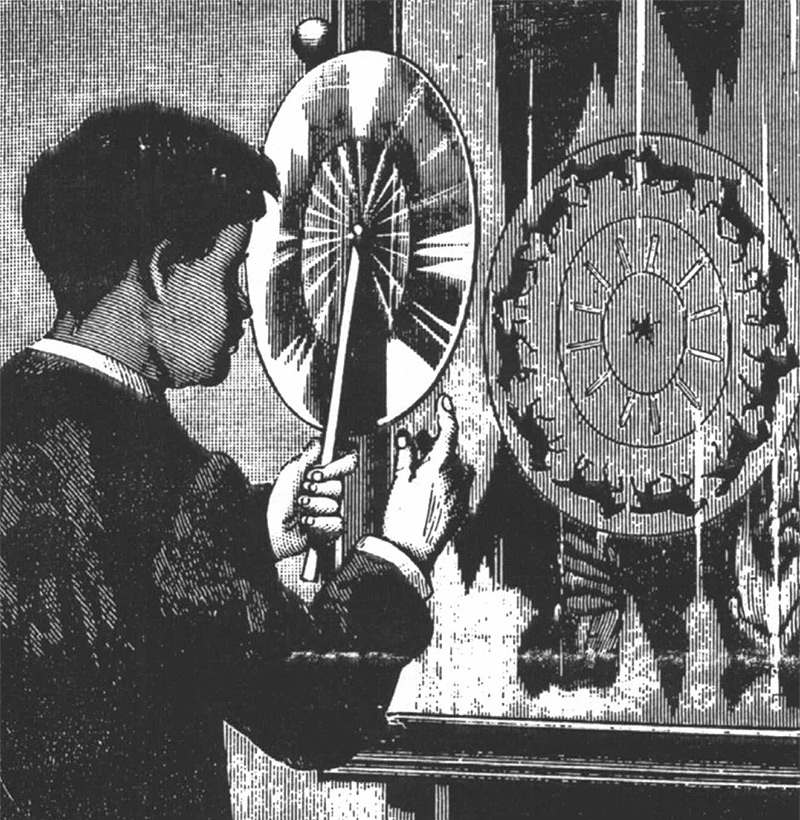

C’est pour le Noël de ses douze ans, l’année de ses meilleurs résultats scolaires, à Lyon, que Jemis lui offre un phénakisticope, et Baudelaire – qui signe Carlos la lettre à son frère, le décrit ainsi : « un cartonnage dans lequel il y a une petite glace qu’on met sur une table entre deux bougies. On y trouve aussi un manche auquel on adapte un rond de carton percé tout autour de petits trous. Par-dessus on ajoute un autre carton dessiné, le dessin tourné vers la glace. Puis on fait tourner, et on regarde par les petits trous dans la glace où l’on voit de forts jolis dessins. » Comme la lanterne magique pour Marcel Proust, une de ces innombrables tentatives qui indiquent que le cinéma est moins né de la photographie que de cette rage obstinée à animer l’image.

Qu’on repense à ce grand passage du Peintre de la vie moderne, qui a fasciné aussi Walter Benjamin, qui en a repris l’idée du kaléidoscope pour l’appliquer à Baudelaire lui-même comme prisme à décrire le capitalisme naissant : « Pour le parfait flâneur, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que d'élire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini. Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout chez soi ; voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que la langue ne peut que maladroitement définir. L'observateur est un prince qui jouit partout de son incognito. L'amateur de la vie fait du monde sa famille, comme l'amateur du beau sexe compose sa famille de toutes les beautés trouvées, trouvables et introuvables ; comme l'amateur de tableaux vit dans une société enchantée de rêves peints sur toile. Ainsi l'amoureux de la vie universelle entre dans la foule comme dans un immense réservoir d'électricité. On peut aussi le comparer, lui, à un miroir aussi immense que cette foule ; à un kaléidoscope doué de conscience, qui, à chacun de ses mouvements, représente la vie multiple et la grâce mouvante de tous les éléments de la vie. C'est un moi insatiable du non-moi, qui, à chaque instant, le rend et l'exprime en images plus vivantes que la vie elle-même, toujours instable et fugitive. »

Il y a trois occurrences de kaléidoscope chez Baudelaire, mais la magie du phénakisticope comme plus beau cadeau reçu de Jemis Aupick. Quand les témoignages partiels, comme délavés ou imprécis, recueillis sur le Baudelaire des années lycée tiennent presque tous du même principe : appliquer au Baudelaire lycéen la preuve qu’il est déjà le Baudelaire qu’il deviendra – un singulier, un coléreux, un ange du bizarre, le phénakisticope nous aide à relativiser ce qu’on sait de cet adolescent comme les autres, sinon que l’art de faire des vers prend progressivement la plus grande place.

Et c’est peut-être ce qu’il faut appliquer comme fractalement à cette année dont on sait si peu elle aussi : les derniers mois de la classe de philosophie, exclu de Louis-le-Grand, Baudelaire est mis en pension chez les Lasègue et continue d’aller aux cours en externe, mais décroche son baccalauréat. S’inscrire en droit, certainement, mais ce sera bien sûr sa première année de vie poétique.

Cette lettre à Victor Hugo du 25 février 1840 qui nous fait si mal, de mièvrerie et fausse humilité (« je vous aime comme j’aime vos livres »), n’est pas un élément isolé. On ne sait pas grand-chose de cet Édouard Ourliac qui se fait son mentor en vie littéraire. Il a publié quatre ouvrages à cette époque, dont une Physiologie de l’écolier : est-elle sa propre raison, en vue de documentation, de fréquenter Baudelaire ? Ourliac a connu Balzac, pour Baudelaire c’est une raison suffisante. Baudelaire prétendra avoir aussi rencontré le fameux Gérard, traducteur, critique de théâtre, qui n’est pas encore Nerval. Il traîne aussi cette histoire, peut-être inventée par le Baudelaire ultérieur, qu’un jour sur les quais, croisant Balzac, il serait allé à lui, l’aurait salué au culot et qu’ils en auraient ri comme de très vieux complices. Savoir… Rien de décisif : ce n’est de toute façon pas la bonne porte pour entrer en littérature.

Les vraies traces sont plus dures. La série de lettres à Alphonse dans laquelle il découvre l’étendue de premières dettes – s’il les cache à ses parents, seul son frère peut l’aider. Ce sera non pas une brouille, mais un premier différend entre eux : Charles a emprunté plus de deux cents francs au beau-père d’Alphonse, Ducessois, mais il voudrait les lui rembourser lui-même, sans que Ducessois sache que l’argent vient d’Alphonse. Et près de mille cinq cents francs en tailleur, pantalons, gilets, gants, bottes, chemises et paletot ouaté. Il a vingt ans, les comptes de son héritage lui seront bientôt remis : et effectivement, il vendra les maisons de Neuilly. Rappel de la petite note manuscrite d’Alphonse sur la lettre de son frère : « 120 f. 3 gilets. C’est 40 f. chaque gilet. Ils ne me coûtent que de 18 à 20, à moi qui suis colossal. » Dans cet « à moi qui suis colossal », tout le côté fluet de Baudelaire, s’en souvenir. On sait l’épilogue : refus d’Alphonse de payer sans mettre Aupick en tiers, convocation du conseil de famille, qui prendra 3 000 f sur l’héritage pour rembourser. Et conclusion, la lette de Jemis à Alphonse, alors substitut du procureur du Roi à Fontainebleau , en date du 19 avril 1841, presque jour pour jour l’anniversaire des vingt ans de Charles : « Mon cher monsieur Baudelaire, le moment est arrivé où quelque chose doit être fait pour empêcher la perte absolue de votre frère … il y a selon moi urgence à l’arracher au pavé glissant de Paris. »

À ajouter dans le phénakisticope, ce portrait retrouvé par Claude Pichois, dû à un Chennevières de Besançon : « Deux ou trois fois, chez le frère de l’auteur qui nous occupe (magistrat honorable et regretté de notre Tribunal), j’avais aperçu un grand jeune homme à l’œil distrait, indifférent, recherchant la solitude. À cette époque déjà, Ch. Baudelaire couvrait des pages entières de vers élégants et faciles, sur le premier sujet qui lui passait par la tête ».

Mais bien sûr, la pièce maîtresse c’est la lettre du 20 novembre 1839. C’est à son frère aussi que Baudelaire s’est adressé, quand il comprend être affecté d’une blennoragie. Avec cette Sara qu’il surnomme la Louchette ? Les lettres de Flaubert à Bouilhet, la même année (ils ont le même âge) peut aider pour le contexte, et la liberté qu’on prend, débarrassé des contraintes du lycée, d’explorer la vie et la nuit. Alphonse l’envoie à un pharmacien dont c’est la spécialité, et prend les frais en charge. Alexandre Guérin, « rue de la Monnaie, 19, au coin de la rue Baillet, dans le prolongement du Pont-Neuf », cite Pichois qui a cette curiosité de la langue, quand elle transporte beaucoup plus que l’information utile. Il est l’inventeur d’un « opiat balsamique », qu’il administre moyennant un prêt remboursable de cinquante francs. « En attendant, puisque c’est ton argent que je dépense, reçois bien mes remerciements. J’ai payé mes drogues. Je n’ai plus de courbatures, presque plus de maux de tête. Je dors beaucoup mieux, mais j’ai des digestions détestables, et un petit écoulement continuel sans aucune douleur ».

De ce jour, Baudelaire le sait : la rémission peut sembler complète, mais elle est sur lui cet avertisseur qui deviendra titre d’un de ses plus étranges poèmes (« Tout homme digne de ce nom / A dans le cœur un serpent jaune »). Et les résurgences viendront : à chacune, savoir que non, la guérison n’avait pas été complète. Alors savoir à distance, et bien en amont, le terme. Et quand les symptômes surgiront avec violence, vingt ans plus tard, se savoir dans l’impasse.

Ce qu’il faut entrer parmi les dessins du phénikisticope, c’est celui-ci : non pas la gloire de fréquenter les plus sombres ruelles auprès de l’église Saint-Louis, où demeurait Sara la Louchette, non pas même le pathétique de cette lettre avec description de chaude-pisse et écoulement afférent, plus littéralement le compte d’apothicaire, mais cette phrase : « je vais oublier dans Virgile toutes les mesquineries et les saletés de ce monde – au moins cela ne coûte rien et ne donne pas de courbatures ». Juste la preuve qu’il le sait parfaitement : l’avertisseur est là pour toujours.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 5 août 2016

merci aux 796 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page