venir avec l’écriture sur le plus symbolique et le plus proche, mais le plus malcommode à dire

Tous les mots sont adultes, le sommaire complet.

Visages d’écriture, écriture du visage...

Jorge-Luis Borges, L’auteur, nouvelle édition, Gallimard, 1999.

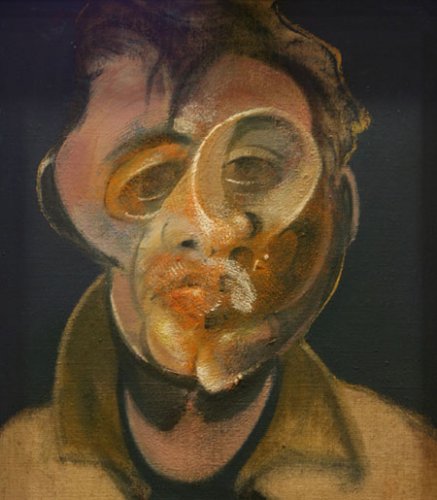

La reconnaissance des visages est un phénomène de très grande complexité, qui se forme peu à chez l’enfant, précédant cependant la lecture : la décomposition arbitraire et simplifiée des portrait-robots comporte au moins quatorze mille combinaisons. Et les typologies, pour le visage, sont aussi sommaires que l’induit l’expression comme un nez dans une figure. Pourtant c’est par là que nous percevons et voyons, par là que nous parlons et nous faisons reconnaître : en écrire sera forcément écrire ce passage vers l’autre, ce don à l’autre et comment. Mais l’écriture qui s’approcherait trop de son sujet s’y brûlerait et y disparaîtrait, il faut trouver le biais pour tenir le texte à distance de son objet, et qu’il le dessine quand même en volume. Comment parler de son propre visage, où nous reconnaissons d’abord ce qu’il hérite qui n’est pas lui-même. Du visage de l’autre, ce qui s’écrit en lui à mesure de ce qu’il traverse. Le rapport qu’on a soi-même à son visage : singuliers moments où on ne se reconnaît pas soi-même. On s’aperçoit dans une glace, on est surpris que ce soit soi-même. Se concentrer sur ces moments, et comment alors était devant nous ce visage devenue un instant étranger. Rapport à la déformation : Francis Bacon, peintre de très haute perfection technique, lorsqu’il s’agit de se peindre lui-même, fait détour par le schématisme et la pauvreté de photomatons répétés. C’est la simplification du photomaton dont il se saisit pour cet autoportrait où tout se pousse en avant, déformé pour atteindre au langage, à la présence. Sur cette piste des moments où on ne se reconnaît pas soi-même, ce texte étrange d’Henri Michaux :

Mon visage est un peu plus loin reperdu. J’ai cessé depuis vingt ans de me tenir sous mes traits. Je n’habite plus ces lieux. C’est pourquoi je regarde facilement un visage comme si c’était le mien. Je l’adopte. Je m’y repose.

Henri Michaux, Passages, Gallimard, 1950.

Le peintre Francis Bacon, central ici, on pourra l’approcher par ses entretiens (L’art de l’impossible, Skira, 1976) mais aussi par Gilles Deleuze dans Logique de la sensation (le visage a perdu sa forme en subissant les opérations de nettoyage et de brossage qui le désorganisent et font surgir à sa place une tête). Ne pas appuyer donc la proposition sur un seul texte, mais d’emblée évoquer comment cette thématique traverse, de façon mineure mais centrale, la quasi totalité des grandes œuvres contemporaines, permet de situer avec précision l’attente du texte : non pas l’enfermer dans une forme fixe, mais faire converger, pour soi-même, vers un centre absent, des figures éclatées. Privilégier le fragment, comme on tiendrait un journal, par une suite de notes et réflexions. C’est l’œuvre d’Edmond Jabès qui peut nous proposer la gamme d’outils ici pertinente, associant dans une même page des locuteurs qui parfois n’auront pas d’autre occurrence ni apparition dans le livre : les sept volumes de Le livre des questions, puis les trois volumes de Le livre des Ressemblances sont un mouvement qui se régénère de lui-même pour approcher toujours plus près de l’énigme qu’il désigne, c’est ce mouvement — où l’éclatement des formes est sans cesse orientée par le but étroit et inaccessible — qu’on essayera de faire partager.

En se concentrant sur l’image intérieure que nous avons d’un visage, on va démultiplier la prise de notes dans l’espace et les âges du temps, bribes de dialogue, fragments descriptifs, interrogation sur la parole même qui tente de dire ce visage. Et c’est l’éclatement du texte qui reconstituera comme l’expérience en relief du visage énigme.

« Le temps du visage est le temps de ses rides. »

Il disait aussi : « Le premier visage est tendre appel aux visages qu’il préfigure ; le dernier, la somme de tous nos visages flétris. »

Edmond Jabès, Le livre des Ressemblances, Gallimard, 1978.

Mais on peut proposer aussi, toujours en suivant Jabès, et cet axiome impératif du titre pris au Livre de Yukel, « À nul moment je n’ai décrit votre visage », de procéder par suite de questions :

— Quel est ton regard ?

— Celui de mon livre.

— Quel est ton écoute ?

— Celle de mon livre.

— Quelle est ta respiration ?

— Celle de mon livre.

— Quelle est ton espérance ?

— Celle de mon livre.

— Quelle est ta chance ?

— Celle de mon livre.

— Quelle sera ta mort ?

— Celle qui me guette à la dernière page du livre : mort de toutes nos morts partagées

Edmond Jabès, Le livre des Ressemblances, Gallimard, 1978.

Jabès procède aussi par aphorismes sur le visage :

L’univers est-il vraiment si petit ?

Ou :

En le repoussant, nous condamnons celui-ci.

Ou :

Quand il s’approche tout près de la vision même du visage, c’est la réflexion sur son propre visage qui lui ouvre celui de l’autre. Si on recrée le dispositif de la vue, c’est une métaphore qu’on conquiert et qu’on écrit, et le rappel du dispositif réel n’est là que pour briser ce qui tient dans la métaphore à son propre statut :

Visage de mon visage.

Monsieur Untel, c’est moi, Yukel

dans son âme traquée

L’otage.

Edmond Jabès, Le livre des Ressemblances, Gallimard, 1978.

Et c’est sur cette diversité hétérogène des fragments qu’on va insister, jusqu’à l’écorce. Fatiguer les participants de cette demande : non pas un texte sur un visage, mais le carnet de toutes les notes possibles, dialogue, aphorisme, multiplication des dispositifs de vue partiels, qui seront comme des flèches vers un visage dont jamais on ne parlera directement – que nous importe qu’il ait un nez et deux oreilles...

Choisir un visage, parler de son visage. Il n’y a rien à dire, puisqu’un nez est un nez, c’est comme la bouche entre les deux oreilles. Mais il suffit de noter, à mesure qu’on se concentre, les réflexions qu’on fait sur le visage, pour que surgissent des notes décrivant un visage. On peut presque mener deux écritures parallèles. Presque autant que l’objet si fragile du texte, que l’écriture va juste effleurer, comme de s’en charger à distance, comptera la succession de ces effleurements, presque un sculpteur fait de la paume son modèle. Alors on peut se lancer à investir du visage de l’autre, comme Rainer Maria Rilke, quelques semaines après la mort de son père en avril 1906, écrit ce Portrait de jeunesse de mon père, publié en 1907 :

quelque chose au loin. Autour de la bouche

débordante de jeunesse, charme qui n’a point souri,

et devant les fermetures ornées de l’élégant

costume de noblesse, la garde du sabre

et les deux mains qui attendent calmement, elles ne sont tendues vers rien.

Et à présent presque invisibles : comme si

ayant saisi des choses lointaines elles avaient disparu

les premières. Et tout le reste voilé,

effacé de soi-même, comme si

nous n’y comprenions rien, terni

par ses propres profondeurs.

Rainer Maria Rilke, « Portrait de jeunesse de mon père », in Nouveaux Poèmes, traduit de l’allemand par Lorand Gaspar, Le Seuil, 1966.

De Rainer Maria Rilke aussi, dans les toutes premières pages des Carnets de Malte Lauridds Brigge, ces paragraphes sur apprendre à voir, où cette notion de visage est centrale (avec cette image encore, deux paragraphes plus loin, d’une vieille femme les deux mains sur le visage, et dans le geste de les écarter, l’empreinte du visage dans les paumes et les doigts liés : Mais la femme, la femme : elle était tout entière tombée en elle-même, en avant, dans ses mains... La femme s’arracha d’elle-même. Trop vite, trop violemment, de sorte que son visage resta dans ses deux mains. Je pouvais l’y voir, y voir sa forme creuse... Je frémissais de voir ainsi un visage du dedans, mais j’avais encore plus peur de la tête nue, écorchée, sans visage) :

Rilke nous propose aussi, via une esquisse où le mot visage revient le plus souvent avec celui de nuit, d’écrire à partir du face à face de deux visages. En proposant d’alterner, comme on se parle à deux voix, les phrases portant sur un visage et puis l’autre, on est alors d’autant plus fasciné que Rilke lui-même a laissé ce texte inachevé, nous offrant juste l’espace blanc où dire.

comme une larme celui qui pleure

que je multiplie mon front, ma bouche,

autour des traits que je connais pour tiens

Avant l’esquisse suivante, biffée :

qui nous séparent parce qu’elles sont doubles

déployer une pure identité.

Et une reprise :

ton visage. La lune l’éclairait.

Ô la plus insaisissable des choses

sous un excès de pleurs.

C’était presque un objet docile, simplement là,

calme comme une chose, à le tenir.

Rainer Maria Rilke, Poèmes à la nuit, traduit de l’allemand par Gabrielle Althen et Jean-Yves Masson, Verdier, 1994.

La lecture de Rilke qu’on introduit ainsi presque par l’intérieur, en explorant par notre propre geste d’écrire ce qui chez lui est un thème privilégié, mais quête de toute une vie, permet aussi de mettre entre les mains des participants (on le voit circuler, de main en main, discrètement, pendant le temps silencieux de l’écriture) ses Lettres à un jeune poète, qui restent une des plus vivantes et communicatives leçons d’écrire, dans la plus haute exigence :

Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, traduit de l’allemand par Bernard Grasset, Grasset, 1937.

Cette notion de visage, où la reconstruction mentale, dans le temps de la lecture, complète l’univers de signes que ne contient pas l’écriture, implique un processus suffisamment central et important pour qu’on examine de façon précise, dans l’histoire de la littérature, comment naissent ces descriptions de visages, et le statut qu’elles ont dans le récit. Pour les grands livres qui nous ont formé, comment avons-nous reconstitué mentalement les visages qui nous étaient donnés ? Le visage absent de Sade, celui longtemps inconnu de Lautréamont, ont provoqué l’imaginaire des peintres, parce qu’aux personnages des romans souvent nous associons le visage même de l’auteur, qu’il nous donne la couleur globale d’un temps. On peut se référer au livre de David Le Breton, Des visages, essai d’anthropologie (Métaillié, 1994) qui pratique cette exploration de façon exhaustive, citant René Daumal (« Dès lors que leurs visages furent tournés vers le dehors, les hommes devinrent incapables de se voir eux-mêmes. Et c’est notre grande infirmité. Ne pouvant nous voir, nous nous imaginons. Et chacun, se rêvant soi-même et devant les autres, reste seul derrière son visage. ») que le japonais Kôbô Abé (« C’est curieux un visage, n’est-ce pas ? Quand on en possède un, on n’y pense pas. Mais dès qu’on n’en a plus, on se sent comme si la moitié du monde avait été arrachée ».).

Et tant pis si parfois le visage qui résulte de l’écriture devient l’armature des signes qui est, après tout, le visage social qu’on se fait :

Sète – île de Thau, stage d’insertion, 1992.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 28 décembre 2013

merci aux 1361 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page