reprise numérique de la méthode pour l’atelier d’écriture

Georges Bataille, L’expérience intérieure.

– je commence en 1991 à pratiquer régulièrement les ateliers d’écriture, et notamment de 1993 à 1996, à Montpellier, où je peux commencer à roder une même proposition avec des publics différents ;

– dès 1995, invité par Deta Hadorn-Planta à animer un stage d’écriture de 5 jours pour des enseignants de français en Suisse alémanique, je construis une sorte de polycop avec propositions et exemples, que j’essaye de rassembler selon progressions, publics, thèmes et appuis – le stage se déroule dans le Jura suisse, à Tramelan, et j’intitule ce polycopié Méthode de Tramelan

– en 1998, nous évoquons avec Olivier Bétourné, alors directeur adjoint de Fayard et avec lequel je vais réaliser ma bio des Stones, une collection d’essais de littérature contemporaine brefs, 70 à 80 pages, très peu chers – ce projet n’aboutira pas, mais OB me redonne la Méthode de Tramelan dont je lui avais passé le polycop dans le cadre de ce projet, et me dit d’en faire « un vrai livre »

– Tous les mots sont adultes paraît en 2000 ; dans cette période, en collaboration avec Patrick Souchon, je mène de plus en plus régulièrement des stages de formation à la conduite d’ateliers d’écriture, tout en me confrontant aux autres écoles (Aleph Écriture, le DU d’Aix-en-Provence, celui de Grenoble), ainsi que des stages avec des publics plus spécialisés (acteurs...). Sans changer la base théorique sur laquelle s’appuie mon livre, il y a un certain nombre d’exercices de base que je laisse progressivement tomber, et chaque année au contraire 2 ou 3 nouvelles propositions viennent compléter celles que j’utilise...

– en 2005, alors que le livre en est à son 4ème tirage, nous en proposons une version grandement remaniée, mais où j’espère que le cheminement didactique est mieux perceptible

– depuis 2011, le livre n’est quasi plus disponible, mais malgré les pressions amicales de Fayard le web a pour moi pris le relais. Alors que, cette rentrée 2013, j’amorce une nouvelle phase de mon implication dans les ateliers avec la création d’un studio d’écriture à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy, le souhait de reprendre le chantier, l’aiguiser ;

– ce n’est donc pas une transcription numérique de mon livre Tous les mots sont adultes, méthode pour l’atelier d’écriture qu’on va retrouver ici, mais – j’espère – une reconstruction progressive, susceptible d’être développée et remaniée en permanence.

– cette construction numérique sera augmentée de déclinaisons des propositions selon les publics spécifiques (FLE, collèges ou écoles, illettrisme etc), des schémas de progression etc ;

– la réutilisation en est libre évidemment, mais c’est comme Aspro : méfiez-vous des copies, ce n’est jamais si bien que l’original ! Un atelier d’écriture digne de ce nom coïncide en profondeur avec la démarche de celui qui l’anime, et ce qu’il attend de la confrontation : le recyclage ça vaut pas.

FB

– première introduction (édition originale du livre, 2000)

– nouvelle introduction (édition révisée, 2005)

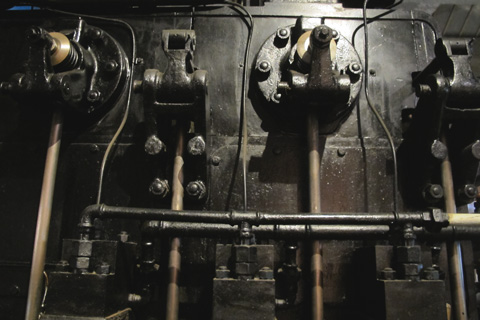

– photographie ci-dessus : lors d’un atelier d’écriture au musée des Phares & Balises d’Ouessant, été 2011.

introduction à la première édition (2000)

Depuis dix ans, d’une façon quasi continue, les ateliers d’écriture ont été pour moi une découverte surprenante du monde lui-même, parce qu’en le nommant nous découvrons l’exigence pour l’écriture de s’ouvrir à des syntaxes et des formes neuves, que ce réel neuf exige, et qui nous le révèlent en retour. Aussi, ce chemin s’est-il ancré peu à peu pour moi dans le comment de ce surgissement de signes imprévus du monde : plus qu’explorer l’univers de formes d’écriture préexistantes, explorer celui d’origines narratives à partir desquelles ce monde au dehors va appeler cette écriture formellement neuve, qui nous aidera à constituer nos propres pratiques, nos propres repères et, bien sûr, susciter à nouveau cette très vieille passion du récit, des histoires, du roman.

C’est ce point de départ qui m’a amené, peu à peu, à utiliser une même poignée de déclencheurs d’écriture très précis avec des publics radicalement divers. Depuis dix ans, une masse accumulée de rencontres, de moments de grande intensité d’émotion, de découvertes parfois suffisamment radicales pour que même mon travail narratif personnel s’en trouve traversé, et se fasse l’écho du bouleversement subjectif qu’avaient induit pour moi ces expériences (C’était toute une vie, Verdier, 1995, 30 rue de la Poste, Le Seuil, 1996, Prison, Verdier, 1998). D’autres fois, de telles singularités et de telles révélations sur l’état du monde que tout le travail était de faire place à ces écritures parmi les autres, et les laisser aller leur chemin en leur nom propre (Sang gris, Verdier, 1991, Phobos, les mal famés, Le Seuil, 1994, Et puis ceux-là, Centre Dramatique National de Nancy, 1997, enfin La douceur dans l’abîme, La Nuée Bleue, 1999). S’il est temps pour moi d’ouvrir les soutes et de mettre en débat ces déclencheurs et ces approches, que ce débat lui-même s’est déplacé dans la vie sociale. Les ateliers d’écriture se sont multipliés, ils sont des relais actifs de la lecture des œuvres contemporaines. Ils reconstituent aussi, lorsqu’ils s’adressent à des scientifiques, à des acteurs de théâtre ou des étudiants de Beaux-Arts, un dialogue entre disciplines, là où la réflexion sur l’écriture (dans les sciences notamment) faisait partie organiquement de la démarche spécifique, mais où la spécialisation ou l’instrumentalisation des savoirs a affaibli le lien. Dans l’enseignement, où on en appelle à nouveau à l’écriture créative, on vérifie l’importance qu’il peut y avoir à fonder sur une pratique personnelle vivifiée et auto-réfléchie l’approche de la littérature : mais cela exige des médiations, une aide au moyen de propositions construites et précises, pas encore assez étudiées. Enfin, dans la diversité et la complémentarité des démarches, se laissent deviner peu à peu des invariants : par exemple, ce n’est pas notre bibliothèque personnelle qui sert pour la médiation, ni les références habituelles des manuels d’enseignement, mais un noyau bien précis de textes parfois encore très neufs, même si des noms comme Antonin Artaud, Julien Gracq ou Claude Simon font partie de notre patrimoine collectif. Mes propres outils se sont suffisamment stabilisés pour que je tente ici d’en présenter l’arborescence, et d’exposer ma manière de les mettre en fonctionnement. On trouvera ailleurs des démarches dissemblables, par exemple basées sur la réécriture ou l’énoncé de contraintes (Claudette Oriol-Boyer, Ateliers d’écriture, L’Atelier du Texte, 1993) : les propositions exposées ici contraignent d’abord à un travail en amont d’elles-mêmes, à chercher de quel point précis, du monde, des formes, des représentations, on va partir. C’est cette place à laquelle on recourt dans le champ global des dispositifs narratifs possibles qui va induire un appel au monde spécifique. On le guidera chaque fois par une proposition de syntaxe ou de forme, mais c’est bien délibérément dans cette mise en rapport d’un dispositif d’origine narrative et d’un appel à transformer le réel en signes que s’ancre ici la démarche. Ces univers nouveaux de signes il faudra les décrypter, les rapporter eux-mêmes au champ littéraire. Des équilibres différents naissent, une attention autre à des textes connus, une importance neuve accordée à certains, qui n’occupent pas forcément le premier plan : Les mots qui prennent toute la place, dit Francis Ponge, ne sont en général pas les nôtres.

Il y a cette conviction d’avoir à apprendre de la littérature en elle-même, et ce qu’elle porte de plus vivant, en reprenant nous-mêmes ce très ancien travail de représentation du monde, et le portant sur notre immédiat présent. Sans doute, pour toute proposition exprimée ici, je saurais énoncer avec quel point précis de mon travail personnel elle est en résonance. Mais l’atelier d’écriture, si on met l’accent sur cette diction du monde plutôt que simplement ce qu’il est en fin de compte, production de langage, est toujours une prise de risque dans le rapport individuel au monde, et un déséquilibre dans ce risque : celui qui conduit l’atelier, s’il fait prendre ce risque aux autres, doit pouvoir en énoncer les enjeux dans le seul univers du langage et ses formes, et que ce travail sur les formes du langage soit la barrière assez haute et forte pour que ce risque, côté participant, sinon s’annule, se transforme. Énoncer ce qui est beau, souligner ce qui est important, faire chanter la langue et faire entendre son souffle, doit l’emporter : à nous de le faire comprendre en amont, de permettre une progression suffisamment mesurée pour qu’affronter ce risque soit aussi partie de l’apprentissage. On ne trouvera donc rien ici qui aille en direction du récit de vie, mais on traversera sans cesse ce que Roland Barthes disait, avec une magnifique distorsion de grammaire : écrire avec de soi. On choisit dans l’intime ce qu’on peut y puiser sans que ce recours soit dévoilement, et la fiction naîtra de ce vide ou cette énigme autour de ce qui se dit comme fusion au moins locale de la langue et du monde. La construction d’un cycle d’ateliers d’écriture elle aussi se fait loin en amont, en partenariat étroit avec les éducateurs et enseignants, les accompagnateurs de la structure d’accueil ou de formation, pour que l’animateur puisse sereinement être celui qui déplace les équilibres acquis.

Je partage mes séances d’ateliers en trois temps : un premier temps qui m’est réservé, qui passe par l’improvisation orale, qui est d’une part exposer une consigne, dans son thème comme dans ses propositions formelles, d’autre part exposer la motivation personnelle que j’ai à cet exercice, ce que j’en attends comme révélation d’inconnu (au sens que donne René Char à ce mot : Comment vivre sans inconnu devant soi ?). Même au bout de dix ans, se préparer à cet exposé oral, ce qu’on y donne de soi, impose une préparation lourde, des lectures, une exploration au moins mentale de ce qu’on écrirait soi-même par cet exercice, sous le registre d’une nécessité intérieure. Un deuxième temps est réservé à l’écriture individuelle. Temps d’isolement des participants, pendant lequel je suis présent et disponible. Je ne me suis jamais contraint à écrire moi-même dans mes séances d’atelier, préférant cette notion de relais : dans mon exposé oral, m’exposer moi à fond, livrer mon attente quant au langage et au récit, justement comme à une question à laquelle je ne dispose pas de réponse. Un troisième temps est celui de la lecture à haute voix des textes, dans la séance même, par les participants. Se concentrer sur un déroulement temporel complexe, multidimensionnel, où il y a de la voix, des regards et du corps, et, pour ce qui me concerne plus, des structures de narration, des choix de syntaxe, des singularités et des fulgurations, mais aussi des remuements plus souterrains. Cette concentration, qui doit se répéter autant de fois qu’il y a de participants, est encore un appel où on ne dispose d’aucune réserve personnelle : commenter, analyser, souligner, faire rebondir, donner confiance. Ce troisième temps, je conduis toujours les séances de façon à ce qu’il soit incompressible : écoutant les textes des autres, chacun constitue mentalement un livre possible, un univers où sa propre exploration tient une place unique.

C’est aussi pour cela que je me suis attaché à éviter les expériences trop ponctuelles, et préférer des cycles d’entre douze à quinze séances, parfois bien plus. La conviction qu’à chaque reprise de l’atelier on engage son écriture depuis ce point d’intensité conquis la fois précédente, et que la première responsabilité de celui qui anime un atelier d’écriture c’est qu’il y a cela à construire : la possibilité pour chacun, après l’expérience collective, de s’orienter dans ses lectures, relire et analyser ses écrits, affronter en solitaire une marche très longue.

Tout cela en préambule, parce qu’entrer dans l’écriture n’est jamais un acte neutre, et d’autant plus lorsqu’on recourt de manière collective, dans les conditions de l’atelier et selon un horaire arbitraire, éloigné de nos propres horloges intérieures, à ce mystère de l’envie d’écrire.

Permettre à ceux qui nous font confiance de réaliser une partie d’eux-mêmes dans un texte, c’est le contrat de départ, mais il n’y a pas de vraie école de ces propositions : on construit les siennes à mesure, et l’efficacité d’une proposition, c’est finalement et seulement la pertinence qu’elle a pour celui qui la propose, la manière dont elle coïncide en profondeur avec son propre questionnement et son goût en matière de littérature, parce que c’est sur cela qu’on va établir le partage.

Construire une proposition d’écriture suppose donc d’apprendre à en connaître par anticipation la gamme des possibles, ce qu’on extrairait de soi-même si soi-même on s’y exposait. Apprendre à construire d’abord la manière de présenter oralement l’exercice au groupe, ensuite de disposer de quelques grilles d’analyse pour le moment où nous seront révélés les textes produits.

C’est en partant de ces considérations qu’on lira ce qui suit : ce ne sont pas ici des consignes qui puissent se résumer ou se formaliser en trois lignes, mais plutôt chaque fois un territoire suggéré, à investir et explorer. On s’expose soi-même pour induire et accompagner une offre écriture, et on demande aux participants de s’exposer en écrivant : la médiation (transmettre une démarche d’écriture créative) ne peut évidemment prendre totalement le pas sur la relation (s’engager soi-même dans ce rapport avec le groupe d’une part, mais pouvoir s’engager soi-même dans l’écrit de l’autre, à vivre comme interrogation et victoire personnelles). Plutôt qu’une suite de consignes techniques, ce sont ces territoires qu’il faut désigner : les chemins par où construire soi-même son univers de proposition, en fonction de la spécificité de son propre engagement dans l’écrit. Donner chaque fois à mesurer en quoi l’expérience qu’on propose n’est pas qu’un exercice, mais coïncide avec l’engagement radical et purement littéraire d’un homme dans un livre. On ne visera donc pas ici à la profusion des outils, mais à en questionner quelques-uns des plus affirmés et sûrs, et on s’emploiera plutôt à dresser comme une carte des territoires où engager l’écriture, à interroger le processus même de construction d’une proposition.

Pourtant, il y a ambivalence : émergent des pics de langue en profonde et neuve résonance avec le monde inconnu devant nous tout près. On a rompu avec le tout venant de la reproduction morte des formes littéraires, et c’est souvent le plus passionnant de ces moments de lecture des textes, tels qu’ils viennent d’être écrits.

Nous vivons dans un monde en rupture aussi parce qu’une masse considérable de ses objets récents n’a jamais été nommée, et par ceux-là mêmes d’abord qui ont avec ces objets le plus étroit commerce. À commencer par la forme des villes. C’est ce qui induit la force de ces démarches : aller ensemble dans ce qui n’a jamais été dit. Il est donc sûr que celui qui anime l’atelier, et le groupe en tant que tel, reçoit dans le partage autant que celui qui vient d’écrire. C’est sans doute cet aspect-là de la démarche qui est le plus potentiellement explosif, en ce qu’il révèle un état autre de langue qui dit cette rupture : le statut du sujet n’est plus celui de l’état commun ou dominant de la langue, et les structures narratives témoignent d’un rapport au temps ou aux territoires qui n’est plus celui de nos propres représentations, et cela alors que le dispositif de transmission de la langue s’appuie principalement sur un état antérieur, parfois obsolète, des mêmes rapports. Singulière tâche, dans un monde complexe, que d’avoir à dresser par la langue un ensemble de représentations qui ne produit pas de lui-même son état langagier.

S’il ne s’agit pas de technique à transmettre, il n’y a pas de matière ateliers d’écriture indépendante de celui qui conduit l’expérience. Il s’agira plutôt de réfléchir, dans l’arborescence de propositions et le parcours qui suit, à construire un territoire équivalent, en fonction des publics à chacun confiés : comment décliner la proposition, en construire d’autres, et quels seront les appuis possibles dans une bibliothèque encore vierge ou à définir. Ce qui est fascinant, dans des démarches d’ateliers parfois radicalement opposées, c’est comment nous pouvons induire et collecter des textes si semblables, à partir de propositions si dissemblables. Je propose donc ma manière de faire comme ouverture concrète à un questionnement, sans prétention à l’exhaustivité. Ma démarche est plutôt d’isoler, pour les explorer séparément, les invariants d’une chaîne qui va du mental aux choses, se boucle donc elle-même, opposant dire et représentation quand bien sûr, dans l’écriture personnelle, ces invariants agissent ensemble à chaque instant. Il en naît des écritures singulières qui peu à peu se recomposent en démarche identifiable, et c’est ce qui justifie en profondeur cette démarche d’atelier. Cela m’éloigne de pratiques visant d’emblée à la reconduction de formes existantes, écrire une nouvelle, écrire ensemble un roman : pour écrire, s’en tenir à l’usage intransitif du verbe.

Je ne m’appuie pas non plus, en atelier, sur des spécificités de genre : si la dominante sera ici une progression dans l’écriture narrative, pousser l’intensité des registres passe par le recours à l’écriture poétique, et une lecture privilégiée des poètes. La poésie, dit Maurice Blanchot, est l’écriture comme expérience. De même le recours à des textes de théâtre, quand ils induisent une réflexion spécifique sur la profération ou la représentation, n’entraîne pas qu’on prétende écrire du théâtre : éveiller plutôt la curiosité de chacun vis-à-vis d’une singularité, rythmique, poétique et narrative, qui lui soit propre — la littérature ne se divise pas. Magie, dans la spécificité particulière d’un groupe, étudiants en sciences ou étudiants en Beaux-Arts, de constater comment tel ira plutôt vers la poésie et tel vers la narration, comment le texte ici appelle développement graphique, ici développement vocal. Et, dès qu’on suscite ces franges où s’ébauche la fiction, encore toute une nouvelle gamme d’implications : mon rôle est d’aider à rendre énonçables ou formulables ces spécificités ou singularités, et les faire gagner en intensité, mais toujours selon leur propre donne. C’est cette marche dans plus d’intensité, et la reconnaissance progressive d’un potentiel d’œuvre, qui dialogue avec le retravail, mais, dans une première phase, exige plutôt — du moins c’est ma manière — comme une suite de percussions successives, par propositions spécifiques, pour mieux cerner ce territoire : à un certain point d’intensité acquis, il s’explorera horizontalement, et je préfère cette idée à celle d’une mise au point laborieuse d’un texte qui s’ébroue. Après quelques années de cette pratique, c’est même mon propre rapport au retravail qui a changé : attention bien plus développée, dans mon travail personnel, à cette intensité du premier jet, et à l’obstacle qu’on lui commande de franchir.

Au bout de quelques séances, les voix sont plus nettement identifiables, et c’est le moment le plus passionnant de ces cycles : alors on peut définir avec chacun, depuis cette singularité émergente, un cadre plus global, une direction formelle. Retravailler ou développer tel texte, ou comment recomposer en texte unique des textes nés de l’atelier, j’en ai toujours fait un rapport individuel, quitte à prendre parfois toute une séance avec un ou une seule, pendant que le reste du groupe écrit, pour en discuter en face à face, au cas par cas : à l’opposé donc de la méthode du creative writing américain telle que racontée dans les deux magnifiques textes de Raymond Carver (Les Feux, Points-Seuil, 1993), élève puis professeur. Mais c’est ce dialogue, amorcé pendant la durée de l’atelier ou du stage, qui se prolongera ensuite, hors conditions d’atelier, et qui fait aussi le sens de ce partage.

Je me suis constamment astreint, depuis dix ans, à numériser et mettre en page moi-même les textes produits lors de mes ateliers successifs. Chaque participant, dès la deuxième séance, est donc mis face à son écriture par un échange personnel, même bref, lors de la remise de cette version imprimée (pour l’animateur, ces heures de dactylographie doublent le temps de l’atelier, mais sont le moment privilégié pour construire mentalement la séance suivante). C’est cette première distanciation qui induit l’espace du retravail, manière aussi d’en conférer la décision à celui qui reçoit le texte. L’axiome comme quoi est écrivain non pas celui qui écrit, mais celui qui sait se relire, reste pertinent, et c’est là qu’il faut principalement guider, donner, construire : mais arracher ces pans bruts d’écriture, les mener plus loin par ce principe de percussion successive et de balayage de territoires narratifs sans cesse élargis en est le nécessaire préalable, par quoi la singularité se révèle hors de la décision préétablie d’un genre.

Je me suis donné comme contrainte personnelle, toutes ces années, que la validité de mes propositions d’écriture était qu’elles puissent s’adresser aussi bien à des publics en situation extrême, difficulté scolaire, situation carcérale ou illettrisme, qu’à des publics bien plus spécifiques (mon expérience personnelle m’a aussi fait travailler avec des scientifiques, des acteurs professionnels, des enseignants), ou ces rendez-vous hebdomadaires d’ateliers librement ouverts, tout publics, sur toute l’année, expérience pour moi extrêmement formatrice par sa durée même. Seule la manière de l’exposer changera, pas ce qu’on en attend : autre gamme de paradoxes, que telle proposition donnera ici des textes sages, quand bien même la perception de l’enjeu littéraire en sera très fine, et ailleurs, sur une intuition plus limitée des enjeux, des textes plus bruts, mais interrogeant la langue en profondeur. La pertinence d’une proposition, on en croisera souvent l’exemple, ce n’est pas à notre échelle qu’il faut l’exprimer, mais d’abord dans ce seul conflit au présent de la langue et du monde. Cela suppose de s’expliquer antérieurement soi-même avec le plus exigeant enjeu littéraire de ce que la proposition vise. On décompose, de séance en séance, l’acte indivisible d’écrire en facettes univoques bien spécifiques. Mais, ce faisant, on va à la rencontre de textes souvent majeurs qui, sur quelques paragraphes, quelques pages ou quelques lignes, coïncident eux-mêmes avec cette spécificité formelle. C’est ces extraits qu’on trouvera ici. Ces textes, accumulés peu à peu pour leurs qualités de déclencheurs, constituent une bibliothèque différente de notre bibliothèque de lecteur, et à ce titre ils représentent une part de la transmission nécessaire : sur quels textes s’appuyer pour faire écrire, comment s’orienter dans des œuvres parfois massives pour rendre possible cet accès partagé à l’écriture, c’est la raison de ce livre-ci.

L’atelier d’écriture, dans le temps de présentation de la proposition comme dans le temps de lecture à haute voix et commentée qui suit le temps d’écriture, est d’abord un acte de suggestion orale, et ce qu’on peut transmettre d’un auteur ou d’un livre est d’abord la mesure de ce qu’on y trouve soi-même : c’est la limite de ces exercices présentés sous forme écrite. L’approche personnelle des auteurs, le nécessaire travail de situer l’œuvre présentée dans son surgissement et sa nécessité intérieure, moment privilégié des débuts de séance d’atelier d’écriture, ne seront qu’indicativement suggérés ici. C’est pourtant cet enracinement de la proposition dans la démarche de tel auteur, la genèse de telle œuvre, la ligne frontière essentielle où se tenir. Une page est là devant celui qui va écrire, qui est l’empreinte graphique que va recouvrir son propre texte. Dans cette page que je présente, à moi de faire percevoir les enjeux, les architectures, les couches souterraines. Qu’elle reste opaque à celui qui la reçoit compte moins que son existence même et ce qu’on nomme de ce qui y vit et circule : l’objet livre est là devant nous, le Pléiade de Julien Gracq dans les mains d’un sans-abri, qui concrétise cette empreinte.

Nous assumons collectivement la responsabilité que les mots ne soient pas un amusement séparé du monde, mais portent une charge d’être vitale. Et c’est cela aussi qu’il s’agit de mettre en partage : le langage et l’être n’existent pas hors de la relation qui les pose. Mais cette relation, à son tour, ne laisse jamais ses deux termes inchangés dans l’acte qui l’établit. Implication doublement transformante, penser l’origine de ce mouvement amène à la vision d’énigmes premières. Énigme là, au présent, perceptible, dès lors qu’on interroge la parole, ou la représentation dans son instant. Il ne s’agit pas de poser cette transformation comme finalité du travail entrepris, d’ailleurs on la manquerait. Mais de savoir qu’on la met en jeu, c’est précisément cela qui va nous guider : ce qu’on va mettre en mouvement, même un instant, et quels enjeux de l’être comme du langage peuvent déplacer cette mise en mouvement de l’être dans ce qu’il dit et par ce qu’il dit. L’atelier d ‘écriture consiste à susciter et organiser le biais et l’intensité de cette mise en mouvement, à établir à la fois l’obligation de risque et la protection nécessaire, mais trouve en cela aussi sa limite.

C’est dans cette conviction qu’on va travailler sur les représentations et perceptions, ou sur les fonctionnements du mental considérés hors de leur façon langagière, puis sur des formes narratives qui mêlent les deux termes. Manier des notions de frontière, d’oubli, de structuration, et savoir le lourds poids des signatures inconscientes dans la saisie du présent. Parler, y compris physiologiquement, des fonctionnements de la mémoire ou du rêve, de l’histoire des gestes et des formes (sans cesse revenir à ce qu’on sait et ce qui nous reste énigmatique de notre propre cerveau, vision syncrétique, tri mémoriel, associations zones motrices et zones langagières, parcours neuronaux erratiques et la rémanence de leurs traces). Soumettre le langage à cette nudité du mental s’explorant lui-même, parce qu’alors cette nudité simple sera marquée, comme une empreinte fossile, de cette unicité du mental. Au bout du compte, du pur point de vue du langage, des agrégats rythmiques épurés. On saura très vite mesurer la qualité d’images, les endroits noirs où avancer, les cadences personnelles : il ne s’agit jamais de juger, mais se permettre assez de liberté critique envers le texte pour y déceler les germes, les promesses, les pics de résonance à ce qui n’y advient pas encore.

Il s’agit toujours de susciter à terme l’envie du livre, l’expérience de lecteur, comme aventure solitaire, exigeante. Les brefs extraits présentés ici n’ont donc valeur que d’indication, et ne remplacent en aucun cas d’entrer et faire entrer dans l’œuvre. Et c’est là où les outils, les médiations, font précisément le plus défaut : l’extrême contemporain est souvent le plus précis déclencheur, pour scier d’entrée la place aux rhétoriques encombrantes et mortes, mais la bibliothèque des textes qu’on utilise en atelier ne coïncide pas avec notre bibliothèque personnelle — je révère René Char et Borges, je n’ai jamais vraiment su les utiliser en atelier, et un livre apparemment très éloigné de nos pratiques et réflexions contemporaines, les Notes de chevet écrites il y a mille ans, au Japon, par la dame de cour et poète Seî Shonagon, sont un outil inépuisable.

J’ai présenté l’exploration qui suit sous la forme fictive d’un parcours de cinq jours, avec variantes, soit une cinquantaine de propositions qui me semblent les plus stables ou riches de toutes celles que, ces années, j’ai pu expérimenter ou approfondir. Non pas une approche globale des ateliers d’écriture, mais parcours personnel de quelques nœuds fondamentaux des apprentissages liés à l’écriture, par une étude au plus près, chaque fois, de quelques paragraphes d’un auteur contemporain essentiel, dont on ne trouvera ici qu’un extrait de quelques lignes, pour mieux induire qui s’en servira à créer ses propres outils, et construire ses propres cycles et propositions.

Pour travailler la langue, apprendre à travailler avec la langue. Il me vient tout au bout cette énigmatique remarque de Franz Kafka dans son Journal, une phrase séparée des autres, sans amont ni aval : La littérature est assaut contre la frontière. Suivons-le.

introduction à l’édition de 2005

En quatre ans, le statut de ce qu’on nomme ateliers d’écriture a changé : où nous étions quelques-uns à expérimenter, de plus en plus d’enseignants incluent des temps d’écriture créative dans le sein de leur cursus, et même sans appui ni statut, les universités (pas forcément celles de lettres) sont plus nombreuses aussi à en proposer à leurs étudiants. Et nos techniques sont utilisées, de plus en plus et de mieux en mieux, dans les dispositifs de formation, d’insertion ou de soin, qui auront compté pour beaucoup dans la possibilité de solidifier et mûrir une réflexion d’abord artistique.

Parallèlement, quantité de questions qu’on nous posait autrefois, sur le statut ou la convocation de l’intime, sur le statut d’écrivain amateur des participants, se sont quelque peu usées. L’atelier d’écriture est un formidable vecteur pour l’appropriation de la littérature, et tirer son propre plaisir de l’écriture, y prendre du risque, apprendre à situer sa singularité dans la diversité des démarches d’écrivains. L’idée simple qu’on n’apprend pas la philosophie sans philosopher commence à s’imposer pour la littérature. Pour moi, je considère ma tâche terminée si devient possible pour le participant de marcher seul dans le travail, et s’orienter dans ses lectures. Je n’ai jamais considéré ma tâche en atelier comme accompagnement de la gestation d’un livre : mais cette frontière aussi désormais se fait plus poreuse, quand si souvent on reconnaît dans tel jeune auteur publié celle ou celui qu’on a croisé dans tel stage, ou bien que d’animer soi-même un atelier est ce qui vous permet de passer de l’écriture personnelle à la route plus âpre du livre. Ajoutons que les lieux de pratique d’écriture sont de plus en plus des lieux d’initiative et d’événements, créant une nouvelle tradition de lecture publique inventive et contribuant à déplacer le statut même de la littérature, poétique ou narrative, dans ses usages sociaux : le livre n’en est plus le territoire unique, mais c’était tellement récent qu’il le soit devenu…

Depuis quatre ans, j’ai mené de nombreuses expériences nouvelles, notamment en lycée professionnel, ou lors de stages de formation. Si j’ai mûri, c’est en m’appuyant plus résolument sur une autre description de la littérature : d’après sa relation au réel, au mental, au statut de la voix ou de l’image plutôt que selon la division par genres ou par siècles, qui m’apparaît de plus en plus préjudiciable et obsolète, mais reste l’organisation dominante de l’école et de l’université. Et bien sûr, par la découverte progressive de nouvelles pistes d’ateliers : la littérature est une discipline artistique, l’atelier n’est pas seulement une pratique de relais ou de transmission, il nourrit ce point fragile d’échange et de recherche entre l’art et le monde.

Ainsi, je pratique plus souvent des cycles où procéder par réécriture, suite d’exercices continus sur un seul texte. Ou l’appui sur des auteurs que je ne savais pas auparavant utiliser, l’étonnante Marguerite Duras, mais aussi Jacques Roubaud, Antoine Emaz ou Edmond Jabès.

A partir d’auteurs comme Georges Perec, Valère Novarina ou Claude Simon, on peut développer des pistes d’écriture susceptibles d’explorer des territoires qu’ils ébauchent, mais nous ont laissé ouverts. Et d’autres auteurs trouvent dans cette utilisation créative une importance neuve, par exemple Nathalie Sarraute ou Francis Ponge : facile de les utiliser, pas forcément évident de trouver quel appui et comment. Au bout du compte, la possibilité pour nous de nous rendre visible le monde, une réalité qui ne se produit pas forcément d’elle-même comme représentation.

J’ai pu vérifier, ces quatre ans, la stabilité de ce que j’avais proposé dans la première édition de ce livre, qui résultait déjà de dix ans de pratique. Je n’ai donc pas souhaité en produire un « tome II », mais utiliser les nouvelles facilités de l’informatique pour proposer le même livre, débarrassé de quelques exercices trop méthodologiques, et renforçant l’appui et la curiosité sur ces pistes inédites du contemporain, celles qui permettent de construire soi-même un cycle d’ateliers plutôt que d’en transposer les recettes.

J’ai eu la chance de tester chacune de ces propositions dans des contextes différents : une proposition d’écriture se stabilise par rodage, écarts. Au fil du livre viendront des remarques sur la lecture à voix haute, sur les différentes stratégies d’écriture collective, et bien sûr de nombreux extraits nouveaux. Sans doute, aussi, la pratique des ateliers d’écriture m’a permis d’infléchir mon travail personnel, d’entrevoir de plus près comment ces textes inouïs qui résultent de l’atelier nous ouvrent des pistes esthétiques d’exigence neuve pour la littérature.

Ce livre n’est donc pas simplement une édition révisée du premier Tous les mots sont adultes, mais plutôt une recomposition du projet. Ce qu’il y a de fixe dans la démarche : s’appuyer sur ce qui me semble permanent, les paramètres isolés ou individuels qu’on convoque dans l’instant complexe de l’écriture, et pour chacun de ces paramètres convoquer une œuvre littéraire où son fonctionnement propre est particulièrement en évidence. Il n’y a pas de déclinaison particulière de l’atelier d’écriture selon ses publics, seulement une façon de se positionner soi-même quant à ce qu’on cherche, et comment on l’expose. Quel que soit la forme prise par cet exposé, et la simplification éventuelle de la consigne, c’est en sachant avec précision sur quoi on l’appuie dans la littérature qu’on saura l’utiliser, ou inventer à son tour ses propres appuis.

Un bon souvenir, de cette période traversée depuis la première publication de Tous les mots sont adultes, c’est une vidéo réalisée pour une des rares formations d’animateur en atelier d’écriture, celle de l’université de Rennes, neuf questions de Cathie Barreau auxquelles je devais répondre en moins de quatre minutes. Que se passe-t-il, par exemple, la première fois qu’on anime un atelier d’écriture. Il s’agissait d’un stage d’insertion, à Bezons, en 1982, et je ne savais même pas que faire écrire des gens cela s’appelait atelier d’écriture. Bien plus tard, au lycée Jacques-Brel de la Courneuve, en 1991, j’étais venu douze semaines d’affilée, j’apportais simplement les auteurs qui me semblaient importants, et c’est l’émotion véhiculée par les textes qui peu à peu me permettait ce moment en amont, où dans sa bibliothèque on choisit le livre, la forme ou le passage, ou l’histoire à raconter, une vie d’auteur tout entière parfois, en fonction de l’atelier. Encore deux ans, et lorsque je recommencerai ce sera à Montpellier, Sète et Lodève, et la possibilité de tenter la même proposition d’écriture plusieurs fois la même semaine, avec des publics très différents. Alors ce moment si important, le temps dont on dispose pour lancer l’atelier, on peut l’appréhender lui-même comme travail. On peut provoquer des séances d’atelier formidables avec une proposition qu’on utilise pour la première fois, mais rien à voir avec la même proposition lorsqu’on l’aura éprouvée cinq ou huit fois, qu’on peut anticiper en partie les textes qu’elle va induire, et que c’est tout cela qu’on va mettre en jeu.

Seconde première fois, l’éternelle première fois qu’est la découverte d’un groupe nouveau, quel que soit le parcours, et la diversité du public. Longtemps, je m’en suis tenu à un exercice fétiche, les lieux où on a dormi de Georges Perec (voir ci-dessous), qui rend si bien visible la fonction nécessaire de l’écriture et ce qu’elle fait apparaître qui ne lui préexiste pas, comme il positionne si bien la langue sur cette autre phrase pour moi fétiche, le on écrit toujours avec de soi de Roland Barthes, cette magnifique faute de grammaire qui permet que la convocation et la traversée nécessaires de l’intime ne soient ni dévoilement ni finalité. Maintenant, j’essaye d’autres points de départ, mais qui soient cependant appuyés sur une image mentale facilement convocable, un immédiat dépôt intérieur de langue que la page blanche doit simplement accueillir, transposer. « Pour écrire, il faut déjà écrire », dit Maurice Blanchot, à qui j’ai pris ce titre Tous les mots sont adultes, cela reste le point de départ de l’atelier, quel que soit le public : mettre chacun face à du déjà écrit qui permette, oralement, d’en souligner la singularité, la beauté, l’accroche pour poursuivre.

Ce que nous nommons public était aussi l’objet d’une question : j’ai toujours détesté le mot écrivant, comme patient, subissant, passif. Je m’en tiens au modeste participant. Il y a aujourd’hui la tendance à considérer l’atelier d’écriture comme une sorte de pratique littéraire pour gens qui ne sauraient pas l’aborder autrement, classes en échec scolaire, alphabétisation ou « adaptation », lycées professionnels en révolte, jeunes au chômage ou dans les dispositifs de réinsertion ou d’accompagnement, prison y compris. Non : le plaisir de jouer de la musique du texte et s’aventurer dans cette recherche est d’autant plus poussé que l’instrument est souple, et lui-même en recherche. Voisineront ci-dessous des textes venus de l’École normale supérieure (rue d’Ulm) et d’autres écrits la même semaine, voire le même jour, au lycée professionnel du Val d’Argenteuil. Reste que celles et ceux qui ont une pratique extrême du réel nous le révèlent, non comme fait ou récit, mais d’abord structurellement, nous le rendent visibles. J’ai besoin, quel que soit mon parcours d’atelier, que le laboratoire puisse s’appuyer sur cet imprévisible du réel : quand bien même nous partageons les mêmes gares et mêmes trains, nous verrons différemment les fenêtres, les habitats, le rapport au quai ne sera pas le même si c’est sur vous que tombe la fouille au corps des policiers (récurrents chez les garçons du lycée professionnel). A l’inverse, c’est seulement parce qu’eux aussi, ceux de l’extrême, sauront et percevront ce qu’on apprend nous, pour la littérature, à leur syntaxe et à ce qu’ils me rendent visible, lisible, du monde commun, le monde en partage, que l’expérience menée ensemble relèvera d’une nécessité pour eux autant que pour moi.

Autre question : à savoir s’il faut être écrivain pour animer un atelier d’écriture. Question que de mon côté je ne me pose pas, puisque c’est à partir de ma recherche en littérature que je pratique les ateliers. On n’anime pas seul un atelier d’écriture, il y a avec nous l’enseignant, le formateur, l’éducateur. Dans tant et tant d’expériences, une fois que je pars, l’autre continue, et plus besoin d’écrivain. La ligne frontière, c’est la littérature, et non pas celle ou celui qui y recourt. Comment, dans le cycle d’atelier, on peut construire, pour chaque séance, pour chaque texte, le rapport avec les auteurs et les livres, et cela n’est pas évident. On ne trouvera pas dans ce livre des directions basées sur les jeux d’écriture, sur le récit de vie, sur l’écriture fonctionnelle ou basée sur le genre (c’est un peu trop la mode ces divisions de stages ou ateliers « nouvelle », ou « scénario » ou « chanson » : il me semble préférable de travailler l’amont, le surgissement, la convocation, et apprendre à reconnaître soi-même où s’établit le rapport de nécessité d’une forme littéraire, quand bien même non identifiée par avance).

Il y a enfin ce que cela change en soi de conduire un atelier d’écriture, en quoi cela vous transforme dans vos propres pratiques d’écriture. Dans un premier temps, pour moi, cette question de visibilité du réel. La passion à approcher ce sentiment de présence qu’on a aux choses, aux visages, ou dans la ville, le déplier et que ce dépli soit de langue neuve. Non pas qu’on transpose dans son écriture personnelle cette révélation qui n’appartient qu’à ceux qui l’écrivent. Mais le réel, dans sa complexité, pour ceux qui le constituent, on le reconstruit autrement, dans le travail solitaire, si la représentation intérieure qu’on en a est ainsi devenue plurielle et vive, acceptant de plus près les urgences. Je n’écris pas en fonction d’un destinataire, je n’écris pas en fonction d’un public, mais ma relation de la langue et du monde, ce qui pour chacun s’établit dans le temps de l’écriture, est plus nourrie, plus complexe. Une journée de travail d’écriture avec des étudiants d’une fac de Tokyo, et on a l’impression d’en découvrir bien plus, dans une salle qui ressemble tant aux mêmes salles, tables et chaises, de là d’où vous êtes, qu’en trois jours de marche dans la ville. L’atelier m’avive aussi en permanence l’intensité, l’émotion : les textes qu’on y écoute disent une tension, un saut dans l’inconnu, et quoi que ce soit qu’on élargisse et retravaille dans la durée, c’est ce saut qui prime, et ce qu’il a convoqué dans son instant. J’ai réappris certainement une intensité de l’acte d’écrire qui m’était perceptible, comme à tout un chacun, dans mes premiers cahiers, et dont le métier peut éloigner. Et puis ce goût du partage oral, des livres qui comptent pour écrire, du chantier et de la recherche où nous ne savons pas forcément avancer en intellectuel, mais qu’il faut ainsi exposer, explorer, même à tâtons, pour que cette recherche devienne concrète.

Et c’est ainsi que nous constituons progressivement des déclencheurs d’écriture, et la bibliothèque qui les accompagne, qui n’est pas forcément notre bibliothèque de lecteur. Ainsi apprenons-nous que le travail de la voix, de l’énonciation, du souffle et de l’énergie physique n’est pas une affaire de théâtralisation, mais aussi ce qu’on convoque dans l’instant de l’écriture, et que cela aussi, qui est tellement tenu à l’écart (m’a toujours frappé que les Instituts universitaires de formation des maîtres, alors que ceux qu’on y croise passeront l’essentiel de leur vie à parler à voix haute dans une classe, ne bénéficient dans leur formation que de quatre séances avec une orthophoniste, et que la culture de l’oralité soit ainsi réduite à sa technique, et si brièvement). Tout comme le vocabulaire purement artistique par quoi nous apprenons à constituer un accueil non jugeant du texte, en reconnaître la singularité, les potentiels, c’est au théâtre ou à la musique qu’il nous faut en puiser l’irréductible part technique.

Il y a donc avant tout ce temps dont l’animateur dispose pour lancer sa séance. Peut-être importe-t-il plus que le livre choisi puisse permettre de raconter une histoire. Non pas l’histoire du livre, mais celle de son invention, sa fabrique. Et que cela soit aussi l’histoire de celle ou celui qui a son nom sur le livre. Non pas que la biographie explique l’œuvre : on a passé ces lanternes, pour n’y plus revenir. Mais l’énigme de l’œuvre sera plus contrastée si mise en rapport avec le chemin d’une vie. D’abord parce que cela implique des durées, du temps. Le Julien Gracq des Eaux étroites, à soixante et onze ans, n’est pas le même que celui du Château d’Argol. Le Rimbaud qui quitte la poésie à vingt-quatre ans a sans doute résonné intérieurement pour Nathalie Sarraute, qui publie son premier livre à trente-sept ans, et donc nous proposons des exercices à partir de livres écrits à près de quatre-vingt-dix ans, et jamais elle n’a eu tant de force subversive. C’est cette histoire, ce pur chemin oral, qui ouvre l’atelier. Elle n’est pas un exposé de faits, elle est ce qui met en rapport la spécificité arbitraire d’une écriture avec une nécessité. Nécessité plurielle, en rapport aux chemins conceptuels d’une époque, d’un genre, mais nécessité plus radicale dans l’appel à l’écriture, l’intensité du recours au langage. C’est ce fil qu’on essayera ici de suivre : non pas mettre des auteurs en avant pour un critère de type muséal, ou les hisser sur un socle qui les fige, mais parce que cette nécessité y résonne de façon plus aiguë, et nous permet prise. L’autre décalage qu’on affronte, c’est la notion même de « classique ». Les instructions de programme ont beau avoir connu récemment un assouplissement, une ouverture, jamais l’écart n’a été si grand entre les valeurs fixes sur lesquelles on s’appuie pour la transmission, et cette bibliothèque restreinte mais si active que nous avons appris à constituer, lentement, collectivement, pour que cette nécessité qu’on entend dans la langue soit reconduite dans le rapport aujourd’hui de l’enfant au monde.

Des livres comme Espèces d’espaces de Georges Perec, Vous qui habitez le temps de Valère Novarina, L’usage de la parole de Nathalie Sarraute, Lambeaux de Charles Juliet et quelques autres devraient être utilisés bien plus largement et activement dans l’Éducation nationale, dès le collège : encore faut-il en acquérir la conviction, et se doter des outils de transmission nécessaires. Le refus obstiné de toute structure de recherche en ce domaine, malgré la désaffection aggravée des effectifs en fac de lettres, comme si nous étions là iconoclastes, au mieux un genre de rebouteux, au pire un genre de plombier manipulateur, est évidemment préjudiciable : au terme de cinq ans à intervenir dans des stages de formation pour des enseignants, je ressens souvent cet écart comme un terrible gâchis, qui m’attriste. Un chemin toujours à refaire, à notre minuscule échelle, parce qu’il n’est pas pris en charge collectivement. Et une terrible ambiguïté : là où nous devrions, à partir d’un corpus commun, nous consacrer aux questions touchant à l’atelier d’écriture lui-même, aux textes qu’il est susceptible de produire et comment les accueillir, nous avons à nous faire les intercesseurs de cet héritage contemporain : peut-être qu’autrefois cette dyschronie entre le nouveau (Rimbaud, Lautréamont, et même Nerval) et le moment où on les accueillait dans la transmission n’avait pas ce caractère d’urgence à ce qu’on la réduise ?

Nous sommes quelques dizaines, sans doute plus, à continuer de travailler dans ce sens, à y apprendre. Des séances en commun avec un danseur, et l’écriture du corps deviendra un autre enjeu, suscitera d’autres récits. Une rencontre hebdomadaire, dans un théâtre, avec des enseignants qui chaque semaine font eux-mêmes écrire leurs élèves, primaire, collège ou lycée, sur le même thème. Les textes qu’on reçoit d’un travail effectué par quelqu’un dont vous n’aviez jamais appris l’existence, dans une prison, ou un établissement psychiatrique et c’est encore une nouvelle révélation de possibles. Un stage de trois jours pour lequel on s’offre le luxe d’explorer une seule œuvre littéraire, et le domaine des ateliers semble démultiplié, ouvert. D’où l’accent mis, dans cette nouvelle édition, sur les fondamentaux, sur la démarche de construction d’une proposition plutôt que d’en étendre les recettes. Attention : domaine en mouvement. Mais bien trop timidement pourtant, dans les apprentissages et recherches d’aujourd’hui.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 29 août 2013

merci aux 1137 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page