un point essentiel pour le rapport de la prose aux personnages, à partir d’Edmond Jabès

« Le temps du visage est le temps de ses rides. »

Il disait aussi : « Le premier visage est tendre appel aux visages qu’il préfigure ; le dernier, la somme de tous nos visages flétris. »

Edmond Jabès, Le livre des Ressemblances, Gallimard, 1978.

Hier soir encore, lisant Saint-Simon :

L’enjeu : du visage il n’y a rien à dire (un nez, deux yeux et une figure), et pourtant c’est ce qui définit tout l’être. Comment le faire exister dans la phrase sans le décrire ? L’adjectif en soi ne dit rien, c’est la torsion des phrases en aval et en amont du visage qui vont le dessiner.

Au temps de Lavater et de la phrénologie, qui émerveillant tant Hegel aussi, Balzac s’y risquait – est-ce là qu’il est le meilleur ?

Vous ne trouverez pas l’équivalent chez Flaubert. Pour décrire Charles Bovary, on décrira sa casquette, le détournement est célèbre, et initie le détournement du nom (Charbovary) :

Enjeu essentiel, pas même besoin d’aller se référer à l’importance du portrait dans l’histoire de la peinture, à l’exhibition de son propre portrait dans les processus symboliques de pouvoir (fascination pour la Portrait Gallery de Londres, quand on y entre le matin et qu’on en sort seulement au soir).

Complexité du processus physiologique : deux zones derrière l’oreille, en peu en-dessous, décisives pour l’apprentissage de la reconnaissance des visages (ou le dysfonctionnement qui y est associé, la prosopagnosie – merci je connais). Faire l’expérience d’une photographie de classe tenue à l’envers : on ne reconnaît plus personne. À l’inverse, avec cinq tranches de visages découpées en quatorze archétypes (soit quand même 289 254 654 976 possibilités, la police arrive à établir un portrait-robot...

S’interroger sur notre propre fonctionnement de lecteur : quand nous lisons un roman, comment nous fabriquons-nous les visages ? (Protégeons-nous des films qui veulent adapter la littérature, et nous privent de l’indistinction des visages.) Écrire sur le visage, ce n’est pas écrire directement un visage, c’est construire l’espace pour que l’imaginaire du lecteur se l’approprie avec ses propres visages.

Un continent impossible pour la littérature ? Oui, si l’interdit même de représentation du visage, dans la théologie juive, a contribué à rendre plus complexe ce que nous installons dans l’être et sa représentation.

Continent ouvert pour la littérature, si notamment depuis les surréalistes (projection extérieure de l’intérieur depuis Max Ernst et les autres ?), cette représentation se sépare de la notion de sujet ? – dans Michaux (qui n’a jamais peint de visages, alors qu’il a peint tant d’idéogrammes), les références au visage – multiples, récurrentes, mais il est quasi le seul – deviennent le lieu même du passage au fantastique – exemple :

Menant une excessive vie faciale, on est aussi dans une perpétuelle fièvre de visages.

Dès que je prends un crayon, un pinceau, il m’en vient sur le papier l’un après l’autre dix, quinze, vingt. Et sauvages, pour la plupart.

Est-ce moi, tous ces visages ? […] Du pinceau et tant bien que mal, en taches noires, voilà qu’ils s’écoulent : ils se libèrent.

On est surpris, les premières fois.

[…] Visages de l’enfance, des peurs de l’enfance dont on a perdu plus la trame et l’objet que le souvenir, visages qui ne croient pas que tout a été réglé par le passage à l’état adulte, qui craignent encore l’affreux retour. [ …] Hommes, regardez-vous dans le papier.

Henri Michaux, Passages, Gallimard, 1950.

Ou Michaux encore :

Plus d’une fois, à un coin de rue rencontrant une glace à un magasin, qui veut vous faire cette surprise, je prends pour moi le premier venu, pourvu qu’il ait le même imperméable ou le même chapeau, je sens pourtant un certain malaise, jusqu’à ce que passant à mon tour dans le reflet de la glace, je fasse, un peu gêné, la rectification.

Mon visage est un peu plus loin reperdu. J’ai cessé depuis vingt ans de me tenir sous mes traits. Je n’habite plus ces lieux. C’est pourquoi je regarde facilement un visage comme si c’était le mien. Je l’adopte. Je m’y repose.

Henri Michaux, Passages, Gallimard, 1950.

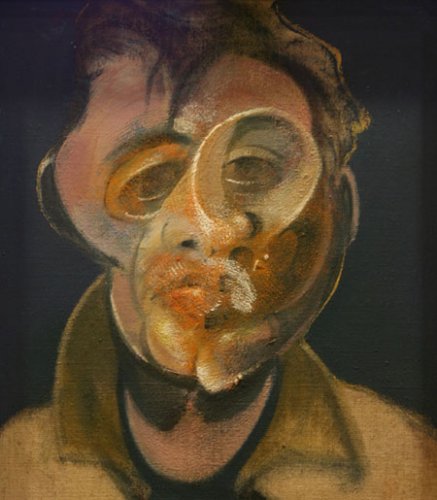

La peinture aussi a osé toucher au visage, le fragmenter et le distordre. Peut-être d’abord Francis Bacon, lire Logique de la sensation de Deleuze : le visage a perdu sa forme en subissant les opérations de nettoyage et de brossage qui le désorganisent et font surgir à sa place une tête.

Pas tant de livres, je mentionne toujours David Le Breton, Des visages, essai d’anthropologie, où chaque chapitre est précédé d’une épigraphe prise à la littérature, comme ce fragment de Borges :

Jorge-Luis Borges, L’auteur, nouvelle édition, Gallimard, 1999.

Donc non pas de consigne, mais un territoire. Et une aide, cependant.

Après les quatorze tomes de son Livre des questions (repris Gallimard/Imaginaire), Edmond Jabès proposera en trois tomes son Livre des ressemblances. Même principe que le Livre des questions, des fragments séparés, interrogeant le livre, l’écriture, les êtres, parcouru de dialogues entre d’imaginaires rabbins, venus de la plus lointaine tradition des commentaires façon Zohar.

Et si les occurrences concernant le visage sont extrêmement nombreuses, aucun point d’unification qui les rassemble. Alors on est comme dans le petit paragraphe de Saint-Simon sur la duchesse de Villeroy : une présence qui se constitue par fragments et facettes d’une écriture fractionnée qui se tient à distance, mais multiplie les pistes.

Aphorismes. Rêves. Zooms visuels. Souvenirs. Dialogues. Évocations. Le temps aussi : le même visage dans les occurrences les plus lointaines de temps (quand on rêve des morts, on les voit à quelles périodes ?) L’important, dans l’exercice qu’on commence, c’est de se forcer au discontinu. Ne jamais déborder les cinq lignes, mais multiplier les incises de cinq lignes. On peut travailler sur un seul visage, et alors même un visage banal ou anonyme (penser comme c’est important dans la littérature : quel est le visage des personnages de Kafka ?, comme dans le cinéma : M. le maudit), ou bien sur une suite de visages (le fameux dîner de têtes de Prévert).

En tout cas, on aura mis la littérature à l’épreuve de ce qui ne se décrit pas.

Et quel miroir, que chercher son propre visage (attention : ce n’est pas de son propre visage qu’on écrit) à travers tous les visages du monde – et ceux, ou celui, qui nous questionne.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 20 janvier 2011

merci aux 3479 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page