sur une idée simple et mystérieuse de Georges Perec

• 220 p, 89 contributions, 61 auteurs, le livre « On ne pense pas assez aux escaliers », au croisement de l’atelier d’écriture et de l’aventure collective en terrain inconnu.

D’un roman-escalier, postface à une aventure collective

J’ai toujours pensé que le principal axiome pour que fonctionne un atelier d’écriture, c’est de savoir ce qu’on y cherche soi.

Si je remonte à l’idée d’escalier, tout d’abord je n’en vois pas : en Vendée, pays de vent et de marais, les maisons n’avaient pas d’étage. Mais la maison de mes grands-parents, sur la place en face de l’église à Saint-Michel en l’Herm, avait greffé deux bâtisses, il y avait une cave (on y entreposait les pneus, dont le caoutchouc voulait du frais), et même une ouverture sur un ancien souterrain du château — qui s’était révélé par un brusque éboulement quand on avait installé le pont élévateur hydraulique — et rien moins que quatre

escaliers. Côté boutique et pompes à essence, il montait aux chambres, deux chambres qu’on disait rose ou bleue à cause du papier peint, plus la sombre et grande pièce sur façade où mes grands-parents dormaient sans jamais de chauffage, et où il n’aurait pas fallu nous prendre à fouiller dans les armoires. En greffant les deux bâtiments, on n’avait pas touché l’autre escalier, à quelques mètres, descendant sur la salle à manger des grandes occasions (on vivait dans le magasin et dans la cuisine). Puis deux portes au bout du couloir à angle droit : celle de face donnait sur le magasin de pièces détachées, au-dessus du porche du garage mais par une porte fermée à clé, et l’escalier de bois, tout au bout, revenait à ce coin près du pont élévateur, qui fut le domaine du grand-père jusqu’à la revente du garage pour leur départ en retraite, en 1965. Dans l’angle droit, près de la chambre que nous occupions, mon frère et moi, une porte donnait sur une sorte de réduit encombré, vieilles malles, lessiveuses de zinc, bocaux, et d’où une sorte d’échelle de meunier retombait sur le semi-abri cimenté qui servait d’arrière-cuisine. Je n’ai jamais écrit de ce dispositif, ou juste en filigrane, mais je crois qu’il n’a jamais cessé d’avoir pour moi valeur matricielle.

Quand nous avons déménagé à Civray, on montait à l’appartement au-dessus du garage par une vieille tour du XIIIe siècle (elle existe toujours, même avalée maintenant par la place rénovée), avec un escalier de vieilles marches de pierre en spirale, et des ouvertures à meurtrière. Il m’est arrivé récemment d’en emprunter un semblable, et toutes les sensations et perceptions revinrent d’un coup. Au-dessus de l’appartement il y avait un vaste grenier qui a aussitôt été notre domaine, et on pouvait encore grimper, par quelques marches très étroites, sous le chapiteau même de la tour, en surplomb de la vieille place et son marché. Une pièce qui devait tout au plus avoir 1m80 de diamètre, et où je n’ai jamais vu se risquer mon père : elle a longtemps été un de mes lieux de rêve récurrents. C’est dans ce tambour cylindrique avec étroite fenêtre et odeur de poussière, inaccessible au père mais avec vue sur ville, que vers mes douze ou treize ans, dans les pages vierges de vieux registres de comptabilité toilés noir, j’ai eu mes premières expériences d’écriture.

Les escaliers et couloirs des lycées puis cités universitaires ne comptent pas tellement — trop larges, trop rationnels. Mais ceux associés à la longue suite des chambres ou logements de la période instable et opaque je les revois. À Paris, rue Lafayette, il fallait monter à pied jusqu’au sixième, pour cette double chambre en mansarde.

Ensuite ce sont les escaliers des villes, villes-labyrinthe comme Prague ou Moscou ou Bombay. On se souvient parfois des escaliers mieux que de la ville, quand on cherche à retrouver comment on s’y perdait, et c’est par là tout d’abord que je rejoins les textes qui, deux mois durant, sont arrivés dans ma boîte e-mail pour constituer ce livre.

Il y a des escaliers dans la littérature : Balzac serait le premier à s’en être emparé (celui de Gobseck, celui de la cousine Bette, ou la valse des étages dans César Birotteau). Et bien sûr dans Proust, dès la maison de Combray, ils ont ce rôle structurant. Ils deviennent pesque entités personnelles dans le Procès de Kafka, comme l’escalier a un rôle déterminant dans la bascule intérieure de Raskolnikov après le double meurtre d’ouverture, dans Crime et châtiment de Dostoïevski.

L’inventaire serait trop long ensuite. Il inclut les peintres (Hopper, lorsqu’il séjourne à Paris vers 1910, et ne peint quasi rien d’autre, ignore la révolution artistique qui s’amorce autour de lui), comme il inclura les géants de l’invention du cinéma, et bien sûr Hitchcock comme schéma le plus insistant et récurrent.

Mais, dans Espèces d’espaces, livre rempli de manques et dessinant autant de perspectives qu’il en ignore d’autres — on trouve un chapitre sur les portes mais aucun sur les fenêtres, on trouve des immeubles mais pas des maisons, des trajets depuis l’aéroport jusqu’au centre-ville mais pas de ville vue d’avion —, ce fragment sur les escaliers, mis en exergue de ce livre, est la seule page qui reste blanche ensuite, non pas inachevée mais comme ouverte.

C’est cela qu’il nous revenait d’explorer, parce que la littérature a toujours fonctionné ainsi : les ruptures y sont intentionnelles, et révèlent ce qui s’était installé dans l’usage sans avoir été considéré en tant que tel. L’usage de la photographie chez W.G. Sebald, ou bien cet inventeur auquel je suis si attaché, l’italien Giorgio Manganelli, lorsqu’il propose avec Bruits et voix un livre uniquement fait de perceptions sonores, ou avec La nuit un contrepied décisif à notre vieille tendance à tout représenter de jour (problème que n’a jamais eu le cinéma).

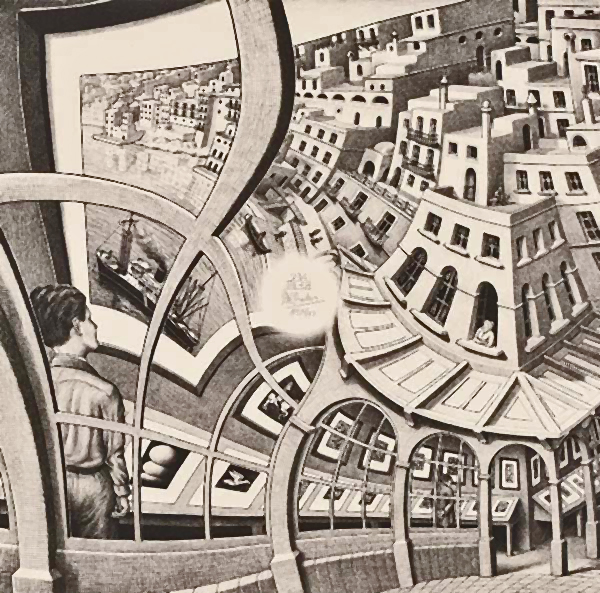

Alors livre collectif, oui. Livre atelier : oui, en partie, parce que nous avons poussé ensemble cinq propositions d’écriture successives sur la notion de lieu comme préparation à ce qui s’est passé ici. Mais non, résolument non, si ici — malgré mon insistance préalable à travailler sur l’idée de continuité (merci à Jean-Paul Goux, dont j’avais proposé plusieurs passages), et à dialoguer formellement, lorsque c’était possible, en proposant chacun et chacune des blocs paragraphes uniques — il s’est seulement agi de laisser les nappes d’écriture interférer les unes avec les autres, se recouvrir ou se compléter pour constituer progressivement une sorte d’escalier infini, et j’avais délibérément utilisé, pour présenter la proposition, un des légendaires dessins de Maurits Cornelis Escher.

Alors remerciements, et la vraie nécessité que la démarche aboutisse dans ce qui la fonde : le livre.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 25 août 2017

merci aux 2051 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page