histoire vraie avec cimetière et poètes

• La vérité sur l’exhumation du crâne de Charles Baudelaire a été incluse dans John Doe, et autres récits avec mort, pour inaugurer la collection « Carnets noirs » de Tiers Livre Éditeur – moins de 100 pages, moins de 10 euros, mais expérimenter de nouvelles traverses...

La vérité sur l’exhumation du crâne de Charles Baudelaire

Il faudra bien qu’on sache un jour la vérité sur ces papiers rétablissant, mais avec beaucoup d’ombres, la chronologie et les faits concernant le vol du crâne du poète, dans sa propre tombe – et du rôle qu’y a pu tenir le poète Claudel.

À nouveau une histoire réelle, dont les archives ont été brièvement mises à ma disposition pour consultation, mais qui impliquaient de changer quelques noms et lieux – mais pas le principal intéressé, Baudelaire lui-même – et c’est bien pour cela qu’il était de mon devoir de faire écho malgré tout à ces archives interdites, que j’ai rédigé ce qui m’était accessible de ces archives.

Et puis j’ai rêvé si longtemps d’entrer dans le clan si restreint des auteurs du fantastique.

D’où est partie cette histoire ? Il n’y a de littérature qui vaille qu’à l’aune de l’illusion qu’elle bâtit. J’ai aimé Jules Verne et Poe avant mes douze ans révolus, et n’ai pas quitté ces amours-là. L’expérience qu’on mène sur soi-même, vingt ans durant, pour faire advenir du réel un peu de présence peut ne pas avoir d’autre raison que celle de décrocher un jour une page, juste une page, sur ce chemin escarpé, celui d’Edgar Poe, celui de Hoffmann ou Jules Verne.

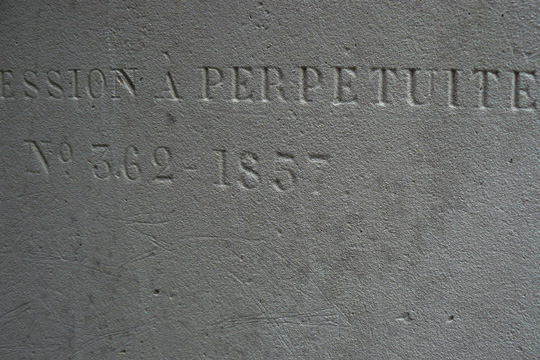

Ainsi donc Baudelaire, enfermé là à Paris cimetière du Montparnasse sous sa pierre, entre les os de son beau-père le général Aupick et la mère harcelée toute sa vie de lettres pour l’argent, toujours l’argent, étrange sandwich pour qui a pratiqué le roman familial (Flaubert et Du Camp reçus au Liban par le général Aupick et madame, à une question de politesse de l’ambassadeur hôte sur l’actualité littéraire parisienne, Flaubert sans savoir s’embarque sur la nouveauté radicale qu’est un jeune poète nommé Charles Baudelaire, le chant dérythmé neuf qu’est Baudelaire, et Aupick devient rouge, coléreux et muet jusqu’au dessert : Du Camp expliquant à Flaubert au retour la gaffe qu’il a commise). Au point que longtemps, cette place à côté de Baudelaire était libre, puisque je m’y rends rituellement depuis deux décennies chaque printemps le saluer, j’avais eu le fantasme d’en réserver la concession, là, maintenant de mon vivant, et si prétentieux que cela puisse être considéré : rien de plus légal. J’ai trop traîné, une brave dame a établi là son frigo de poussière de marbre reconstitué, et tant pis si Baudelaire en étouffe. J’aime sur cette tombe lire les papiers déposés, les petites fleurs que de jeunes touristes étrangères se contentent souvent d’arracher aux tombes voisines, et s’il fait beau il y a ces fourmis qui s’activent dans les interstices : on peut donc à Paris manger du Baudelaire ?

C’est là que m’est venue cette histoire, et j’en ai mené à mesure des années trois rédactions quasi complètes, sans me résoudre cependant à jamais la publier (pourtant, la seconde avait taille d’un livre, et j’avais même touché un mince à-valoir). Peut-être que ce passage au fantastique, que je voudrais tant réussir, ne tient après tout qu’à une question de rythme, de taille du récit, et qu’en le ramassant ici à gros comme ce qu’on serre dans le poing, cela pourrait enfin fonctionner. Donc voici les trois états de cette histoire.

Dans la première version, il s’agissait d’une histoire au passé : dans son bureau un ami, libraire connu d’une grande ville de province – mais je dois protéger mes sources un minimum – me dévoile, enveloppé d’un velours rouge, le crâne de Baudelaire, qu’il a payé très cher me dit-il, et bien sûr sous le manteau précise-t-il, à un antiquaire vaguement trafiquant, puisqu’il n’y a pas dans le droit français de limite temporelle à ces viols de tombes : c’est du droit, c’est comme ça.

L’histoire remonte à 1930. Un type, lequel disait que tout avait été si facile, qu’un pied de biche suffisait, avait déplacé la vieille pierre mal jointe du cimetière Montparnasse, poussé les reliques de madame mère et s’était saisi du crâne convoité (Et son crâne, de fleurs artistement coiffé / Oscille mollement sur ses frêles vertèbres. / Ô charme d’un néant follement attifé). L’homme avait été plus tard enfermé dans un asile, y était plus tard décédé. Il avait dans ses affaires ce crâne, lui prétendant qu’il s’agissait de Baudelaire, quelle vérification aurait pu s’en faire ? L’administration avait mené une enquête : oui, la tombe avait été fracturée, les vérifications concordaient. Mais comment l’avouer publiquement, comment pratiquer une exhumation, juste pour voir si le crâne y était encore, sans que les journaux s’en mêlent ? Ou imaginez le scandale.

Paul Claudel avait été requis pour mener une négociation et que la restitution ne fasse pas de vague. Écrivain et diplomate, ayant goût des arrangements ténébreux, le recours était légitime.

Celles et ceux qui connaissent Claudel savent sa passion un peu morbide pour ces représentations : dans son livre sur Isaïe, qu’on est quelques-uns à tenir pour sa meilleure prose, cette photo d’une nonne, visage tout noir dans son voile blanc, gencives retroussées sur les dents exhibées depuis la racine, sans yeux bien sûr, la peau racornie, oui, en pleine page dans son livre : une certaine sœur Sophie juste parce qu’il voulait que la dame, ainsi exposée, promenée, impose – par sa beauté spéciale, écrit-il – le respect illuminé qu’il se sent, lui, pour sa religion. Mystère d’un corps inhumé et qui avait été préservé, c’est courant sans doute : mais de là à en faire une photo pleine page dans son livre…

Las, le crâne avait disparu, sans qu’alors on puisse savoir, dans la poignée de personnes qui avaient été mises au courant, laquelle était responsable : le front de calcaire du poète est de notre patrimoine à tous, notre patrimoine commun (J’entends le crâne à chaque bulle / Prier et gémir : / « Ce jeu féroce et ridicule, / Quand doit-il finir ? // Car ce que ta bouche cruelle / Éparpille en l’air, / Monstre assassin, c’est ma cervelle »). Dans les archives, la demande réitérée d’une célèbre maison d’enchères étrangère, et les réponses embarrassées de l’administration : aucune procédure de classement possible, mais tous les obstacles mis pour empêcher la vénérable relique de quitter sa patrie. Ainsi, et à la suite de tribulations non éclaircies, le crâne de Baudelaire est-il maintenant la propriété d’un libraire respecté, aux commandes d’une de nos plus belles librairies de province, mais dont je tais le nom, reprenant à son compte l’adage comme quoi en matière de meuble possession vaut bien, et pas besoin d’expliquer pourquoi ni comment.

Dans la petite caisse en bois avec le velours rouge, il y a tous les papiers concernant cette affaire : la lettre de renoncement de la maison d’enchères anglaise, sous prétexte que n’importe quel crâne des environs de 1865, à l’étroit pariétal et malgré des protubérances dont on ne niait pas qu’elles puissent se reconnaître chez Nadar, ne valait pas preuve. Et bien sûr trois ans de lettres de Paul Claudel, la dernière datée de février 1935 (c’était remonté jusqu’à Alexis Léger, en littérature Saint-John Perse, chef de cabinet aux Affaires étrangères et qui décline toute médiation, renvoie l’affaire d’un ton ironique déplacé : j’ai une photocopie de cette lettre, qu’il s’est bien gardé de reprendre dans ses œuvres complètes), restait donc l’honneur que j’avais eu de lever devant moi, tenu des deux mains, le crâne de Baudelaire, et contempler ses orbites vides : lui qui savait voir (Dans ton crâne où vivait l’immense Humanité).

Dans une deuxième version, écrite deux ans plus tard, il y a évidemment le passage par le bureau de cet ami libraire d’une grand ville de province, puisqu’il en est l’indiscutable dépositaire (pour cela je ne le nommerai pas), et que toute l’histoire est partie de ce fait réel.

Le libraire lui aussi, entre temps, a rassemblé des matériaux complémentaires, et avait pu remonter la piste du premier voleur. Il se vérifie que cette modeste caisse de bois laqué noir, enfermant le velours rouge et la relique à l’étrange couleur un peu jaune, si lisse sur le dessus, avait alors relevé d’une affaire d’État, et aurait dû être remise aux autorités compétentes comme le cœur momifié de Voltaire rue Richelieu à la bibliothèque nationale – je le sais, je l’ai vu –, le cerveau formolisé d’Einstein à Berkeley, ou celui de Goethe, à Dresde, dûment mensuré. Mais la Bibliothèque nationale, sollicitée l’an passé par le libraire – et toujours faute d’exactes preuves –, déclare que sans nier l’intérêt d’une telle relique, faute des preuves sûres d’une identification, elle préfère s’en tenir à l’achat de manuscrits, et suggère pour se défausser un dépôt au musée de l’homme : « Pourquoi pas à la galerie psychiatrique de l’école de Médecine ? » , dit le libraire en colère. Une des lettres de ce dossier, c’est l’attestation, dans les années soixante-dix (ce n’est pas si vieux), d’un psychiatre reconnu – j’en tairai le nom, parce que lui aussi écrivain, et encore plus connu que Claudel avait pu l’être en son temps –, affirmant comme preuve certaine que ce crâne est celui de Baudelaire certaine dissymétrie des hémisphères. Pour cette nouvelle version de mon récit, que j’avais poussée aisément vu l’abondance des documents, complétée par mes visites des lieux et quelques correspondances, y compris avec l’établissement psychiatrique qui avait accueilli le malade, il m’avait fallu une centaine de pages, presque un petit livre. J’avais tenté de raconter en temps réel ce soir où cet homme avait fracturé la tombe : rien de plus facile au cimetière Montparnasse. Il n’y avait pas de caméras de surveillance à l’époque, bien sûr, et même aujourd’hui – j’avais fait quelques repérages moi-même –, il suffisait de prévoir ses déplacements en fonction de ce qu’elles couvraient, surveillance limitée aux enfilades des allées. Un caveau de famille comme celui du général Hinstin (et à l’époque il n’y en avait pas, de caméras de surveillance), proche de la tombe de Baudelaire, quelques mètres en arrière celle de Tristan Tzara, dont la porte ne ferme plus, permettait de s’abriter discrètement en attendant le soir. La nuit ici, sous la tour, à proximité immédiate de cette rue dite de la Gaieté (Ange plein de gaieté, connaissez-vous l’angoisse ?), n’est jamais parfaite. Qu’on se laisse enfermer, qu’on évite les caméras, qu’on pousse la vieille pierre tombale avec le pied de biche et rien de plus facile – même aujourd’hui – que se saisir du crâne de Baudelaire (dont maintenant, donc, on ne pourrait que constater effectivement l’absence), planquer le crâne dans le caveau déserté puis sauter le mur côté rue Froidevaux (c’est ainsi qu’elle s’appelle : rue Froidevaux) et revenir le lendemain chercher la relique dans un discret sac de sport. Dans mon récit, le voleur s’était mis à penser que ce crâne allait lui porter malheur, qu’il traînait avec lui la poisse. Pour s’en débarrasser il avait eu la pulsion, de le détruire au marteau, ou de le jeter anonymement par-dessus le mur d’un quelconque cimetière de campagne : Rabelais, Molière, Lautréamont et d’autres n’avaient pas eu meilleur sort pour leurs restes mortels.

Mais on butait sur ces tribulations administratives du crâne, retiré à son propriétaire une fois hospitalisé dans cet établissement psychiatrique. Le nouveau propriétaire, toujours anonyme, lié à l’établissement psychiatrique, lui non pas hanté par ces images d’os en poussière, de tombes entrouvertes, mais désireux de rentabiliser sa possession, avait décidé de vendre Baudelaire, et à qui s’adresser d’abord sinon à quelqu’un qui en vendait les livres, dans sa propre ville ? Grâce à un cercle d’amis et lecteurs, anciens élèves du lycée, enseignants de la ville, rassemblés en association autour de sa librairie, le libraire avait en moins de trois-quarts d’heure réuni la somme pourtant consistante et l’anonyme détrousseur de ses propres patients avait retrouvé, on le lui souhaite, des nuits calmes.

Que ce récit s’en tienne à ces éléments réels, je le trouvai un peu décevant. La curiosité d’un procès-verbal d’époque, utilisant les techniques habituelles de la phrénologie selon les trente-deux zones de Le Gall, et faisant état d’une dissymétrie légère entre les deux hémisphères (rapport qui est joint aux pièces accompagnant le coffret), ne suffisait pas à faire une telle révélation de mon récit.

Dans une troisième version, et comme souvent dans une de ces crises où l’on ne domine rien, qu’il vous semble que tout alentour est fermé, opaque et durci, j’avais sans rien reprendre tout réécrit « au je ». Donc moi-même. Imaginant l’histoire aujourd’hui. La planque dans le cimetière, moi. Le pied de biche, moi. La pierre tombale déplacée, les reliques précises de la maman (j’avais été témoin, pour une affaire de place à regagner, d’une semblable manipulation, dite réduction des restes et dûment facturée, dans le cimetière familial de Vendée), le crâne étroit au front haut placé dans un sac à dos, un de ces petits sacs qu’ont ordinairement les joggers du dimanche et payé six euros dans cette boutique des sous-sols de la gare, l’habitude que j’avais essayé de prendre, comme dans une vanité de La Tour, de placer devant moi ces orbites vides pour travailler, d’y chercher le mystère : avoir écrit ainsi, comme sous sa dictée, non pas ce récit mais ces uniques mots qui me semblaient tenir de la fascination sur moi des Fleurs du Mal : « Baudelaire en or et vert », et puis rien, mais rien de rien : blocage. Le blocage total, quand bien même dans le récit j’avais bricolé moi-même, d’un étui d’accordéon diatonique et d’un tissu qu’on vend chez les luthiers pour protéger les violoncelles, la boîte de bois noir et le velours rouge. Alors moi aussi (puisque dans cette version j’étais le narrateur de l’histoire), la décision prise de remettre à cet ami libraire, grognon mais unanimement respecté dans la profession, dans cette ville de province où il est rare que je ne passe pas une fois l’an, la boîte et son contenu, pour sauvegarde et restitution. L’autofiction est à la mode, je pensais, le récit fera son petit bruit, j’ai pensé, et puis zut, cette version ne tenait pas : l’affaire réelle, en 1930, avait autrement plus de chien, de lettres, d’opacité, et puis le silence même de l’objet, après soixante-dix ans de trimbale et que personne n’en voulait. Les deux récits venaient se rejoindre dans la dernière pièce officielle dont nous disposions : ce refus de la Bibliothèque nationale de France de se charger du crâne, nous suggérant pure et simple restitution au cimetière Montparnasse ou cet infâmant dépôt au musée de l’École de médecine. Mais pourquoi le musée de l’École de médecine ? Les voies administratives sont plutôt tortueuses, parfois.

Reste le crâne. Et que l’ami libraire garde effectivement dans son bureau cet étui de bois incluant, depuis une histoire opaque et glauque des années 30, la relique ivoire (et se gardant bien, d’ailleurs, de la rapporter à son domicile privé). Ce n’est pas rien, le crâne même édenté d’un tel poète : et quoi en faire, à qui appartiendrait-il ? Il en plaisante, mon ami libraire, en sa grande librairie de province (cherchez, subodorez, mais moi je dois protéger mes sources) : « À qui l’offrir ? À l’académie française qui n’a pas voulu de lui vivant, au museum d’histoire naturelle, à la bibliothèque nationale, à Christie’s ou Drouot et ça marcherait mieux que vendre vos livres, à vous les petits plumitifs d’aujourd’hui ? »

Reste que la seule démarche qui vaudrait, restituer le crâne de Baudelaire à la ville de Paris, et le replacer respectueusement dans sa tombe, est impossible, puisqu’elle vaudrait à en reconnaître l’exhumation préalable.

J’ajoute que je connais désormais, et en ai conféré avec lui, un certain Gabriel Dufay qui peut se revendiquer d’être un véritable descendant de la famille de Baudelaire, mais mon ami libraire refuse de le rencontrer : « Aux poètes la relique de Baudelaire, s’écrit-il, aux poètes seuls. » Après tout, comment lui en vouloir, l’os vénérable a valeur marchande, et lui a des enfants. Alors instituer, selon son idée, un tour de rôle, les écrivains dignes de le recevoir accueillant pour quelques mois chacun le crâne à poser sur leur table – une sorte de résidence d’écrivain à l’envers ? Mais qui en déciderait, et procéderait à l’attribution, et avec quelle surveillance, quelle assurance ?

Reste qu’après les rencontres ou lectures, dans cette librairie respectée de grande ville de province (lorsque cela s’est bien passé et seulement, précise le libraire, pour quelques rares initiés), lorsqu’il a préjugé favorable et confiance dans la capacité de secret de ses écrivains invités, qu’aujourd’hui je trahis, après qu’on a vidé quelques verres de vin blanc dans son bureau encombré, le libraire ouvre l’étui de bois noir, déplie le velours rouge, et vous laisse pour quelques instants lever face à vous le crâne de Baudelaire, ou du moins qu’on dit tel : et pourquoi ne pas le croire ? Il y a tant de faits obscurs ici-bas dans ce monde qui nous enferme, courant et nous agitant, et si peu d’œuvres ou de livres comme les poèmes de l’immense Baudelaire (tout cela dans un si petit crâne : vraiment petit, je vous assure).

Qui nous dira, et vérifiera, si la tombe connue pour être celle de Baudelaire recèle encore ses restes ?

En tout cas j’ai touché, j’ai tenu là, contre moi, j’ai soupesé, j’ai serré, le crâne du poète.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 17 mars 2013 et dernière modification le 22 janvier 2019

merci aux 2739 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page