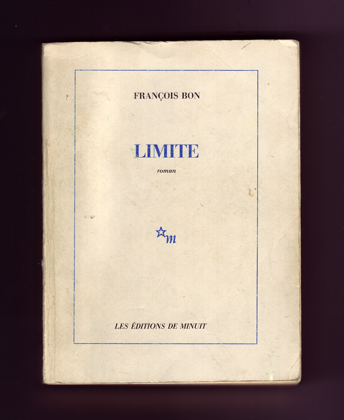

republication numérique commentée de Limite (Minuit, 1985)

– à propos de ce passage

Transition pour le mouvement de fin, au moins pour les éléments narratifs. Les narrateurs sont toujours uniquement repérés par le contexte de la narration (le guitariste, le footballeur, le dessinateur industriel, le chômeur – et leurs interactions avec fille au milieu). Le texte verre qui tombe doit dater de fragments antérieurs, j’en ai une série comme ça dispersée dans l’ensemble des bouquins, et quand je les retrouve je suis tout surpris, je n’arrive pas à me mettre dans la tête l’idée qu’ils aient été imprimés ici ou là. Idem pour le rêve, puisque la contrainte était qu’au cours du livre chaque personnage aurait un rêve : souvenir très précis du rêve lui-même, comme si la mémoire des rêves, une fois fixée par l’écrit, restait dans une sorte de petite case autonome. Marrant que ça parle de Renault 6 et de flippers, ça vous fait quand même vieillir un texte, ça. En ce moment que je reprends l’atelier Rolling50Stones, bizarre à nouveau de voir comment en 84-85 j’étais déjà en préparation du bouquin qui sortirait en 2002, même si saigne sur moi pour Let it bleed ou le jeu sur Sympatie pour le diable j’avais encore du chemin à faire. Les descriptions d’usine de roulement à billes viennent de mes souvenirs de celles de Fontenay-le-Comte, en 1973.

**

Un verre qui tombe, ce n’est jamais au premier contact du sol qu’il se brise. De n’importe quelle hauteur la chute il rebondit, élastique et vibrant d’un son plein, comme heureux d’être encore lui-même après pareille démonstration. Au deuxième rebond, à peine s’il s’élève : il n’y a plus que ce son vibrant, maintenant saturé. Et retombant enfin, presque lâchement, de la hauteur d’un doigt, il éclate. Et non pas depuis l’impact, non pas depuis une fissure, mais une explosion de toute sa matière à la fois, la plus lisse et la plus transparente, la plus éloignée du choc. Plus rien qu’une poussière d’éclats opaques, tranchants.

Et que nous on serait la génération du deuxième rebond.

Comprimés une pleine boîte, et toi au boulot qui sais comment ça te reprendra, qui passes ta journée à refuser cela comme échéance, pourtant incapable d’en liquider le risque. Suffirait de les fiche aux chiottes, je l’ai pas fait.

« Calcium et magnésium, vivre tranquillement et dans trois semaines vous verrez. »

Mes insomnies, monsieur le toubib qui prend le chèque et semble tout content de se débarrasser de vous en douceur et si rapidement, et mes tremblements voudraient d’autre médecine.

La marque, en haut de côte, qui t’accompagne. Tu sais que t’as fait des conneries, et tu es incapable de seulement les regretter : parce que ce qui est passé, parce que ces objets visqueux et compacts, hétérogènes, qu’à l’intérieur de toi tu portes et parfois tu ne commanderais plus rien. Et comme avec l’époque même ce typhon irrégulier d’un désastre, qui vous entoure et vous meut, pour sembler parfois trouver mystiquement son accomplissement dans ce qui ne détruit, sans t’atteindre, qu’alentour de toi.

La quantité d’accidents, comme ça – et toi comme dans un film, qui passe au travers des effondrements, des pleurs, des flammes. Dans tes rêves aussi, ça vient toujours de se passer, tout juste. Pompiers, ambulances à peine arrivés, feux violets goudron noir fourgons rouges. Tôle pliée roue en l’air. Des gens debout, et la pluie dans les phares, au bord de la route, jusqu’à toi ébloui. Civières, brancards, couvertures grises, formes allongées, bâche sur le nez. Un motard qui oblige à circuler, s’époumonne dans son sifflet, qu’on se presse, qu’on ne regarde pas, qu’on n’ait pas peur. Je ne pouvais plus croiser un camion. Tout beau, trop beau : petit coup de volant, tout petit. Avec leurs trois cents chevaux diesel et leurs trente-cinq tonnes à pousser derrière, quand ils doublent la R6 tu la sens se gondoler, plus rien peser. Alors de face.

Surtout que la voiture, c’est sans plus me demander mon avis qu’elle m’emmenait. Monique n’en avait pas voulu, me l’avait rendue avec l’appartement : « Je veux partir de zéro, rien te devoir. » Gentil. Sinon, les occasions de faire de la route, quand t’es pas représentant de commerce. Elle te suffit, la ville-ventre. Mais comme ça, au sortir du boulot, dérapage l’évasion. Cent bornes comme de rien, une brique sur l’accélérateur et tu te retrouves dans un patelin t’y comprends rien, tu n’y es jamais venu tu ne connaissais même pas de nom, pourtant rempli de gens tout comme un autre et où tout ressemble aux autres comme la goutte d’eau à celle qui fera déborder le vase. Villages jaunes, démunis, de vie écartelée. Large et plat comme un tiroir, au fond la grosse église rectangulaire et lisse. Comme tout ça elle savait mieux que toi le dire, avec ses grands blancs entre les mots, au temps des vacances ensemble ou des dimanches après-midi, l’Instamatic pendu au cou. Quatre boîtes à godasses pleines, de petites photos : on vit ensemble, on passe format famille, faut des archives. Je te prends tu me prends, et donne l’appareil à la demoiselle elle va nous prendre tous les deux, bras sur l’épaule et cheveux dans le vent merci mademoiselle. Au dos, quand tu les rapportes tu magasin, t’inscris vite date et lieu avant d’oublier. Se les est embarquées, Monique, les photos. Où elle a pu les brûler, puisque garder ça après, pourquoi. Et ça ne se jette pas (ou ce serait se jeter soi-même). Villages où vous marchiez comme portés, et celui-ci une doublure où maintenant seul tu flottes, le temps à bout de bras, comprimés dans ta poche. Tu t’arrêtes à la terrasse du troquet sur la place : Au Commerce, ça c’est trouvé. Ou s’il fait froid dedans, près de la fenêtre. Un demi, n second. Et les gens bougent au ralenti, tu les vois. Vois, à bout de bras. Puis retour dans la R6, en troisième, à cinquante à l’heure, hésitant aux bifurques, puisque les routes secondaires c’est indiqué faut voir comme. Retour, l’auto-radio au plus fort de ce qu’il peut cracher : se faire sourd à soi-même, ça existe ?

Train, sous ta fenêtre. À l’heure, le rapide. Les déjà invisibles derrière le défilement jaune et brillant des vitres, secouant l’usine entière comme une bille dans un verre.

Cette image du verre, juste avant qu’il se brise.

**

« Et question boulot, rien de neuf... »

On a remis nos plateaux en pile, pour sortir on avait traversé la salle de jeu, une double enfilade d’épaules courbées dans un couloirs où les types des deux côtés font face au mur, chacun dans l’alvéole noire des machines à bruit et lumières, chacun devant son écran avec l’éclat clair de l’indicatif sonore au rythme des boutons qu’ils pressent, affaires de missiles, de conduite à risque, de guerre et d’embuscade où des cris synthétisés remplacent les voix d’hommes.

« Destruction, y a plus que ça de rentable, a dit mon pote.

— T’en profites aussi, j’ai dit, en pensant à leur groupe.

— Saigne, saigne sur moi... », il a chantonné, un truc à eux, qui plaît bien, qui plaît trop.

Au coude suivant, l’autre salle, c’étaient des machines plus classiques, et pas le même genre de client : flippers et baby-foot, on regardait ça avec un peu de pitié.

« Viens, on s’en fait un... »

Il a changé une pièce de cinq francs à la caisse, et on s’est pris chacun un poussoir, lui à droite moi à gauche, devant le tableau d’un malabar qui nous tournait le dos, en blouson à ailes d’aigles dépliées et une chaîne de vélo accrochée qui lui battait les fesses larges, sous une inscription Sympatie pour le diable qui avait dû venir frapper jusqu’au H absent, c’est dans le blouson que s’illuminait le score. Devant le loubard en blouson, sur l’image où bougeait notre bille avec les flashs en vert et rouge, un type plus mince, aux cheveux longs presque de fille, était allongé sur un trottoir, du sang gouttait en flaque où s’est allumé le voyant « Game over ». Joël voulait remettre ça : « J’ai plus la main, ça vaut pas le coup », j’ai répondu.

Le vieux punching-ball avait encore droit de cité sur le trottoir, nous on connaissait ça depuis l’enfance et c’est pas ce qui marchait le plus mal. On est restés un moment, comme chacun de ne pas oser prononcer, soi d’abord, le « Bon, allez, salut... », et sans pourtant avoir plus rien à se dire.

Les coups allaient par séries de trois, celui qui devait prendre le relais comptant déjà ostensiblement sa monnaie, le menton en avant comme une bravade déjà, puis ce chic qu’ils ont pour glisser dans la fente son péage obligé, discret, d’un effleurement de la hanche, juste. Et, comme à se décider brusquement, appuyer sur le gros poussoir champignon, redescend alors la boule de cuir en place, se renvoyer les cheveux en arrière même s’ils redégringolent aussitôt, la main gauche palpe le poing droit fermé, deux pas en arrière pour l’élan, le poing face aux yeux la plupart se souffler sur les phalanges pour la chance ou la frime, et ce balancement tournant où les jambes glissent raides pour frapper en toupie du plein bras et déclencher le score, trente-six tours affolés d’une aiguille de balance de boucherie, c’est votre viande qu’on pèse, avant qu’une pin-up pour calandre de poids-lourd s’illumine pour jauger le mâle en trois cents points.

« Un truc pour mon ex beau-frère », a dit Joël – c’est la seule mention qu’il aura faite de Joly ce soir-là. Il ne pleuvait plus, on est partis chacun de notre côté.

**

C’était le jour de mon mariage.

Dans une ferme, que des amis avaient prêtée, mais où je n’étais jamais venu. Une grande cour entourée de pièces aménagée dans d’anciens bâtiments d’exploitation avec, plus loin derrière, une immense grange où le banquet est préparé. C’est qu’il doit venir du monde, plein de monde.

Dans cette grange, ils sont déjà nombreux à être arrivés : mes parents bien sûr, mes grands-parents et tout le cousinage, mais bien d’autres, qui continuent de déboucher par le grand portail vers, après avoir sans doute laissé leurs voitures à l’extérieur. Je reconnais Paul L..., celui de la fonderie qui s’y occupe du Parti communiste, et qui ici le représente – ce n’est pas grave, dans un rêve, un représentant du Parti à son mariage. Il est venu avec ses enfants, je ne me souvenais pas qu’ils étaient si nombreux, il veut me les présenter mais lui-même ne se rappelle plus trop de leurs noms. Il parle un peu trop lentement, à son habitude (c’est le défaut des gens du syndicat, chez nous, ils s’écoutent), alors comme d’habitude j’ai envie de finir ses phrases à sa place, avec ce travers qu’il a de les laisser toutes deviner dès le troisième mot. Son fils aîné est en uniforme, parce qu’il termine une formation d’officier (mais ça ne va pas, ce n’est pas du tout pour l’armée, plutôt pour un truc de cuisine, je n’y comprends rien), il me félicite d’avoir choisi de me marier : j’étais donc en faute avant ? Et ça le regarde, cet emplumé à casquette trop haute, et lunettes à verres grossissants, qui passe son père d’une tête mais lui tient la main comme un débile ? Alors la colère me prend : ce n’est pas moi qui les ai invités, c’est ma mère – pourquoi ma mère a invité ces gens-là. Et la colère s’étend : à quoi ça rime, ce mariage, puisque de toute façon aujourd’hui je suis tout seul, je ne me marie qu’avec moi-même, vous ne saviez pas ? C’est si absurde un rêve.

En me promenant, je passe dans les différentes salles qui se succèdent autour de la grande cour. De belles salles, où l’on a sur préserver le cachet de la ferme, avec de hautes charpentes sous le chaume, le sol pavé ocre de larges dalles et les longues tables de bois brut, comme les bancs. La foule, partout. Tous ces gens. À peine si j’en connais quelques-uns ; et ceux-là même que je reconnais, je suis surpris de les trouver là, qu’on soit allé chercher les témoins de toutes les périodes de ma vie, quand moi seul aurais été à même d’en définir le lien. Et tous, attablés, ont fait connaissance les uns les autres, plaisantent ou me désignent de loin sans plus se préoccuper de ce qui les a amenés ici. Quoique c’était ce que précisément je souhaitais de la fête, ça me vexe un peu.

Mais c’est l’heure de passer à table, les grandes tables dressées en U dans la grange. Ma mère vient m’en prévenir. Alors, de porte en porte, à la cantonade, je les invite à me suivre. Et très peu obtempèrent, semblent se trouver bien où ils sont. Ou s’ils me suivent, ils sont immédiatement remplacés dehors par d’autres qui attendaient de s’asseoir, maintenant la grande cour semble gonflée d’un bloc énorme de voix auxquelles je ne comprends plus rien, avec des musiques, des jeux, des danses.

Je reviens à la grange, où seuls mon père (mais mon père est mort, en vrai mon père est mort) et ma mère ont pris place en haut de table, avec deux chaises vides au milieu, pour moi et celle qui n’est pas là. C’est un désastre : les quelques rares silhouettes qui sont entrées sont des pique-assiettes, des gens que personne ici ne connaît. Même le reste de la famille, les proches, ont quitté la grange, ils sont dans le milieu de la cour, silhouettes immobiles et figées, habillées de sombre, au milieu de ce qui est devenu une grande kermesse rurale, aux haut-parleurs très forts. Quand j’approche d’eux ils s’éloignent, baissent la voix dans leur conciliabule : mais c’est quoi, ça ?

À nouveau j’avance dans cette suite de salles qui entre elles communiquent par des couloirs et des escaliers tout aussi remplis de monde, avec des tapis de velours rouge comme dans un musée, un système bien autrement compliqué que ne le laisse supposer la disposition extérieure. ø mesure que j’avance, c’est comme si chacun de ces gens me jetait à la face le contentieux d’anciennes relations que je me serais passé d’évoquer, et personne pour se rendre compte qu’à côté le repas les attend, qu’ils ne devraient plus être là. Ailleurs, on me repousse carrément, comme un gêneur. Et plus je vais, moins les salles sont éclairées, c’est bientôt l’ambiance soyeuse d’une boîte de nuit, où les gens sont avachis sur des fauteuils ou des canapés. Dans la suivante, ils regardent carrément la télé :

« Ils regardent la télé, en plus ! », je m’exclame...

Et dans l’angle le plus sombre, sur une banquette, enlacées, je les reconnais toutes deux, Monique et elle, qui n’est ici, comme Monique, qu’une invitée parmi les autres. Heureusement, elles ne m’ont pas vu. Je finis par ressortir. Dans la grange, les tables se sont finalement remplies, malgré la quantité de ceux qui restent dans les salles : un beau mariage.

« Puisque c’est ainsi, personne n’a plus besoin de moi, ce me semble ! » Je le pense avec sérénité, mais cette colère en moi est la plus violente que jamais j’aie éprouvée. Je m’en vais.

Un ballon de foot, sur le gravier blanc de la cour, dans lequel je shoote sans y penser, et qui va rebondir dans une voiture garée là.

Où je vais, je n’en sais fichtrement rien. C’est dans une autre ville, que je veux aller, et tout recommencer. Pourtant, le peu d’affaires que j’y ai, la situation précaire d’une location, ne peuvent suffire à me faire considérer cette nouvelle ville avec autant de force que ce qui aurait pu me retenir dans la précédente. La proximité, en particulier, de l’habitation familiale quittée il y a si longtemps. Je sais qu’où je vais c’est chez une amie que je n’identifie pas, mais ne coïncide pas avec elles deux, aperçues qui s’embrassaient sur cette banquette dans le recoin obscur de la ferme. Et ce qui me porte est l’idée que je pourrais enfin me dispenser totalement d’amour, en sachant pourtant que cette dispense est vaine, devra perpétuellement se rejouer dans l’échec de la fête d’aujourd’hui.

Et dans un sentiment d’immense désaffection, alors que j’ai déjà franchi le portail resté ouvert, je me retrouve soudain sur une route, une toute petite route. J’y croise un homme très vieux, qui vient d’arriver, avec des amis qui me présentent à lui. C’est un célèbre auteur russe du siècle dernier, dont précisément mon beau-frère, Joël, m’a offert les volumes en cadeau de mariage (le vrai, de mariage, pas celui du rêve). Il est grand, très sec, le visage anguleux et rasé. Il m’embrasse à la russe, quasiment sur la bouche, sans me connaître mieux, et ça ne va pas sans répulsion de ma part. Puis il se détourne et me monter, sur une colline derrière la ferme, de l’autre côté d’une large vallée, une ville en ruines mais presque scintillante sous le ciel tournant au violent d’un orage proche. Et, à son geste élevé du bras, je devine qu’elle se prolonge, plus loin encore, par d’autres architectures plus récentes. Je remarque qu’il n’a pas d’yeux, simplement deux trous noirs sous les paupières qui, lourdes pourtant, ne joignent pas. Et ce noir est opaque, impénétrable. Pourtant il me regarde, me regarde effectivement : comme je sais qu’il est mort, tout cela ne m’étonne pas trop.

Et quand, à ce moment précis, sous ce regard, je me suis réveillé, c’est à Alain que je pensais, à lui et personne d’autre. Elle, à côté, selon son habitude, dormait sur le côté, me tournant le dos. J’ai eu peur. J’avais peur, sans savoir pourquoi. Je suis allé dans la chambre des gamins, et longtemps les ai regardés eux aussi dormir. Alors, quand Monique m’a téléphoné, le lendemain, c’est tout le rêve qui s’est redessiné, dans cette même peur revenue. C’est là qu’elle me l’a annoncé : enceinte. J’ai pensé annuler ma participation au match, c’est les copains qui ont insisté.

**

Eux trois là-bas et ton son comme le pouce face aux doigts de la main, entre eux et toi des corps dansent dans le noir et lui chanteur, torse nu, à l’extrême bord de scène, tout près de leurs mains tendues, en joue comme toi tout à l’heure tu en as joué, se laisse tripoter : une fille au premier rang déjà moitié grimpée insiste et lui s’écarte, mais se penche sur deux autres auprès une lui pose la main sur le front et il laisse faire, le voilà à genoux sur la rampe et la musique, oubliée : à nous de colmater.

La fille il l’a hissée sur la scène et elle danse, une fille des Antilles, belle et qui se débrouille bien, une fille des lycées comme nous au même âge n’osions pas regarder. Lui chanteur plus ferme alors sur sa séquence, je rattaque un solo. Cette fille qui danse sur la scène c’est une excitation soudaine de toute la salle, au fond il rallume brusquement sur eux la lumière, ils lèvent les bras vers le plafond et ondulent, stroboscope... La fille s’est plantée juste devant le micro, avec un air de grande vedette elle reprend notre riff – pas mal. Doit chantouiller chez elle. Mais pourquoi ça s’éternise, il devrait lui reprendre le micro, une seconde ça va mais pas plus.

Et de deux. Un nabot aux cheveux filasse, le dos de son blouson en toile couvert de badges, et au gros feutre les sigles des grands groupes. Prend en choeur avec la fille puis la repousse, chante tout seul, c’est mauvais : pourquoi laisser faire... Un troisième, c’était à prévoir, ils vont tous y aller. Veut aussi beugler le bout du refrain, et le nabot s’accroche des deux mains au pied du micro, s’y colle. Et la fille s’y met, tire en arrière la tignasse du rouquin ébouriffé. Ah les cons... Le bassiste crie quelque chose au chanteur, pourquoi l’autre ça le fait marrer, il gagne quoi à ne pas intervenir, et moi bloqué les mains dans les cordes, à trois mètres...

Enfin essaye de les faire dégager, mais non ; font bloc... Les trois... Les mains du troisième le serrent au cou, la fille lui tire des deux mains sa tignasse, ça lui fait ouvrir tout grand la bouche au blondinet, mais tous trois d’accord pour occuper le terrain, enserrant la tubulure du micro, dont soudain sort un bruit bizarre, on se regarde avec le sonorisateur, a déjà coupé. Le rouquin rouge brique dans l’étranglement, c’est plus de la plaisanterie, le bassiste et le chanteur les ont pris aux épaules : mon bassiste je le connais, il est comme moi, aime pas ça... Et merde ! d’une seule poussette, d’un coup de pied les a balancés, les trois avec le micro, sur le carrelage, je les vois tomber, un seul paquet brut, d’une hauteur d’épaule et tout à plat...

Tous les samedis soir comme ça, et jamais tu peux prévoir d’où ça partira. Un micro foutu et les gosses, les gosses s’ils chopent du mal... En bas de la scène, là-bas, du grabuge. Ont pris à partie le chanteur et le bassiste, on n’est plus que la batterie et ma guitare pour assurer... Faire que le reste de la salle s’aperçoive de rien. Alors, lui à sa sono, en muet je lui fais signe, des épaules : la pêche sur moi, toute la pêche...

**

Étincelante de sa pluie juste finie, la ville semblait souterraine et son ciel, comme si la nuit en faisait le tour sans oser le noircir, une voûte sur ses rues ; la lune peut-être artificielle à force, s’allumant et s’éteignant à mesure du galop de nuages déchiquetés, de ressembler à une enseigne publicitaire, porte ronde où rien n’aurait pu passer et buvant sa lueur plutôt que la renvoyer.

Sur le boulevard j’ai retrouvé des gens et des gens, repoussés sur le large trottoir qu’ils piétinaient dans les deux sens comme s’il risquait de se soulever sous leurs pas, les réverbères partout attirant la lumière pour traîner les rues trop droites hors de la ville tandis que, dans une cascade de sons bruts où les changements de vitesse se surimposaient au fond continu du roulement des pneus crispés sur le pavé, les trois files de voiture en sens unique fuyaient comme de craindre elles aussi quelque chose, que la rue se fissure derrière elle ; et les platanes qu’elles éclairaient un par un de leur double faisceau jaune illuminaient chaque fois leurs branches d’hiver, nues et grasses, d’une lumière qui paraissait seulement intérieure pour les effrayer encore.

« Tous les hommes c’est la même chose... » avait dit une fille au passage, en me retournant je l’ai vue disparaître, parlant à une autre, et surgir au même endroit pile un type marchant droit comme s’il portait avec lui une clairière en route, je l’ai suivi un moment.

Quand on n’a pas le droit au cinéma on regarde les photos à l’entrée, une galerie carrelée de dalles en mosaïque de noir et blanc comme un échiquier enroulé, trois salles en permanent jour et nuit. Des gens sortirent, avec cet air qu’on prend à la fin du film, l’œil à regarder un peu plus loin que juste devant soi. Je n’y faisais pas attention, je regardais le tréteau annonçant

« La Ville de l’Effroi », où l’ombre d’un monstre dessiné tendait ses griffes sur l’héroïne à la robe déjà déchirée, catastrophe à la carte ça empêche pas les sentiments, et j’ai sursauté lorsqu’on m’a touché l’épaule... C’était Alain :

« C’est la soirée, j’ai dit... Tu sors de là ? »

Non, c’en était un autre qu’il venait d’avaler. « T’as le temps ? » il me demande, et avant que je lui réponde que, depuis cinq mois, je l’avais toujours, on a dû se ranger derrière le tréteau...

« Tout ça c’est comédie et cinéma » a dit celui qui venait en tête. Eux en sortaient bien, de la ville de l’effroi, mais n’avaient pas l’air impressionnés pour autant ; leurs cinq fauteuils silencieux glissèrent devant nous, sur leurs genoux de polios un petit manche quatre directions où ils s’agrippaient des deux mains.

Sapés comme des princes pour leur sortie, sur eux la mode se ressemblait à elle-même un peu plus que sur les autres ; assis chacun sur un accumulateur plus lourd qu’eux, le dernier la tête vissée à plat sur l’épaule et souriant fixement ils s’éloignèrent : on aurait dit que le cinéma lui-même s’en allait voir la vie ordinaire.

On s’est retrouvés à boire un demi, pas loin. On a causé de pas grand-chose, il ne lâchait rien et pourtant je le voyais à sa tête, ça couvait, je savais quoi.

Il a fini par céder :

« Et Monique, tu la revois... »

Je lui ai répondu sans chercher à rien lui cacher, que je l’avais vue parfois, mais que, depuis un mois, pas de nouvelles. « Toi, ça a pas l’air de tellement gazer », j’ai continué.

« Des hauts et des bas », il a répondu, et je me suis marré en pensant que j’avais, moi, dit la même chose à Joël une demi-heure de ça.

« Pourquoi t’arrête pas le boulot, si ça va pas... Prends une semaine de maladie.

— Y a rien de pire que les jours où je bosse pas. Heureusement, qu’il y a encore ça. La vie découpée en petits carrés, t’en fais un, puis un autre ; et au bout de quatre heures, il y a quatre heures de faites. T’as mieux à proposer ? Tu penses à l’heure d’après, tu penses à tenir jusqu’au bout de la journée, tu finis par ne plus penser à rien d’autre et t’ajoutes un jour à un jour, sans voir plus loin. »

On a continué sur ce ton-là, enfin lui a continué. J’ai pigé qu’il carburait vraiment à vide.

« T’as encore de quoi me pieuter, chez toi... Je t’accompagne. Demain je me tire à cinq heures, mon camion à décharger : de ton quartier je serai plus vite rendu... »

Il a refusé. Bon, qu’il fallait pas lui en vouloir, qu’il préférait être tout seul, même si c’était pour pas fermer l’œil. Et aussitôt après : « Ou le contraire, avec l’aide de la science. » Je me suis dit : « Mon pote tu débloques, à fond la caisse. » Et je lui ai proposé de venir, lui plutôt, chez moi ; qu’on écouterait un peu de musique. Il a encore refusé : « Non, je te jure, j’ai besoin d’être tout seul. » Je savais pas s’il frimait pas un petit, d’ainsi jouer la dérive. En moi-même je me disais : « A sa place, tu t’estimerais encore heureux... »

Alain, pour le déconnecter et le brancher sur un terrain plus gai, comme on avait parlé musique, j’ai enchaîné sur Joël et son groupe, disant que lui je venais de le croiser, qu’ils avaient un concert le surlendemain, samedi. Un coin dur, mais que ça semblait bien aller, leurs affaires. Alain :

« Et lui, avec Monique, où c’en est...

— Comment ça, avec Monique ? »

Loupé, de lui changer les idées... Mais du coup, en moi aussi c’était devenu bizarre, comme était bizarre la voix d’Alain. Vrai que Joël je le revoyais pour la première fois, depuis un bon mois. Que de tout ça on n’avait pas causé.

Avec Alain on s’est quittés là-dessus.

**

La matinée va finir ; leur grand coup de collier donné, eux sont en vadrouille, quand toi au contraire décides enfin de t’y mettre pour de bon, pour une fois de plus faire que les apparences soient sauves, une fois de plus te retrancher sous le bouclier de ton rôle : dans ta blouse de dessineux, une fois de plus en produire les gestes attendus.

Sur l’axe principal tu as porté, en trait léger, puisque ne t’intéressent que la fonction et l’encombrement, les cotes d’un engrenage : un pignon conique sur son arbre claveté, finissant en huit sur la gauche, et la roue perpendiculaire qui l’entraîne.

En vue principale, dans le premier quadrant, l’engrenage est rond, en trait plein pour le diamètre extérieur et trait d’axe pour son diamètre nominal. Et le renvoi d’angle n’est ici qu’un trapèze ; un trapèze rayé à l’oblique. Et vue du dessus, le troisième quadrant le trapèze devient une suite de cercles concentriques, tandis que le premier cercle s’est aplati ; et n’est pareille que leur morsure, l’entre-dent des aciers.

Pour chaque arbre le palier, l’encombrement de la cage à roulements. Une butée à rouleaux pour le pignon, et deux bons gros machins à billes pour la roue. Surdimensionnés ; au bout de quatre ans, les bestioles, tu les connais. Même la butée conique. Et qu’aujourd’hui, les décider ainsi, un poil trop gros pour l’effort et la durée de vie demandés, offusque l’heure que tu n’as pas passée dans le catalogue fournisseur et ses abaques. Surdimensionnés, gaffant encore que ça se voie pas trop, le choix au pif.

Si les comprimés c’était ce soir, qu’est-ce que je ferais avant. Un dernier film, oui, peut-être cela : aller voir un dernier film. Et dans le cinéma penser cela : que ce qui, pour chacun des spectateurs dans les fauteuils alentour n’est qu’une fois parmi d’autres, est pour toi...

Non ; ce jeu même, dangereux. Savoir que tu frôles de trop près ces moments où ça t’emmène. Que non, tu ne flancheras pas, au contraire tu tiendras, continueras : un petit carré, puis un autre. Qu’après la pluie le temps sera beau. Ce jeu, inventé pour décaler le risque de l’engrenage, du geste que tu te vois faire sans qu’il ne te soit plus donné d’intervenir. Vivre dans ce sentiment, que, cela que tu fais, tu le fais pour la dernière fois, a suffi jusqu’ici pour te vider suffisamment, et repousser d’une case encore l’accomplissement.

Pourtant c’est joué : j’irai ce soir voir un film. La mécanique déjà a fonctionné, et la case programme déjà convoquée t’a rappelé la nouveauté... Et je penserai que c’est le dernier.

Elle. Deux mois désormais, pas le moindre contact. Depuis la veille de ce jour ; trois mois après que j’étais parti, mon sac à la main ; et deux mois après qu’elle m’a rendu la clé de notre appartement, où j’étais revenu tandis qu’elle emménageait dans ce studio qu’elle s’était trouvé.

Deux mois, deux mois pleins. Le soir, elle m’avait encore téléphoné :

« Demain, si je n’y vais pas, je t’appelle. » Jusqu’au dernier moment elle pouvait renoncer, sans justification ; il suffisait de ne pas s’y présenter. Et même : jusqu’au tout dernier moment.

La pointe du compas appuie sur le calque qui résiste, s’enfonce soudain et en perce toute l’épaisseur, atteint la table de bois. Tu ajustes ton rayon, écarte l’enjambement et trace le parfait arc de cercle, la pointe de graphite bien effilée, précise.

Toute la matinée j’avais attendu. Je l’avais prévenue que je sécherais l’usine. Vers les onze heures j’ai pensé que c’était trop tard. Elle n’avait pas appelé, c’est donc qu’elle y était allée.

Entre l’engrenage et le boîtier, il faut plus d’espace que n’en exigent les strictes conditions d’encombrement. Parce que les dents elles-mêmes baignent dans le fond d’huile et devront en asperger le couvercle pour lubrifier, en ruisselant, chacun des roulements.

Lignes de nomenclature : écrou de vidange, bouchon de remplissage. Joints à lèvres, sur palier rectifié ; serrage normalisé.

Alors, tout ce jour-là, et chaque moment de ce matin, instant après instant, je voulais me faire mal. Me faire du mal, pour être à elle pareil, comme si cela pouvait rattraper quelque chose.

Tout le temps que j’ai pensé l’intervention durer, et après.

Un dernier film, non. La cage à roulements, épaisseur de ton boîtier. La cage, non.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 23 novembre 2010 et dernière modification le 21 janvier 2012

merci aux 775 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page