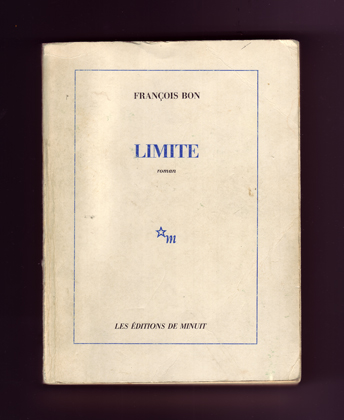

republication numérique commentée de Limite (Minuit, 1985)

– présentation générale du projet

– à propos de ce passage

L’enjeu, pour avancer dans le livre, c’était de pouvoir modifier la règle du jeu narratif à chaque partie, la densifier, en faire elle-même un enjeu de la lecture. Dans la deuxième partie, en donnant à chaque personnage tour à tour un genre de solo. La troisième partie, au moment où le guitariste doit prendre son propre tour, sera tout entière faite d’un seul monologue.

Je me souviens précisément, dans ce qui rythmait la vie des pensionnaires à la Villa Médicis, de ces périodes qui pour moi précédaient ce passage à la partie suivante, l’attente vide, la non-préméditation, le sentiment d’avoir à sauter sans filet, sans matériau prévisible. Puis se faisait le basculement, pas toujours à Rome, plus souvent en prenant un train pour quelques nuits dans une autre ville. Ensuite retour, et c’était avancer le texte jusqu’à son terme.

Non pas quarante pages d’un seul tenant : monologue, ce n’est pas dérive, c’est construire, encore plus construire. Éléments qui fuguent et s’entre-mêlent.

Le premier thème, bizarre de le redécouvrir à vingt-cinq ans de distance : le service militaire obligatoire d’un an (et encore, dans le souvenir récent qu’il durait deux ans, et c’était souvent le cas pour les sursitaires) nous paraissait un monument éternel. Comment le pays pourrait-il passer outre à l’idée d’une armée de conscription ? Je me souviens de tous ces discours sur l’égalité sociale, sur le grand mélange toutes régions toutes catégories sociales. Sauf que ça n’a jamais exactement marché comme ça. On sentait bien le système s’effriter. Mais, quand il a été décidé dix ans plus tard ( ?) de suspendre l’obligation militaire, impossible de prévoir comment ça s’envolerait aux vents de l’oubli si vite, tellement vite. Ça ne rassure pas, quant à ce qui paraît éternel dans la mutation numérique en cours. Pour moi, les « trois jours », ce stage de sélection (ce fut à Blois), avait suffi – certificat médical quant à une ancienne luxation récidivante (elle récidiverait, d’ailleurs), myopie caractérisée, aggravée sur place par trois nuits à s’abreuver de café et s’empêcher de dormir, après c’était une loterie : période où selon leurs budgets et les fluctuations de leurs contingents ils viraient massivement les intellos à cheveux un peu longs, ou au contraire les accaparaient, j’ai eu de la chance. Mais nous étions pétris de tous ces récits de proches, du temps gaspillé, l’alcool et les trains, des survivances d’un ordre mutilant, et combien de copains qui faisaient le choix de la psychiatrie plus ou moins simulée. Est-ce encore lisible à distance, ce qui pour nous, entre nos dix-neuf et nos vingt-cinq ans, représentait un tel gaspillage ? Est-ce que ça peut encore intéresser quelqu’un, une incursion dans une réalité aussi massive, mais balayée de façon aussi rapide et radicale ?

Parmi les autres thèmes, un fil plus discret, dont je ne me souvenais pas qu’il ait eu sa place dans le livre, et à teneur plus nettement autobiographique : Yves, le chômeur, a rêvé de musique mais ne s’y est pas illustré. Il reste à côté. Il triture probablement les instruments seul, et maladroitement, et une fois il y a rencontre – et ces moments assis par terre, à écouter les autres. J’ai toujours rêvé de musique, j’y ai toujours été maladroit. Il me semble que maintenant j’arrive à une certaine paix avec ce manque, via les lectures avec musiciens, et qu’ils me considèrent alors comme un égal. N’empêche, si le binôme avec Pifarély fonctionne si bien, je suis sûr que c’est pour ma propre illusion intérieure que c’est moi qui en joue, de son violon, tandis qu’on est côte à côte.

J’assume ce massif récit de quarante pages d’un seul tenant. J’y lis en creux la préparation déjà nettement identifiée du futur livre sur les Rolling Stones (il ne s’en faut que de dix-sept ans) : j’avais déjà dû compiler deux ou trois biographies, même si le livre décisif de Bill Wyman ne paraîtrait qu’au terme de cette année. Je me focalise déjà sur la gestation, l’apprentissage, il y en a des traces pour le batteur et le chanteur – d’ailleurs, dès avant Limite, j’ai une première rédaction de ce qui sera le début de Rolling Stones, une biographie. Et souvent, le soir, avec l’ami graveur Jacques Muron, nous ébauchons un vague duo blues-rock à deux guitares électriques.

Dans les thèmes qui viennent s’entrecroiser à la fin, une scène réelle, arbitrairement notée au vif dans une rue de Marseille. Je crois même que c’est cette scène, le jeune type pris de vertige attrapé par des passants qui le prennent pour un voleur – qu’il n’est pas–, ou un drogué – qu’il est probablement, et son sauvetage par deux emblématiques prostituées, cela faisait partie du quotidien de cette ville joyeuse, violente, exacerbée, dans les mois que j’y ai passés, avant le départ pour Rome. Si cette scène avait été pour moi l’intuition du personnage, et du personnage tout le livre, et que c’était le bon endroit pour faire surgir cette scène de départ, est-ce que cela m’autorisait la stricte contrainte de réel, représenter la scène telle que vue ? En tout cas, elle clôt le récit.

Et, dans les pages qui précèdent, le chemin du même personnage, Yves le chômeur, vers la drogue. La façon dont se propage l’héroïne, on ne manquait pas de matériau d’observation. La cuiller et la seringue : rien d’exceptionnel. Je me souviens d’avoir lu les premiers articles sur le Sida ce printemps 1985, à Rome donc. On voyait ça loin de nous. On ne savait pas encore le visage des morts (je n’avais d’ailleurs pas encore lu Koltès, mais déjà croisé Hervé Guibert en 1982, avec Michel Foucault, et souvenir de son visage une dernière fois vu en 1990, justement à la Villa Médicis). Le Sida et la drogue se confondraient bientôt dans leur propagation : étrange de relire ces pages de juste avant.

troisième partie

Et la scène, lorsque sur le son du groupe tu déferles, dans la paralysie où tu es de rien arrêter, rien érailler dans le ballant de votre lancée, te semble une plaque d’un seul bloc, le dessus de basalte d’un bloc gigantesque et massif, prêt au basculement.

Semble agrandie, sans plus de bord, rectangle taillé au sommet d’un roc émergeant de la nuit où vous musicos êtes rivés, soudés par cet ensemble pour chacun total d’un geste qu’il ne vous est plus donné d’interrompre. Jouer c’est obéir. Vous, minuscules soudain dans l’énormité de puissance au-delà de vous déployée, monde noir par votre son peuplé, qui vous déborde, un monde entier – villes et gens, rues et marchés, immeubles. Sur votre plancher creux, qui tremble, oui le sentiment que le moindre glissement de votre part serait l’arrêt, la rupture de ce pan solide qui vous porte, et que seule retient encore la lancée du rythme. Ce sentiment, que le temps de la scène en chacun de ses instants ne se recommence pas, est joué fatalement, sans recours : ce sentiment, un vertige. Se creuse devant toi où tu vas un tourbillon, une spirale, l’image soudain condensée de ta vie dans sa grimpée de naissance à mort, quand la vie elle-même sans cesse s’efforce à gommer toute mémoire de cette pente sans issue et t’enclôt dans la répétition de ses moments. Je ne pourrais vivre sans la scène. Ce débord, justement, de la répétition : jour après jour ce volcan des sons patiemment mis en place, jusqu’à cette arène où enfin à eux-mêmes tu les livres, dans la fragilité infinie de leur matière sous le surplomb écrasant du temps, abandonnés aux lois incarnées par ce juge pour toi seul convoqué : ton public assemblé, ces gens à qui pourtant elles sont plus qu’à toi extérieures puisque seul tu as accepté l’obéisance, et, quant à la scène, d’y monter. Que ce bousculement, tout prêt sous tes pieds, tu te soumets toi à sa menace et seul tu la ressens, équilibre prêt à rompre quand seulement vous retient avant le gouffre cette transe en avant du rythme.

Et parce que l’exigence de cela, le à-tout-va de ce risque, t’a porté à la surface de ton corps, de ton histoire propre comme lieu obligé, pourtant si particulier, encore personnel, du débord qui les prendra eux, c’est le monde tout entier, celui qu’avec eux tu partages, qui soudain à chaque moment, partout, d’un bloc se montre à toi comme aussi cette persistante menace d’un dalle en limite de rupture, vous supportant encore cependant dans l’abîme où elle tombe, prête à vous y renverser, acceptant de s’y perdre entière avec vous si l’un quelconque des autres, toutes autres, prononçait par une faute cet arrêt, infléchissait le basculement qui vous lie.

« Cette chanson est dédiée à Keith Richards. »

Lequel en a rien à secouer, en entendra jamais causer, ça fait rien.

« Pour Keith Richards et quelques autres, qui sont restés en exil... En exil place publique... »

Je n’ai jamais travaillé, ce qui s’appelle travailler. Quand il m’a fallu de l’argent, chaque fois j’en ai trouvé. Au noir, des papiers peintes, du déménagement, du trafic. Pendant pas mal de mois, un job super : fournir et nourrir les souris blanches des labos de l’hosto, grâce à Monique, qu’elles soient belles, luisantes et vives, aiment vivre. M’y attachais, aux bestioles, en portais dans mes manches, dans mon col. Mon matériel, guitare ampli, personne ne m’a aidé. Mais travailler non, je saurais pas. Et quoi, ce vertige ici, m’en déprendre ? Un pas est franchi, un écran traversé où se renier n’est plus possible. Une recherche à vif qui te projette hors de toi, t’interdisant le repli, la peau neutre et les gestes d’une fonction. Et quand j’essaye, désormais, dans les moments de vache maigre, je ne tiens plus : ça compresse, l’angoisse se met dedans et serre, j’explose. Aux franges pour toujours. Tu comptes sur des miracles, tu vis de rien, s’il faut tu revends tes trois trucs qui ne te sont pas nécessaires. Tu tiens et tu passes, sans, après, trop te souvenir comment – ou l’inversion jour inversion nuit, déambulations de nuit dans la ville vide, ou ces heures d’aube qui te retrouvent planté derrière ton instrument sans ampli, juste pour les combinaisons de notes, et le sommeil lourd qui te vient au matin quand eux ils commencent à revivre, et que tu t’effondres jusqu’à ce qu’ils en aient fini, te réoffrent les rues comme des saignées dans la terre. Que le sentiment peut-être de t’user un peu vite, d’avoir trop brûlé de toi pour sauver l’essentiel, enfin d’avoir chaque fois à plus peiner pour retrouver en toi cette force première, lorsque à nouveau tu la requiers. Endurci, c’est toujours desséché un peu plus. De la peine à laisser te reconquérir cette fraîcheur qui, dans le pur moment de la musique, est cela même qui t’y a mené, lors même que tu ne savais rien, le seul effort de passer tes accords les engraissant de bien plus, où le retard même et le crachement ajoutaient. Cela, que la technique t’enlève, trouve équivalent dans la vie complète.

Maintenant c’est presque facile, trop. On ne roule pas sur l’or, non. Encore le camion à rembourser, et le matos c’est un abîme : salles plus grandes, à combler de plus de son, d’un son surtout de plus d’exigence, plus net et puissant, fiable, un son accru pour le projeter plus loin, dans ces zones encore sombres où la technique ne te sert plus de rien, où l’épreuve encore est à nu. Mais n mange, maintenant, mais on peut s’offrir l’écoute de la musique des autres.. De quoi sinon j’aurais besoin. Jamais eu de maison, depuis, si longtemps, celle quittée des parents. Parce que, longtemps, même la pire chambre, le moindre loyer, trop encore. Chez les uns, les autres, gens de rencontre, anciens qu’on retrouve. Un canapé, un matelas dans un coin – dans la journée ils s’en vont bosser, tu t’installes dans la cuisine parce que ça sonne toujours un peu mieux, les murs laqués, le carrelage, et qu’au moins on est chez quelqu’un avec le droit d’y être. Assis sur la table, les pieds sur une chaise, et tu pars dans la guitare : oui, apprendre, apprendre. « Mais, Joël, pourquoi tu ne cherches rien, tu ne passeras pas ta vie comme ça, la musiquette... Tu devras bien te fixer. » Alors je m’en allais. Sans savoir trop si leur souci c’était vraiment que j’aie vie raisonnable, ou que je posais les fesses sur leur table de cuisine.

C’est ingrat, apprendre. Rude. Une montagne à tenter chaque jour de soulever, des automatismes à rentrer, et être à la fois capable à chaque instant de les briser. Tu viens voir les copains d’autres groupes, qui savent ce travail, ce temps sut tes cordes, qui longtemps n’aboutit sur rien. « Vous êtes musicien, alors jouez... – Ben euh... » Et pourtant tu l’es, musicien, depuis le premier jour, depuis avant l’instrument. Tu ne sors rien, ce que tu montres ne tient pas : alambiqué, fragile. Avec eux tu chantes un vieux truc, puis tu te mets dans un coin, t’écoutes et tu t’en vas. Tu persistes, dans ce qui semble à tous une impasse. D’abord parce que tu n’as pas choisi, rien choisi et que tu sais là, au fond, comme la porte étroite d’une cave, au profond, dans cela même qui te bloque, la balance d’un rythme, l’écorchure d’un chant qui n’est qu’à toi, pour un petit rien mais recelant tout l’accomplissement de la retrouvaille attendue, de cela d’ancien qui fut avec l’enfance délavé – dans l’impasse tu persistes.

Et de maison sûr tu en oublies le goût, l’envie même de cette coquille où tu serais bien parce que les heures sont calmes et qu’on ne t’en demande pas le compte. Temps complice, tu supposes, où rien ne t’examine, où, comme les choses qui t’entourent, tu es en paix parce que les bruits te sont connus, n’importe où dans un chez-toi. Maintenant encore, j’habite le garage. Au petit matin, qu’on a fini de travailler, les autres rentrent chez eux, moi je m’endors là. Je me réveille les instruments sous la main. Mon café au bistrot d’en face à l’heure des plats du jour, dans le bruit du flipper et l’odeur des frites, puisqu’ils en sont au bifteck-frites (je n’aime pas la viande, les viandes) puis je reviens, ouvre sans même y penser l’étui noir et usé aux courbes rondes avec le nom de la marque Gibson en empreinte. Eux trois triment encore, lui batteur dans une agence de pub, à mi-temps ; le bassiste en équipe avec notre sonorisateur pour l’éclairage et la régie de spectacles de variétés en tournée, par charrettes ; et notre vedette de chanteur, rien qui le retienne, change de galère comme de tee-shirt, il a tout fait : un temps disquaire, et je revendais ce qu’il sortait. Ça a vite senti le brûlé, il est passé à un magasin de vente de lunettes, leur casait une paire de lunette de soleils en plus pour chaque achat, efficace, là ils l’aimaient bien : faut dire que lui il sait porter ces machins-là. Lui faut des sous, le monsieur. Des fringues, des amis bien, soirées et vacances, sa bagnole. N’empêche, mordu comme les autres, et à la nuit qui tombe on se retrouve tous quatre à notre table dans le bistrot d’en face, bière sandwich et on on attaque.

On a commencé avec rien. Des gars sont venus, repartis. Au départ la bande du bahut : Joly comme batteur maintenant mon beau-frère, et Alain, celui qui le premier me montra un manche et ce qu’on en sort. Puis ont tous deux cessé de pratiquer. Pourtant sur eux j’étais en retard : pour ma frangine, avant mari et enfant, c’était Joly l’artiste et non pas moi. Comme s’ils avaient alors accompli ce qui à quoi moi je ne parvenais pas, et dont je continuais à rêver. On jouait pour nous, c’est alors qu’on a loué le garage, qu’on l’a insonorisé avec des boîtes à oeufs : commode, grand, et personne dans les parages pour te demander de baisser le volume. Je tenais la rythmique, avec ma première électrique, une japonaise, flambant neuve de toute sa pacotille à deux balles. Des pompes et des pompes. Comme ça je me suis formé, à en saigner. Un accord qui tombe juste, ça va : alors tiens-le huit minutes. Aujourd’hui encore c’est le rythme qui reste premier, l’attaque, le branle, la balance. Un solo que je prends, c’est le même rythme seulement déplacé, une autre salle du château musique, dans une torsion de la mélodie où soudain elle se charge d’un corps plus grand qu’elle et qui l’emmène où elle ne voudrait pas aller. Je ne suis pas un grand guitariste mais cela, oui je l’ai compris et j’assure. Par cela passe la transe. Grand comme un timbre-poste de mélodie ou d’harmonie, et si tu creuses assez profond, l’eau du rythme embarque tout. La basse même, dans le groupe, est plus soliste que je ne le suis, chante plus, dans ses cages sous le son, ses constructions sous la cadence. Le chanteur, je l’ai rencontré comme on fait chaque rencontre décisive : un hasard tel, à tel point de circonstances le concours, qu’après coup il en paraît obligé, conduit. Du jour au lendemain on se voit tous les soirs. Les autres ont traîné de la semelle, et quand j’ai dit :

« Maintenant on bosse pour de vrai... » c’était rompre.

« C’est lui ou nous », ils m’ont déclaré. « C’est lui », j’ai répondu, tout imbuvable qu’il était, ce mec, dans la vie. Alain a préféré le dessin industriel, et le batteur épouser ma frangine. Le bassiste qu’on avait alors a ramené un de ses copains : de bassiste on en a changé, mais le copain batteur est resté – le groupe était devenu un groupe.

Et quand, des mois plus tard, le son est venu, tout d’un coup plus gros, avec quelque chose qu’on savait enfin être le son d’un groupe et non plu nos quatre instruments mis ensemble, que nous n’avions plus à implorer pour trouver des endroits où jouer, pouvions nous passer même de ces bouche-trous, animations de soirées où personne ne te regarde, remplacements de baluches, choses qui ne sont pas ta musique mais où c’est elle-même qui t’apporte ce qu’elle demande pour alimenter la casse commune : service militaire, convoqué aux trois jours, le fameux guitariste. On n’y coupe pas, nous les gars. Ils disent qu’un jour ce sera fini, en attendant bonjour l’armée, et dans ta vie un blanc d’un an, fais avec.

« Rue de la vie c’est toujours en sens unique, regarde devant pousse ton voisin, regarde devant et touche à rien, tant pis si ça te dépote en exil, exil place publique... »

On revient du bistrot et on se branche, on s’installe, moi je lance. Rituel, toujours sur un morceau qui n’est pas nôtre, une rengaine à succès, un truc qu’on aime bien de l’âge d’or. Et puis un moment tu es prêt. Parce que, dans la journée, jouant, tu es tombé sur un point dur ou résistant, une articulation où la main se tord et dont tu t’es saisi, où tu t’es enferré, t’y enfermant des heures – à moins, plus rarement, d’une structure apparue tout entière au réveil, ou en rêvant (je rêve beaucoup de musiques, que je ne rejoindrai jamais), dans ton mental suspendue, cristalline, et d’emblée tu sais qu’un seul son, une seule figure y correspond qu’alors tu attends, tu cherches. Ou parfois trois accords tout bêtes et qu’on connaît déjà, la traversée d’un mineur, et un rythme s’y imprime comme marteler un cuivre, trouve de lui-même comment en toi ça s’accorde, le grain qui ne tient qu’à ton état ce jour-là, les paroles entendues, le ciel entrevu, ou ce rêve dont on se souvient mal : cet instant de la pâte qui malgré la tension résiste à la maîtrise, encore incapable de danse et là ce soir tu le lances dans le local, en inaugure la répétition.

Ainsi ce que tu apportes aux autres, ce presque rien : aussi petit que possible le bout d’os rythmique, et c’est l’événement commun qui seul le déploiera ou pas.

Un germe tu lances, où chacun du groupe alors s’insère. Lui chanteur tout d’abord avec ses mains, une percussion, une danse, une ficelle parfois (il aime jouer dans l’air avec des élastiques, des ficelles de couleur, il dit que c’est comme ça qu’il trouve) – la voix c’est plus tard, et encore plus tard ce qu’elle raconte. On cherche ensemble – et si ce germe aucun de nous ne le propose, on cherchera quand même, en laissant faire le son, le jeu : parfois il faut longtemps. Ainsi chaque soir, avant que les samedis dimanches on reprenne en vrac ce qui est notre répertoire. Un germe ça met des heures ou des jours à mûrir, ou alors surgit d’un coup, nous entraînant parfois la pleine nuit sans dévier, on le tient, on saura le rejoindre. Une pause, un sandwich, un demi, ou une défonce sur un de ces vieux rocks qu’on connaît par coeur et je relance l’os, la pâte, la torsion. On enregistre quelques prises. Choses venues de la nuit et qui y retournent aussitôt. Choses que le lendemain parfois nous-mêmes ne comprenons pas, resserrées dans leur économie et ne tolérant plus de nous y introduire. Et d’autres au contraire qui te collent à la peau, qu’à la séance suivante tu remets sur la table. Enfin qui peu à peu existent : où chacun a sa partie, toujours différente et pourtant note à note construire, la partie trouvée de l’obéissance.

Quelquefois ça me vient ensemble, ce germe et la chanson, son idée : « Ça s’appelle Rien à perdre... » Mais une chanson c’est chaque fois un mystère, qui vient par dessus ta musique, la bouscule et la prend, sans reste. Mais l’élève, en la donnant. D’abord un format, un théâtre à soi suffisant, dont tu bâtis celui plus grand de la scène. Un format dont l’arbitraire même, en laissant tout ce que pour toi musique signifie condenser dans l’aridité d’un temps et ses limites, rassemble l’élévation pure et simple d’une tragédie complète : non t’en couronner, mais faire de l’obstacle appui d’un accès plus vaste à toi-même. Chemin aride par la facilité même du chant, ce qui s’y trimballe de commun (les mots, pour commencer), d’ordinaire. Et pourquoi tes chansons à toi vaudraient mieux que ce déferlement mièvre dont on vous bat les oreilles dans le moindre lieu public ? Dans un même donné du format, de la forme non noble et rabâchée, insister pourtant, et sauter.

Une chanson d’où ça vient t’en sais rien. De cette obéissance, dont tu te fais le médium. Elles flottaient alentour, sans doutes, prêtes, ou portées par ce déferlement même du bruit général, ce qui de toujours fit chanter, et permit à certaines de durer – force de la tradition dans le rempart de ses arbitraires, pratiques non pures (la danse, le rituel, la guerre, l’obéissance) qui ne se fondent pas par ta musique, lui demeurent étrangères et sans contact, mais dont parfois tu sens que cela se retourne comme un gant lorsque sans rien concéder tu atteins sa totale acceptation. « Juste flottant alentour », tu aimais dire ça, un temps. N’exigeant que d’entrer en ses porches sombres, la chanson dont tu dois te saisir par force (cela se débat et résiste, tu as parfois ces souvenirs d’enfant à courir une oie ou ces poules méchantes, par jeu, cet ébouriffement d’odeur et la crainte – les gamins d’aujourd’hui ne sauront pas), et en porter le corps fragile dans l’instant qui la requiert, en faire sa passagère. Cela de simple et léger à la fois dont tu dois te faire l’antenne – recevoir puis émettre, rien garder, juste amplifie. L’air du temps, mais ses tendons et griffes aussi, et mauvaises odeur avec, sans rien perdre, pour toi qui ne te satisfais pas de ce temps. Tant de choses ainsi. Dans cette bulle épaisse qui s’est lentement développée depuis votre germe de rythme et de son, en lui : un climat, et tout un monde parfois (le mot lointain, dans tout un monde lointain), et c’est en cinq minutes que viennent les mots que tu as des semaines attendus en vain, que tu as attendus pour rien, en cinq minutes ils sont là.

« Tu n’as pas choisi ta vie, relève-toi réagis, même si tu te sens mal, même si tu ne sens plus où on te fait mal, relève-toi encore une fois et va, tant si on te largue en exil, en exil place publique... »

Comme s’il fallait, pour ne pas tricher, ce presque rien de ce qui est dit, presque transparence de mots évidés que la voix en aboyant emplit, eux qu’en face ça les prenne, aux tripes et pas via la comprenette. Et lui chanteur devient le barde de ce pays depuis son atmosphère reconstruit jusqu’à sa terre : chanter c’est se charger des hardes de ce temps que tu imposes. Lui chanteur sur scène parler lui suffirait, voix enveloppe que vos sons viennent gonfler et grossir, porter, son travail commence lorsque de la musique tout est en place, bâtiments, ciels et souterrains, qu’alors ce presque rien des mots utilisés, du récit entrepris, descend d’un bloc et tombe juste.

« En exil, exil place publique... » On reprend en choeur avec lui qui passe à la tierce, nous deux la basse sur le deuxième micro.

Service militaire obligatoire. À la gare de Metz un camion nous attendait, on est montés une trentaine, à se regarder comme ça, repérant dans ces fringues et ces têtes de tous les jours ce que ça donnerait sous l’uniforme, et lesquels étaient éventuellement de ton monde. On s’est tassés sans rien dire, ça brinquebalait sec, on sortait du train de nuit et il faisait nuit encore, plus le froid. Le chauffeur, en remontant sur nous (assis dans l’axe, quatre rangs) nous avait balancé des vannes qui n’en avaient fait rire aucun : « Ben les gars faites pas cette tête-là, vous allez voir, la vie commence, la fête... »

Elle commençait par la tondeuse, leur fête. Un appelé, dont je me rappelle qu’il nous disait fièrement être boucher de son métier. De gros paquets de cheveux tombaient, qu’il ne ramassait pas, écartait du pied avant de passer au suivant : un tas coloré bizarrement, où les couleurs s’effaçaient, même avec des éclats jaunes des éclats noirs, une allure de chien bâtard. C’est pas que j’avais les cheveux longs : ce que ça voulait montrer, à l’époque, désormais on le porte nous en pleine figure – alors autant que rien ne gêne autour. Mais les tifs : pas du peigné tranquille, un groupe rock, t’as pas le droit, alors le boucher il ne m’a pas loupé – revanche des faibles. À chaque fin de bande avec le fer il mordait, laissant des raies rouges dans la peau à nu, gloussant : « Ça repoussera, petit pote, ça repoussera... » et le reste de la boule hérissé ras... « T’as l’air encore plus punk qu’avant... » Don’t mind the bollocks, j’ai hurlé en dedans : t’y connais quoi, toi, dans le punk ?

« Suffit », j’ai répondu. J’avais encore ma boucle d’oreille : « Tu ferais mieux de l’enlever, m’a dit l’apprenti boucher, c’est pas bien vu ici et je dis pas ça pour t’embêter. » J’ai pensé aussi que ça valait mieux : je la remettais dans le train, le vendredi soir, un peu plus tard, quand une fois toutes les trois semaines on revenait – dans les toilettes au bout du wagon, décapelant leur uniforme et le bouchonnant dans le sac, reprenant les fringues de la vie civile, sauf le crâne coupé ras, aux bandes de tonte visibles. Les classes, ils appellent ça. Réveils grand matin, trimbalages d’hiver sur autoroute dans brouillard grand ouvert. Manoeuvres avec des armes sans cartouches au métal gelé, et sur toi le paquetage inutile mais normalisé, pas loin de quarante kilos lourds comme des cailloux, un casque dont jamais tu n’aurais supposé avoir l’impression de soulever une voiture avec la tête et ce qu’on apprend : marcher. Ce qu’on t’apprend le mieux, marcher. Et ce qui leur donne le moins de peine à inventer comme exercice. Alors ils en rajoutent, charger, épauler, viser, descendre barda, reprendre barda, saluer, attendre.

Un sergent qui surveille le sérieux du geste, parce qu’au moindre fléchissement, pompes et arrêts. Des heures au garde-à-vous devant ces minables qui se branlent la nuit sur leur grade de capitaine ou colonel, grande affaire de leur minuscule vie – penser comme ça doit être gai pour femme et enfants ces gens-là, garde-à-vous en arrivant, en partant, en revenant, tout le temps. Je n’y suis pas encore arrivé, à faire ça correct, dedans moi ça résistait, ça coinçait. Quand ils sont trois en face à hurler qu’on est des minables, des mous, des cerveaux ralentis ou pourris, qu’ils sont là trois en face à hurler, bras tendu sur toi, les yeux moitié ressortis, t’assénant s’ils peuvent coup de la main sur la nuque, mais impuissants finalement. Trois cents types amorphes mais qui endurent, contre eux tu ne peux rien. Jusqu’à la leçon du supérieur qui veut s’y prendre plus intelligemment que ses sous-fifres, prend ça d’abord à l’ironie : « Alors, on se croit encore des messieurs... » avant le prône d’un quart d’heure, avec le coup de la compréhension et de l’amitié, comme si être ici c’était notre choix : l’infanterie d’aujourd’hui, ce qu’il appelait sa plasticité, pour des actions en souplesse, sa rusticité il disait, comme un élément important dans leurs guerres et l’occupation des villes – nous n’avions pas de guerre à faire ni de ville à prendre –, de là s’envolant vers l’estime de soi, alors on n’était jamais plus loin du nouvel : « Exécution ! » qui devait nous remettre dans le bon chemin, mais le mot nous on l’entendait autrement : pas présentable, son régiment, encore plus jobard qu’avant, résistance passive, et chacun juste la posture assez de traviole pour ne pas être punissable, mais fiche en l’air toute tentative de groupe, un léger imparfait suffisait, longtemps qu’on l’avait compris, rien à tirer des trois cents gars muets, ne se regardant même pas et ne mesurant la commune indifférence qu’aux regards du lieutenant devant, qui avait perdu les ficelles aimables de son discours : « Ah, vous voulez jouer... » Des heures. Dans l’éternelle cour blanche de la caserne aux vents de Lorraine, ses bâtiments en jaune et blanc, sur un bitume qui semblait refléter le ciel, et l’esplanade qui s’en courbait de révolte, l’Allemagne pas loin où ils étaient capables d’envoyer les gars pour dix mois s’ils étaient ici repérés comme meneurs, des heures. Enfin le « Rompez... » et le vendredi la ruée.

Précaution prise : le dernier train express, gare de Metz, démarre juste à l’heure où le camion entre dans la cour de la gare. Pas mélanger les voyageurs qui payent à ceux qui les défendent. Deux heures à perdre, bon pour les marchands de bière, certains sont déjà bien frais quand le train part. « Permission », ça dit tout. Des conférences ils nous en faisaient chaque lundi, et obligatoires : « Si l’usage des drogues proprement dites est rarement observé dans la collectivité militaire, il n’en est pas de même de l’alcool. La pression sociale s’exerce dans les armées comme partout en France pour contribuer à l’installation de l’habitude de boire. Aucune catégorie de miliaires n’est épargnée. Le commandement constate dans de nombreux cas les conséquences individuelles défavorables de l’alcoolisme... » Tu parles. Un an après tu n’y penses même plus, à tout ce que tu as bibiné, simplement pour tenir. Train réservé aux militaires, un vieux machin de troisième classe réformé vingt ans plus tôt de l’usage civil mais enfin il roule, arrêt Toul et Épernay (ou Vitry-le-François et Épernay : ça n’a jamais été mon pays ces coin-là), on arrive à Paris dans la nuit et on s’embarque dans le métro en horde courante et pressée (surtout les Bretons, non parce qu’ils soient bretons, mais parce qu’ils ont une chance sur trois d’attraper leur correspondance au lieu de rester dormir sur les bancs de la gare), on traîne les copains qui n’ont pas de repère et ne s’y feront jamais, à vingt-trois heure cinquante on est dans un de ces trains de nuit qui s’arrêtent dans toutes les gares, auxquelles on y raccroche des wagons, marche avant, marche arrière tandis que viennent s’aboucher les chariots jaunes des Postes, heureux quand tu ne retrouves pas par terre dans le couloir, d’autres bidasses occupant, portières bloquées, tout un compartiment à eux deux. Chez toi au petit matin parce que tu habites une ville : d’autres ont encore la Micheline pour le chef-lieu de canton, ou prolongent en stop. Moi le samedi j’étais frais, en commutant l’ampli. Tes doigts que tu ne reconnais pas, raides et lents, qui savent encore leur tâche mais ne tirent du manche qu’un son froid, comme ces disques de leçons enregistrées. Puis les autres entre temps ont creusé leur écart, tu as peur – et s’ils ne t’acceptaient plus ? Tu comprends comment tout cela, pour toi, compte plus que tout le reste. Après tu as le droit de revenir chaque semaine alors tant pis la fatigue, tant pis ne plus dormir – sans que tu saches si la caserne te l’accorde par économie, ne pas avoir à te nourrir, ou parce que les sergents et capitaines ont trop a faire le dimanche, entre télé et beaux-parents comme les français (très) moyens qu’ils sont, mais tu doutes que ce soit, selon l’expression des conférences du lundi, par « humanisation du devoir ». Tu traverses ainsi tant de fois par mois la France dans les deux sens, pour te retrouver le lundi matin en sortie de cette ville dont tu n’auras jamais connu que la gare et la traversée en camion à ridelles, au garde-à-vous mou, chacun juste irréprochable mais bien décidé à n’y pas mieux parvenir, l’ensemble avachi des trois cents et devant vous les trois types comme habituellement beuglant, par moins dix et dans le vent : « Des pédés des enculés vous avez quoi dans la culotte ça durera le temps qu’il faudra. » Et c’était décembre et c’était la nuit, la cour sous quatre lampadaires jaunes, et quelquefois aussi la neige : « On n’est pas pressé, on vous attendra, les ramollis du samedi ah vous ferez moins les fiers... »

Et les classes ont fini, sans jamais tirer un coup de fusil. La chambrée. Le lundi soir passe vie : au lit à sept heures et demie avec trois nuits de retard, une alerte ne te ferait pas remuer, tu vas au lendemain comme une masse. Du mardi au jeudi, restent trois nuits. Transistors et fumée, les cigarettes (des « Troupes ») , qu’ils allument l’une sur l’autre, quand tu n’as plus que cela, tes lèvres et ton clope, pour affirmer un visage, sous la tête sans cheveux et portant la tenue obligée, et y arrimer toute ta contenance : puisque aussi c’est tout ce qui te reste du dehors. Les voix d, e femmes dans la radio, ces annonces d’aéroport entre les chansons et eux qui se croient obligés à des « Va baiser, salope » qui les identifient aux trois beuglants du matin. Toi dans le nombre tu t’es fais amis avec deux trois qui, comme toi, se murent d’indifférence : « Des boeufs », tu dis, parlant des autres. Ceux dont tu ne te mêles pas des histoires, parce que tu ne demandes rien à personne, juste qu’on te fiche la paix, mais cela suffit à ce qu’ils te prennent comme tête de turc, cela seulement et ça suffit pour leur renvoyer à la figure l’avilissement qu’ils se cachent, alors c’est à toi qu’ils le font payer. Ton plumard démonté ou vis enlevées, ça s’écroule, c’est toi qui écopes. Des boeufs. Tu arrondis les angles, on veut t’initier : « Parie cent balles que je fiche mes couilles sur la tête à Untel... » Ambiance armée française garantie, t’envoies chier, alors on te cherche des crosses et tu changes de piaule avant que ça dégénère. Tu trouves des gars plus calmes, un autre box avec encore la radio et encore la fumée, mais où tout ce qu’on te demande c’est à quoi tu joues, aux cartes. Un petit coq d’aspirant survient, un engagé, qui te menace du mitard parce que tu as déménagé sans autorisation. Retenue sur ta solde, pourtant déjà toute mangée par les suppléments de train au quart de place, tu avales. Celui qui avait cru bon de ceindre son polochon de sa gourmette, un soir de bataille : un autre une dent brisée, et tous ces types en rond, dans leur pyjama modèle réglementaire, un visage de gosse dans un grand corps d’adulte, devant le sang sur le lino – seulement, cette fois-là, permission de week-end retirée à tout le dortoir, toi donc avec eux. Et ces odeurs mêlées de Javel et de cuisine, le matin quand tu descends, ou les amours des gradés et de leurs protégés, tout cela qui fleure bon l’armée mais te reste dans la tête et y pèse, le samedi après-midi, gourd de ta première nuit sans sommeil, en attaquant vos chansons.

« T’es dans le troupeau depuis le berceau, on t’y accueille jusqu’au cercueil, paye tes impôts fais des minots, tourne en rond pose pas de questions, tant pis si on t’a mis en exil, en exil place publique... »

J’avais demandé la musique, prêt au bugle et au clairon, à la grosse caisse s’il fallait. Pas eu bien sûr. Aux « trois jours », la sélection région par région, ta vie ils en reconstituent forcément un bon bout, loisirs et accidents, ton métier ton adresse et comment tu payes ton loyer ça suffit à te caser sur leur échelle de la sagesse, alors on t’insémine : un de la banlieue pour trois des villages, un nom pas français depuis des générations pour cinq Dupont. Tu t’aperçois tu nombre de gars qui ne savent pas lire écrire tu n’y crois pas. Des conférences sur l’engagement, la coloniale et les beautés du sable chaud, on t’en colle trois le premier mois, les plus excités partent aux commandos, ce sera d’autant plus calme pour ceux qui restent et tant mieux pour leurs primes. Et la première quinzaine, ceux qui réagissaient trop forts, mis en semi-disciplinaire : une broutille, et l’Allemagne le surlendemain, bromure de l’obéissance régulée. Dire que j’avais le moral...

Alors on a été convoqué aux vaccinations, et l’engrenage s’est mis à tourné. On m’aurait raconté la suite, ce que c’était et comment ça se passerait, on m’aurait dit ce que j’y laisserais...

1 570 295, je me rappelle des chiffres, affichés en gros (j’ai toujours eu la mémoire des chiffres plus que celle des visages : c’est à cause de la musique ?), ceux de l’année précédente, non pas les vaccins, mais les injections vaccinales, nuance. Et 2 171 483 les journées d’hospitalisation, rien que pour l’armée, dans tout le pays. Pourquoi je m’en souviens : parce que je les faisais jouer au Loto, par l’infirmier, ça le mettait dans mes papiers et j’avais besoin d’aide. Deux mois ça a duré, la plaisanterie, avant le bulletin fabuleux : réformé... Sur une quantité pareille de vaccins, appliqués sans distinction aux deux cent quatre vingt dix mille recrues de l’armée de conscription, paraît qu’on ne se trompait que pour cinq ou six, négligeable donc. Seulement, quand ça tombe sur toi... Crise de tétanie, quatre jours durant, à trembler et suer sur un lit dur. On t’isole. Ils ne savaient pas ce que j’avais, croyaient que je simulais, traitement radical : on t’isole, on te met dans un lit à sangle. Tu t’en remets, tu as tellement dégusté, tu te dis qu’on va s’excuser, te laisser récupérer, peut-être dans tes foyers : compte là-dessus. Tu t’étonnes : une erreur dans les doses, et ce que tu as enduré, ça mérite compensation, au moins une super-perme de huit jours – négatif. Tu demandes ton dossier médical, c’est un droit. Et toi tu veux comprendre. Tu l’ouvres : rien. « Refroidissement dû à fatigue générale. » C’est ce qu’ils avaient osé marquer. Tu exiges rectification, tu veux voir celui qui a eu le culot de mettre son tampon en travers de l’écriture manuscrite, et là ça a commencé. Ils ne m’ont même pas laissé mes fringues, juste un survêtement, un seul, pendant six semaines. C’était le mitard, et même pas moyen de prévenir la famille et les copains. Alors, la deuxième semaine, j’ai cessé de manger, tout simple. Trois jours, quatre. Visites de médecins – moi j’allais leur faire confiance, à leurs médecins... Psychologue, le premier. J’ai tenu. La seconde semaine, dans mon jogging qui puait, alors que déjà les heures se ressemblaient, se suivaient hors du temps général, j’ai flanché. Ils m’ont ramassé, mis sous perfusion de glucose. Encore les psy : mais psychiatres, j’avais monté en grade.

Ma chambre donnait sur un couloir fermé à clé, au bout. Dans les autres piaules de chouettes mecs, mais on nous surveillait. Quelques mots à voix basse en se croisant mais rien d’autre. Un qui s’était ouvert les veines, en chronométrant la tournée de son sergent, pour quand il tomberait dans les pommes : lui serait venu une envie de pisser, au galonné, un coup à y passer. D’autres dans le genre. Un instit, tout jeune, amoureux. Des gars pas méchants, qui n’auraient jamais pensé en venir là auparavant. Un frimeur, qui s’était mis à la défonce et qu’ils avaient laissé s’enferrer. On avait droit à un orienteur conseil, on se savait entre ses mains : « Un poisson sur le sable et qu’on remet à l’eau, il ne fait pas de vagues tu comprends, il file au fond on ne le revoit plus. » Traduire : promets d’être sage, d’oublier l’histoire des vaccins, on sera discrets aussi. J’ai bien voulu comprendre, alors c’est allé vite : huit bons kilos en moins (pourtant je n’avais pas de rab, sous tranquillisants pour des semaines et des semaines encore, mais « zéro » huit mois plus tôt – qu’est-ce que je m’en moquais, intérieurement, de ces types bourrés qui hurlaient « zéro » dans les gares, parce que pour eux c’était fini, et moi maintenant ça me chantait au-dedans.

Je suis revenu. J’étais trop mal en point pour réhabiter mon garage, sans chauffage ni autres commodités. Ma soeur s’était mariée le mois précédent, à cause de cette histoire je n’avais pu y assister. Ils m’ont invité : elle et Joly, tant qu’ils n’avaient pas le bébé, ils avaient de la place. Ma frangine, j’avais perdu le contact depuis si longtemps : c’était une occasion, en somme, de renouer. Mais ce que la vie avait laissé se défaire, il ne vous appartient pas de le reconstituer : si chacun on retrouvait vis-à-dis de l’autre des gestes reconnus, des tons de voix et des expressions, restait une distance, une plaque de verre. Elle avait choisi, et moi aussi : fière de son ventre, comme moi d’avoir retrouvé mes accords de guitare. Alors quand elle traversait la pièce un peu vite, sans se retourner, ou bien qu’elle soupirait un peu fort, je le savais : arrêter pour un temps mes raclements. « Joël, t’en as pas marre, des fois... » elle m’a demandé un matin, en prenant le café, ça voulait dire : tu déménages quand, au fait ? Mais gentils, tous deux. Lui, Joly, je l’apostillais, quand une discussion nous avait rapprochés : « Pourquoi tu ne reprends pas la batterie ? » Je voyais bien comment la frangine réagissait, c’était même un peu exprès : « Déjà qu’il a le foot... » Deux mois presque, chez eux, j’ai mangé et dormi – ils ne m’ont rien demandé en échange, jamais. Je les ai même accompagnés un dimanche chez les parents, ça s’est bien passé. Le père on a parlé de ses plantations comme si son jardin je l’avais vu de la veille. Et depuis j’y retourne, seul, de temps en temps. Que le groupe tourne, nos noms sur des affiches, ça les rassure un peu maintenant, et puis tu le sens en toi aussi, comme tout se pacifie, que ce qui se passe entre toi et ta musique n’exige plus cette déchirure en dehors, où tu projetais contre le monde, contre les autres et d’autant qu’ils t’étaient plus proches, ce qu’il fallait de toi extraire, et que tu ne savais pas en toi reconnaître, isoler – cela en toi dont tu mordais chez les autres l’image. Et pacifié encore tu redoutes un danger : parce que la déchirure est la même, tout au fond de toi, où tu es seul dans l’affront. Alors tu redoutes que cette paix insensiblement restaurée avec les autres, parents, pas parents, restaure aussi ce mur compact derrière lequel disparaîtrait de la musique son âme. Tu en connais tant, dont les disques de maturité n’accomplirent pas les vraies promesses antérieures. « C’est pas un métier, la chansonnette », me disait mon vieux. « Ils sont chouettes, les beaux-parents », a conclu Joly, au retour.

« En exil, exil place publique... »

Un autre dimanche, ils ont invité notre ex-guitariste, maintenant dessinateur industriel, et rêveur comme devant, puis mon pote, le vrai pote, qui lui ne faisait rien de ses deux mains : la bande du lycée au complet. La musique, Alain le dessineux il s’en fichait bien mal, à ce qu’il disait : sa guitare dans sa boîte, et la boîte dans le placard. Je n’ai pas voulu approfondir, je sentais que ce n’était pas si simple, et que si je n’avais pas été là, moi qui continuais, il n’en aurait pas parlé comme ça. D’ailleurs, chaque fois, sa copine le regardait drôlement. Une fille qu’il nous a présentée, Monique, qui travaillait à l’hôpital – elle rencontrait ma soeur pour la première fois aussi. Plus tard, je lui ai raconté mes aventures post-vaccinales, dans les services de santé de l’armée, on a bien sympathisé. Mais je causais surtout avec mon chômeur éternel, lui il ne rentrait pas dans les histoires d’usine des deux autres, puisque Alain et Joly bossaient dans la même boîte, la fonderie, sortie Sud. Lui, le chômeur, il se préparait à y partir, à l’armée – ça l’inquiétait. Mais son service il l’a fait comme Joly, temps blanc, indifférent. Dans un bureau, à cause de sa myopie : service des approvisionnements pour gars à lunette, le surmenage pas de risque. Joly, sur son service militaire on ne l’arrêtait pas : il m’appelait « mon beauf », parce qu’il voyait bien que ça m’énervait. Son année militaire, chauffeur de ces camions verts, après le permis décroché dans la cour de la caserne, en manoeuvrant un vieux Berliet entre des fûts vides qu’il fallait éviter de toucher. « Une permis valable dans le civil, suffirait que je repasse la visite médicale. » Seul Alain avait réussi à passer à travers, lors des tests, aux trois jours, quand on vous fait accorder les triangles avec les triangles, et les carrés entre eux. « Je suis pas venu là pour des conneries pareilles », il avait balancé, en renversant ses feuilles, et l’appelé qui surveillait était venu à lui : « Va voir le toubib, là-bas, et dis-lui que c’est moi qui t’envoie. » Exempté, pour « faible constitution physique », coup de chance, qui aurait pu lui valoir ration inverse. Alors Joly, à Monique, à propos de l’expression « faible constitution physique » : « Tu trouves, aussi ? » C’était censé être drôle, Monique n’a pas répondu. Et moi : « En course de fond, au bahut, tu les laissais tous à mi-parcours. » Mais c’était comme son abandon de la guitare, il ne tenait pas à en parler, de nos anciennes performances. Avec Monique on s’est trouvé soudain se regarder, se comprenant sur la même longueur d’onde, et pareil encore à la fin, en se faisant les trois bises. Une fin de soirée un peu triste : les souvenirs au milieu d’une pièce, sur la table basse, avec les digestifs, ça n’arrange pas la tête de ceux qui les racontent. Ça faisait un peu bizarre, nos trois couples : Joly et ma frangine, Alain et sa Monique, moi et mon chômeur – Joly le bras sur les épaules de madame frangine, elle un peu trop immobile, pour son ventre, Monique à côté de son mec, jambe contre jambe mais le dos à distance, pomponnée comme encore à l’époque, lui Alain un peu pâle de ce boulot sans air, qui chaque année lui rentre un peu plus les épaules ; et le copain chômeur assis par terre dans un coin, grattouillant sur ma guitare les trois mêmes accords qu’il connaissait autrefois, ou tournant les disques. Le lendemain, avec mes cliques et mes claques, je repartais coucher dans le garage.

Des gens, comme ça, que tu connais depuis des lustres et c’est pourtant toujours des chemins parallèles, sans qu’ils t’aient rien donné qui te laisse les comprendre. Le copain chômeur, c’est ça. Jamais je n’ai eu sans doute d’ami plus proche, plus solide, jamais. Lui, en technique, est allé jusqu’au bac – comptabilité gestion ou un truc comme ça. Que ça ne lui ait servi de rien, ça par contre je le sais. Dans le dortoir il emmenait son cassette, on écoutait ces trucs déjà vieux alors, mais auxquels on s’accrochait si fort que c’est cela mon école, la seule qui ait valu. Clandestinement, gaffant au pion, tous deux ou avec Alain, et plus rien n’existait que ces trois minutes électriques qu’on se repassait dix vingt fois, et ce moment – au moins pour moi et Alain – où nous glissions dans l’illusion : nous, qui jouions. Et un groupe c’est quoi d’autre... Il grandit et vous soude, le rêve s’organise, vient correspondre à ce tableau qu’il avait d’abord présenté, mais ne dispose pour toi qu’un rebroussement terne. C’est parce que tu joues vraiment, plus tard, que revient cette illusion où tu glisses, qu’inlassablement tu poursuis, parce que tu joues vraiment que tu reconduis la sensation, encore, de te rêver jouer, comme autrefois et dans la force intouchée de l’ancien rêve.

Dans ton habit de cuir sous les lumières, porté par ton appareillage, tu t’en fous de la musique, tu t’en fous d’où tu vas. Ne compte que cette illusion en puissance de mythe, qui te force à régresser au monde des rêves, ce monde sans échappatoire où le cassette du copain était l’infini du rêve : là dans la nuit du dortoir, serrés entre deux armoires, cinquante types autour de soi endormis au milieu de huit cents autres, et vous trois à écouter le son aigrelet de l’appareil en plastique. Maintenant que les rêves ont changé, qu’à force de sueur, de travail et de durée l’échappatoire s’est révélée, ne compte que susciter l’ancienne sensation du rêve, ne compte que cette puissance à rebours : jouant vraiment, l’illusion de te rêver jouer, comme continuer à jamais la fête du grand Meaulnes.

Illusion dont lui pourtant, le copain au cassette, n’a pas retiré cela qui depuis m’a mené. Comme si pour lui persistait, sa réalisation indéfiniment différée, le même rêve ancien, suffisant. S’entretenait une lande autour de lui pour le défendre, lui dans son monde, peut-être plus fort qu’un autre, laissé à qui ne dispose de rien d’autre – incollable, il était, mon copain : que Chuck Berry avait été coiffeur et Lightnin’ Hopkins de toujours aveugle, que ce plan de Brian Jones revenait tout droit de Big Bill Broonzy via Alexis Korner (« Tu ne connais pas Alexis Korner ? »). Tout savoir pour pas un rond, parce que se payer les disques on n’aurait pas pu. Les radios de nuit, les magazines cornés qu’on se repassait dans la tradition, un bouquin de classe par-dessus pour que le prof ne voie rien. Et les heures séchées de stade ou d’atelier, dans les vestiaires, sur nos mauvaises guitares sèches, impossibles à accorder, qui te laissaient les doigts sciés. Et lui qui écoutait sans rien dire, là. Nous empruntant parfois un instrument lorsqu’il était sûr d’en jouer sans témoin, refusant l’aide la plus simple.

D’ami plus proche jamais, et pourtant sur un chemin parallèle, et pourtant lui dans son monde, aux cloisons opaques, étanches. Moi revenu du service militaire et lui parti, on se revoyait à ses permissions, et fréquent qu’ensuite il crèche avec moi dans le local du groupe – on s’arrangeait, et dans les répétitions assis par terre, contre le mur. Et même mon chanteur l’écoutait, lui qui n’écoute personne, quand il nous disait, d’une semaine l’autre, comment il avait trouvé. Même si on prenait ça pour ce que c’était, des mots, et que rien ne nous aurait écartés de cette musique qui nous venait, et comme elle nous venait, brute et maladroite, avec des rugosités et des esquilles. Une fois seulement je le revois, juché sur un tabouret au centre de la pièce, dans l’autre coin, nous tournant le dos, qui finissions la pause : d’une douze cordes accordée en ré, il tirait un rythme un peu monotone, juste sur deux accords et leur variation, mais comme se renvoyant sans cesse d’un à l’autre, déphasés et instables. Notre batteur, dans ces cas-là, faut qu’il essaye. Il s’est remis à ses fûts, le doublant d’une frappe un peu élastique, sans trop remuer d’air. Puis nous on était entrés dans le jeu : j’avais introduit une ligne de basse, le bassiste une seconde percussion, tandis que le chanteur sortait un harmonica. Et lui, le copain, oui, la seule fois, dans cette chose un brin rurale, écorchée, qui prenait lentement forme, je l’ai vu attrapé à ce rêve de nous tous, les yeux un peu brillants malgré lui, avec un petit mouvement d’épaule en trop dans cette machine qui commençait à tourner rond, la souple inertie du groupe – même s’il ne regardait rien que le mur (mais regardant loin, bien loin au-delà du mur), et surtout pas nous quatre, et que fixement il continuait ce rythme (« C’est un mineur, me demandant ensuite ? – Un DADGAD, tu t’en es bien débrouillé... », et encore pas vraiment DADGAD, un vieux truc à la Gary Davis, DADGAE, juste deux cordes baissées d’un ton).

« J’ai trouvé ça comme ça », il a juste dit, après. Le soir il a tenu à nous payer la tournée, mais comme sans rapport avec ce moment, et plus tard dans la nuit j’y suis revenu, le poussant : « Si tu t’y mets on te prend... C’est pas une question de métier, t’as déjà piqué le truc cent fois mieux qu’Alain, du temps qu’il était avec nous... » Mais : « Profession fainéant, il m’a répondu, tu sais bien » Et moi : « La douze cordes, je te la prête, si tu veux... » Mais quand il est parti, le lendemain en fin de matinée, il ne l’a pas emmenée. Et même lorsqu’un peu plus tard je l’ai relancé, parce que ce rythme on en avait fait une ballade, qu’on la reprenait en studio pour notre premier album, et qu’il en était partiellement l’auteur : « J’m’en rappelle même plus », il a menti. Alors j’ai enregistré moi le riff de la douze-cordes en DADGAE, sur cette double percussion et l’harmonica, doublant ensuite la basse par-dessus et encore une piste de guitare acoustique, ma six-cordes, au goulot de bouteille.

Quand à son tour il est revenu de l’armée, on s’est moins vus. Trop à faire il avait, pour enfin dégotter un boulot un peu stable. Il parlait peu de ses parents : et à ceux-là tu ne poses pas trente questions sur ce qui a pu leur arriver et pourquoi. Il s’est attelé aux concours des administrations, les modestes, gaz et électricité, postes et cheminots. « On est mille à se présenter pour quinze pris... » Deux fois convoqué à l’oral, mais c’est là que ça coinçait, il se renfermait, ne disait rien (« Je la sais, la réponse, mais c’est comme si elle était trop loin, sur une étagère bien trop haute, ou derrière une porte fermée à clé, et il y a ces trois personnes qui te regardent, attendent... »). « Je vais finir par entrer chez les flics », non, plutôt qu’il s’est renfermé. Et nous le groupe on travaillait dur, en se serrant la ceinture, on ne tenait pas à voir trop de monde. Mais de temps en temps à nouveau il était là à la même place, assis par terre contre le mur, et je ne voyais que l’éclat de ses montures de lunettes, quand les phares d’une voiture allumaient en jaune la verrière de plastique ondulé. Où il en était dans sa tête, comment j’aurais pu le savoir, l’apprendre.

« En exil, exil place publique... » Nos deux bouches, avec le bassiste, presque se touchant devant la pomme ronde du micro, chacun la guitare un peu à l’oblique pour continuer le jeu malgré nos corps côte à côte, ça fait toujours bien sur les photos – et quand on remonte en même temps nos manches à trente degrés, lui cette grande perche lisse de la basse fretless, avec en haut les énormes clés : « Tant pis si ça te dépote, en exil place publique... » Et on regarde le fond de la salle, invisible dans le noir, là où on devine la console sono. Tout cela, cette précision, qu’il a fallu apprendre, depuis le plus simple : garder les yeux ouverts malgré le projecteur, garder contact avec eux les invisibles plutôt que se couler dans son manche, sous les cheveux qui retombent. Apprendre qu’un micro, la puissance avec laquelle il dévore ta voix et dans le plein volume de la salle la rejette, mais que tu oublies de tout devoir au seul souffle et tout s’effondrera. Alors tu chantes sur la masse déployée de vos instruments comme si ta voix était nue, que tu devais te faire malgré eux entendre, un secret à dire à quelqu’un là-bas, de l’autre côté d’un grand fleuve, mais pour lui seul et que son voisin ne pourrait même percevoir. Tu projettes là-bas ta voix, la poses comme si tu en voyais le son, une grosse boule. Et tu te concentres sur ta nuque et ton front, entends les syllabes juste suspendues dans le masque, les sinus et les joues, mais naissant de cet autre point résonant, une noix à la base arrière du crâne, laissant vibrer ton front – tu veilles à la dépense du souffle, à la mécanique du ventre puisque la voix avale toute perception de l’air. Ne pas tricher avec l’électricité et c’est ainsi qu’elle peut t’aider. Même cela, alors, l’ascèse du chant, tu l’oublies à son tour, tandis que vous deux à l’unisson vous obligez à rebondir la ligne plus haut perchée du chanteur, son micro d’une main, la boucle du câble dans l’autre, au bord de la rampe, les mains de ces gosses à se tendre vers lui, lui touchant les jambes et lui s’en amusant, prenant prétexte à la danse et tu te sais dans cette même image de vous quatre bloc haut porté – le stroboscope renforçant l’éblouissement –, comme ton pote bassiste ses yeux lourdement maquillés, ta voix une pâte brillante sur tes lèvres dont tu accentues la moue pour reprendre : « Exil place publique, exil... »

Est venue une période, presque un an de ça, où le copain encore ne pouvait se payer piaule ou logement. Encore un coup je l’ai vu rappliquer, avec son baluchon de trois fois rien, et le soir il partageait avec moi le garage, tandis que la journée il partait, sans rien dire ce qu’il faisait ni où il allait. « Faut bien que je cherche un taf. » Puis moi c’est pas que j’allais l’adopter ni faire la nourrice, il était majeur, le copain. Un après-midi je le retrouve endormi, quand il s’est réveillé je lui dis : « Ben vieux, c’est le coup de barre...

— Oui, je m’endors. La nuit je n’y arrive pas.

Et plusieurs fois ça s’est répété, qu’ainsi dans la journée il sombre, le plus souvent même pas sur son matelas, mais dans son coin, assis par terre pendant qu’on bossait nos morceaux. J’ai remarqué ses traits se durcir, ses yeux se cerner, plus fixes. J’ai mis ça sur le compte du chômage : sans fric, sans toit, rien en perspective. Je l’ai forcé à manger, chaque soir avec moi, au bistrot d’en face – mais il ne prenait jamais rien :

« Faut pas te laisser aller, mec.

— J’ai pas faim, bouffer ça me branche pas, c’est tout. »

Et il partait quand même, tôt le matin, décharger un camion je ne sais pas où, plutôt loin, en fraudant le bus. Je ne le voyais plus roupiller, je pensais : « C’est bon signe », même si visiblement il maigrissait, lui qui n’était déjà pas si épais. Et un après-midi, petit creux, je vais au troquet d’en face pas à mon heure, je le trouve dans un coin de banquette, effondré sur notre table habituelle, et presque mauve. Je le secoue, je lui parle, rien. Je lui file des baffes, il ouvre un oeil, pupille dilatée et tout autour injecté de vaisseaux rouges, il m’a regardé sans me reconnaître. Le patron du rade : « Il va pas bien, votre copain, depuis quelques jours. » Plus besoin de me faire un dessin. « Je le remmène », j’ai dit. Dans le local je l’ai fichu dans mon recoin avec le matelas, et j’ai fait les poches de son blouson : une plaquette de valium entamée, une cuillère qui aurait servi à tourner du café, puis qu’on aurait laissé sécher, et la seringue.

Quand il a émergé, trois heures après, je lui ai dit :

« Où tu prends les ronds...

— J’en ai assez...

— Me charrie pas, t’en es à une prise par jour, rien qu’à ce que je sais.

— Je l’ai à pas cher, il me répond, et les premières je les payais pas. »

Le soir, les autres sont arrivés, puis le chanteur. Au lieu de commencer, je l’ai pris à part : « Viens, qu’on s’explique. » Je savais qu’il vendait. Pas pour le commerce, juste pour payer sa consommation, à lui. Lui, il résiste à tous ces machins-là : « Chanter, ça me pousse à bout, c’est une ancre à tout le reste. Quand je chante pas, je suis plus rien, mais il y a encore une veilleuse, ça marche bien là-dedans », il avait l’habitude de raconter. « Un type qui plonge, c’est pas pour la came elle-même, c’est que le reste suit pas, c’est qu’il a des problos. » Au bistrot j’ai commandé deux bières : « Tu lui en as filé à l’oeil, ça ne peut être que toi, et maintenant il douille, c’est ça ? » Lui, fumant son clope : « T’es sa mère ?

— Si tu lui refiles rien, même un joint, je te vire, t’entends...

— Il pense comme toi, ton pote, tu lui as demandé son avis ?

— J’en ai pas plus à te dire. Si je te vire, les autres me suivent moi, et tu le sais... »

On est revenus, on a attaqué la répète, un filage pour le concert du lendemain. J’ai téléphoné à Alain, puis je suis allé chez lui : « Le pote, il faut qu’on le tire de là, il tiendra pas. » Monique était là bien sûr : « Je vais causer avec lui. »

Et c’est elle qui l’en a tiré, comme c’est par Alain qu’il a fini par retrouver un boulot dans leur boîte, à la fonderie. Il a repris une piaule, et l’accident aux yeux lui est tombé comme un rattrapage, une vengeance – tout allait trop bien. Pas grand-chose, pas de séquelle lourde, juste assez pour le rebalancer à l’Agence pour l’emploi de ceux qu’en ont pas. Comme dit mon beau-frère, Joly : « C’est pas une baraque, ton pote. » On ne lui a rien laissé entendre, à Joly, du pourquoi de cette histoire. Et s’il n’était pas tombé dans état-là, il n’y aurait peut-être pas eu l’accident, la meule éclatée au visage. Et même maintenant, cinq mois après, il n’a pas récupéré, resté maigre, les yeux enfoncés et quelquefois la tremblote pour des riens. Mais je sais qu’il n’a pas repiqué au truc, parce qu’on était là, et que le hasard m’a fait tomber sur le pot aux roses avant qu’il soit trop tard. « De quoi tu te mêles ? », m’avait dit mon chanteur pourvoyeur, « tu me fais la morale ? » : on ne sait pas, le pourquoi, et si on a le droit – sauf qu’on le fait.

Avant-hier, donc, jeudi soir, il était quelle heure. La nuit tombée déjà, dans le centre. J’étais venu m’acheter des cordes, un jeun neuf chaque concert, des ultra-light, très souples, que je rode la veille : ça limite la casse et le son y gagne. J’allais reprendre mon bus quand je l’ai aperçu. Lui non, pas lui d’abord : un attroupement, des gens sur les deux côtés de la rue plus, et d’autres au coin opposé du carrefour. La sirène d’alarme d’une grosse voiture grise vitres teintées, en stationnement. On n’entendait qu’elle, stridente, grimant et descendant. Et chaque baisse de volume le cri de ces gens, leurs apostrophes. J’approche, c’était mon chemin. Lui, mon pote, blouson moitié arraché, chemise ouverte et dépoitraillé, entre deux types, un commerçant mastoc, marchand de fringues à en juger par la vitrine derrière lui, et un gringalet en costard, excité :

« Vous n’avez pas le droit de me fouiller, vous n’avez pas le droit... » Il se débattait, les types le tenaient. Une jeune femme, son gosse à la main, en face d’eux, tout près :

« De quel droit vous le retenez, lâchez-le. »

Et le petit en costard, l’excité :

« Si c’est vous qu’il avait agressée, hein, c’est vous qui pleureriez à l’aide... »

J’étais encore à distance, derrière les gens, je me disais : « Qu’est-ce qu’il va se passer, quelle connerie il a bien pu encore faire... »

Ça se retournait contre la jeune dame, qu’on les empêche de faire la loi ils n’aimaient pas. Un type genre distingué, l’air colonel en retraite ou agent d’assurances, l’a prise par le bras : « Circulez, madame. » Elle s’est dégagée, Yves en a profité pour repousser ceux qui le retenaient, d’autres ont fait barrage et l’ont recoincé, ça commençait à tourner vinaigre. Le commerçant, gêné que tout ce monde reste devant sa vitrine et sa belle voiture :

« On a prévenu la police, ils vont arriver, les flics sont prévenus. »

Yves se débattait encore, violemment, le gringalet pendu à son bras. Et il criait presque, sa voix éraillée : « Lâchez-moi, vous avez pas le droit, j’ai rien fait, j’ai rien volé. »

Mais on le voyait pâle, pâle à l’extrême, agité de soubresauts, et depuis l’accident c’est comme si ses yeux restaient en arrière, impalpablement ternes, ou étrangers :

« C’est pas vrai, je suis pas en manque, laissez-moi, je vous ai rien fait. »

Et la dame au gosse : « Mais enfin à qui elle est, cette voiture, où est le propriétaire, et qu’est-ce qu’il fait de mal ? » Parce que la sirène, inlassable, continuait de grimper et redescendre à nous scier les tympans. Mais on voyait bien qu’elle était intacte, et, de plus, vide. Rien à y prendre. C’est pas comme ça, dans une rue pareille, en pleine affluence, qu’on se fait un autoradio. La jeune dame insistait, seule de tout ce monde :

« Enfin, vous lui reprochez quoi, cette voiture elle est à vous, de quel droit vous le retenez ? »

Et le mastoc, le marchand de fringues : « Qu’il aille encore faire trente-six bêtises, vous serez contente, hein ? »

Yves : « Lâchez-moi, lâchez-moi », et en se démenant son blouson a craqué, mais un contre tout le groupe, il pouvait faire quoi, ça durait. Et les gens maintenant réagissaient autrement, tous ceux arrivés après cette histoire de voiture, qui n’entendaient que ce gars paumé, criant lamentablement : « J’ai rien volé, j’ai rien volé... »

En se débattant, son paquet de cigarettes et son briquet sont tombés du blouson, ça s’énervait. Les gens, même ne pigeant rien l’histoire, bloquaient le trottoir, et les flics n’arrivaient toujours pas. Et le miracle s’est produit. Faut dire, dans ce quartier : minijupe sur ossature forte et corsage échancré, étendues de peau nue malgré le froid de décembre, c’est les deux putes de l’hôtel à l’entrée juste à côté qui ont rappliqué. Deux vraies, une blanche une noire, comme au cinéma :

« Ça va finir, ce bazar, on peut plus travailler... » Et la plus massive s’est collée au petit en costard : « Il t’a fait quoi, ce gosse, il t’a pris quelque chose... » Le type a voulu la repousser : « Touche-moi pas, je suis enceinte », alors les gens ont rigolé – c’est comme ça, la rue, oublié le copain.

Alors j’ai foncé. Une mandale du bras dans la tronche au marchand de fringues (de toute façon c’est pas chez lui que je prends les miennes), et mon pote Yves je l’ai attrapé par le bras, on a détalé. J’ai pigé que la foule nous couvrait, gagné par les deux femmes et prenant ça à la rigolade, et j’entends encore la voix haut perché du gringalet en costard « Vous voyez, vous voyez... » Deux rues après, on s’est enfoncé dans un rade. Comme on y entrait, le car de Police-Secours débarquait, à pleine sirène. « Il était temps, j’ai dit, encore du bol que ça ait tourné comme ça... » Puis :

« Qu’est-ce qui t’a pris, avec cette voiture ?

— J’avais faim, un coup de pompe, un vertige, je suis tombé. En voulant me retenir, cette sirène a commencé, j’avais juste fait que m’appuyer sur la portière, ils sont sortis, m’ont chopé... »

**

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 18 octobre 2010 et dernière modification le 22 janvier 2012

merci aux 712 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page