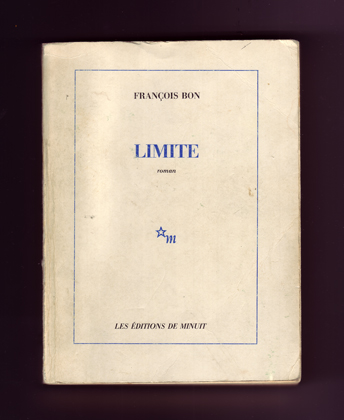

republication numérique commentée de Limite (Minuit, 1985)

– à propos de ce passage

Après le long bloc de la troisième partie, physiquement le besoin d’une remise en place, rythme rapide, et remettre à l’avant du texte les quatre locuteurs, chacun lié au temps réel de son propre récit. Donc – au moins dans cette première moitié de la quatrième partie – remettre en situation, faire passer la situation avant tout autre développement, la cinquième et dernière partie devant se charger de la résolution.

Alors peu de notations préliminaires. Je m’en tiens à ma contrainte de départ : je n’ai pas relu Limite avant cette décision de le recopier à la main, donc je découvre page après page les figures et enchaînements. La surprise – ou la vérification – c’est que lorsqu’on a rejoint le temps dense d’une écriture menée à son terme, la mémoire en est définitive : les fragments de phrase reviennent comme sus par coeur. Mais c’est seulement lorsqu’ils surgissent, qu’on découvre cette mémorisation latente. Je peux resituer pour chaque figure sa source, notamment celles issues du travail sur le rêve – même si c’est seulement au terme de cette année que j’en commencerai travail plus systématique avec lecture de Castaneda. Mais au moins j’avais travail permanent de cahiers, qui cessera d’ailleurs après Limite, clôturant sept ans de journal continu, détruit ensuite.

Ainsi, c’est de 1980 que date une de mes lectures principales, Walter Benjamin, et cette remarque (que je ne saurais plus restituer dans son contexte) : « Et si le suicide non plus n’en valait pas la peine... » Dans tout le passage où le dessinateur industriel revient sur la tentation du suicide, évidemment des éléments discrets de l’époque, la parution du livre Suicide mode d’emploi, mais les statistiques imparables qui disent que ceux qu’on réussit le mieux c’est la ceinture sous une poutre – ou bien le texte en latence de L’Enterrement, dont une première version est écrite à Marseille avant Limite, et une deuxième sera écrite à Berlin en 1988 après Limite, où pour le suicide d’Yves (il s’appelait Yves, nom présent mais tarement employé pour un des personnages de Limite), il avait suffi d’un sac poubelle et d’une petite bouteille de camping-gaz. Étrange de penser aujourd’hui que m’avaient visité séparément à la Villa Médicis deux de mes très proches amis, Jean-Claude Lesueur et Ricardo Perlwitz, impliqués tous les deux dans l’arrière-fond de L’Enterrement et tous deux décédés de façon violente depuis. L’autobiographique, dans un livre, ce n’est pas seulement ce qu’il raconte.

Et fin de cette première moitié de la quatrième partie sur ce qui était un rituel bien établi des concerts rocks de quartier, le musicien jouant parmi les spectateurs. Là je retrouve très précisément (salle habituellement vouée aux associations de quartier) la suivie faite à Marseille du groupe Quartier Nord, l’hiver 1983-1984 – et de nombreuses notes prises directement sur le motif. Les gros plans ou les zooms sur shoot à l’éther ou danseurs viennent réellement des deux cahiers de Marseille, ceux-là d’ailleurs non pas détruits, à voir si je pourrais en reprendre ici, dans l’ouvrage numérique, des extraits une fois cette copie terminée. Idem d’ailleurs les clients du fast-food (régulièrement j’allais dans une cafétéria Casino qui était rue de Rome je crois, et je m’astreignais à silhouettage cahier en temps réel).

Donc presque rien ici qui concerne le noyau central du récit, et ce qui relie les personnages l’un à l’autre. Juste les densifier, leur faire reprendre la dynamique – ce qui est encore un besoin spécifique du récit.

quatrième partie

Péno (penalty). Parce qu’on a égalisé, où on en est du match, le prochain but fera la décision, ensuite ça bétonnera. S’ils marquent, ça prendra une sale gueule pour nous. Les lois d’un match, pourquoi c’est de faire toujours pencher la balance un peu plus : si de un partout on passe à deux-un, ça finira trois-un et pas deux à. Pour eux ou pour nous, de tout en bas à tout en haut on te trouve toujours, et pas à pas, un adversaire à ta taille exactement.

Égalité c’est pas supportable, d’aucun côté, jamais. Tous au mur, moi épaule contre épaule avec le libéro, le stoppeur derrière nous deux et le goal arc-bouté dans son mitan de cage.

Ont tiré dans le cadre, direct, balle rasante et tendue, et le faux ailier de mon aile a sauté, son pied en avant, la balle a claqué contre terre dans un bruit de sac papier qui éclate. En face, ce grand qui avait déjà marqué leur premier but à repris de volée, toute la pêche comme moi aussi j’aurais fait, le stoppeur n’a rien pu amortir ni dévier, se l’est prise pleine face, est tombé, immobile et sonné, joue à même l’herbe à cet endroit rase, mitée par le râclement de crampons. Trois de nos joueurs s’agenouillent et le redresse, les yeux encore clos il porte à son crâne ses bras en conque. Nos copains des tribunes entrent sur le terrain, le prennent aux épaules et aux jambes, l’emportent.

Auquel d’entre nous ce n’est pas arrivé. Remplaçant en piste. Jeu violent. Pas de coup franc, c’était dans les règles, on ne peut pas en vouloir à un gars de tirer dans le tas, comme on ne peut pas reprocher à l’assommé de n’avoir pas réagi à temps. Et moi avertissement aux fesses pour le coup de tout à l’heure, prochaine fois exclusion. Ce geste qu’a fait l’arbitre de tendre son carré de carton aux quatre coins de l’horizon il ne s’y croyait pas le gars, comme d’en appeler contre moi aux éléments mêmes, aux murs de brique et aux gradins vides, à la nuit ! Pour compenser cette dissymétrie, sans doute, d’un type seul qui fait la loi à vingt-deux autres qui s’affrontent.

Ça veut dire quoi, un match sans spectateur. On doit gagner pour se qualifier, et au bout de la qualification on remplira trois rangs d’un autre terrain de banlieue, faut au moins la demi-finale pour qu’à la boîte on fasse un car. Un match pourtant c’est tout aussi bien cette masse sonore qui l’entoure et le baigne, indissociable, masse présente et sublimée de ton effort silencieux, de ta dépense, collé à la terre. Enveloppe compacte de voix et de cris que tu ponctues du pied, qui accompagne ta montée et leur silence même parle, quand tu n’as pas assez fait et qu’ainsi ils en jugent. Capables de nier d’un seul élan unanime ce qui s’est passé sous le nez du juge de touche, le contraignant à une posture de statue ridicule et déshonnête, drapeau levé et bras tendu contre l’évidence. Cette poussée du son que notre goal, le coeur gros comme ça, voudrait reproduire à lui seul : mais ça ne remplace pas. Le foot, ça commence quand il ne fait bon s’afficher sur les gradins « Visiteurs ».

Et corner, sur l’autre aile. Jamais on le redégagera, ce ballon. Deux arrières au poteau d’en face et moi à celui-ci, gaffant au type que je marque, puisque de notre match à nous deux la balle est aussi dans son camp. Le goal me tourne le dos, mais de la main a voulu encore me désigner les attaquants, comme si je ne le savais pas. Le grand, là-bas, doit fricoter avec une autre équipe que celle-ci, le dimanche...

Un paquet noir un paquet vert, mêlés sur la terre érodée grise, îlot de boue séchée avec restes d’herbe en forme de sablier qui part des buts puis s’amincit, et s’élargit à nouveau pour venir épouser l’arc du cercle de réparation. Un paquet noir un paquet vert et soudain la transparence totale de toutes leurs silhouettes, qui ont d’un écart abandonné la coque vide de leur place, devant moi plus personne que l’avant d’en face : comme si la balle était immobile et que lui seul n’en finissait pas de s’agiter autour, un amorti de l’intérieur du genou, une rotation du torse et reprend de volée du pied droit juste avant que je m’interpose, fasse écran d’un poids mort. Déjà il a su placer son bijou de balle juste devant le front de leur grand mec au centre, les deux poings en arrière pour balancer la poussée du cou, sur la passe amenée tirer droit vers la lucarne et bloque, bloque notre goal, bloque l’araignée aux mains gantées. Le voilà par terre prostré, balle sur son ventre à faire le mort un petit temps, temps minuscule lui sachant qu’on l’admire, et qu’il digère le plongeon et le soulagement. Puis deux fois dribble de la main sur le sol dur, rattrape le ballon à deux mains pour encore lui faire symboliquement toucher terre avant de dégager, à nous maintenant, à nous dominer.

**

La gamberge tu vis avec et ça tourne à vide, tu radotes. Pourtant arrête ça il te reste quoi, tu t’enfonces.

Bosser, c’est pas que tu as plus de matériau à te mettre sous la dent ; vie d’usine ou vie de bureau c’est que des petites choses ajoutées à des petites choses, ça se surimpose et la gamberge c’est avec alors bureau ou usine, c’est pire que radoter, c’est te laisser bouffer, tourner concierge. Dans chaque atelier ou service t’en as comme ça des spécialistes et tu sais vite lesquels c’est, et s’en méfier.

Seulement, boulot, quelque chose dans les mains, quelque chose pour mâcher le temps et la caboche se calme. Puis l’argent, qu’est-ce que je m’offre de pus, quand je touche une paye... Mais dépenser, tu sais que tu pourrais. Le cinoche tu y as droit, comme t’asseoir à une terrasse et prendre un demi peinard. Et le temps te manque, : après le boulot tu rentres chez toi, t’attends le lendemain – aujourd’hui j’ai le temps, mais va avoir l’envie. Pourtant, le chômage, essaye de rester coincé dans une piaule. Pour attendre quoi : tu n’as rien à attendre. Tu deviens comme une harpe de fer, dont la moindre vibration de met l’intérieur à vif. Et parce que dehors, dans leur monde monnayé sans clairière, tu es ballotté sans pouvoir te poser : on ne passe pas sa vie dans les squares et les galeries. Ça tourne à vide, ça tourne à vide tout le plein du temps.

J’ai mangé. C’est Joël qui a payé, Joël une fois de plus. Soi-disant là par hasard : « Rare que je vienne en ville un jeudi soir. »

On s’est installé dans un mange-vite, un bouffe-merde, frites qui graissent et hamburgers qui fondent, c’est pas cher. Ce mauvais sommeil en revenant du pointage, dans toi disjoncté, et ce qui te guide dans la rue comme à nouveau un pas après l’autre contre le vertige qui te tire. Je me souviens le vertige. Je me souviens ces deux types qui me secouaient, ces menaces et cette sirène, enfin nous qui courions et tout cela qui s’était transformé en un seul cercle de fer, une armature dans la tête qui, suivant autour des yeux et dans les temps le tracé des veines, se transforme en fonte épaisse de radiateur éteint, aux bords piquants, pour s’élargir dans le crâne en carcan intérieur : je souffre de migraines. Même si fast-food c’est pas vrai qu’on y mange vite, au contraire plutôt. Une arène claire, métal anodisé et plastique orange, des tabourets pour vous poser devant les tables vierges et scellées sans jamais les toucher. Et tout me devenait image, cette musique même qu’ils mettent dans leur voix, les gens, pour persuader, pour donner, pour appeler – et même là, le visage de mon copain devant moi, Joël qui me parlait, devenait l’écran compact d’un film à grand spectacle mais muet, qu’on n’aurait projeté que pour moi et sans que je puisse le rejoindre, prisonnier de mon siège dans salle noire, englué par cette sensation seulement ‘un clou planté dans le front au rythme régulier du sang.

Une fille très maigre, à trente centimètres de nous, près d’un pilier de béton, semblait ne pas nous voir, in Coca dans la main elle croquait des chips en fixant l’averse puisque soudain dehors il pleuvait, une neige fondue qui se plaquait aux vitres avec un bruit de tambour. Elle avait gardé son casque de scooter, un intégral à la visière relevée, que son menton soulevait et rabaissait régulièrement sur son regard immobile, découvrant par intermittence ses sourcils droits, soulignés.

« Ce qu’elle voit ça se passe à deux cents kilomètres, a fait Joël, moto on fait de la route même quand ça s’arrête...

— Eh bien, te voilà une chanson toute trouvée, t’auras pas perdu ta soirée...

— Imbécile. »

L’huile dont ils se servaient dans ces énormes bassines qu’on apercevait, ils pouvaient y tremper poulet, poisson ou frites, tout ressortait avec le même goût, celui d’ici. On avait pris deux bières en boîte pas vraiment fraîches pour aller avec, puis deux autres pas mieux, et je savais que chaque gorgée avalée était une pelletée de combustible pour mon mal de tête.

« Il faut te requinquer. » Il y tenait Joël.

Un clodo faisait les tables, un aristo : deux impers l’un sur l’autre, décousus et crasses mais encore vaguement crème, et un gant noir à la main gauche. Récupérait les quatre frites de reste au fond des cornets gras en papier d’aluminium, y plongeant l’autre main, la main nue, et lorsqu’il en avait une poignée, s’asseyait pour les picorer dans le fond de son gant noir, assis comme de surplomber le monde sur un tabouret libre, et rigolant tout seul on ne savait pas de quoi.

« Je sais que t’es pas en fonds, mais y a pas que ça. Tu traînes quelque chose, c’est le moral. Et là va pas me dire que c’est de la chansonnette. »

Mon meilleur pote, sans doute. Mais garde tes histoires pour toi, c’est un principe – toujours valable, je n’y ai jamais dérogé, même avec Monique. Ça ne regardait personne, Monique. Puis ça aurait servi à quoi. Raconter sa vie c’est pas le meilleur moyen de tenir dans ce qu’elle te réserve.

« Y a des hauts et des bas, plus de bas que de hauts.

— Tu vois du monde, au moins...

— Personne. »

Et là j’ai su qu’il avait compris. Dans « personne », c’est pas le nombre, qui comptait. Mon meilleur pote, peut-être pour ça : pas besoin de s’en dire plus.

**

Les deux mains sur la table à dessin, à plat. Et si t’essayes d’y enfoncer les ongles, rien à faire, c’est trop dur, tu ripes. Ainsi, parfois, le temps même.

Et, sur le calque devant toi, où tu n’as encore rien tracé que tes traits d’axes, les trois dimensions projetées d’un monde que tu laisses vide, le jour sans soleil (orienté nord, toujours orienté nord un bureau d’études) parvient quand même à tracer vaguement des ombres, ton ombre simple contour ovale d’une forme opaque et grise, ma tête sans cicatrice, les cicatrices sont dedans, monsieur tout le monde en dehors et rien de plus.

La côte. Tu te crois sur du plat, tu commences à compter les tours de roue entre toi et autrefois, et ça vient se fiche dessous ta route, la soulève comme le vent dans un tissu de soie, soudain t’aperçois la terre des kilomètres en contrebas, ta vie en miniature et plus moyen de redescendre. Sans qu’il se soit rien passé, tu es là, compas en main ou pantographe, tu parles toujours au même ou c’est l’autre qui te parle et voilà qu’il change de figure, tu ne saurais pas dire pourquoi ni comment – ses mains ont gonflé, emplissent l’entier de ton tableau et te crachent au nez leurs défauts de peau, te font signe, disent : « Saute ! Si tu veux t’en tirer, saute ! » Et t’as beau freiner des quatre pieds, écraser les poignées, ça continue de grimper, même roues bloquées.

La frousse. Tu vois le bout arriver, un gros rond en dos d’âne, à la main tu sentirais la courbure. Quelques mètres, tu vas franchir, ça y est, et non : ça boite, ça cale. Panne. Tu redescends roue libre dans une grande boucle qui enroule autour de toi les murs des plafonds aux planchers, pour te retrouver au même endroit pile, de la purée dans la cervelle et dans la bouche une boule épaisse de laine, un fil que tu n’en finirais pas de dévider pour l’enlever. Le type en face qui continue de cause mais te regarde d’un drôle d’air, et toi tu ne l’entends encore pas, ses lèves s’ouvrent mais son coupé.

Et quand ça te prend chez toi... Parce que c’est pas vrai qu’on sait exactement ce qu’on fait : parfois c’est un autre, juste au-devant de soi, qui agit et fait, toi tu le regardes, d’un peu en arrière, effrayé – autant par ce qu’il fait que pour savoir que tu auras à l’assumer, que c’est fait en ton nom et que tu n’y peux rien.

« Parce que ta surface d’appui, au fraisage, elle est là. Le départ des cotes, tu le prends sur le brut, t’as pas le choix. Ton cylindre il te faut trois points, si tu veux te reprendre sur la semelle pour l’alésage. »

Qui dira qu’un jour le monde l’acier ne sera pas perpétuel ? Le mot cicatrice. Ce que tu portes de cicatrices. Sans cicatrice, ce serait aussi cela : qu’où tu en sois, en toi, la surface n’a pas de vagues ni de rides, ni de fractures ni fissures. Alors tu continues. Sous la surface, tu sais ce qui tremble. À la surface : lisse. Même lorsque ceux-d’ici, dans un grand élan, parce que, comme à celui-ci, tu lui à montré d’où partir pour ses cotes, et qui semble te tendre gentiment la main :

« Et ta copine, ça va ? »

Tu regardes, interrogateur.

« On s’était croisés, l’an passé, un samedi tu ne te souviens pas... »

Tu réponds à côté, ou comme si de rien n’était, comme si rien n’était arrivé, et surtout pas cette accélération. Comme si, depuis cinq mois, tout était successivement venu creuser dans la plaie souterraine, invisible mais ouverte, douloureuse, quoi que tu fasses contre.

« Elle bosse toujours à l’hosto », tu réponds.

Comme si là-haut, de ta côte, tout le reste dessous s’était arrêté. Que soudain tu voyais tout, à la fois proche et transparent. Que tu comprenais tout, et des autres et de toi-même, toi dans le paquet, à traîner ton épingle dans leur jeu. À quoi bon. À quoi bon se poser la question, qu’est-ce que tu veux remettre d’aplomb quand c’est carrément sorti de ses gonds. Et que depuis cinq mois tu découvres que ça a toujours marché comme ça, la vie d’un homme, mais qu’à deux, simplement, c’est plus facile de l’occulter. Faire comme si, mon beau souci. Le mur est au bout. Baisse la tête, il vient de soi-même se placer au-devant de toi qui cours. Et garde la tête haute, ça t’emmène où tu grimpes, il est là-devant pareil.

À quoi bon, on trouve toujours des raisons. Déception, enchaînement fatal. Destinée, fatalité, rime en é. Des désespérés le monde en a plein ses tiroirs, pas mon cas. Toujours la crise, madame la marquise qui s’en sortit à cinq heures mais nous point : chômage derrière, pas content va-t’en. Tiens, la semaine dernière, le type chez Peugeot, suicide dans l’entrepôt. Et avant-hier cette femme qui vivait dans une voiture abandonnée, sa gosse placée, et qui ne trouvait pas à manger. Pas mon cas, moi. Moi, boulot bien au chaud, un toit rien que pour moi (depuis qu’elle est partie, Ninie). Mal vivre et dégradation, honteuse réalité : c’est quand pan dans l’amour. Moi j’aime pas penser à tout ça.

Comprimés, deux plaques, fait mes provisions. De quoi buter vingt boeufs quarante taureaux, petit coup de whisky avant pour la douceur. « Éliminent tout risque en cas de surdose », ah pas ceux-là, m’étais renseigné. On trouve de tout dans le commerce, c’est la loi du marché. Puisque, n’importe comment, ta ceinture aurait suffi. Ou que tu tomberais dans ton escalier, personne que toi en ferait maladie. Comprimés : fin tranquille, oubli garanti, on peut supposer que vous le méritez – ce sera toujours plus propre qu’avec la carabine à plombs du grand-père, qu’on sait bien où aller chercher et recharger, imparable aussi, économique. « Pour quel gibier ? – Sanglier. » Pas dire « gibier moi-même », non, pas fou. Brûlez la vie par les quatre bouts ou crevez à petit feu, qui vous êtes devant la misère du monde.

Les petites boîtes, rien que de m’en fournir, soulagé. « Et si le suicide non plus n’en valait pas la peine ? » Quelquefois je me disais : « Jette-les ! » À quoi bon... « Garde pas ça... » Ouais, le coup de blues d’après, plus besoin de te dire comment je vais me procurer ça, ou combiner trois ordonnances bidon (on sait faire), tu as tout sous la main quand te prend l’envie de t’en servir. Cette fois-là, j’avais tout dégueulé – trop pompé sur le whisky qui devait juste aider à l’optimisme. Deux précautions valent mieux qu’une, pas toujours. Oh bordel, malade. Trois jours sans rien bouffer, même pas dormir. Tu vois le plafond qui tourne. Boyaux en compote, je chiais du sang. On peut s’écorcher d’en dedans.

Et m’en restait tout de même assez pour endormir un régiment. Dormir, dormi mourir. On avait passé contrat, moi z’et moi-même, pour s’envoyer le restant par quarts de dose. Molle et douce, la nuit sans étoiles. Marchand de sable sur rendez-vous, et pas de mauvais rêve à te tirer par les pieds.

Vasouillard assez pour passer, passe passe, le lendemain dans le cirage, sage, bien sage. Les chefs en revenaient pas. Faut dire, au bout de quelques années, je ne sais pas quel boulot tu ne ferais pas du bout des doigts, du bords des yeux, le reste volets clos.

Quart de dose, chaque soir à neuf heures, dans un demi-verre de Château-la-Pompe, même plus retouché au whisky, dégoûté (comme du monde). J’en ai encore une pleine boîte. « Garde pas ça », dit la voix, « Jette moi ça », dit la voix...

**

« Chanson des villes et qui écorche, nuit blanche et t’es à bout, monte le son ça crache à mort, dans ta cave de ciment danse, c’est samedi soir tu danses... »

Sur une guitare qui lui ressemble, d’un jaune étincelant où en plus il a collé des paillettes, au son âpre d’un seul micro près du tendeur, le chanteur assure avec les deux autres la trame de métal sous sa voix et toi tu en joues, sur la crête du bondis, angles aigus ils crépitent, toi cymbale toi accord. Et tu approches de la rampe, entre les danseurs et le rebord ils sont massés les uns sur les autres, les éternels qui te regardent seulement les doigts, avec leurs yeux comme des billes, entre des filles et des gars qui tendent la main comme ils feraient au pape. Ce n’est pas toi qu’ils voient, rituel vide – pas complice – une image de plus haut rang, juste l’image, monstres sacrés que jamais ils n’approcheront autant mais sans doute plus dignes de se voir conférer le rêve, complaisant tu mêles tes jambes à leurs bras, recules, te prépares et vises où ils sont le plus dense – ils ont pigé tu peux y aller – la guitare dans les bras à protéger, tourne le dos balance-toi, sur leurs mains ils te portent et s’amusent, tu te renverses tu te jettes, continues les accords..

« La vie qu’on mène n’a pas assez de coffre, le béton fait moins de bonheur que de moutons, une graine de misère au fond de ton bric-à-brac, graine de malheur au fond de ton sac, samedi soir, c’est samedi soir danse... »

Il y a des choses, tous les groupes ont beau les faire, ça ne te dispense pas de les accomplir. Marchand de spectacle, lande autour de ta musique, qui ne la concerne pas mais permet qu’on ne t’en demande pas compte, te voilà à te frayer passage dans les gradins de ce cirque renversé. Tu te fraies un chemin parmi les ombres, tandis que là-haut, sur la scène, repris par les enceintes, ton ampli continue de dépoter âprement ces notes qu’à ton manche tu racles sur le ciment des trois autres.

Immersion et c’est autour de toi qu’ils dansent, chaque fois comme s’ils avaient préparé la même mise en scène, elle débute par un combat, sur toi se précipitent et seul l’à-coup bref de la danse retient à trois centimètres de tes yeux leurs doigts tendus en art martial de cinéma, le simulacre qu’il nous revient de leur offrir ils te le renvoient avant qu’aussitôt, deux à deux, ils se retournent les uns contre les autres en de gigantesques parodies de luttes où la victime en s’effondrant sait encore faire onduler sa hanche dans un frisson qui épouse la ligne de batterie, encore plus forte en bas que ce que tu entends sur scène – en avant de tout notre son. Et j’avance sous leurs épaules, dans le vide qu’à mesure ils me ménagent, guitare pendue à sa sangle, juste effleurée de l’accord saturé.

Devant, trois garçons fringués identiques, banane suintante de gomina rehaussant la nuque dégagée, un même anneau perçant de petites oreilles toutes nues comme sont mêmes leurs ceintures à clous et les chaussures montantes genre crapahut renforçant cette impression à leurs joues, d’adolescents bien nourris ; indépendamment de la musique, mais parce que c’est ça leur truc, leur numéro, leur spécialité, ils enchaînent une série parallèle de lancer de jambes, leur meneur l’air un peu plus dur mais trois fois plus dévoré d’acné. Un autre type, plus loin, leur reste indifférent – à la main un pochon de plastique mauve gonflé, et cette odeur de parfum lourd et sucré, il se le porte régulièrement au nez, pas méchant le type, dans les étoiles le frère, et sa sniffe il me la tend gentiment non merci. Ou celui-ci, minuscule et anguleux, le crâne entièrement rasé sous un chapeau de cuir lisse, riant de dents dépareillées il essaye de toucher mes cordes – pas de ça mon gars, je me retourne comme en jouant, il n’insiste pas et je le revois plus loin, qui va de fille en fille et tripote, l’air niais, tente sa chance, couple ou pas, se faire croire trop laid pour que ce soit sérieux mais palper quand même la gâterie de passage, le mec de la fille qui se méfie mais quoi, on frappe pas les bouffons juste on les repousse. Et plus je m’enfonce plus ils sont tassés, sous les faisceaux de projecteurs braqués et qui, rasant les têtes, laissent la salle dans ce noir imparfait traversé de couleurs, n’éclairent que la peau apprêtée des visages et des mains par éclats disloqués, toc violent des bijoux de moire, des coiffures et des tissus.

C’est une salle des fêtes d’un club de troisième âge, les murs jaunes ont des décorations de peluche rouge, une salle début de siècle pour la musique de sa fin.

Celui-ci d’une secousse lance sa tête en arrière, se replie d’un coup depuis les reins, fixe devant lui on ne sait quoi d’un air air effaré, puis se saisit le crâne à deux mains comme si une torpille dedans – dans une main un petit chiffon blanc et de l’autre un flacon au contenu transparent, ça pue l’éther à trois mètres. Une fille aux tempes rases et décolorées sous une crête orange reste derrière lui en veille, des deux bras le maintient mais soudain de lui-même il s’appuie au mur et s’y retient, complètement parti il s’y adosse, me regarde bouche grande ouverte et sans plus rien voir.

Deux corps tout auprès ont roulé par terre, masse noire indistincte avec bouts de tissu léopard, des cheveux laqués et teints s’emmêlent sans visage et les mains en vadrouille se caressent entre les pieds des danseurs, s’écartent à cause d’une canette de bière venue rouler sur le carrelage jusqu’à eux puis éclate – ce sont deux filles l’une sourit en me voyant qui les regarde, à reculons toujours la masse entre elles et moi se referme, je rejoins enfin la table de la sono : le numéro cinq du groupe, sous sa petite lampe, main droite en continu sur les curseurs du mixage tandis que la gauche pianote en rythme sur le clavier des lumières, devant lui un réveil-matin des familles et la liste scotchée des morceaux. Il me balance son vieux clin d’oeil, le spécialiste du fer à souder, du trimbalage des baffles sur chariot à roulettes et des retours de nuit dans le camion. D’un bond me voilà sur le devant de sa table, entre moi et le groupe désormais l’épaisseur de la salle et tout ce monde mais ça passe par dessus les têtes qui s’agitent dans le contre-jour des projecteurs éclairant soudain blanc, clin d’oeil un autre et toute la gomme revient sur la Gibson, solo d’un bord de la salle à l’autre, mon tour...

**

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 23 octobre 2010 et dernière modification le 23 janvier 2012

merci aux 887 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page