merveilles des livres sous séquestre

Ce grand oeuvre qu’est Défis aux labyrinthes est donc inaccessible. Mon tome I valait 27 euros chez mon libraire, la spéculation le porte à plus de 60 euros chez les revendeurs d’Amazon, autant dire qu’estimez-vous heureux si vous avez le livre chez vous...

C’est dans Collection de sable qu’il y a cette série tout particulièrement merveilleuse (Calvino parle réellement d’une collectionneuse de sables), sur la carte, sur les monstres de cire, sur comment la vitesse acquise par les scribes en taillant de biais leur roseau a fait passer l’écriture sur tablette d’argile d’iconographique à syllabique, de la découverte du Nouveau Monde, plus son hommage à Roland Barthes, des épigraphes et graffitis (la ville écrite), l’archipel des lieux imaginaires, la géographie des fées etc... Peu importe ces choses-là à M. Antoine Gallimard, et c’est nous lecteurs qui sommes toujours les pigeons de leurs jeux d’industrie.

J’ajoute que grand souvenir moi-même de l’expo Beaubourg évoquée par Calvino, et immense regret d’avoir perdu le catalogue édité à l’époque, avec multiples reproductions de cette histoire de la cartographie et de l’imaginaire, qui m’a longtemps accompagné (je crois paumé ou prêté à la Boutique d’écriture de la Paillade en 1994).

Le texte ci-dessous avait dû initialement paraître dans La Republica début des années 80, sa traduction dans Collection de sable est due à Jean-Paul Manganaro.

FB

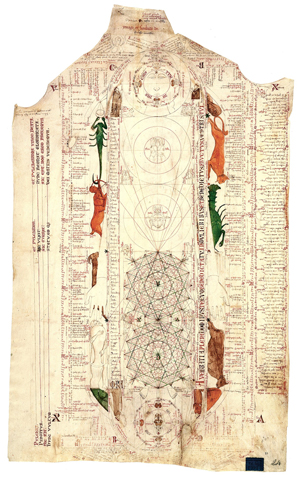

Deux premières images : Opicinus de Canistris (XIVe siècle), et en bas de page Vincenzo Coronelli (XVIe).

Italo Calvino | Le voyageur dans la carte

La forme la plus simple de la carte géographique n’est pas celle qui nous apparaît aujourd’hui comme la plus naturelle, c’est-à-dire la carte qui représente la surface du sol telle que vue par un œil extraterrestre. Le premier besoin de fixer les lieux sur la carte est lié au voyage : c’est le mémento de la succession des étapes, le tracé d’un parcours. Il s’agit donc d’une image linéaire, telle qu’elle peut être donnée seulement sur un long rouleau. Les cartes romaines étaient des rouleaux de parchemin, et nous pouvons comprendre comment elles étaient faites sur une copie médiévale parvenue jusqu’à nous, la « Table de Peutinger », qui comprend tout le système de routes de l’Empire depuis l’Espagne jusqu’à la Turquie.

La totalité du monde alors connu y apparaît aplatie horizontalement comme en vertu d’une anamorphose. Puisque ce qui intéressait, c’étaient les routes terrestres, la Méditerranée est réduite à une étroite rayure horizontale ondulée séparant deux bandes plus larges, à savoir l’Europe et l’Afrique ; c’est pourquoi la Provence et l’Afrique du Nord sont très proches l’une de l’autre, ainsi que la Palestine et l’Anatolie. Ces bandes continentales sont parcourues par des lignes toutes horizontales, toujours, et presque parallèles, qui sont les routes, coupées par des lignes serpentines qui sont les fleuves. Les espaces les entourant sont encombrés de noms écrits et d’indications de distances ; les villes sont marquées par des maisonnettes dessinées de diverses formes.

Ne croyez pas que ce modèle linéaire ne soit valable que pour l’Antiquité : il existe une carte anglaise sur ruban de 1675, avec l’itinéraire de Londres à Aberystwyth, dans le pays de Galles, qui permet aussi de s’orienter grâce à des roses des vents indiquées pour chaque segment de route.

Aux confins entre la cartographie et la peinture paysagiste et perspective, se place un rouleau japonais du XVIIe siècle, long de plus de dix-neuf mètres, qui représente l’itinéraire de Tokyo à Kyoto : un paysage minutieux où l’on voit la route passer sur des hauteurs, traverser des bosquets, longer des villages, traverser des fleuves sur de petits ponts arqués, s’adapter aux caractéristiques du terrain, jamais trop accidenté. C’est un paysage toujours agréable à la vue, sans silhouettes humaines, même s’il est plein de signes de vie concrète. (Les points de départ et d’arrivée ne sont pas représentés, c’est-à-dire les deux villes, dont l’image serait, certainement en contradiction avec l’harmonie uniforme du paysage.) Le rouleau japonais invite à s’identifier à l’invisible voyageur, à parcourir la route dans chacun de ses détours, à monter et descendre les petits ponts et les collines.

La poursuite d’un parcours du début à la fin offre une satisfaction particulière, aussi bien dans la vie que dans la littérature (le voyage en tant que structure de la narration), et il faudrait se demander pourquoi dans les arts figuratifs le thème du parcours n’a pas eu autant de fortune et n’apparaît que sporadiquement. (Je me souviens d’un peintre italien, Mario Rossello, qui a peint récemment un tableau très long, sur un rouleau lui aussi, qui représente un kilomètre d’autoroute.)

La nécessité d’inclure dans une image la dimension du temps en même temps que celle de l’espace est aux origines de la cartographie. Le temps vu comme histoire du passé : je pense aux cartes aztèques, toujours pleines de figurations historico-narratives, mais aussi aux cartes médiévales, tel un parchemin enluminé pour le roi de France par le célèbre cartographe de Majorque Abraham Cresques (XIVe siècle). Le temps au futur : comme présence d’obstacles qu’on rencontrera au cours du voyage, et c’est ici que le temps atmosphérique se soude au temps chronologique ; les cartes des climats répondent à cette fonction, comme celle qui fut dessinée dès le xir siècle par le géographe arabe Al-Idrisi.

La carte géographique, en somme, tout en étant statique, présuppose une idée de narration, elle est conçue en fonction d’un itinéraire, c’est une Odyssée. Dans ce sens, l’exemple le plus approprié est le code aztèque des Pérégrinations, qui raconte à travers des figures humaines et des tracés géométriques l’exode de ce peuple – qui a eu lieu entre 1100 et 1315 – jusqu’à la Terre promise, celle qui allait devenir l’actuelle ville de Mexico.

(S’il existe la carte-Odyssée, la carte-Iliade ne peut manquer : en effet, dès les temps les plus reculés, les plans des villes suggèrent l’idée de l’encerclement, du siège.)

Ces réflexions me sont venues à l’esprit en visitant l’exposition « Cartes et images de la Terre » au centre Pompidou de Paris et en feuilletant le volume publié à cette occasion.

Dans un des essais du volume, François Wahl remarque que la représentation du globe terraqué commence seulement lorsque les coordonnées utilisées pour représenter le ciel sont référées à la Terre. Les paramètres célestes (axe polaire et plan équatorial, méridiens et parallèles) trouvent leur point de rencontre dans la sphère terrestre, c’est-à-dire au centre de l’univers (« erreur féconde s’il en fut »). Déjà, Strabon voyait la géographie comme un rapprochement de la terre et du ciel. La rotondité de la Terre et la quadrature des coordonnées acquerront une évidence en tant que projection sur notre microcosme du schéma du cosmos. « Nous n’avons pu décrire la terre que parce que nous y avons projeté le ciel. »

Les sphères du firmament et du globe terraqué se côtoient dans plusieurs représentations tant orientales qu’occidentales. Deux globes gigantesques de douze mètres de circonférence -une mappemonde et un globe céleste – sont les pièces maîtresses de l’exposition et ils occupent tout le « Forum » du centre Pompidou. Ce sont les plus grandes mappemondes jamais construites, commandées par Louis XIV au frère mineur vénitien Vincenzo Coronelli, cosmographe de la Sérénissime République de Venise (auteur, entre antres, d’un catalogue des îles de la Lagune, au très beau titre Isolario [Insularium]). Ces globes démontés se trouvaient depuis 1915 dans des caisses à Versailles : le fait de les avoir transportés à Paris, restaurés et replacés sur leurs piédestaux monumentaux et soutiens baroques en marbre et en bronze sculptés est un événement qui suffit à rendre mémorable cette exposition.

Le globe céleste représente le firmament tel qu’il était le jour de la naissance dn Roi-Soleil, avec toutes les allégories zodiacales peintes dans des tonalités bleu pâle. Mais la mappemonde est la grande merveille, sur des tons brun et ocre, historiée d’images (par exemple, les cruautés de sauvages cannibales) et d’inscriptions avec des renseignements transmis par les explorateurs et les missionnaires, servant à combler les vides là où la forme des lieux est encore incertaine.

De la Californie, Coronelli fait une île, en commentant dans une légende : « Certains fous disent que la Californie est une péninsule... ». Et à un autre endroit : « On dit qu’il y a là une île, mais c’est faux et je ne l’y mets pas. » Pour ce qui est des sources du Nil, après les avoir marquées en un point et les avoir ensuite déplacées suivant un nouveau témoignage, Coronelli finit par insérer un texte sur les crues du fleuve, qui se conclut candidement par ces mots : « Je me suis trouvé devant un espace à remplir et j’y ai mis cette inscription. »

La documentation géographique sur les nouvelles explorations qui arrivait à Paris à cette époque était recueillie à l’Observatoire, où Jean Dominique Cassini tenait à jour un grand planisphère. Coronelli aurait dû puiser là des informations qui l’obligeaient à corriger continuellement son travail ; mais les progrès de la cartographie, plus que l’aider, embarrassaient cet homme qui voyait encore la géographie à la manière fantaisiste des anciens compilateurs, plutôt que comme une science moderne.

Il faut dire que ce n’est que par le progrès des explorations que l’inexploré acquiert droit de citoyenneté sur les cartes. Avant, ce que l’on ne voyait pas n’existait pas. L’exposition parisienne souligne cet aspect d’un savoir pour lequel toute acquisition nouvelle amène à la conscience de nouvelles lacunes, par exemple dans la série de cartes où l’on croit que les côtes de l’Amérique du Sud abordées par Magellan au cours de son premier voyage appartiennent à l’Australie encore inconnue. La géographie s’institue en tant que science à travers le doute et l’erreur. (Popper devrait être content.)

La morale qui ressort de l’histoire de la cartographie, c’est toujours celle d’une réduction des ambitions humaines. Si, dans la carte romaine, l’orgueil d’identifier la totalité du monde avec l’Empire était implicite, nous voyons l’Europe rapetisser par rapport au reste du monde sur la carte de Fra Mauro (1459), un des premiers planisphères dessinés sur la base des comptes rendus de Marco Polo et des circumnavigations de l’Afrique, et où l’inversion des points cardinaux accentue le renversement de perspective.

C’est comme si la représentation du monde sur une surface limitée le faisait reculer automatiquement au microcosme, renvoyant à l’idée d’un monde plus grand qui le contient. C’est pourquoi la carte se situe souvent à la limite entre deux géographies, celle de la partie et celle du tout, celle de la terre et celle du ciel, ciel qui peut être firmament astronomique ou royaume de Dieu. Une tablette arabe faite à Constantinople au XVIe siècle présente une carte du monde très précise, surmontée d’une (vraie) boussole ; un index en argent pivote vers La Mecque pour que le fidèle puisse orienter ses prières dans la juste direction, où qu’il se trouve.

On remarque à partir de tous ces traits combien un élan subjectif est toujours présent dans une opération qui semble se fonder sur l’objectivité la plus neutre, telle que la cartographie. Le grand centre de la cartographie de la Renaissance est une ville dont le thème spatial dominant est l’incertitude et la variabilité, puisque les limites entre la terre et l’eau y changent continuellement : Venise, où les cartes de la lagune sont toujours à refaire. (À Venise, au XVIe siècle, Vestri dessina une carte des courants que les projections par satellite effectuées pour déterminer la pollution de la lagune confirment à présent point par point.) À la primauté des Vénitiens succédera au XVIIe siècle celle des Hollandais, avec leurs dynasties de grands cartographes-artistes, tels les Blaeu d’Amsterdam : un autre pays où les limites entre la terre et l’eau sont incertaines.

La cartographie en tant que connaissance de l’inexploré procède de pair avec la cartographie en tant que connaissance par chacun de son propre habitat. Les origines doivent en ce cas être recherchées dans la définition des limites sur les plans du cadastre, dont il semblerait qu’il faut reconnaître un premier exemple dans un graffiti préhistorique de la Val Camonica. (Il est intéressant de remarquer que, alors que les limites des propriétés ont été scrupuleusement tracées dès l’Antiquité la plus lointaine, une égale précision dans l’établissement des frontières entre les États semble n’être qu’une préoccupation récente. Un des premiers traités fixant des frontières de manière non approximative est celui de Campoformio, en 1797 : à l’époque napoléonienne la géographie militaire et politique assume une importance sans précédent.)

Entre la cartographie qui regarde vers l’ailleurs et celle qui se concentre sur le territoire familial, il y a un rapport continu. Au XVIIe siècle, l’expansion de la flotte française exigeait une production régulière de bois, mais les forêts de la France s’éclaircissaient et se dépouillaient progressivement. Colbert perçut alors la nécessité d’un relevé cartographique exhaustif des forêts françaises, de manière à avoir toujours présente l’importance des ressources en fûts d’arbre et à planifier rationnellement le ravitaillement et le transport du bois destiné aux chantiers. C’est à ce moment-là que, justement, pour soutenir l’expansion maritime, la connaissance géographique du territoire intérieur devient en France une nécessité primordiale.

Colbert appelle alors à Paris pour diriger l’Observatoire astronomique Jean Dominique Cassini (1625-1712), originaire de Perinaldo près de San Remo, professeur à l’université de Bologne. Nous retrouvons ici le lien entre le ciel et la terre : c’est de l’Observatoire de Paris qu’une dynastie d’astronomes, les Cassini, travaille pendant quatre générations à une carte très minutieuse de la France, dont les problèmes théoriques de triangulation et de mensuration vont se trouver au centre du débat scientifique et dont l’achèvement détaillé durera plus de soixante ans.

La carte des Cassini (à l’échelle d’une « ligne » pour cent toises, soit de 1 à 86400) est exposée dans une reproduction qui envahit tout un stand en débordant des parois sur le sol. Chaque forêt y est dessinée arbre après arbre, chaque petite église a son clocher, chaque village est quadrillé avec tous ses toits, si bien qu’on a l’impression vertigineuse d’avoir sous les yeux tous les arbres et tous les clochers et tous les toits du Royaume de France. On ne peut pas ne pas se souvenir du récit de Borges où la carte de l’Empire chinois coïncidait avec l’étendue de l’Empire.

De la carte des Cassini ont disparu les silhouettes humaines que Coronelli sentait encore le besoin d’insérer dans les étendues de sa mappemonde ; mais ce sont justement ces cartes désertes, inhabitées, qui éveillent dans notre imagination le désir de les vivre de l’intérieur, de nous rapetisser jusqu’à trouver notre propre chemin dans le lacis des signes, de les parcourir, de nous y perdre.

La description de la terre, si d’un côté elle renvoie à la description du ciel et du cosmos, renvoie, de l’autre, à notre propre géographie intérieure. Parmi les documents exposés, il y a les photographies de graffiti mystérieux qui apparaissaient il a quelques années sur certains murs de la ville nouvelle de Fez, au Maroc. On découvrit qu’ils étaient tracés par un vagabond analphabète, paysan émigré qui ne s’était pas intégré à la vie urbaine et qui éprouvait le besoin, pour se retrouver, de marquer les itinéraires d’une sienne carte secrète, en la superposant à la topographie de la ville moderne qui lui était étrangère et hostile.

Procédé opposé et symétrique à celui d’un prêtre italien du début du XIVe siècle, Opicinus de Canistris. Muet, le bras droit paralysé, à demi amnésique, en proie souvent à des visions mystiques et à l’angoisse du péché, Opicinus a une obsession dominante : interpréter les cartes géographiques pour en dire le signifié. Il ne fait que dessiner la carte de la Méditerranée, la forme des côtes en long et en large, y superposant parfois le dessin de la même carte différemment orienté, et il fait apparaître, dans ces tracés géographiques, des silhouettes humaines et animales, des personnages de sa vie et des allégories théologiques, des compénétrations sexuelles et des apparitions angéliques, en leur juxtaposant un commentaire écrit serré sur l’histoire de ses mésaventures et quelques vaticinations sur le destin du monde.

Cas extraordinaire d’« art brut » et de folie cartographique, Opicinus ne fait que projeter son propre monde intérieur sur la carte des terres et des mers. Par un procédé inverse, la société des « précieuses » du XVIIe siècle essaiera de représenter la psychologie selon le code des cartes géographiques : c’est la « carte de Tendre » imaginée par Mlle de Scudéry, où un lac est l’Indifférence, un rocher l’Ambition, et ainsi de suite. Cette idée topographique et extensive de la psychologie, qui indique des rapports de distance et de perspective entre les passions projetées sur une étendue uniforme, fera place avec Freud à l’idée géologique et verticale de la psychologie des profondeurs, faite de strates superposées.

© Italo Calvino, traduction Jean-Paul Manganaro, texte sous séquestre Gallimard.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 24 juillet 2013 et dernière modification le 9 mars 2014

merci aux 5478 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page