ou comment l’armoire à portes vitrées des livres s’est tardivement rouverte

Il y a donc eu dès mes quinze ans Balzac et Kafka, venant après un itinéraire de hasard mais qui incluait aussi et Dickens, et Dostoievski et Tolstoï, et des livres de navigateurs solitaires ou d’expéditions dans les déserts, et tant aussi de biographies et de livres d’histoire, mais des manques invraisemblables : une passion pour Verlaine, mais Rimbaud et Baudelaire inaccessibles – après tout, Rimbaud n’est entré qu’en 1954 dans le monde de l’éducation. Une goinfrerie de romans, les Stendhal relus tous les ans par principe, et des Sartre et des Camus et des Steinbeck aussi bien que des Van der Meersch et ce type désormais oublié, Jacques Laurent pourquoi il me revient comme exemple de cette pulsion roman via livres qui ensuite s’éloignaient sans trace, laissant au mieux une couleur ou un goût. D’autres exceptions côté Simenon ou Jules Verne, déjà le processus de revenir dans un livre.

Mais de 1969 à 1977, je ne saurais rien placer, que des pierres dispersées, comme ces Brecht lus d’affilée dans cette petite chambre où j’étais censé réviser mon bac, ou l’enfoncement dans le surréalisme, ou bien, quand même dans ces années-là, goût certain à la théorie mais qui démarrait du politique et y revenait.

Ça me met souvent en porte-à-faux quand je parle de littérature à des étudiants : moi, à leur âge, j’avais coupé. En même temps, quand j’ai commencé de les rouvrir, cette année 1977, ça a été pour ne plus rien refermer. Reprendre Kafka et c’était comme continuer la même page. Puis s’attaquer aux manques, en fait il suffisait de partir d’un endroit et dévider. On ne contourne pas Flaubert. La théorie était restée sur la table ? C’est Walter Benjamin qui m’amène à Baudelaire. Je tombe par un hasard assez arbitraire sur Maurice Blanchot : je lis tout. Incapable aujourd’hui encore d’aucune relation avec quiconque se serait publiquement laissé aller à une réserve sur Blanchot. J’avais des lettres de lui. Je me revois, triant des cartons avant déménagement, mettre de côté des lettres de Blanchot et de Claude Simon (oh, pas beaucoup, ni de l’un ni de l’autre, ai toujours pensé que ça se passait plutôt par et dans les livres, le meilleur de l’échange), et puis ne jamais les avoir retrouvées : objet qui interroge quoi, la lettre perdue ? De ces années-là, aussi, quelques lettres informant mes parents de mes bifurcations et choix : ma mère récemment me les a remises, dans une enveloppe kraft. Pas osé les relire, pas osé les détruire, ça va venir. Pas bien d’aller s’examiner comme ça : ici je passe par ce qui reste dans la tête, et toute la distorsion qui s’ensuit. Donc, cette année 1977, commencer de lire tous les livres dont parlait Maurice Blanchot, et dont jamais je n’avais entendu parler. Souvenir d’une note (en bas de Faux Pas ?) avec quelque chose du genre : « Les quelques rares personnes à avoir lu ce livre culte qu’est Au-dessous du Volcan me comprendront », cela suffit à vous envoyer le lire. C’est la période où enfin Proust m’est devenu accessible, où je lisais Jabès en même temps que Céline, où Faulkner bien sûr était un choc majeur. Quelles banalités : chemin obligatoire et commun pour quiconque veut écrire, sauf qu’à ce moment-là je ne le savais pas vraiment encore. J’empilais des cahiers, ça a commencé à l’été 1978.

Livres dès lors achetés, certainement, vu l’état aujourd’hui de mes Blanchot. Mais beaucoup de lectures à la bibliothèque d’arrondissement, dans la même rue parisienne où je vivais.

Pourtant, une bascule. J’avais déjà des Pléiade, ce n’était donc pas l’objet en tant que tel. On en trouvait à bas prix chez les bouquinistes, et même je me souviens d’une période à Marseille, en 1983, où il suffisait de demander innocemment au revendeur d’occasion : « Le Pléiade Nerval ? » pour qu’il vous suggère de repasser le lendemain, on l’avait à moitié prix et il y avait encore la trace de l’étiquette Fnac, ces temps sont loin.

De même, je m’étais racheté un Balzac (la collection Seuil l’Intégrale n’était pas très agréable, mais pas chère et commode), les Kafka bien sûr et j’ai devant moi dans cette pièce des planches ramassées sur un trottoir du Faubourg-Montmartre, un magasin de vêtements qui refaisait son aménagement et s’en débarrassait, pour supporter mes livres d’aujourd’hui – permanence par les planches plus que par les livres.

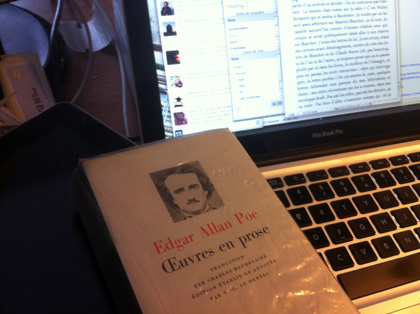

Alors pourquoi cette fois-là j’ai eu l’impression d’une porte magique ? J’avais tout simplement oublié Edgar Poe. Il m’était tombé dans les mains via un vieux poche des Nouvelles histoires extraordinaires et je découvrais ce qui est aussi une banalité : on peut à quinze ans d’écart redécouvrir une lecture comme si à chaque ligne on se souvenait très précisément de ce qu’on avait lu – et qu’on ne saurait pourtant pas reconstituer sans cette relecture.

Deux jours après, un hasard d’auto-stop m’amène à Lannion, ville peu intéressante, sinon que j’y ai un quart de mes gènes et que je voulais me rendre compte de ce qui m’appartenait : une carte postale indiquant une bicoque très sommaire sur un aber, et la bicoque, comme tant de ses semblables probablement, avait aussi fonction de bar et épicerie. Les Perrot et les autres de cette branche-là pêchaient en Islande, mais j’avais déjà été chez Loti. À Lannion, souvenir d’une librairie assortie à la taille de la ville, claire et agréable, et près de la caisse, dans une étagère vitrée, quelques Pléiade – j’aperçois Edgar Poe et je l’achète.

J’ai toujours l’exemplaire là, sur les planches évoquées plus haut, à deux mètres devant moi, je ne me lève pas pour aller le chercher. À une époque indéterminée, la couverture transparente rigide originale tombant en miettes, je l’ai recouverte de nylon transparent. Dedans, pas de notes ni gribouillages, toujours détesté ça. Mais tout d’un coup j’habitais dans Edgar Poe comme une maison. Ce n’est pourtant pas un Poe complet : uniquement ce qu’en a traduit Baudelaire, choix d’édition cohérent. J’ai ailleurs ici les oeuvres vraiment complètes en anglais, avec notamment les essais sur la littérature, mais je vais rarement y voir. Poe me déçoit, quand ce n’est pas celui de Baudelaire. Il reste que tout d’un coup, au lieu d’habiter un livre, j’habitais une maison.

Ce livre a été de tous mes déménagements, tous mes voyages. Des fois on s’en veut de ce genre de fétichisme. Après tout, je ne le relis qu’une ou deux fois par an, et depuis bien longtemps je préfère que ce soit plus près du texte, via les appareils numériques.

Mais ce qui s’était passé, voilà : dans l’armoire à portes vitrées, autrefois, j’avais trouvé, dans un tout petit format, Le scarabée d’or, je ne devais pas avoir dix ans et l’expérience de lecture avait été suffisamment totale pour y faire basculer mon existence même.

Aujourd’hui, et c’est pour cela que cette armoire sera ici le terme du voyage, se demander si, lisant Le scarabée d’or, je lisais un livre, une histoire d’Edgar Poe, ou bien si j’entrais dans l’armoire elle-même – auquel cas la nature du texte et son support importaient peu.

Quand j’ai acheté ce Pléiade d’Edgar Poe, dans une ville où je ne reviendrai que bien plus tard et tout aussi brièvement, dans une modeste librairie assortie à la taille de la ville, j’avais réouvert, à vingt-sept ans, la porte vitrée par laquelle la première fois, encore enfant, j’étais entré en lecture. Dans l’amas poussé à l’écroulement des livres qui ici m’entourent, j’ai toujours l’impression qu’en fait de toute ma vie je n’en aurai acheté qu’un seul.

Ou bien, à y repenser, est-ce que la merveille n’était pas plutôt cette mention à usage de titre : « en prose », dans Oeuvres en prose ?

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 15 février 2011 et dernière modification le 9 février 2013

merci aux 867 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page