comment filmer et parler du brûlot Rolling Stones en l’été 1969 ?

Mise en ligne simultané sur publie.net d’un texte époustouflant de Marc Villard sur l’été 69, Sharon Tate ne verra pas Altamont, et de mes propres Conversations avec Keith Richards lentement concoctées cet hiver.

Du coup, proposition de relecture de ce texte qui a été le 1er que j’ai écrit sur les Rolling Stones, en 1995, pour les Cahiers du Cinéma, à propos du One + One de Godard et du Gimme Shelter des Maysles, 2 films essentiels...

note du 21 mars 2011

Beau cadeau que cette invitation du Centre culturel suisse, rue des Francs-Bourgeois à Paris, que présenter pendant 1 heure (extraits vidéos compris !), le film One + One de Jean-Luc Godard sur les Rolling Stones dans leur travail de studio, en juin 1968.

Pour ce moment d’avant-film, j’apporterai d’autres extraits, le Gimmie Shelter des Maysles ou le Cocksucker Blues de Robert Frank, plus quelques archives.

Se replacer surtout dans cette idée de jaillissement, et l’ensemble des tensions qui y contribuent. Une petite répète Montreux 1972 (merci l’inépuisable stonien J-M B.) pour se remettre dans l’ambiance :

Je retrouve ce texte qu’Antoine de Gaudemar m’avait demandé en 1995 pour le n° des Cahiers du cinéma fêtant le centenaire (du cinéma, pas des Cahiers). C’est 7 ans avant la publication de mon livre sur les Stones, je suis déjà dedans. Il me semble même que, lorsqu’Antoine de Gaudemar m’avait demandé cette contribution, c’est moi qui lui avais proposé que ce soit sur les Stones en film.

Mercredi soir, on aura tous 26 ans, bienvenue !

Rolling Stones, uncensored (Cahiers du cinéma, 1995)

C’était dans la bande annonce du film : The Rolling Stones. uncut. uncensored. unsurpassed. Sous le titre pour nous déjà fétiche : Gimme Shelter. Et c’est encore les Rolling Stones cet hiver là dans One + One : à cause de la chanson enregistrée tout au long de son travail, et pas parce que le réalisateur s’appelait Godard, on était trop jeunes.

Et bien plus tard une salle petite et pas très entretenue (bien sûr depuis disparue), le film alors en permanent chaque jour à 17 h 15, en ce mois d’octobre 1985 ça lui faisait déjà quinze ans sur les épaules, la copie striée de traits verticaux par moment déferlant par vagues sur l’image et brouillant aussi le son, avec comme des saccades. On était trois dans la salle, chacun dans son coin, on n’avait pas à se parler et on a dû ressortir comme des clandestins dans la rue toute petite aussi, à l’époque ces choses-là ça existait encore, et un film n’est pas lieu clos d’images, mais le rapport qu’on a entretenu avec elles au moment qu’on les a vues, la couleur du ciel en sortant et le bruit de la ville.

Je n’ai pas revu Gimme Shelter, donc retrouver en soi dans le fond du crâne ce qui a échappé à un ensevelissement comme par ces rayures blanches et ces crachements généralisées alors sur la mémoire, alors que le pan central du film reste harponné comme élément qu’on sait décisif d’une construction de soi-même, sans pour autant qu’en devienne énonçable cette relation. On fait l’inventaire, il n’est pas forcément dans l’ordre.

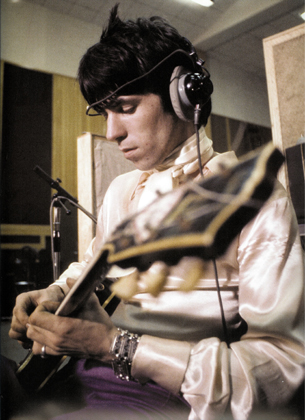

Film donc moins comptant dans le premier instant que la valeur symbolique accordée à ce dont il traite. L’acte du cinéma pourtant là, puisqu’il y a eu saisie sur pellicule par caméra, et accompagnement systématique, deux mois durant, de ce qui était filmé par les réalisateurs et leur équipe. Il se trouve seulement qu’une éruption du réel (Altamont, 6 décembre 1969) émerge dans cet acte presque neutre de prise de vue et y fait trace de ce que le cinéma toujours cherche ailleurs vainement à rejoindre et symboliquement reproduire (mieux que ces fractures elles-mêmes ne savent l’imposer au réel où nous sommes des jouets), ce qu’on est dans son sac de peau dans les grandes forces du monde, et la serrure par où regarder ça à toujours à voir avec la main sur l’épaule qu’on se sait, ce qui du travail de la mort vous a touché près et quinze ans après on est trois dans un sale empuantie de tabac, où le film à bout de sa vie défile à heure fixe sa copie striée de blanc, au son crachant. Comptaient depuis nos quatorze ans les mots Rolling Stones et la panoplie accessoire qui les suivait, comme les titres d’album dont nous faisions icônes (dans la pochette de carton, le disque souple de vinyle et son sillon si fin, qu’on faisait avant première écoute briller sous la lampe, et que cela recouvre tant de son). Énoncés même incompréhensibles, mots de bouche et leur partage I was born in a crossfire hurricane / And I howled at my Ma in the driving rain / Jumping Jack Flash it’s a gas projecteurs, rampe, lumière, amplis, les cinq sur scène et l’étoile maquillée au premier plan, sa danse et sa bouche, puis Keith le sombre et l’impression de cette construction d’os prête à tomber, le cortège des poisons que volontairement on s’inculque (j’avais seize ans) mais les accords lourds déversés et le pantalon à clous et la solidité finalement du tout sur les mauvaises dents noires comme on n’aurait jamais osé y aller voir, le batteur en costume strict et le bassiste qui ne riait pas, le guitariste remplaçant (ç’aurait donc pu être nous-mêmes qu’ils aient choisi ?) et sa grande Gibson rouge, voilà le matériau. Ce qui allait avec, entrées de scènes et ce qu’on joue mine de rien pour s’échauffer en coulisse, l’intimité des grands s’appliquant avant le théâtre leur maquillage d’indiens, les avions d’une ville l’autre et le studio investi où d’une nuit blanche on fixe l’hymne ensuite partout diffusé (à nous aussi, avec nos mauvaises guitares, il aurait suffi donc d’une nuit blanche de plus et d’un bon magnétophone). Mais dès la scène initiale de concert finie, le film lui-même sur la table de montage, et eux les Stones de tout près, visionnant : non plus la tête de vainqueurs mais blafards et la scène rejouée d’Altamont : un jet d’acide fait trou dans la mémoire vive.

Ils ont en vingt-six, mais en dix ans ont déjà accumulé chacun vingt vies ordinaires. Les autres, Lennon et son groupe, sont déjà en train de remiser leur machine. Eux jusqu’ici ont été les seconds. Brian Jones est mort (un an sépare One + One, Godard, de Gimme Shelter, Maysles Brothers), ils ont embauché le remplaçant et sont partis sur les routes américaines. La musique a changé, les amplis sont fidèles, ils ont une rage, ou une fatigue, qui extrait d’eux-mêmes, les types de vingt-six ans, le batteur et le bassiste un peu plus, le remplaçant un peu moins, une couche à laquelle jamais ils n’avaient pu prétendre. Là-bas entre deux concerts, dans une nuit blanche de plus, ils enregistrent ce qu’ils ne sauront jamais reproduire, vingt-cinq ans durant ensuite recommenceront sans jamais plus retrouver le filon profond. Et pour cette raison légitimer l’impression, chaque fois que paraissait un des albums de la suite magique (Beggar’s Banquet, Let it bleed, Get Yer Ya Ya’s out, Sticky Fingers, Exile on Main Street et c’en fut fini des Stones comme de nos seize ans), qu’ils parlaient pour nous tous, que c’était bien cela que nous portions en nous profond, que c’était notre hymne, nous qui avions dix ans de moins et n’avions pas tant vécu (mais savions qu’eux-mêmes à cet âge étaient encore dans leur banlieue de Dartford et Keith, qui n’était plus enfant de choeur, jouant d’une guitare de contreplaqué dans les toilettes du collège technique, comme nous faisions).

Et reste incompréhensible ce que le petit homme à cravate et cheveu rare en pleine suite magique vint là faire à Londres au studio (Olympic) où les monstres, les vingt-six ans et la beauté arrogante des vainqueurs, sur les guitares acoustiques Gibson encore plus inaccessibles, semblaient s’amuser (comme nous au samedi soir on le faisait) en tapant sur des tambours et plaquant trois accords. Et cela commence comme une danse, pas méchante. Mais Godard, qui nous apprend la forme répétitive, les fait reprendre. Et eux, les gandins, fiers d’être sur le film du maître, s’y collent : est-ce que jamais Sympathy for the Devil (sous-titre du film de Godard) aurait été cet étendard pour dix ans si le petit homme à cravate et cheveux rares n’avait pas été poster ses machines à un pas des monstres sur leurs tabourets, de la bouche en cul-de-poule de l’étoile et de Keith s’appropriant la guitare basse voulant prouver que l’excès volontaire des poisons ne rejoignait pas le coeur dansant de l’homme s’il est homme de musique.

C’est l’année même de la sortie du film, et dans l’écho d’Altamont, ce nuage noir sur eux les Stones et qui nous accrochaient d’autant plus fort à ces musiques que Poitiers restait calme, qu’un mercredi après-midi, internes en permission du lycée on avait dû se retrouver sur les fauteuils de peluche rouge (il y avait deux cinémas à Poitiers, mais ceux-là, les films de la marge, c’était dans le plus petit, un peu à l’écart du centre, avec encore un balcon où de préférence nous allions), venant là pour les Stones et pris d’un coup par la machine Godard, interviewes, images de rues (cette matière dans les films de Godard qui s’évanouit après eux, mais laisse autour de ce qui reste telle netteté que l’inter-relation y survit quand même - le nom même du petit homme à cravate qu’on apprenait par eux, les Stones, qui l’authentifiaient), cela que nous supposions bien du vaste monde et de ses grandes villes loin de Poitiers, et puis le retour chaque séquence à eux sur leurs tabourets, la musique qu’on reconnaissait mais chaque fois différée, devenant l’hymne, l’étoile coiffant enfin son casque pour venir en duo avec Keith (deux bouches avançant ensemble sur la grille noire du micro de studio) plaquer la dernière couche hypnotique de vocaux. Et Brian Jones s’éteint, à bout de tout, de musique même, absent au réel dans le film même qui épouse ce réel : le contraire exactement de la fabrication de cinéma.

Et le mystère reste de ces épousailles, quand elles adviennent. Que le cinéma n’est pas un art pur. Qu’entretenant volontairement pour sa fiction l’illusion de réel, la part en lui est faite au réel pris vif, et que le geste même de l’aspirer dans la machine d’art le décale et nous apprend à lire en nous ce qui n’est pas la représentation à chaque instant reconstruite par le monde en nous-mêmes, mais quelque chose plus loin et brut, qui est là où on perçoit, et là où ce qui se perçoit se mêle d’où et comment on se comporte. Qu’on résiste en se comportant à nos propres décisions d’interprétation du réel. Et le petit homme à cravate et cheveu rare a compté pour mettre cela tout nu sur la toile. Depuis la première apparition sur le buffet familial d’un poste de télévision et ce qui s’y montrait aux repas entre les speakerines, la frontière n’est pas saisissable entre document et fiction lorsqu’il s’agit de ce que la fiction même joue et creuse de l’inconscient et d’un fond archaïque du mental où c’est le monde même comme on le tient à main nue, comme on le rassemble dans sa paume et que c’est soi-même qu’on lit à rebours : dans Gimme Shelter le cri, ce qu’on ne saurait en soi-même produire ni extorquer que devant la mort vue. Le cri d’une femme qui voit un homme s’abattre et mourir.

Bruit de pales d’un hélicoptère. Table de montage et les types de vingt-six ans cette fois pour ce qu’ils sont : pas eu le temps de grandir, petits, maigres et fragiles, surtout : ne comprenant pas. Cigarettes nerveusement tirées. Sur l’autoroute c’est la nuit. Filmé à ras du sol, la perspective. L’aube. Centaines de silhouettes sales, des duvets sur l’épaule. Hélicoptère. Sur la table de montage, l’autre scène défile : la musique est cahoteuse, les groupes devant sont serrés, il y a de dos les gros types à blouson et puis un mouvement comme un creux les aspirant tous, le couteau et enfin le cri. L’interview plus tard de Charlie Watts (Charles Robert Watts) mais qu’il ne sait rien dire, l’homme du rythme est dans sa tête assourdi, il n’a rien à dire qu’aller de concert à concert et jouer, ce qui s’est passé à Altamont le déborde, reste ce cri.

Charles Robert (Charlie) Watts dans le film de Godard, la répétition hypnotique d’un battement sur de minuscules tabla et la même manière d’attendre assis par terre, la vie de musicien c’est d’attendre, le cortège qui revient des images de rue, de l’interview d’un Noir, la manière d’occuper tout l’espace rectangulaire sans qu’une fiction l’unifie, mais tout près du sentiment même qu’on a de vivre et l’art d’y ramener aussi, sur le même plan rectangulaire, le plus symbolique, l’ombre heurtée de Keith le maigre sous casque maintenant sur la Les Paul électrique noire, l’autre, le blond, bouffi de l’alcool et des drogues, a 26 ans aussi et prêt à mourir : sous la frange la musique s’est retirée, plus rien qu’un battement de maracas et l’insistance de la machine à filmer sur l’hommeen cessation d’être : est-ce que lui, Godard, le savait, que se passe-t-il dans la tête de celui qui filme, jaloux des cheveux longs, de la danse dans le pantalon et d’être dieu dans le siècle, s’en venger par la proche mort vue sur le visage bouffi d’alcool et de dope du dieu même ?

Que les Maysles, qui n’ont plus fait parler d’eux depuis, participèrent du cinéma dans son histoire dans la fraction de seconde qu’il fallut pour retourner la caméra de l’étoile, sa bouche maquillée touchant le micro, des costauds saouls en blouson lorsqu’il se mettent à cinq sur le type qui se renverse (qu’il reste juste le nom San José écrit en gros au dos du blouson de cuir de celui qui cogne), qu’un couteau émerge en haut de l’image et qu’on voit le bras descendre, ou qu’eux-mêmes derrière leur machine participaient du même effroi, tournèrent leur appareil pour avoir peur pour leur peau ? Le film ensuite n’est plus rien que la même scène passée et repassée aux cinq Stones qui ne disent rien, n’ont pas un mot à dire. Il y a le cri, il vient en travers de la musique comme si elle-même portait la déchirure qui l’annule, la litanie reprend ensuite : avocats, organisateurs de spectacles, et retour à la nuit blanche dans le studio de Muscle Schoals, trois nuits avant le couteau, qu’ils ont vingt-six ans et sont fragiles cut foules dans le matin de décembre rampant vers l’autoroute abandonnée cut débarqués de l’hélicoptère, transbahutés dans la caravane cut frêles silhouettes (ils sont petits ils sont maigres) courant vers la scène cut lui, l’étoile, bouche en cul-de-poule, les yeux dilatés des excitants à l’époque d’usage welcome for the breakfast show Keith attaquant sur cinq cordes (et non six) le riff en accords ouverts et puis le bruit infernal et les cannes de billard les blousons lui l’étoile encore hey stop it people sisters brothers and sisters comme on now just cool out keep sit down let’s just relax we can keep together sit down aw’right l’étoile perdue ou effrayée ça se voit dans ses yeux malgré la charge de toxiques avalée qui vous met à côté des sensations ordinaires, tandis que le remplaçant ébauche un air presque de supermarché, que Keith s’énerve (le seul, lui le futur multimilliardaire, à oser s’en prendre physiquement aux gros bras que l’Amérique réavalera dès le lendemain dans la masse de ses destins anonymes tuer un type parce qu’il touche à votre moto et la voix de l’assassin au téléphone, s’expliquant) et que Charlie Watts lance les roulements du morceau étendard, que la mort dans Gimme Shelter se fait par l’hypnose due à la machine filmique de Godard, le morceau hypnotique fabriqué prise après prise one plus one dans la foulée des manifestations de mai à Paris, le morceau qui n’aurait pas existé si le petit homme à cravate n’avait pas forcé les dieux de vingt-six ans à faire mieux qu’ils n’avaient jamais fait, simplement parce qu’on les regardait et voilà l’hypnose maintenant sur scène et encore des caméras et qu’il y a mort d’homme : le lien fait du couteau et du petit homme, un an avant, posté face aux tabourets, ne manquant rien des corps, obscénité de ce film habillé où c’est leurs corps de jeunes types, les maigreurs aux poignets, les yeux après l’insomnie, les cuisses sur la chaise, l’étirement d’une bouche, les cigarettes qu’on allume et la peau sous la chemise, la misère que c’est de faire tant avec trois accords pour extorquer de soi-même le fond de la danse.

Question de la réalité dans le film quand il prétend d’entrée à ne la pas outrepasser, mais que dans les deux cas la mort décide à leur place et fait de nous des voyeurs déplacés, nous met en attente de ce qui ne se produira plus jamais quoi que ce soit qu’ensuite on regarde, comprendre à seize ans qu’il y a plus grave, par ces ombres qui traversent, que le hasard pour soi-même peut jouer cela par le plus humble et maladroit des films, Gimme Shelter, chose filmée plus que film et qu’un autre, qui à cause de sa cravate et de sa calvitie ne participait pas de ce symbole, parce qu’il avait filmé si près les monstres, nous avait forcé au contraire de venir face au mot cinéma lui-même, mystère d’un mariage fait, le temps même qu’on est dans le lieu du simulacre, la salle de Poitiers pour les internes du lycée au mercredi après-midi, de la réalité et de l’illusion, mais que ce cri dans un film ou la destruction, l’inaudible guitare de Brian Jones qui va mourir dans l’autre ramènent au plus ancien des rituels né de la danse devant le feu, la loi de la vieille tragédie qui rapporte tout du spectacle à la mort devant nous (même les Rolling Stones sont de Dartford près de Londres et de leurs seize à leur vingt-six ans n’ont fait que jouer nuit après nuit trois accords sur les battement précis de Watts Charles Robert).

Meredith Hunter tué au couteau, deux types écrasés (par une Plymouth, on sait, mais pas leurs noms), une autre la nuque brisée par les cannes de billard des Hell’s Angels, un enfin noyé dans un canal d’irrigation proche, dans la caméra l’abrutissement des toxiques qu’on s’injecte Altamont speedway free concert les frères Maysles, au bout de leur documentaire sur la tournée, y feront basculer leur film : cet obèse nu qui s’arrose, San Francisco 6 décembre 69 et Keith Richards à Muscle Schoals sur les consoles de mixage en pantalon à fleurs buvant son whisky au goulot I always drank hard et comprendre que telle fut notre chance mais quoi là-dedans qui l’explique, ni l’obèse nu qui s’arrose ni les silhouettes dans l’aube qui déboulent par milliers, duvet sur l’épaule, ni l’hélicoptère et les cinq silhouettes maigres qui courent vers la caravane ni la fille nue hissée à boutde bras sur la foule ni les cannes de billard tenues par le petit bout pour cogner sur des crânes, ni les projecteurs quand s’ouvre le film sur le concert de prestige au Madison Square’s ni.

Alors couper, travailler à rebours sur soi-même, ce qui fait que de l’histoire gigantesque en soi-même des images strates sur strates déposées, avec les grands rires et les pleurs, et la théâtralité pure des grands rituels, toute la litanie des noms qu’on pourrait dire et qu’on a sous chaque mot qu’on trace s’il est lié à une image dans la boîte d’os qu’on se promène sur les épaules, c’est à deux morceaux de pellicule avalés depuis longtemps dans la masse morte et anonyme de l’histoire des films (à n’importe quelle histoire qu’on en appelle, la masse morte d’abord commanderait), petit homme à cravate ou pas, Rolling Stones ou pas il y a autre chose à comprendre pour sa propre mémoire, qui tient peut-être par exemple à l’âge qu’on a pour voir, que ce qu’on voit à seize ans est un définitif viatique et tant pis ce sur quoi c’est tombé, ou qui immédiatement a fait racine dans autre chose qu’ensuite on cherche et on cherche et qui ne revient plus, que le monde s’inscrive tel quel dans sa peau mouvante et par où il nous prend, les Stones en répétition puis les Stones devant le cri et que plus rien n’est fiction, alors même qu’on est dans la représentation et que c’est soi-même qu’on projette là-haut sur la toile, Godard et Maysles c’est le cinéma en train de se fabriquer qu’on nous montre, les machines et les prises, la table de mixage et les rushes, et que ce qu’on filme n’est pas séparé de l’implacable continuité du réel.

Et variation sur ce qu’on en a tiré pour soi (puisqu’on continue d’aller voir les films du petit homme à cravate), ou ce chemin qu’on n’en finit pas de défaire sur pourquoi on en est là et que ce qu’il nous est donné de faire, ce à quoi il nous est donné d’obéir, se donne de cette façon et pas d’une autre. Et parallèle, ce fait mineur, même, qu’on puisse inscrire le temps, celui qui est juste devant soi, en portant cravate plutôt qu’afficher la symbolique même de la résistance, musiques fortes et cheveux sur les oreilles. La fiction a disparu, mais ses outils sont au travail : on est en fiction, parce qu’elle dissout sa propre illusion et c’est cela le cinéma, fascinante illusion qu’on a de connaître quand c’est par pans d’images que le monde nous est livré pour nous qui un jour, l’enfance mi faite, avons vu débarquer sur nos buffets de village (quand une fois l’an on allait voir Connaissance du Monde et les voyages des Mahuzier) le gros hublot gris des guerres humaines et tout ensuite jaugé à cette aune et le virage alors définitif quand l’acte même de faire film, mettre sur pellicule, tombait dans le trou : se braquant sur ce qui, dans le réel même, était son coeur symbolique (au moins pour nous qui avion seize ans et décidions de laisser, dans nos villages, les cheveux venir sur les oreilles) et sa représentation renouant avec les plus anciens rituels de sacrifice (tout près de Meredith Hunter assassiné ceux qui au bord de la scène venaient braquer leurs yeux sur les doigts des guitaristes, la paluche maigre du revêche Keith Richards notre saint patron, pour apprendre). Et tant pis pour elle, la mort, qui venait coller là doublement la figure bouffie de Jones qui ne faisait plus de musique, perdu dans un monde qui ne parlait plus à personne, ou celle du jeune type qui jusqu’ici n’avait pas d’histoire, et qui prit un coup de couteau ça aurait pu être un autre à sa place, eux aussi, les cinq mecs de vingt-six ans, le hasard sur leur vie avait été une pichenette de doigt qui vous lance, on vient se mettre là-devant et tant pis pour où ça vous mène, et voilà deux films qui s’occupaient pour une fois de cette pichenette même, l’inconnu qui y préside plutôt qu’à s’occuper de ce qui se passe sous les têtes tourmentées. Désordre qui était ce que nous voulions pour avancer dans les représentations pré-construites qui ne nous convenaient pas et s’en aller loin des villages, et que toute symbolique est traversée de cet écran pour trouver la force à se comporter en avant de sa propre raison sur le mot shelter, quelque chose comme désordre : Oh a storm is threat’ning my very life today / If I don’t get some shelter I gonna fade away / Gimme shelter...

Dans le tout petit espace qui, à vingt ans de distance, sépare les deux films, Maysles et Godard, où la même chanson fait cadre à l’extinction vue du blond Brian Jones (3 juillet) et à l’assassinat de Meredith Hunter (6 décembre), dans ce même créneau étroit qu’à seize ans on porte plus radicalement en avant de soi où réel et symbole s’interpénètrent, le 21 juillet 1969 on a marché sur la lune et c’était aussi du cinéma.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 21 mars 2011 et dernière modification le 16 juin 2012

merci aux 3179 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page