vieilles routes et villes de l’Est Europe, chez Christian Bourgois

Kecskemet, Kiskun, Korçë, Voskopojë, et puis Babadag...

Kocevski Rog, Cernovcy, Gjirokastër, Lwow, et puis Babadag...

« Ni Rozpucie, ni Baurci, ni Caraorman ne mourront d’épuisement. »

Uzlina, Bardejov, Sokolow, Husi, Soroca, et puis Babadag...

Paltinis, Denesti, Hàrnicesti, Giulesti, et puis Babadag...

Medzilaborce, Zborov, Ubl’a, Szabols-Szatmar, la Transnitrie et le Maramures.

Dukla, Ersztegom, la rivière Zala, la rivière Kerka, « je n’aurais pas eu à me traîner de Dulabka à Bajansenye... »

Okeçie, Abrud, Zdynia, Gorlice, Podoliniex, Solotvina, Crisan, Branesrti, Dragos, Màd, Tokaj, Hidasnemeti, Sàrospatak, Pàlhaza, Sotofüdro, Gönc, Göncrkucza...

En lisant, on se dit qu’il faudrait chercher sur la carte, si c’est vrai. S’il y a telle ville, au bord de telle rivière, de telle route, et de façon qu’un train, un autobus, une mauvaise voiture surchargée puisse vous emporter au nom suivant. On est trop fasciné. Après tout, qu’importe où soit ici bas ce nom : comptent les maisons et leur rapport à la terre, les visages et leur rapport à l’attente, et ce que nous faisons, non pas seulement du temps et de l’espace, mais d’un destin qui avance ou pas. Ou, plus exactement : ce qu’on fait de soi et comment on reçoit les autres quand le destin n’avance pas, et qu’on habite un tel nom.

Et tout du long, parce que d’un bout d’autobus à une gare sans train, c’est toujours une conversation vague qui s’ébauche, la maison où on vous reçoit pour dormir, où l’hôtel qu’on ne trouve pas, et la lumière à l’aube comment elle est, et ce qu’on mange et ce qu’on boit, et de quel argent on le paye, c’est sa propre relation à l’espace, au temps, à la route et à l’attente qu’on aperçoit. Fraternité d’une condition pauvre : la nôtre, tant est grande la disproportion de ce que nous sommes, nous et nos villes, dans les massacres du temps, la prégnance d’un passé tellement lourd que le présent en est à peine secoué.

Pourtant, au bout du livre, ou presque, je reprends le vieil atlas : on l’avait acheté à Berlin, en 1988, parce que, dans cette maison où nous discutions avec les voisins du dessus, Norman et Cella Manea, où nous échangions avec les voisins du dessous, Arvo Pärt et les siens, les noms et les routes nous étaient si inconnus.

Un gros atlas bleu, comme encore à l’époque on faisait des livres à rêve, des livres qui contiennent 1000 Jules Verne, des cartes qu’on regarde longtemps, et un index en caractères minuscules tout au bout, qui mêle par ordre alphabétique tous les noms du monde, indiquant la page et l’indication de bataille navale (K9, J10) pour associer à nouveau le nom et un tout petit bout du monde.

Au bout du livre j’ai réouvert l’atlas et tous ces noms y sont. Ce qui n’y est plus, c’est la frontière étanche qui nous en séparait. Et, aux bords de la Bulgarie, de la Hongrie, de l’Ukraine, de la Roumanie, d’autres frontières ont surgi : la Moldavie ce n’était pour moi qu’un nom presque de bande dessinée. Mais on peut traverser la Moldavie dans sa longueur, entrer en Transnitrie, comme on peut se rendre au musée de Gagaouzie à Comrat, qui en est la capitale :

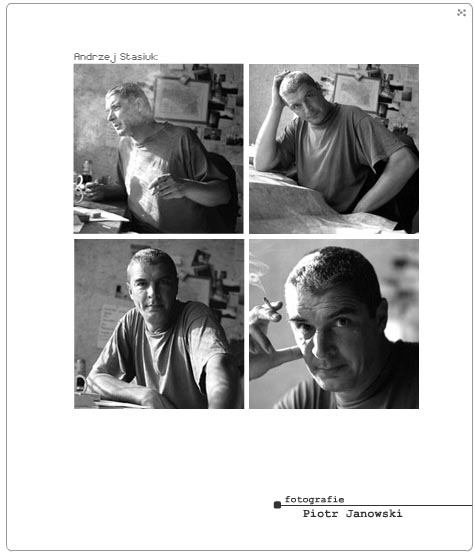

D’Andrzej Stasiuk, la photo sur le wikipedia polonais : qu’importe le petit pourcentage d’approximations de wikipedia, s’il nous offre aussi de tels renseignements. On y apprend aussi que ses Chemins de Badabag, parus en 2004 dans la langue originale, ont reçu plusieurs prix. Fier de voir Stasiuk déjà repéré dans les dossiers d’Ombres blanches, il n’y a pas de hasard. Notice bien sûr sur le site Christian Bourgois, un des rares sites d’éditeur avec contenu (mais là, sur Stasiuk, peu). Et puis voilà.

Andrzej Stasiuk a un site personnel, reste à franchir l’obstacle de la langue, mais au moins fait-on mieux connaissance...

Alors mention spéciale à retors de nous proposer dans son "atelier 2" un inédit de Stasiuk, Le calme, qui plus est version bilingue, et de nous apprendre que le mot polonais pour calme est spokoj.

J’ai commencé ce livre début juillet, j’en termine juste la lecture. Déstabilisé profondément (Hatzfeld aussi me produit cet effet-là, avec sa Stratégie des antilopes, pour d’autres raisons). Déstabilisé dans ma perception du temps et de l’espace. Et ce basculement, nous savons depuis Nicolas Bouvier comme il est essentiel : rendre poreuse notre relation à l’autre.

Sans doute que Bouvier, ou quiconque d’entre nous, aurait pu faire le chemin de Babadag, et s’en aller là-bas, et pareillement dire le mauvais goût de la bière ou ces décorations sur le buffet de cuisine, là où on vous reçoit. D’ailleurs, cet été, je me suis retrouvé à Sarande sur telle route d’Albanie qu’avait forcément empruntée Stasiuk. Mais Stasiuk a mon âge ou presque (il est de 1956) : il est né l’année de Budapest. Il avait 22 ans l’année de Prague, et 34 ans l’année de Gdansk : il a appris le russe à l’école parce que.

Alors, toutes ces années depuis l’effondrement du bloc socialiste, il est parti sur les routes de là-bas. Il est allé jusqu’au bout. L’estuaire du Danube est un pays de marais où on accède par bateau à des villes sans autres accès, mais où croisent des cargos parfois chargés de moutons qui sont une scène de Rabelais, à 500 ans près. Et même s’il n’y a rien de plus à voir, entre Tiszacsermely et Nagyhomok :

Ce que cherche Stasiuk, c’est en quoi son propre destin de Polonais le sépare de nous-mêmes, Européens de l’ouest, quand nos lectures, nos référents esthétiques, notre quête est la même, et que cela s’appelle littérature de la même façon pour lui que pour les autres. Ce qu’il interroge en allant au bout du Danube et jusqu’à Babadag, c’est cette communauté où nous sommes aujourd’hui, lui et nous, dans ce présent — et que ce que signifie le mot littérature est sans doute foulé des mêmes pieds. C’est cette quête du présent, là où l’espace et le temps sont distendus par la pauvreté organisée du présent, qui fait la part unique de ce livre.

Une lecture où on reste aussi longtemps, on pourrait tout commenter : on s’en veut presque de ne pas connaître Babadag. Et tout cela doit sonner bien beau en polonais : on a quelques démangeaisons parfois quand on s’imagine que la traduction pourrait aller plus du côté de le la phrase des Balkans de Maspero ou du Danube de Magris (par exemple, j’aurais conseillé à la traductrice d’éviter ces tel un, telle une qui reviennent chaque deux pages, et rhétorisent une image qui ne l’est pas, rhétorique). Mais on s’en moque, au regard de ce qu’on traverse : et ça n’a pas dû être facile, de traduire. Pas plus que ceux qui s’affrontent à Bouvier dans leur langue.

Enfin, l’interrogation sur le voir : qu’est-ce que Stasiuk a vu de Sarande, en Albanie, qu’au même endroit j’ai vu autrement ? La question de l’image, de la photographie, est souvent posée. On rêve souvent, à ses pages, qu’il se soit fait suivre de Depardon. En reprenant le nom des villes, cet après-midi, je suis parti voir sur FlickR à quoi elles ressemblaient : on en trouve, des images, même de Babadag. Mais ce sont des images muettes, des villes en représentation. Voir n’appartient qu’à la phrase : et c’est un livre de voir.

Je suis content d’écrire sur Internet, et avoir pris une heure de mon après-midi, après deux mois de lecture, pour quelques phrases et quelques liens sur ce livre : comme Laurent Evrard, librairie Le Livre à Tours m’avait passé le relais (parce que je ne serais pas tombé de moi-même sur ce livre, sans son habituel Tiens, c’est pour toi, ça...), je le passe ici au suivant. On ne sera pas nombreux, c’est sûr. Mais on saura pourquoi.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 10 septembre 2007

merci aux 3042 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page