"écrire n’est pas tout à fait tout"

A lire ou relire avant la parution du 2ème Carnet de notes chez Verdier en septembre : on doit être quelques-uns à s’y être déjà plongés sans attendre la date de sortie, de la même façon que j’avais lu le tome 1.

Le texte ci-dessous avait été publié dans l’Humanité du 13 novembre 2002, supplément pour l’anniversaire du 1er numéro des Lettres Françaises.

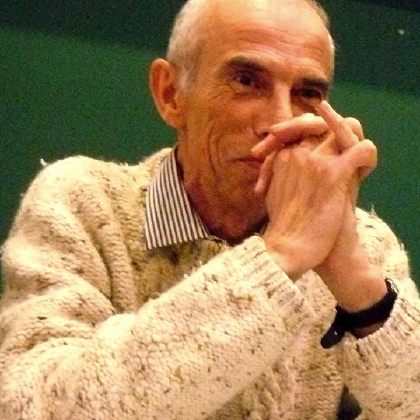

A lire aussi : Bergounioux, le puzzle qui ne se rejoint pas. D’autres photographies de Pierre Bergounioux dans la chronique images.

écrire n’est pas tout à fait tout, dit Bergounioux

Il faut quand même un sacré culot. Sans doute que la collection bleue de Gallimard, avec son injonction triangulaire (le texte joint deux figures, celle de l’auteur en miroir de son autre, comme Michon via Rimbaud et Florence Delay via Nerval), incite à cette prise de liberté. Sans doute aussi que l’explication, ainsi placée dans le champ même de la littérature, repousse et gomme ce qui serait traces du pensé plutôt que du sensible, du raisonné plutôt que de l’intuitif, des fonctionnements secrets qu’on insère dans la durée intime de lire (la mère de Rimbaud telle que déployée par Michon ou le père de Nerval tel que reconstruit par Florence Delay).

Ainsi, dans Faulkner vu par Bergounioux, l’incroyable absence de toute idée de travail littéraire, ou de la littérature comme travail. Ou bien, dans l’autoportrait qui s’en dresse, ce culot d’une égalité orgueilleuse entre le provincial préparant dans un lycée de Limoges son concours de Normale Sup’ (voir la fin de C’était nous) et le fils de quincaillier du Mississipi, qui souffrait d’être trop petit. Ce qui compte à décrire, c’est l’arrachement qui vous prend par écrire et où cela vous porte, comment on s’y accroche à l’explication première et qu’on ne décide même pas du terrain précis et brutal de cette explication. Du conflit qui s’instaure entre la totale lucidité qui est ce qu’exige de vous cet arrachement, et la plongée totalement irrationnelle qui est cette explication même, ce avec quoi on se bat.

On le reconnaît, Bergounioux. Il vient avec tous ses travers, son mépris irraisonné de Balzac et sa vénération datée de Flaubert (lui qui ne se vante pas souvent de sa thèse de doctorat sous la direction de Roland Barthes, vouée au vieux Normand). On le reconnaît par sa façon, à chaque page blanche qu’est un nouveau livre, de nous redessiner son paysage intellectuel, avec le poêle où le mercenaire Descartes vécut son illumination, ou Hegel, manuscrit de sa Phénoménologie sous le bras, fuyant l’approche des troupes napoléoniennes, et même sa propre rencontre avec Faulkner. Si ce paysage s’augmente d’une nouvelle diffraction, c’est parce qu’ici, à coté de la figure du petit Faulkner, sont deux ombres aussi maigres : Proust et Joyce, et que chacun des membres du trio début de siècle (Kafka souvent avec eux), il les fait heurter à cette même imprédictibilité, le fait que l’œuvre ne se découvre, concept tellement proustien, qu’à rebours d’où on l’élabore, là d’où elle vous fait à vous-même violence. C’est bien impressionnant, ces trois-là (Kafka derrière eux silencieux), de les voir déambuler dans le livre de Bergounioux quasiment en relief, moustaches ou chaussures vernies comprises, sans que jamais il leur soit donné d’écrire mais tout entiers voués à cette énigme qui les saisit, et passe par l’explication violente, hasardeuse, toujours à côté d’où elle aurait pu être recevable, d’avec le monde en l’état qui vous échoit.

Si on reconnaît Bergounioux, c’est parce que, dans ce jeu de miroir qui est le principe de cette collection et autorise l’exercice de cette fraternité, le paysage autobiographique aussi est du déjà vu. Par exemple, sa rencontre avec les pages illisibles de Faulkner (notre premier rapport à tous avec Faulkner a passé par l’illisible, c’est d’ici qu’il faut le saisir) dans la bibliothèque municipale de Brive, en Corrèze. On y a déjà eu droit dans ce livre hallucinant de Bergounioux qui s’intitule La Mort de Brune, Brune étant ce général napoléonien oublié partout sauf à Brive, où il a son tableau au musée. Livre hallucinant parce qu’il reste en deçà du roman, nous contraint à cette frontière de la ville, telle qu’avant l’irruption de la première station-service à piste bitumée. Dans l’expérience subjective de micro-mondes partiels par quoi accède à la présence l’objet complexe qu’on nomme ville, c’est le sentiment de présence, et l’énigme à chaque coin de réel, qui sauve la pulsion romanesque, met à nu la rage d’écrire pour s’expliquer soi avec le monde, sans jamais basculer plus loin que cela même qui fait présence, dans son opacité dite. La scène de l’adolescent devant le livre illisible, Bergounioux nous la redit comme si nous n’avions jamais lu aucun de ses livres, ou sous prétexte peut-être que lui-même ne les relit jamais.

Mais comment appréhender, autrement que par cette récurrence, par cette astreinte au donné, par ce retour au mercenaire qui rêve sur le poêle, l’idée ici mise au premier plan que la novation, la rupture qu’instaure l’oeuvre ne peuvent avoir d’autre rapport au monde, à l’instant qu’elle y émerge, que par des adjectifs comme manqué, comme raté qu’affronte Bergounioux. Que le monde en ses voix d’autorité s’en serve pour les balayer brutalement de devant sa porte : que Proust, Joyce et Faulkner s’y présentent, leur manuscrit illisible à la main, ou bien qu’on se l’édicte pour soi-même, ainsi Kafka, que gêna successivement, dans chacun de ses romans, que le début et la fin en étaient précis, mais l’ordre intermédiaire des chapitres interchangeable. Et que c’est pourtant cette atteinte géante au temps (le trio agrandi édictant en une poignée d’ans quatre modes distincts mais majeurs d’atteindre au temps hérité) qui nous les rend aujourd’hui si nécessaires.

Il nous a fallu à la plupart d’entre nous quatre ou cinq de ces minces livres qui se sont chacun présentés comme un récit autobiographique simple, linéaire, pour comprendre, ces dernières années, où se situait l’atelier de Bergounioux et la nouveauté formelle qui l’enserrait, où il avait à se débattre, où il devait pour avancer requérir cette confiance butée et obstinée prise aux trois frères (et l’ombre en noir derrière). Oui, il convoque de l’autobiographie pour ses récits, mais ils revisitent chaque fois les mêmes lieux et les mêmes discrètes fractures du temps sans que de l’un à l’autre des récits la jointure soit possible. Le monde avec lequel on s’explique subsiste à la présence qu’on en dresse, et que la pulsion de roman fait déborder du système organisé des phrases, la phrase délibérément rauque et courte, à la grammaire surtendue, de Bergounioux en lutte avec ce débordement sans cesse de la pensée devant l’énigme immédiate, cela qu’il faut à chaque livre à nouveau balayer pour en revenir à ce qui, sous la présence dite, est origine désignable. Il n’y a pas d’extension horizontale ni de continuité possible, mais enlever toujours un peu plus de fiction, redire encore et toujours les figures premières, quitte à deux fois, trois fois ou quatre, l’adolescent entrant dans la bibliothèque municipale soudain saisi d’une transe angoissée parce qu’une page de récit, là devant lui sur la table, n’est pas lisible. Il écrit, Bergounioux : La pensée naît d’un échec.

Alors c’est dans l’impossible rejointement de cette diffraction que Bergounioux nous donne le plus à voir, parce que, ainsi exhibée et réitérée, parcellaire, sa construction de présence ne recouvre jamais le monde d’où sourd la nécessité angoissée de s’expliquer, sans quoi on ne serait pas homme (que la lucidité même, dans son exercice de curiosité nécessaire, n’est pas séparable de l’angoisse comme aux premiers mythes, les reconduisant par cela même). C’est l’image démultipliée dans les fractures d’entre ses récits qui devient le lien optique à l’en deçà qui rend l’explication nécessaire. Voilà Faulkner, qui n’écrit pas, pieds nus sur sa photo de classe à l’école primaire d’Oxford, Mississipi, et voilà les rues de Brive en Corrèze le même jour, dans le même déni qu’écrire y soit possible, ou que la littérature ait sa part dans l’explication de toujours des hommes avec ce qui les déborde, l’épreuve d’une économie commune d’effort et de misère. Il écrit, Bergounioux : Écrire peut sembler toujours et partout possible, mais ce ne sont que des mots.

Ce livre est un plaisir de roman, parce qu’on n’y raisonne pas d’Einstein, mais qu’on le voit descendre du train, et que ses habitudes vestimentaires juste évoquées entrent en résonance avec la route droite qui traverse Oxford, avec le réservoir de tôle rivetée fiché sur quatre pieux entretoisés qui borde les rails. L’avantage de cet écart, c’est qu’il ingère ou dévore l’histoire même de la pensée, et ces quatre silhouettes occupées de littérature dans un monde où déjà elle compte si peu, en fait la matière même de l’explication fondamentale, par quoi, se séparant progressivement des vieux mythes, est née la littérature. Et dans la diffraction globale, qui se complexifie lentement, où revient incessamment la même suite limitée de figures, dont son propre père (voir comme L’Orphelin et La Mue se superposent sans se joindre à la même figure encore reprise du père dans La Mort de Brune), toujours sous le même coin de ciel de Corrèze, Bergounioux, en insérant désormais cette explication comme matière même de son travail littéraire, faisant marcher Proust et Kafka dans les rues mêmes de son enfance, pourrait bien avoir franchi le cercle obscur par quoi se rejoignent l’énigme et ce à quoi elle se confronte. Avec pour nouveauté d’avoir à préalablement vider la littérature du semblant social qui, en fait, ne l’a jamais entretenue. On la ramène à plus sauvage, où elle n’a pas d’histoire propre, et nulle recette qui aide, passe par le raté géant qu’on rétorqua à Proust comme à Faulkner ou Kafka. C’est un écart décisif, mais dont nous sommes tous partie prenante.

Dans le réduit où on écrit, l’enjeu c’est la vérité dévorante du monde extérieur, et comment elle s’y est infiltrée. Il est bon d’apprendre à se dépouiller de nos loques de culture, pour examiner ce qui est d’abord notre héritage au présent. La violence au culot de Bergounioux, qui ose rebrasser ces figures-là sans jamais considérer légitime l’acte, le travail ou la présence de littérature est bigrement nécessaire, et bizarrement dérangeante. Citation :

Si la masse de la prose contemporaine court toujours sur une erre classique, dépassée, homérique, c’est qu’on ne vainc pas instantanément une force d’inertie emmagasinée pendant trois mille ans. La réalité est ainsi faite qu’elle tend à nous échapper deux fois. D’abord dans les faits, qui excèdent le plus souvent notre discernement et notre vouloir ; ensuite dans la conscience qu’on en prend ultérieurement, qui projette sa clarté lointaine, sereine, sur les instants où l’on affronta le présent, dans l’incertitude et le tremblement. [...] Des infirmes, des sensitifs furent longtemps les plus qualifiés pour voir. Leur inaptitude aux luttes, aux travaux les tenait à l’écart, pensifs - c’est pareil.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 1er juillet 2007

merci aux 2670 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page