au bout de Cape Cod, le phare peint par Edward Hopper

Cape Cod : cela m’a longtemps semblé désigner une sorte de lieu inaccessible et lointain. Et puis, avec le GPS, les bretelles d’autoroute s’enchaînaient sans surprise, on trouvait un fish & chips comme il y a là-bas sur la côte, du juste pêché qu’on prend avec un Coca directement sur le parking, le temps était au beau, on était à Cape Cod.

Et c’est comme tous les USA, à moins de buter (on en revenait, à peine une semaine plus tôt) sur la petite rue qui va au bout des piers de Monterey, un dépli qui semble soudain immense et répétitif.

On nous avait prévenu d’ailleurs. Nos amis de Boston avaient une moue un peu dubitative, avaient dit : – Appelez-vous quand vous y serez, on vous dira les coins, mais appeler ce n’est pas trop mon genre. Conversation parallèle ensuite avec Florence Trocmé, du site Poezibao, qui connaît le cap dans son intimité : ceux qui le pratiquent s’accrochent à un mini timbre-poste, qui inclut un chemin vers la mer, un reste de bois ou de dune, et la voiture pour le reste. Alors eux ils savent cette force en arrière de l’Atlantique, la fragilité des vieilles barques de bois, l’Amérique qui vous englobe ou très loin.

Pour nous, le réflexe de voyageur c’était d’aller au bout, et quand bien même prévenu on ne s’est pas dispensé d’une incursion dans Provincetown qui est un des lieux les plus kitsch et ringards de toute la côte Est, au point que repartant on n’avait pour seule idée que de mettre des miles entre nous et cette horreur, qu’on en a loupé le coucher de soleil qui pourtant s’annonçait sauvage, brutal, magnifique – alors qu’il aurait suffit qu’on s’arrête de nouveau à North Truro pour le recevoir.

Pour moi c’est un autre questionnement : North Truro, c’est un lieu important. À Providence et San Francisco j’ai commencé à me familiariser avec le vocabulaire de ce qui est devenu mon vidéo-journal, le lendemain à Nantucket je ne ferais aucune photo mais raconterais la journée par un bout de film, mais là, parce que je considérais que c’était un rendez-vous important, je m’en suis tenu aux photographies fixes – j’ai fait 70 images dans la journée, n’en ai plus jamais refait autant depuis lors – et aujourd’hui je regrette la vidéo non-faite.

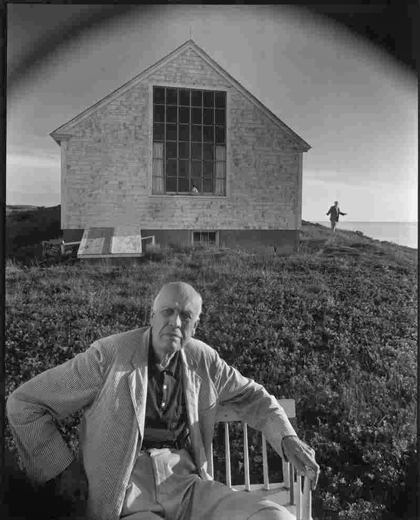

Et pourtant, North Truro est pour moi d’abord une image fixe : une des toiles (ou série de toiles) les plus célèbres et emblématiques de Hopper, une sorte d’essence géométrique de l’Amérique, non pas les maisons secondaires des notables de Boston ou New York qu’il leur refaisait en peinture pour une mise en abîme de leur prospérité, mais cette rigueur industrielle de l’utile – celle que j’aime tant aussi, voir encore plus maintenant, chez Charles Sheeler – ces tableaux de Hopper comme Gas ou tel entrepôt frigorifique qui sont aussi nés de ses séjours à Cape Cod, sa cabane à North Truro.

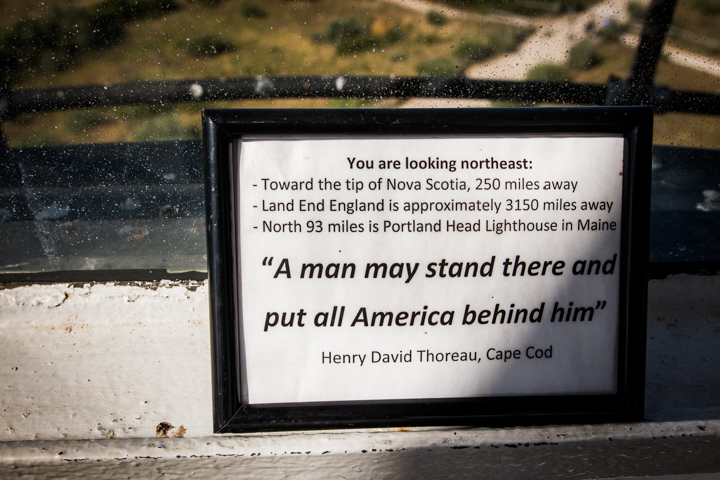

Mais avant Hopper il y a le Cape Cod de Thoreau, et quand un livre et un lieu se sont mêlés aussi intimement c’est dans le livre qu’on entre autant que dans le lieu : je n’ai jamais lu intégralement le Cape Cod de Thoreau mais c’est un livre du domaine public qu’on peut télécharger gratuitement, bien longtemps que je l’ai avec Walden en anglais dans mon Kindle – et combien c’est important pour nous, avec Gracq en lointaine ligne de mire, que ces écritures qui passent d’abord par le paysage et le lieu.

Pour Thoreau, rejoindre le phare c’était tout un voyage, et dans ce cas on se fait héberger par la famille du gardien – ils sont habitués, ils ont une chambre d’hôte. Et non pas s’arrêter sur le parking où vous a emmenés votre GPS, mais un lent et long chemin, les heures qu’on accumule à pied, la fatigue et les lumières, le temps qu’ensuite on y reste, s’imprègne, décrit.

Et comment imaginer que Hopper, posant son chevalet devant le phare, faisant du phare comme un exercice obligé, n’ait pas pensé à Thoreau. C’est plus compliqué avec Lovecraft, qui ne parle quasiment jamais de Thoreau, n’a probablement pas compris Thoreau, alors que l’ensemble de ses travelogs non finalisés lorsqu’à 46 ans il meurt brutalement tendrait à prouver que cette écriture avec lieu et paysage était son chemin à lui aussi – il passe du temps à Cape Cod avec les Belknap Long qui l’hébergent (ils ont une grosse Ford), avec Frank Belknap Long ils s’offrent même, à Barnstable en 1928, un baptême de l’air à 5 ou 8 dollars, en tout cas une somme non négligeable pour Lovecraft, qui donc a vu North Truro d’en faut : le phare est un des repères principaux du cap. Mais s’il écrit sur Nantucket (« La ville inconnue de l’océan ») pas de trace du phare de North Truro dans ses récits de voyage.

Bon, quel rapport à « la réalité du peintre » ? On gare la voiture et on reconnaît la silhouette – c’est bien celle de la toile de Hopper. On est où, alors : dans le réel, ou dans la toile ? Et si on cherche ce rapport qui fait communiquer avec le lieu, est-ce que c’est le rôle de la toile, de nous renvoyer au morceau de réalité qu’elle arrache et transcende ?

Je suis familier des maisons d’écrivains, celles de Proust, Balzac, Rabelais : je sais ce qui j’y cherche qui me rapproche de l’oeuvre, par l’impossibilité même que le réel qui m’est accordé fasse contact avec son rôle dans le temps et la vie de l’auteur, sinon à un bouton de porte (Illiers-Combray), une poignée de fenêtre (Saché), une courbure de la colline (La Devinière).

Est-ce que je ne viens pas ici, à North Truro, parce que la toile de Hopper a toujours symbolisé pour moi l’Amérique en raison de certain rapport à l’espace, ou pour ce qui m’a toujours importé de cette non-hiérarchie des géométries industrielles quant aux objets plus métaphysiques de la peinture (cette hallucinante toile du dernier Hopper, avec l’ouverture vide de la chambre sur la mer, c’est aussi à North Truro). Qu’est-ce que le réel, sinon ce qui m’entoure pour m’amener avec plus d’affect dans la proximité même de la toile ?

Abrégeons. Le bâtiment est devenu un minuscule musée, on y est d’ailleurs très bien accueilli, et la dame qui nous guide a une adorable façon de prononcer le mot Fresnel, sachant de plus qu’elle promène des Français. Thoreau y est honoré comme il doit l’être : l’Amérique se fonde aussi par ses écrits, et avant la grande vague urbaine (Bartleby existe mais personne ne le sait, et c’est ici même, entre New Bedford et Nantucket, que Melville ancre Moby Dick), le concept de wilderness naît quasi simultanément chez Whitman et lui, Thoreau. Hopper, ici, on ne connaît pas trop, sinon pour quelques chromos à vendre, parce qu’on y voit le phare. Hopper : un peintre américain pour les Français (comme Poe ou Lovecraft sont des auteurs américains pour les Français) ?

Avant le musée, sur le petit chemin de planches, on va jusqu’à la mer. En quel endroit du monde on ne cherche pas d’abord à marcher vers la mer ? À gauche, un de ces golfs nullissimes comme on en a partout saigné la terre. À droite, le radome d’une installation radar : les phares d’aujourd’hui sont moins exotiques que leurs prédécesseurs – mais probablement que Hopper aurait su peindre le radome aussi.

Il suffit, sur la petite estrade de planches où on bute, en surplomb de la côte et ses vagues rèches, violentes, tout au long du démesuré ruban de sable, d’un de ces panneaux d’information en oblique, avec quelques photos mal reproduites, pour que tout du réel craque : c’est ici, à l’endroit précis où maintenant vous êtes, que s’érigeait le phare où a dormi Thoreau, et qu’a peint Hopper.

On regarde à deux cents mètres derrière soi : il est pourtant toujours là. C’est dans le début des années 70. On se fascine aujourd’hui pour les aléas des côtes, mais c’est surtout parce qu’on les a partout mises en coupe réglée de profit et d’urbanisme. Les côtes ont toujours avancé et reculé. Les vagues et courants avaient rongé le bout de Cape Cod, le phare se trouvait en surplomb de la dune, on l’a mis sur des rouleaux de bois et on l’a tiré. Les photos de l’époque où on avait même dû le placer sur pilotis pour empêcher l’écroulement témoignent bien de comment il était inéluctable.

Il y a des photos de l’opération, on les verra ci-dessous. C’est finalement une chance : il n’y aurait plus aujourd’hui, sinon, les murs modestes de planches dans lesquels a dormi Thoreau, et qu’on voit sur les toiles d’Hopper.

Voilà, c’est tout. Ensuite on est allé visiter le phare, c’est moins impressionnant que le Musée des phares et balises d’Ouessant mais ça aussi c’est un contraste habituel en Amérique : cette minceur des réalisations humaines, rapportées à l’échelle de ce qui les entoure. Reste qu’à se placer derrière la fenêtre et regarder la mer au loin, on est bien derrière la même fenêtre où Thoreau, puis Hopper, ont dû regarder aussi.

Quelle est la réalité du peintre ? Si le bâtiment a été posé sur des rouleaux de bois et très lentement tiré (je crois qu’il s’agissait de cinq mètres par jour, et qu’il avait fallu deux à trois semaines), est-ce que d’être ici me rapproche de la toile de Hopper, ou me place dans le noman’s land de ce qui y était mais a disparu ? Et ce que je vois et touche de planches, de géométries des toits, de blancheur hiératique du phare, s’il n’est pas au même endroit qu’où l’a vu Hopper, est-ce qu’il demeure encore le sujet de sa toile ?

Une réalité transportée est-elle réalité, ou représentation à échelle 1, mais maquette quand même, quoique grandeur nature, qui n’est plus cette réalité mais son décalque ?

Les stations-service d’aujourd’hui ne ressemblent plus au Gas d’Edward Hopper, mais c’est toujours Gas, en tant que crime contre la peinture à y installer une station-service, qui nous permet de voir nos stations-service d’aujourd’hui. S’il s’agit d’un paysage naturel, avec cette géométrie implacable d’un bâtiment utilitaire, est-on dans la même problématique ?

J’imagine le phare où il était, et à quel endroit de ce golf nullissime, alors seulement la lande face aux vagues, dans le grand vent d’Atlantique, Hopper s’installait pour peindre. Si je l’imagine toujours au même endroit, à peindre encore ce qu’il voit, quelle absence de phare va-t-il rendre ?

Je m’y retrouve dans la démarche de Philip Koch, s’installant dans l’atelier de Hopper à South Truro (hameaux séparés, mais c’est tout près) et travaillant ses propres toiles d’après celles de Hopper. Peut-être que pour nous tous, cependant, la confrontation aux lieux réels – y compris les maisons de Proust à Illiers-Combray, de Balzac à Saché ou de Rabelais à La Devinière – donne surtout la mesure de la distance et du vide, de ce qu’il y a d’impossible à combler et qui nous contraint à inventer notre propre saut, à déterminer nos propres usages, nos propres lieux, nos propres jeux de représentation.

Peut-être pour cela que construire un tel site, pour celui qui le fait, dans la préhistoire actuelle des outils d’Internet et la si rapide obsolescence de nos pages, peut devenir aussi hypnotique, est une telle chance sur le fond, plutôt que le chemin balisé des livres.

Je raconte quoi, ici : le voyage qui nous mena à North Truro, GPS planté sur la planche de bord de la petite voiture louée (une Honda Civic de base si je me souviens bien), le regret de n’avoir pas fait de vidéo, la surprise de n’avoir à dire que cette translation du phare, au lieu de la conjonction attendue d’un bâtiment et d’un paysage ? De la question annexe de savoir comment, visitant un tel lieu et le photographiant dans l’instant de la première découverte, se construit déjà le film mental de la page web qu’on va en faire, même si elle advient six mois plus tard ?

Et dans le petit musée qui multiplie toutes les gravures puis photographies du phare sous tous angles, en toutes époques, et y installe – mais encadrées pareil – une photographie de la toile de Hopper, qu’est-ce qui rend la toile irréductible, et justement à l’écart de toute réalité reproduite, là-même où en fait une reproduction parmi les autres ?

Ou peut-être encore était-ce tout à fait normal que sitôt après la mort de Hopper on déménage le phare qui n’avait jamais été mis là que pour lui, à preuve le lien que nous avons tous depuis lors à ces toiles ?

Qu’est-ce que je vois quand je regarde, sachant que rien n’est organisé ici que selon l’idée d’une représentation – et que c’est le mystère d’une reproduction particulière, mais en tant que celle-ci était irréductible à toute représentation – qui m’amène ici pour voir, et essayer de mieux comprendre non pas la réalité (elle est majestueuse dans le plus humble phare devant la mer) mais le mystère même du peintre, lui inépuisable ?

Je me souviens de la carapace de limule ramassée sur la plage au retour. L’avoir laissée sécher près de l’ordi à Providence les dix jours qui nous restaient – mais trop friable, plus que poussière au retour en France.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 26 décembre 2015 et dernière modification le 31 octobre 2021

merci aux 12742 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page