sandwiches de réalité et autres rêves chantés

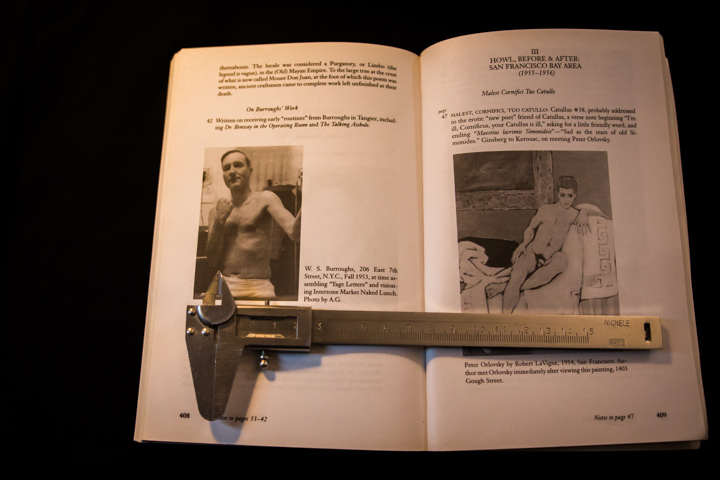

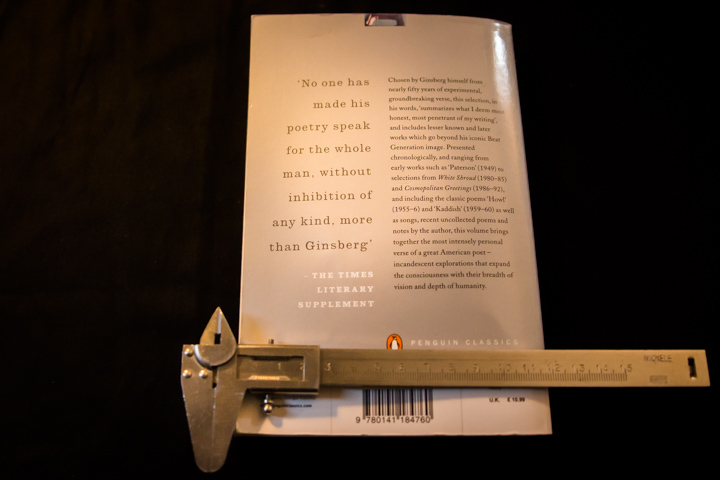

Je n’ai pas vraiment idée d’où je l’ai acheté. Ginsberg compile lui-même l’ensemble de son oeuvre pour ce Penguin qui paraît en 1996. Il meurt l’année suivante. Est-ce parce qu’il est mort que – probablement à Paris chez Calignani, rue de Rivoli, où j’aimais bien aller farfouiller, ou alors la toute petite si bazareuse juste au-dessus d’Odéon ? – je me procure ce volume qui m’accompagne depuis lors ?

Mais j’ai toujours eu des Ginsberg auprès de moi. Probablement, sinon dès la Terminale, dans ces années de brassement étudiant où c’était bien de la purée dans la tête mais au moins on avait la poésie pour tendre des lignes claires. Je me souviens que vers 1972 je mettais une certaine affectation à avoir près de moi Cummings et d’autres. C’était l’environnement de notre rock natif, Ginsberg, Burroughs et Kerouac la littérature autorisée par le rock alors que ce n’est pas avant d’écrire mon Dylan, vers 2006, que j’apprendrai à mettre tout ça en ordre. Et ce n’est pas un ordre simple.

Ce qui m’étonne, finalement, c’est d’avoir quand même compris un peu Ginsberg. Du moins, avec Tzara ou Éluard qui étaient mon équipement de langue à cette époque (L’homme approximatif, quel monument beat), de piger que dans ce fatras roulant qu’est Ginsberg avec ses chansons, sa barbe et ses délires, il y avait de longs vers qui disaient la ville comme il fallait que nous soit la ville, ou le voyage, ou l’armature même du monde.

I’d come downstairs for tonight’s newspapers

refrigerator repair shop’s window grate padlocked, fluorescent blue

C’était ce verset – celui de Howl – qui nous enseignerait la prose cinétique de la ville mais comment aurions-nous pu le savoir ? Il décrit un supermarché de Californie (A supermarket in California) et le poème est en entier un hommage à Whitman : comprenez ça, vous aurez tout compris, pour toujours. Je ne suis pas sûr par contre que Ginsberg lui-même l’ait compris.

In my hungry fatigue, and shopping for images, I went into the neon fruit supermarket, dreaming of your enumerations...

[...]

I wandered in and out of the brilliant stacks of cans following you, and followed in my imagination by the store detective.

We strod down the open corridors together in our solitary fancy tasting artichokes, possessing every frozen delicacy, and never passing the cashier.

Where are you going, Walt Whitman ?

Je crois que j’ai toujours traduit Ginsberg, mais par bribes, par un seul vers, peut-être même un peu comme je le lis. Jamais eu de lecture continue de la poésie. On tombe en piqué sur un point précis, et on s’y installe jusqu’à en trouver la logique. On vit des années avec un livre et on y aura toujours lu les quelques mêmes pages. Ça aurait même tendance pour moi à devenir un principe général. Peut-être même que ça nous a changé notre manière même de composer, et que c’est pour ça qu’on préfère Ginsberg aux romans de saison.

Ceci dit jamais je ne produirais en public un bout de Ginsberg traduit. Je peux le faire pour Lovecraft parce que je ne m’écarte pas de ma phrase, comme s’il en avait écrit d’avance tous les défauts de lourdeur et de myopie. Je ne suis pas traducteur, je suis juste traducteur de. (Mais peut-être tous, après tout.)

On en a parlé des fois avec Martin Winckler : peut-être ça aurait été bien, quand il en était temps, de se mettre aussi à écrire dans l’autre langue ?

Nous fascinait probablement aussi l’idée que c’était une affaire collective, que ces types se baladaient de campus à campus et lançaient leurs happenings de langue chantée, jetée, proférée. Peter Whitehead l’a magnifiquement capté (j’ai toujours ce film dans le fond de mon ordi avec Film de Beckett).

Il y a pile un an, en arrivant à San Francisco, on a bien sûr été à City Lights et ce que j’ai acheté c’est des Ginsberg. Juste comme ça, par principe.

Longtemps que je n’ai plus les Ginsberg que je devais avoir dans ces années étudiantes. C’est finalement une chance que ça m’ait autorisé à lire en anglais, et de plus en plus indifféremment entre les deux langues.

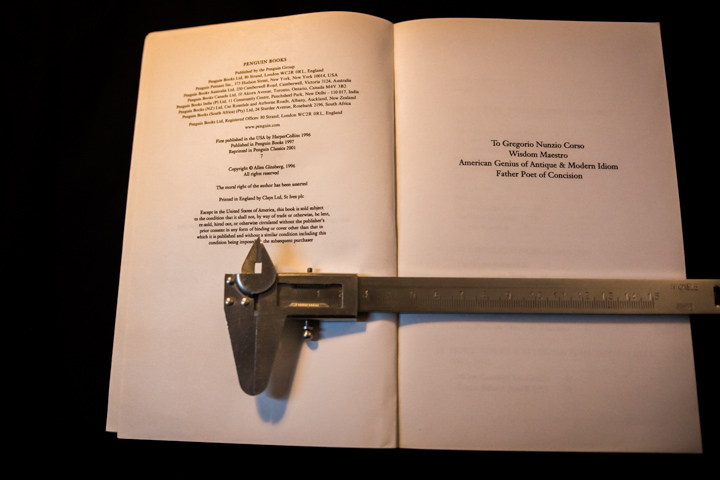

Le Penguin de Ginsberg est dédié à Gregory Corso, « American Genius of Antique & Modern Idiom », ce genre de phrase aussi qui nous ouvrait des possibles. Récemment Vincent Segal me racontait qu’une nuit, on était venu le réveiller à 3 heures du mat parce que Corso (il est mort en 2001, donc ça remonte), saoul comme une bourrique, voulait absolument entendre une sonate de Bach, alors Vincent avait traîné son violoncelle place des Vosges et joué pour lui. Je connais donc quelqu’un qui a connu Corso qui a connu Ginsberg – ça change quoi ?

J’ai l’impression que dans la masse de ce qu’a écrit Ginsberg il y en a 10% qui m’intéresse. Seulement c’est ça le problème, ces 10% là c’est ce qui compte le plus, même pas pour ce qui s’y écrit, mais pour ce que ça nous dit tout de suite et pour toujours, de se tenir à l’écart de la littérature dans les normes.

Pneumohydraulics...

Pneumohydraulics chez Ginsberg c’est tout un vers et ça se suffit à soi-même, c’est toute la littérature qu’on y pompe.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 17 novembre 2014

merci aux 1695 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page