faire savoir, malgré la difficulté même à se les procurer, combien ses Carnets sont un document essentiel sur la peinture, l’écriture, la politique et le réel

En 2004, Didier Ottinger me propose une contribution au catalogue de la rétrospective Hélion à Beaubourg. De Hélion, je connais certes des toiles, et les livres que lui a consacrés Didier. Mais je sors du rendez-vous avec les deux lourds tomes des Carnets publiés chez Maeght (Didier m’a même fait l’amitié de ne pas me les redemander, et ils sont désormais bien trop usées pour que je les lui rende).

Je suis littéralement aspiré, avalé par ce texte gigantesque : d’abord bien sûr un journal de sa peinture, du temps même où on la cherche, où on la fait. Mais aussi une considérable réflexion sur pourquoi cela s’impose à vous (voir ci-dessous son opposition à Michaux), en lien avec le flux global de l’époque, la politique, mai 68, aussi bien que Bob Dylan ou Leonard Cohen.

Le travail à même le réel à mauvaise réputation, en France, ça vous déclasse, en littérature comme en peinture – dans la peinture américaine c’est le contraire. Hélion n’a pas le destin qu’il devrait.

Et puis je découvre un autre continent : La chambre jaune, c’est la pièce où Hélion au bout de sa vie stocke ses tableaux. Mais il est aveugle, il ne peut plus les voir. La chambre jaune est alors la reconstruction écrite de la peinture à laquelle il n’a plus accès. C’est dans la perte progressive de sa vision que s’écrivent les Carnets, qu’ils disent cette disparition du voir.

J’ai traîné longtemps. La phrase qui commente ou analyse ou présente se refusait, il fallait sauter dans la matière même. C’est venu d’un coup, par cette forme d’un monologue en place d’Hélion lui-même, et dans sa façon même, mais pour tenter d’accrocher sur la même surface, comme peints à fresque, ces phrases des Carnets qui me semblaient changer d’un bloc le paysage.

Souvenir d’avoir lu ce texte à Beaubourg, dans la salle de la Revue Parlée, et qu’ensuite une dame s’est présentée, la fille de Jean Hélion.

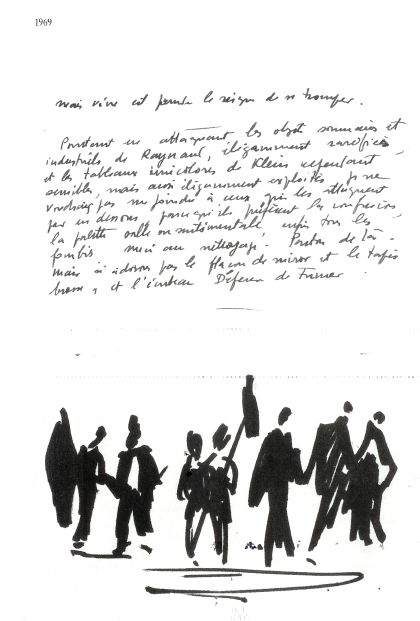

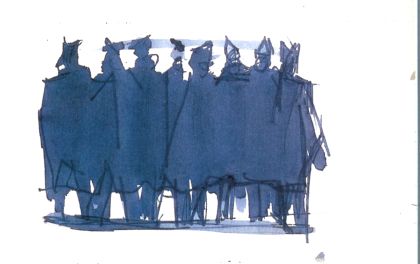

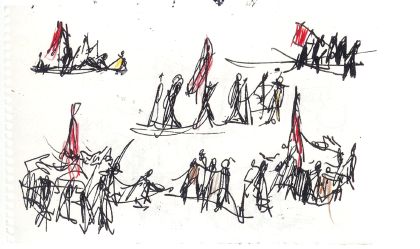

J’ajoute à la suite quelques extraits de ces carnets. Images : CRS, manifs, mai 68 dans les Carnets.

François Bon | Hélion écrivain (un monologue

Il y a le jour où on cesse. D’abord de peindre, ensuite d’écrire. Puis simplement de dire : un jour, le peintre se tait comme il laisse sa toile, blanche enfin et vide. J’ai écrit (26 mars 1977) : Une compréhension pour l’âge vient avec l’âge. Comme souvent dans les Carnets, j’aurais pu aussitôt ajouter : – Je n’ai pas dit la vérité. D’ailleurs, j’avais ajouté : part de radotage, de verbiage ou de comédie. Je me suis toujours refusé vieux, refusé aveugle. Depuis si longtemps je vois mal, je ne vois plus. Quelquefois je parle contre mes yeux morts. Je dis (14 décembre 1982) : Je n’ai plus que 2/10 dans un œil. Rien dans l’autre. Alors je peins pour y voir clair. J’ai lutté de toutes mes forces pour peindre encore. J’ai dit (7 janvier 1980) : Comme je vois mal. On dirait que mon seul œil est couvert d’un verre dépoli. Pourtant, je darde des regards au travers. J’ai fait semblant tant que j’ai pu, aussi longtemps, j’ai dit (novembre 1980) : Mon œil unique laisse couler ma vie intérieure sur la papier. Évidemment que c’est faux. Évidemment qu’on enrage. On se refuse d’être soi-même, on n’a même plus idée d’à qui ou à quoi on ressemble, si le visage qu’on se fait de soi-même dans sa tête vient de tellement plus loin, et qu’on ne sait plus ce qu’il est au présent. On est entré dans un temps fait de tous les présents, on vit dans un temps où les images sont tout ce que vous avez peint, et que vous emmenez, où les mots qu’on ne dit plus mais qu’on rêve et qu’on pense sont les mots qu’on a écrits toute sa vie. J’ai dit (11 janvier 1980) : Dans la glace, j’ai vu soudain un vieillard qui me regardait. Avec sa visière verte et bleue, il m’a fait penser à Chardin. Comment ce vieux peintre au visage peuplé d’ombres peut-il contenir les pensées jeunes qui l’habitent ? Mais en être si sûr, qu’elles sont jeunes, les pensées ? Et qu’on ne s’illusionne pas sur ses mots autant que sur le petit vieux à visière bleue et jaune, à l’œil sous la taie ? Un autre jour en moins d’une ligne (10 avril 1982) : Je suis presque aveugle et si vieux que je suis devenu maladroit. Il y a les verbes. Qui un jour ouvrira mes Carnets et s’étonnera du traitement du verbe ? En peinture on sait l’importance des outils, et moi dans les années claires j’avais pris goût au nouveau. Même, j’aimais les feutres de couleur. En dessin on sait l’importance du rythme et d’aller vite, de ne pas tout prendre. J’ai traité les mots en peintre, conscient de ce qu’ils sont un outil, qu’avec eux on vise, et que compte seulement la cible et ce trait, et qu’ainsi la peinture on montre au-delà, on désigne et qu’ainsi se fait la présence. Mes Carnets aiment les verbes parce qu’ils sont chacun comme un de ces crayons, un de ces feutres. On peut même coller des verbes, les assembler deux par deux dans la phrase par seule juxtaposition et tout change (5 mars 1976) : Nul doute : chaque être qui passe figure le monde entier, dans son état présent. Il a belle allure, le mot figure, coincé dans ce qui passe. Et un petit paquet de jours plus tard, s’étonner que sous ces doigts naissent deux usages symétriques de l’infinitif, et qu’alors le verbe devenu nom qu’est être s’ouvre carrément sur le monde via le verbe (30 mars 1976) : Impression de tout contenir, ou plus exactement, que le fond de l’être communique avec le fond du monde. Mais difficulté de s’enfoncer aussi loin. On est vieux. On ne voit plus. On n’écrit plus (on se fait relire les mots qu’on a écrits, on se fait réciter cinquante ans de Carnets). Il y a dans votre nuit le silence ainsi des phrases qui reviennent. Le mot phrase pour moi est important. Je me moque du langage. J’ai cherché dans la peinture, et le langage est une manière commode de métaphore. J’ai dit que la peinture était une phrase, que peindre était langage, qu’un tableau était syntaxe et pour le reste je les emmerde. Hélion l’abstraction, Hélion la figuration, Hélion qui fait le contraire des autres je les emmerde : de toute sa vie Hélion n’a parlé qu’un langage. Rimbaud, ah Rimbaud ! Dans lequel des Carnets j’ai écrit un jour six noms : quatre peintres, un musicien, et un écrivain. Quelquefois je dois m’en faire relire beaucoup de passages avant de retrouver la bonne phrase. Et après ces six noms, dont Rimbaud (24 octobre 1969) ; Moi-même, si j’ose écrire mon nom après ceux-là. Pourquoi pas ? On a de ces cabotinages. Puisqu’il n’y a pas un mot ou un nom qu’ici on ne retourne sur soi pour le labour, et s’y dénuder. Cette année-là, on avait marché sur la lune, et moi je faisais d’étranges dessins qui ressemblaient à du théâtre, alors que jamais je n’ai eu goût pour le spectacle : juste l’entrée d’un métro, et les gens qui descendent sous la terre, les gens que la ville avale. Des silhouettes en noir et bleu, le gros trait du fusain, et qu’on se tient la main alors que le sol vous recouvre. La marchande des quatre saisons une religieuse ou une tragédienne discrète : qui sait la tragédie du monde ? On était en 1969 et j’en étais encore à ma suite des Ronde de mai, je travaillais à mes clowns, et voilà : la question était devenue celle de dessiner ces trous géométriques par quoi la ville mange les vivants. La bouche du métro, trou carré dans le sol de la ville par quoi elle mange les vivants, est mon abstraction intérieure. Peindre était aller dans ce noir. J’avais écrit (22 décembre 1969) : Qu’on ne nous emmerde pas avec la dictature posthume des grands hommes ! comme j’avais écrit (2 décembre 1969) : la suite de mes songes formant en moi une sorte d’épopée. Il y a trois ans que j’ai cessé les Carnets. Cinquante ans, et bouclés. Se taire longtemps a cet avantage : on se souvient dans la masse, on se souvient de tout comme d’un bloc. Je ne suis pas un homme à variations. Je n’ai pas été l’homme de beaucoup de questions. Mais celle que je posais était au centre de tout, exigeait tout. Je l’ai criée par dizaines de fois dans ces Carnets (8 octobre 1969) ; Je me suis penché sur les problèmes de mon temps, j’ai cru les exprimer discrètement, mais fermement : est-ce qu’il en paraît quelque chose ? J’achevais la Ronde de mai (Rembrandt avait bien sa Ronde de nuit), moi j’étais chez Michel-Ange et je voulais refaire son jugement, dans les rues de Paris grondant je cherchais le feu comme sentiment et comme construction, je cherchais le périlleux (25 août 1969), j’écrivais (26 août 1969) encore un drapeau rouge de bouffé par le feu comme j’avais écrit (22 août 1969) : l’idée de jugement dernier est irrremplaçable. J’écrivais (25 août 1969) : il faut se faire léger, transparent infiniment… substituer une architecture de mouvement, et même de sentiment, aux structures géométriques absentes, parce que cette année où j’aurai peint 1968, la première phrase écrite a été (22 janvier 1969) : Je suis pris dans ce jeu-là. J’ai perdu la tête. Parce qu’on fait silence. J’ai arrêté d’écrire dans les Carnets en 1983, en 1986 je me les suis fait relire, c’était pour les publier je disais. Et depuis je demande, à Jacqueline, aux autres : lisez, merci de lire. On se lit pour se vérifier. A force de se redire les mêmes phrases dans la tête, on n’est plus sûr de les avoir écrites. On ne sait plus si c’est le carnet de la Ronde de mai ou celui des pissotières, ou le cul de Jacqueline enfilant son pantalon (j’ai toujours aimé les nus, occupés à ces tâches quotidiennes, comme on est surpris parfois, ainsi ce jour, elle encore, arrivant dans l’atelier un chou serré contre la poitrine, c’était si beau que je l’ai pastellisé aussitôt). J’ai regretté aussi, un jour, qu’on ne m’ait pas mis ça dans les mains étant gosse, les Carnets, que ce ne soit pas un livre qui commence avec moi comme je finis en eux, j’ai dit naïvement (où ?, quand ?) que j’aurais voulu revoir mes premières locomotives. Je me souvenais aussi d’avoir en 1921 dessiné les gargouilles de Notre-Dame : locomotive et cathédrale, allez savoir. Quand on n’y voit plus, les lettres ne sont plus claires. Emmerdements d’une vie de peintre (23 juillet 1974). On enrage d’écrire autrement qu’on le voudrait : Si j’écris de travers, c’est que j’y vois si mal, mais je crois penser fondamentalement juste (19 mars 1980). Ça ne vous quitte pas comme ça. Le 14 août 1983, j’avais écrit moi-même encore une note, et c’était sur l’idée de tragédie. J’avais soixante-dix neuf ans : on est vieux, à cet âge ? Il ne devrait pas y avoir des yeux pour les peintres, à cet âge ? Le 21 avril, une note sur la rumeur du monde, combien j’aurai eu de notes, en cinquante-cinq ans de Carnets, sur le vieux chant inaudible du monde. Le 30 mai 1983, je me souviens qu’en 1946 j’avais été obsédé ainsi par un thème : un nu ouvrant ses volets au-dessus d’un gisant. J’ai une note très énervée le 27 juin : madame Pompidou et madame Chirac sont venues au vernissage, et personne d’officiel à gauche pour qui j’ai voté toute ma vie. Et puis voilà, fin des Carnets. Ce sera plus fort, le 6 mars 1984, je dicte à Jacqueline, et c’est encore la millième phrase au même endroit du dire, et tendre vers l’au-delà du dire si c’est ainsi, l’énigme de peindre ou de faire, et l’énigme qu’est la beauté quand elle surgit du monde, et que c’est cela qu’on y cherche (pour la Ronde de mai, le 3 février 1969, j’avais écrit : Le vrai réalisme, c’est la participation du monde intérieur au monde extérieur), dicté donc le 6 mars 1984 : Est-ce étendre les mots au-delà de leur sens que d’affirmer que l’abstraction exalte un non-dit de la figuration ? Il y a quelque platitude à déclarer qu’une rose, une femme, une chose sont belles quand c’est évident. Mais c’est parce que c’est difficile, justement, que j’ai été entraîné à le tenter. Et que je n’ai jamais dit autre chose. Et c’est encore le travail des verbes. Avec le verbe on passe dans l’écriture le geste même, avant ce qu’il désigne ou bien qu’il organise. Je l’ai su il y a si longtemps pour peindre, quand ils m’embêtaient avec leur figuration et leur abstraction. Moi je lisais Hölderlin, je me récitais en allemand Mnémosyne qui est le plus grand poème jamais écrit dans ce coin du vieux monde, et comme Hölderlin je questionnais le rythme. Quelquefois, avec les mots, c’est par la négative que j’approchais le mieux. J’avais écrit (10 avril 1977) : Toute faute de compréhension d’un motif se traduit par une erreur technique : mauvais enchaînement de rythme ; mauvaise cadence de couleur, etc. Si bien que, dans l’enchaînement de manœuvres qui donnent naissance au tableau, s’alternent des corrections plastiques et des corrections spirituelles. Quand on regarde à cette distance le temps qu’est le temps d’un homme, on se moque des épaisseurs et des attentes. J’écrivais (27 janvier 1965) : nature morte : fable d’objets avec une morale en puissance, mais jamais résolue par les mots, et c’est bien sûr exactement la même chose. Te souviens-tu, nous étions à Rome en ce musée, il y avait eu ce soleil d’hiver et les statues qui un instant semblaient tout près, voulaient nous accueillir/ J’avais noté, j’avais lu à Jacqueline (9 février 1965, Rome, musée des Thermes), avec encore ce mot rythme : Bonheur de trouver quelques statues grecques originales. M’exposer à leur clarté. Faire penser par elles (ordonner, rythmer) l’ensemble inégal de mon être. J’éprouve ce bienfait de deux façons : l’une, en me plaçant là où le sculpteur s’est placé pour les travailler, ou pour les juger. Cela se sent. Cela se trouve. Il y a une longueur de bras, ou une distance, où la sculpture s’additionne avec une force particulière. L’autre façon est de se coucher mentalement sur la sculpture. S’unir à elle, l’éprouver dans toutes ses parties : sa force, son rythme, sa sensualité. Au retour de Rome, le 4 mai 1965 (il y a vingt-deux ans aujourd’hui : est-ce qu’il y a au soir de la vie un compte de comment on a su se taire, est-ce que se taire s’accumule comme les toiles), j’écrirai : J’écris pour parler moins. Il faut se taire longuement. Ecouter. Ecouter l’âme du monde. Encore j’avais mes yeux, et comment ce ne serait pas voir que de récrire sans y voir la même phrase toujours, ainsi le 17 février 1978 : Je tiens à déchiffrer le monde : ce monde obscurci par les explications, les légendes, les usages et la publicité. Rechercher la virginité des choses : les déclarer. Et un verbe en avant, un verbe à la fin, un verbe au milieu. Et le mot monde encore le 18 juin 1980 : Rendre aux objets leur nudité originelle : le signe qu’ils font au reste du monde. Dans tout torchon les plis de la première robe aimée. Ai-je assez aimé les objets. On s’engueule avec Michaux via Karl Flinker interposé, que je vous parle de Karl Flinker : Karl Flinker c’est mon marchand et quand le contrat termine, Jacqueline, qui n’a rien laissé paraître devant lui, rentre en larmes à la maison et moi j’écris dans mes Carnets : L’insécurité de nouveau. Telle est la vie avec un vieil artiste inapte au succès. Flinker, lui, finira riche. Mais en juillet on s’en va quand même à Belle-Île, on vendra la maison et c’est la dernière fois, mais je dessinerai des harengs, puis une tête de cabillaud. Du poisson, en l’honneur de Flinker qui nous a lâchés. J’ai loué une Estafette Renault, on me l’a installée près du marché, je peins dans la camionnette, elle me sert d’atelier). Puis on se réconcilie avec Flinker, il pige qu’il peut encore vendre du Hélion, il m’invite à Skyros dans son île grecque – est-ce qu’un peintre a maison dans une île grecque, et moi tout ce que je peindrai c’est une chaise défoncée, c’est toute la vie qui s’écrit là en objets familiers, et ça s’appelait Drame en trois chaises. Donc Michaux parle chez lui, voit mes objets et rouspète, 5 mars 1976 : Henri Michaux, voyant quelque chose de moi chez Karl Flinker : « Voilà trente ans que je cherche à supprimer l’objet, et lui à le rétablir. » Est-ce que Michaux, quand il se rase, détourne la tête de la glace et se coupe la gueule plutôt que de se voir ? Alors qu’est-ce que j’ai fait, qu’est-ce que j’ai peint, entre écrire se coupe la gueule ce 5 mars 1976 et reprendre le 29 avril 1976 : Cette rumeur du fond du monde, tous ne l’entendent-ils pas ? Je ne tiens pas à ce qu’on dise de moi que je suis un grand peintre, vrai ou faux. J’aurais voulu qu’on aperçoive enfin que je suis attentif à ce chant profond qui survit à tous les vacarmes guerriers, partisans ou boutiquiers, et que j’ai lutté toute ma vie pour qu’on l’entende. En gros, il y aurait deux textes entremêlés dans ces Carnets, ceux qui utilisent l’infinitif pour s’en aller vers l’inconnu, et ceux qui disent je pour m’installer moi dans ce labour. Les mots sont des signes et s’occupent de rythme et de syntaxe, ici c’est d’oreille que je parle, et entendre répété deux fois : Michaux n’entendait pas, mais j’ai eu des colères contre bien d’autres. Comment on peindrait sans rage ni colère. Vous croyez que c’est donné, qu’on se met le matin devant son chevalet ou son carnet et qu’il suffit ? Combien de fois revenu à l’obstacle, 28 décembre 1973, avec verbe à la fin : En début de journée hier, je me croyais prêt à aborder les toiles. J’ai fait un pas en avant, et je me suis retrouvé sur une pente escarpée avec la sensation d’incertitude. Donc de recul. Mais en fin de journée j’ai repris, en silhouette, la cadence de toute la scène et vu comment il me fallait commencer ainsi. Re-commencer. Le vieux peintre ainsi monologue. Ne plus peindre, ne plus même écrire ni dire, mais penser, oui, est ce martèlement. On est trop d’heures (toute une vie et ses heures) dans la pièce qu’on nomme atelier et ce qu’on nomme travail (mon rituel, quand la ville beugle ses fêtes vulgaires, de terminer l’année dans le travail et la commencer par le travail), alors il y a le grand bruit de ce qu’on installe. On me visitait autrefois : il y a Ponge qui surgit dans l’atelier, et le grand René Char qui n’a même pas de place pour se brasser dans les murs du petit Hélion. Ponge regarde mes fournées de pain sur la toile. On parle avec Ponge du rythme et de la phrase et de comment l’objet (c’est son mot) commande aux travaux. Ponge m’envoie son Pour un Malherbe et dans cette année de soucis qu’est 1965 son livre est un bonheur : pourtant Ponge ne vient plus. On partage avec Ponge Lautréamont. Je crois même que c’est moi qui lui ai dit que Lautréamont avait retourné la littérature comme un parapluie, un jour qu’on parlait des Beau comme, et de sa rencontre sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie. J’en ai dessiné toute ma vie, des parapluies, et c’est à cause de Lautréamont. Ponge ne s’est pas assez intéressé aux parapluies : sinon il serait revenu me voir. Et la supériorité de mes cageots sur les cageots de monsieur Ponge, c’est qu’Hélion est fidèle, âpre et obstiné, c’est qu’Hélion pour penser juste reste au même endroit. Cageot de monsieur Ponge, 1935, je sais par cœur : il luit alors de l’éclat sans vanité du bois blanc. Cageots d’Hélion, 29 août1975 : Faire une étude de cageots, c’est découvrir leurs richesses plastiques, ce qui m’amuse en eux. Je suis stimulé par ce jaune blanchâtre et ce côté « touches » des lamelles de peuplier qui virent au brun, au noir, dans l’ombre. C’est la clé picturale, l’arpège de base dont je vais me servir pour jouer la grande chose entendue dans le fond de moi. Je crois bien sincèrement que tous les hommes ont le même fond, mais ils n’y descendent que fort peu. Ce qui distingue les grands artistes, c’est leur aptitude à descendre plus loin. Hélion plus bas que Ponge, et tant pis pour lui. Le monologue vous obsède, et la rage. Je l’ai entendu dans Joyce : À mes yeux, le grand mérite de Joyce (dont Jacqueline me fait la lecture dans le texte chaque soir) est d’envisager le monde comme la somme des individus, de leur espace mental et verbal, sans recourir à l’arrangement d’une histoire préconçue. Le monde en direct, à tous les niveaux. C’est inouï. 2 octobre 1976 (je marque moi-même la date). Je l’entendais pour moi, peu avant : Rôle du monologue intérieur dans la création. Souvenir du monologue des architectes qui parlent sans cesse de leurs projets en les dessinant. La pensée articulée en mots ne peut suivre la pensée artistique dans tous ses états. Elle ne peut que définir des points de repères entre lesquels les nuances de couleurs et les combinaisons de formes varient et se multiplient, dirait-on, à l’infini. 25 mai 1976. Et puis c’est cela qu’il faut taire, parce qu’il n’y a plus sous la main le carnet, la feuille, le croquis, la toile. C’est cela qu’il faut taire, parce qu’on ne voit plus la lumière. On dit au revoir, on s’en va. On laisse les choux, les parapluies, les cageots – les pissotières c’est la ville elle-même qui s’est chargée de les démonter, avec l’ardoise et l’eau : plus de pissotières pour que le peintre aille prendre les silhouettes et les mains, les couleurs et les épaules. On reste seul dans son cri, on en est drapé et l’âge peut-être est-ce cela, par quoi on accepte de se taire puisque les mains, depuis deux ans, depuis trois ans, ne s’affairent plus, qu’on a beau, les mains, les lever entre soi et le jour on ne distingue que les tavelures maigres du vieillard. On les repose sur ses genoux, sur le plaid vert, on tourne son visage vers la fenêtre : même le visage qui ne voit plus perçoit encore, à la chaleur sur la peau, qu’ici est le jour, et au-delà la vie des hommes. Moi, Jean Hélion, peintre, laisse deux cent huit Carnets tenus sur plus d’une moitié de siècle, outre ce que j’ai brûlé, outre ce que j’ai donné. Hélion n’est pas écrivain : Hélion est peintre et s’acharne au motif. Il sait que c’est affaire aussi de pensée, et j’ai écrit (17 septembre 1982) : Devant le motif, il faut non seulement voir juste, mais penser juste. En 1986 – c’est l’an dernier ? – je me fais relire les Carnets : nous précisons le vocabulaire, nous nous attachons à la correction grammaticale. Et comme je n’y vois pas, j’ouvre un nouveau cahier, qui n’appartient pas à la suite des Carnets, et qui décrit les toiles inachevées, les toiles qu’il m’aurait fallu peindre, les toiles qui m’attendaient pour être peintes. C’est affaire de cri, et le cri en vous ne faiblit pas dans l’âge, ni par les yeux qui ne voient plus ; Depuis toujours j’entends un cri qui sort des choses et des êtres, et j’ai tenté de le saisir, comme au lasso, par mon dessin. Et dans ce dessin, de chiffrer un dessein qui émane de monde. Transformer en conscience la possession sensible. 16 novembre 1977. J’aurais voulu qu’on me délivre. J’aurais tant voulu qu’on m’aide. On vit avec ses morts. Les Carnets se remplissent à la fin de tous ceux qui disparaissent. Qu’importe, s’il y a l’objet. Moi ce que j’aurais voulu (20 janvier 1978) : Il serait mentalement très juste qu’un peintre avant sa mort mît en vente ses objets divers, ses tableaux, ses dessins et n’emporte avec lui, au-delà, que ses songes. Quand il y a un subjonctif dans la phrase, je sais bien qu’alors elle est fragile et douteuse. On écrit cela parce qu’ainsi cela vous vient, avec la clarté nette du dessin. Mais le langage comme peindre désigne l’ouvert qui l’excède. Je n’ai rien mis en vente ni laissé derrière moi. Peut-être la camionnette de Belle-Île, quand on a vendu la maison parce que monsieur Flinker n’avait pas renouvelé le contrat qui nous liait, et que moi je dessinais sur le marché les cageots et les grondins, les harengs ou le chou. Karl Flinker m’avait rapporté que ses clients trouvaient que la peinture d’Hélion ne faisait pas distingué, et je l’ai rapporté dans les Carnets. La menterie du subjonctif, c’est que bien sûr, si les songes on les emporte, les toiles aussi, qui ne sont que ces songes. Saura-t-on être un grand peintre ? J’aurais voulu supprimer dans les Carnets des phrases et des pages, je ne l’ai pas fait. On est bâti de cette trace. Je ne saurai jamais peindre. Je ne serai jamais un maître. On sait bien que devant soi est l’ouvert, et devant soi le muet, et devant soi l’essence inaccessible du monde très simple et si proche. Abstraction, figuration : je les aurai bien occupés. Je m’y serai bien occupé moi-même. J’ai écrit (10 mars 1976) : Peut-être que j’ai découvert que l’abstraction était un signe révélateur d’humain et que, d’autre part, le naturel étai truffé d’abstraction. Dans mes tableaux, le concept abstrait et la notation réaliste vont sans cesse au-devant l’un de l’autre. Est-ce que j’ai jamais, de toujours, écrit ou peint autre chose ? Ce qui compte, c’est ce qu’on laisse au bout. L’ouvert et le blanc, et que c’est affaire du rythme et du mouvement. J’ai écrit (25 mai 1972) : Contraction optimum de la description. Dès qu’une chose est dite, stop. Priorité au sens de l’œuvre. C’est-à-dire au parti dans lequel on résume, pour cette période-là, le sens de la vie. On aimerait se passer plutôt du mot œuvre, du mot vie. On s’obsède au sens. J’avais écrit bien plus tôt (10 août 1965) : Peindre ainsi. De loin, le rythme et l’éclat. De plus près, le sens. Tout près, la richesse. Mais qu’elle s’efface dans le rythme et qu’elle serve le sens. Moi j’ai eu cette confiance dans le proche. Le vieil homme immobile, les genoux sous son plaid, devant la fenêtre, les yeux derrière les vitres fumées de qui ne voit plus et à qui le jour même peut faire mal, le vieil homme dans son monologue, et qui demain encore se fera relire ses cinquante-cinq ans de quête dans les deux cent huit Carnets, a eu confiance dans le bruit du monde. Ils parlaient d’art, moi je disais : Je fuis les discussions sur l’art, à présent. Ils me parlaient de réalisme, moi je disais (22 août 1963) : Réalité. Réalisme ! Sur aucun sujet on n’a autant déconné. On voit des gens, d’un esprit par ailleurs aigu, le confondre avec l’académisme. Ou le croire donné, sans problème. Il n’y aurait qu’à copier, croient-ils. L’épingler, comme un papillon. Ils s’étonnaient de moi peignant l’enterrement du clown, peignant les mauvais insectes noirs armés et casqués dans la ronde et les rues de 1968, quand me préoccupait l’orange du feu, le feu dans la rue, et moi ce que je savais c’était l’ouvert au bout, et la phrase qui avait le dire : On ne saisit qu’un peu de réel. Davantage recouvre ce qu’on avait découvert. Fais trop, et tu t’étouffes. Moi j’écoutais Bob Dylan et Joan Baez, j’aimais Serge Gainsbourg. J’ai connu même les guitares électriques, et c’était en avril 1972 : Je crois que l’âme du monde coule parfois dans la chanson populaire avec une rare justesse. En captivité, je l’ai éprouvé pour quelques chansons de Trénet. Ces jours-ci, j’écoute Leonard Cohen, Bob Dylan et Joan Baez, certains Français aussi. La vie totale rend un son de violon et d’accordéon, de trompette et de flûte, d’orgue et de guitare. Moi j’ai tenté, je suis allé vers le cri, j’ai eu des mots religieux pour en dire la tension, et ce que de vous elle prend. J’ai utilisé beaucoup l’adjectif clair, et le substantif clarté. J’ai tenté dans ma phrase que le verbe passe avant ce qu’il propose et figure, ainsi faisant de mes Carnets peut-être l’immense prolongement de ce que Ponge, qui ne venait plus me voir, ne savait plus atteindre pour lui-même (mon ami Ponge). J’ai adoré plus qu’aucun autre le verbe chercher. Je l’ai écrit trente ou cinquante fois comme ce 14 juin 1972, écoutant Leonard Cohen et Bob Dylan comme avant la guerre j’écoutais Berlioz et Chopin : L’art n’est pas de célébrer ce qu’on sait, mais envisager ce qu’on cherche. Je ne sais pas ce que c’est que figurer, et je le tente. Je ne sais pas ce que doit être l’art aujourd’hui, et je le cherche. Je ne sais pas ce que c’est que figurer, et je le tente. Je ne sais pas ce que doit être l’art aujourd’hui, et je le cherche. La maîtrise, si maîtrise il y a, est à un certain niveau de clarté dans la question posée. Il faut bien de l’humilité pour marcher vers la maîtrise. J’ai tenté la voie d’humilité. Hélion est fier de lui-même en cela. J’ai fait que le mot phrase, que j’ai pris à l’univers de la langue, définisse aussi le rythme de ma peinture, ainsi faisant que mes Carnets sont affaire majeure de langue, parce que phrase, en peinture, s’applique à homme. Et qu’au milieu de tout reste l’interrogation ouverte du sens, et qu’on ne l’applique à soi-même qu’en considérant, de soi-même, le geste dans l’infini dehors, le geste qui veut saisir le proche, se tend vers le ciel, frôle de la main l’arbre ou le mur, s’arrête devant la mer : Phrases visuelles. J’ai fait des phrases d’objets, des phrases d’hommes (rassemblés dans un geste unique, comme le sens d’une phrase). J’en suis à concevoir des phrases unissant dans un même geste : le ciel, un arbre, un mur, des glacis, un quai, la mer et les bateaux. C’était le 13 juillet 1963, et je me le suis fait relire hier. On est le 27 octobre 1987, ce soir je serai mort. Peut-être qu’il leur faudra longtemps pour le comprendre : j’ai atteint quelque chose qui les concerne.

Jean Hélion | la réalité illimitée dont je parle

(extraits des Carnets

[1]

Préoccupé du monde, monde rond, complet, siège de tous les hommes. 30 juillet 1948.

[2]

Du reste, je me sens proche d’Hölderlin : le même goût, ou le même sens de l’ordonnance universelle manifestée par toute chose ; la remise de tout cas particulier dans son contexte général : le théâtre où les dieux descendent vers le moindre objet. Dans mes tableaux, le journalier, le porteur de viande, la cabassière, l’homme assis, le joueur de flûte ou de guitare sont des prêtres d’un culte que je ne peux formuler qu’en les peignant. La viande va au sacrifice. La Vénus aux jambes ouvertes ou fermées : fille-temple, fille barrée ou en étoile. Des fleurs ou des objets au pied de tous ces êtres. Voilà ma mythologie. Voilà ma grand-messe. Voilà mon temps et ses objets rituels. Et je crois que tout cela est vrai. Comme tout cela est bon. 28 avril 1963.

[3]

Phrases visuelles. J’ai fait des phrases d’objets, des phrases d’hommes (rassemblés dans un geste unique, comme le sens d’une phrase. J’en suis à concevoir des phrases unissant dans un même geste : le ciel, un arbre, un mur, des glacis, un quai, la mer et les bateaux. 13 juillet 1963.

[4]

C’est pourtant des toits que j’ai voulu vous entretenir. Ils ne vous éclaireront sur moi-même que par surcroît. 13 juillet 1963.

[5]

Réalité. Réalisme ! Sur aucun sujet on n’a autant déconné. On voit des gens, d’un esprit par ailleurs aigu, le confondre avec l’académisme. Ou le croire donné, sans problème. Il n’y aurait qu’à copier, croient-ils. L’épingler, comme un papillon. 22 août 1963.

[6]

Chaque jour, sur et par le motif, forger un outil neuf, large et coupant, demeure nécessaire. Je ne saurai jamais faire une tête. Il faudra toujours inventer un piège pour la saisir, un piège qui la surprenne et qui exige toute mon adresse, au-delà de toute habitude. Je ne saurai jamais peindre. Je ne serai jamais un maître. 30 janvier 1964.

[7]

On ne saisit qu’un peu de réel. Davantage recouvre ce qu’on avait découvert. 27 février 1964.

[8]

Je voudrais bien, pourtant, regagner quelque simplicité, quelque massivité, quelque muralité. Y songer beaucoup. 20 février 1964.

[9]

Il n’y a pas de motif gai dont je ne puisse faire une peinture tragique, mais, en revanche, dans tout motif tragique il se trouve quelque chose de comique. 27 janvier 1965.

[10]

Je fuis les discussions sur l’art, à présent. 19 mars 1965.

[11]

Nature morte : fable d’objets avec une morale en puissance, mais jamais résolue par les mots. 27 janvier 1965.

[12]

Bonheur de trouver quelques statues grecques originales. M’exposer à leur clarté. Faire penser par elles (ordonner, rythmer) l’ensemble inégal de mon être.

J’éprouve ce bienfait de deux façons : l’une, en me plaçant là où le sculpteur s’est placé pour les travailler, ou pour les juger. Cela se sent. Cela se trouve. Il y a une longueur de bras, ou une distance, où la sculpture s’additionne avec une force particulière.

L’autre façon est de se coucher mentalement sur la sculpture. S’unir à elle, l’éprouver dans toutes ses parties : sa force, son rythme, sa sensualité. Chercher le point où cet objet fortement généralisé qu’est un marbre grec approche le plus du modèle qui l’a guidé ou inspiré (il y a quelque magie dans tout ceci). Rome, 9 février 1965.

[13]

Ce carnet est rempli de choses presque claires – pas tout à fait cependant, et bien malgré moi. La connaissance chez le peintre demeure dans cet état, comme une émanation durable et non comme un objet qu’on peut mesurer, saisir. Ainsi, elle est transmissible. Des gens qui ne sont pas à la hauteur l’emportent, la colportent, la livrent à ceux qui en ont besoin. 15 mars 1965.

[14]

Bien aimablement, M. le ministre d’État (André Malraux) m’a fait offrir par son chef de cabinet une décoration pour ma boutonnière. J’ai eu l’honneur de la lui refuser, très aimablement aussi. Pour rester fidèle – ai-je dit – à un idéal de jeunesse selon lequel un artiste ne saurait souhaiter d’autre distinction que celle de ses œuvres. La seule décoration que je souhaite est celle qu’on me donnerait à peindre sur les murs d’un bâtiment officiel, ou autre. Avril 1965.

[15]

J’écris pour parler moins. Il faut se taire longuement. Ecouter. Ecouter l’âme du monde. 4 mai 1965.

[16]

Voitures. Les voitures sont des abstractions descendues dans la rue et juchées sur des roues : que des hommes habitent ; quittent ; dépassent.

Finalement la ville est un labyrinthe de couloirs où les hommes vont, distraits. Couloirs de murs, et d’arbres, et de voitures, et mêmes couloirs de personnes.

Voilà l’idée même de mont ravail à présent. Il y a de quoi absorber ce qui me reste de jours.

[17]

L’art cherche la dimension réelle de l’homme. Il va au bout des sensations, des idées, des songes, de l’expérience et puise aussi dans la mémoire. De tout cela l’artiste cherche à faire une somme simple, harmonieuse. Mai 1968.

[18]

S’il va de l’avant, l’art a besoin de briser quelque chose : il est révolutionnaire à la base, sinon il est flatterie d’un pouvoir qui le précède. Il contient le sentiment d’injustice à rectifier ; de laideur à compenser. Comment se complairait-il avec ceux qui dominent ?

Je le dis à l’avance, il faut que l’artiste demeure indépendant, même d’un pouvoir qu’il estime. La place d’un artiste n’est ni à l’Élysée ni au Kremlin, mais dans la rue, théâtre de la vie, pour tous. Mai 1968.

[19]

Figurer, pour moi, demeure dialogue sur quatre plans : 1, avec l’objet ou la figure d’origine (le monde naturel) ; 2, avec l’histoire de la peinture et de l’homme (l’histoire) ; 3, avec le présent (ce que je perçois du monde social) ; 4, avec la suite de mes songes formant en moi une sorte d’épopée. 3 décembre 1969.

[20]

Qu’on ne nous emmerde pas avec la dictature posthume des grands hommes ! 22 décembre 1969.

[21]

Je crois que l’âme du monde coule parfois dans la chanson populaire avec une rare justesse. En captivité, je l’ai éprouvé pour quelques chansons de Trénet. Ces jours-ci, j’écoute Leonard Cohen, Bob Dylan et Joan Baez, certains Français aussi. La vie totale rend un son de violon et d’accordéon, de trompette et de flûte, d’orgue et de guitare. 17 avril 1972.

[21]

Contraction optimum de la description. Dès qu’une chose est dite, stop. Priorité au sens de l’œuvre. C’est-à-dire au parti dans lequel on résume, pour cette période-là, le sens de la vie. 25 mai 1972.

[22]

L’art n’est pas de célébrer ce qu’on sait, mais envisager ce qu’on cherche. Je ne sais pas ce que c’est que figurer, et je le tente. Je ne sais pas ce que doit être l’art aujourd’hui, et je le cherche. Je ne sais pas ce que c’est que figurer, et je le tente. Je ne sais pas ce que doit être l’art aujourd’hui, et je le cherche. La maîtrise, si maîtrise il y a, est à un certain niveau de clarté dans la question posée. 14 juin 1972.

[23]

En début de journée hier, je me croyais prêt à aborder les toiles. J’ai fait un pas en avant, et je me suis retrouvé sur une pente escarpée avec la sensation d’incertitude. Donc de recul. Mais en fin de journée j’ai repris, en silhouette, la cadence de toute la scène et vu comment il me fallait commencer ainsi. Re-commencer. 28 décembre 1973.

[24]

Monumentalité, à définir, de tout le quotidien. 28 mai 1975.

[25]

Nul doute : chaque être qui passe figure le monde entier, dans son état présent. 5 mars 1976.

[26]

Henri Michaux, voyant quelque chose de moi chez Karl Flinker : « Voilà trente ans que je cherche à supprimer l’objet, et lui à le rétablir. » Est-ce que Michaux, quand il se rase, détourne la tête de la glace et se coupe la gueule plutôt que de se voir ? 5 mars 1976.

[27]

Peut-être que j’ai découvert que l’abstraction était un signe révélateur d’humain et que, d’autre part, le naturel étai truffé d’abstraction. Dans mes tableaux, le concept abstrait et la notation réaliste vont sans cesse au-devant l’un de l’autre. 10 mars 1976.

[28]

Impression de tout contenir, ou plus exactement, que le fond de l’être communique avec le fond du monde. Mais difficulté de s’enfoncer aussi loin. 30 mars 1976.

[29]

L’insécurité de nouveau. Telle est la vie avec un vieil artiste inapte au succès. 15 avril 1977.

[30]

Cette rumeur du fond du monde, tous ne l’entendent-ils pas ? Je ne tiens pas à ce qu’on dise de moi que je suis un grand peintre, vrai ou faux. J’aurais voulu qu’on aperçoive enfin que je suis attentif à ce chant profond qui survit à tous les vacarmes guerriers, partisans ou boutiquiers, et que j’ai lutté toute ma vie pour qu’on l’entende. 29 avril 1977.

[31]

Dernier jour à Port-Coton. Je viens de nettoyer l’Estafette louée qui m’a servi d’atelier et que le loueur vient rechercher à 6 heures. 7 juillet 1977.

[32]

En travaillant un thème pour le nourrir, la suite des images qui émerge des yeux et de la main du peintre est illimitée. C’est comme un défilé d’êtres et d’objets vacants, alignés comme es figurants en quête d’emploi, comme des miséreux à la soupe populaire, et bien peu sont élus et connaissent les lumières de la toile. 23 décembre 1977.

[33]

Il serait mentalement très juste qu’un peintre avant sa mort mît en vente ses objets divers, ses tableaux, ses dessins et n’emporte avec lui, au-delà, que ses songes. 20 janvier 1978.

[34]

Je tiens à déchiffrer le monde : ce monde obscurci par les explications, les légendes, les usages et la publicité. Rechercher la virginité des choses : les déclarer. 17 février 1978.

[35]

Déduite de la contemplation de l’objet, l’écriture fait partie du réel. Pour chaque objet de mon amour attentionné, je tâche d’inventer une écriture qui lui convienne, c’est-à-dire proposée par lui et capable de l’éclairer. 24 mars 1978.

[36]

Lors de mon évasion du commando XIII/227, stalag IIC, Stettin, alors que je n’étais sûr en rien qu’elle réussisse, je me disais que l’essentiel était d’arriver à Berlin, et que si je ne parvenais pas à franchir le barrage policier de la gare vers Cologne, j’irais au musée voir L’Homme au casque d’or, que je me baignerais tout entier dans son émotion et que je me ferais arrêter devant, lors de la fermeture. D’avance, je souriais à la tête de l’officier de contrôle quand on m’aurait repris et ramené au camp pour me montrer penaud à mes camarades et que ledit officier me demanderait la raison de ma fuite apparemment insensée. Je lui aurais dit : « Après deux ans de captivité, pour continuer à vivre, de voir la lumière sur le nez de ce chef d’œuvre, pour croire à la vie ! » 12 octobre 1979.

[37]

Dans la glace, j’ai vu soudain un vieillard qui me regardait. Avec sa visière verte et bleue, il m’a fait penser à Chardin. Comment ce vieux peintre au visage peuplé d’ombres peut-il contenir les pensées jeunes qui l’habitent ? 11 janvier 1980.

[38]

Mon œil unique laisse couler ma vie intérieure sur le papier. Novembre 1980.

[39]

Comme je vois mal. On dirait que mon seul œil est couvert d’un verre dépoli. Pourtant, je darde des regards au travers. 7 janvier 1980.

[40]

Si j’écris de travers, c’est que j’y vois si mal, mais je crois penser fondamentalement juste. 19 mars 1980.

[41]

Rendre aux objets leur nudité originelle : le signe qu’ils font au reste du monde. Dans tout torchon les plis de la première robe aimée. 18 juin 1980.

[42]

Les contraires non seulement se ressemblent, mais se rassemblent dans l’unité définitive dont je sens le réel au bout de mes doigts. 2 juillet 1980.

[43]

Je suis presque aveugle et si vieux que je suis devenu maladroit. 10 avril 1982.

[1]

Comme le prônait Delacroix : commencer très large et finir aigu. Mais laisser dans le tableau des traces de toutes les tensions de l’acheminement large vers l’aigu 17 septembre 982.

[44]

Je sens la réalité illimitée dont je parle, solide au-delà de mon discours comme l’est la terre au-delà de mes pieds. 18 septembre 1982.

[45]

Je n’ai plus que 2/10 dans un œil. Rien dans l’autre. Alors je peins pour voir clair. 14 décembre 1982.

[46]

6 mars 1984. Dicté à Jacqueline hélion. Est-ce étendre les mots au-delà de leur sens que d’affirmer que l’abstraction exalte un non-dit de la figuration ? Il y a quelque platitude à déclarer qu’une rose, une femme, une chose sont belles quand c’est évident. Mais c’est parce que c’est difficile, justement, que j’ai été entraîné à le tenter.

[47]

Pour l’homme, fragment du monde qui s’en détache et se retourne sur lui pour le considérer, l’imagination est un prolongement de la mémoire. 30 mars 1978.

[48]

Le crime qui m’indigne le plus, ces temps-ci, c’est que les fabricants de couleur (Lefranc) me vendent des feutres de couleur dont ils assurent la fixité à la lumière, mais qui sèchent très vite et deviennent inutilisables. Tandis qu’ils refusent de mettre en vente les encres dont ils sont faits, que j’aimerais tant employer au pinceau ou au bout de bambou japonais qui me sert de plume. 1 juillet 1979.

[49]

Emmerdements d’une vie de peintre. 23 juillet 1974.

[50]

Devant le motif, il faut non seulement voir juste, mais penser juste. 17 septembre 1982.

[51]

Peindre ainsi. De loin, le rythme et l’éclat. De plus près, le sens. Tout près, la richesse. Mais qu’elle s’efface dans le rythme et qu’elle serve le sens. 10 août 1965.

[52]

Rôle du monologue intérieur dans la création et, partant, rôle des mots et jeux mots. Souvenir du monologue des architectes qui parlent sans cesse de leurs projets en les dessinant. 25 mai 1976.

[53]

À la recherche de la phrase large où ce personnage fleurit,… 17 mai 1976 .

[54]

La pensée articulée en mots ne peut suivre la pensée artistique dans tous ses états. Elle ne peut que définir des points de repères entre lesquels les nuances de couleurs et les combinaisons de formes varient et se multiplient, dirait-on, à l’infini. 25 mai 1976.

[55]

À mes yeux, le grand mérite de Joyce (dont Jacqueline me fait la lecture dans le texte chaque soir) est d’envisager le monde comme la somme des individus, de leur espace mental et verbal, sans recourir à l’arrangement d’une histoire préconçue. Le monde en direct, à tous les niveaux. C’est inouï. 2 octobre 1976.

[56]

Depuis toujours j’entends un cri qui sort des choses et des êtres, et j’ai tenté de le saisir, comme au lasso, par mon dessin. Et dans ce dessin, de chiffrer un dessein qui émane de monde. Transformer en conscience la possession sensible. 16 novembre 1977.

© succession Hélion, Carnets édités par galerie Maeght, indisponibles.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 17 avril 2014 et dernière modification le 8 août 2018

merci aux 8985 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page