emmener vers les objets, les écrire comme ils ne l’ont jamais été

Si on se replace dans le contexte développé dans l’introduction, on est tout au bout de la chaîne : là où l’objet muet ne s’énonce pas lui-même, et où reste une distance glissante entre lui-même et le mot qui le nomme.

Parce que l’objet se déplace avec l’époque (prendre l’exemple concret du téléphone, chez Proust puis Cocteau), et parce que la permanence même associée à l’objet, qui en faisait un référent commun pour l’émetteur et le destinataire de la nomination, est désormais impossible, jusqu’à cessation même : écouter de la musique, pour nos élèves ou étudiants, n’implique pas la disposition d’un appareil spécifique, comme ceux de ma génération peuvent dresser l’histoire des leurs.

Cette question est démultipliée par une normalisation à l’échelle mondiale, par marques interposées, le nom de la marque susceptible de remplacer l’objet lui-même (depuis Frigidaire, ce n’est pas nouveau). Elle est démultipliée par un rapport à la consommation qu’il nous faut en permanence exploser pour retrouver un rapport critique à notre environnement immédiat, et, en parallèle, la médiation continue d’objets technologiques pour des fonctions de socialité essentielles – à commencer par l’échange de courrier ou de message d’ordre privé, et l’appropriation de ces médiations par des entreprises dont la philanthropie n’est pas le premier souci.

On travaille donc ici deux domaines simultanément :

– que l’histoire de l’objet est elle-même historicisée dans l’histoire de la littérature. L’objet peut surgir à titre accidentel chez Rabelais, il peut définir un surgissement précis de littérature (Essay sur les merveilles de nature, d’Etienne Binet), il reste anecdotique chez Balzac (la possession d’horloges Boulle...), et devient générateur chez Flaubert (la casquette de Charbovary ;

– que l’exercice relationnel impliqué originellement dans le langage doit surmonter de l’intérieur la médiation qui l’autorise ;

Comment nommer cette peau du monde, quand, contrairement au monde dont héritaient nos parents ou grands-parents, essentiellement fait d’objets manufacturés, il est ravalé à une consommation de masse, à obsolescence organisée, qui dévalue même les mots qui le nomment ?

Ci-dessus un présentoir Nike à Chicago : peut-on imaginer, depuis cette image de notre quotidien le plus banal, le scandale qu’étaient les croquenots peints par Van Gogh ? Raison de plus pour leur suggérer de parler chaussures : non pas celles qu’ils ont aux pieds (encore que... voir ci-dessous avec trousses ou sacs), mais en tant qu’histoire des, réserve de... Les siennes, celles des autres...

Hommage particulier alors à Francis Ponge. Quand, à 27 ans, on se voit refuser partout un livre maladroit de poèmes (les objets y sont une émergence progressive), on ne s’obstine pas. Lui, si. De ses 27 à ses 35 ans. C’est long. Et ça nous vaut, à côté du Galet, le texte plus long qui s’intitule Introduction au galet. C’est l’obstacle qui lui fait trouver son système.

Désormais, j’utilise principalement son « Journal du verre d’eau », dans Méthodes : on n’a quasi rien à dire de l’objet même, mais on peut collectionner et rassembler tout ce qui le nomme, en amont, d’une multitude de sources. Le texte alors n’est pas la description de cet objet même, il est l’ensemble constitué par toutes ces nominations composites qui le manquent (d’un peu, si peu, mais il a fuit, comme son savon mouillé échappe à la main).

Moi-même, après une séance à Sciences Po, début 2011, où j’avais fait travailler les étudiants sur ces médiateurs neufs du langage et du relationnel, le téléphone, l’ordinateur, au retour dans le train je m’étais collé à l’exercice sans savoir que cela donnerait, quelques mois plus tard, Autobiographie des objets.

En reprenant ici Tous les mots sont adultes, je propose une série de points de départ sur le même thème :

– à partir de Francis Ponge Le parti-pris des choses

– à partir de Jean-Loup Trassard, L’espace antérieur

– à partir de Régine Detambel, Graveur d’enfance

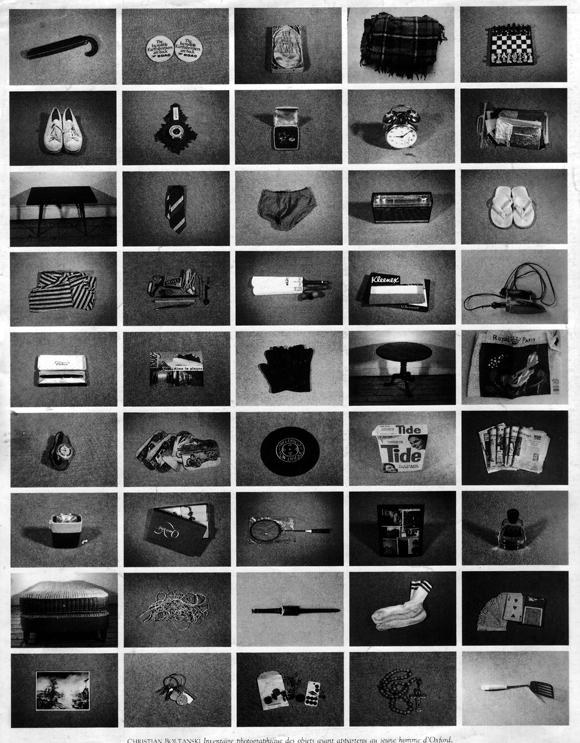

– à partir des Inventaires de Christian Boltanski

Rien évidemment de limitatif. Mais toujours se dire que cet exercice aurait été inconcevable il y a 50 ans...

FB

– voir autre présentation, lors des Nocturnes de la BU d’Angers, 2010.

Le parti-pris des choses, Francis Ponge

Au centre de l’image, de la parole, du temps, l’objet muet, la réalité opaque du monde. En dépliant et en installant sa tension propre dans l’espace de la représentation, c’est un peu de l’énigme du monde au-delà du langage qu’on cherche à capter : d’où l’importance de Francis Ponge.

Le statut des choses dans la description romanesque est une marche constante, un permanent déplacement de la frontière entre la littérature et l’état brut du monde, c’est cette frontière qu’on peut explorer en prenant l’objet même comme but et lieu de l’écriture. En travaillant sur cette frontière, et en proposant à l’écriture de s’immerger dans l’objet, c’est sur le statut du sujet dans la langue qu’on travaille : l’enjeu est suffisamment important pour en proposer ici trois approches distinctes.

Prendre conscience que ce qu’on utilise dans un récit n’est pas la réalité d’un objet, mais que la langue ne se réfère qu’à elle-même. Inversement, le nom des choses, dans un récit, n’est jamais seulement ce nom, mais un phénomène complexe d’appel à la représentation intérieure du lecteur.

C’est ce qui fait l’étrange beauté souvent de Rabelais, qui ne peut convoquer chez celui qui le lit une acceptation pré-établie de ce à quoi ses mots réfèrent, s’ils n’ont jamais eu avant lui d’existence écrite. Le plus bel exemple qu’il donne de ce fonctionnement par quoi sa prose doit littéralement mimer ce à quoi réfèrent ses mots, c’est peut-être sur le mot phare, dérivé pourtant d’un néologisme grec très simple :

Rabelais, « Briefve declaration d’aulcunes dictions plus obscures contenues au present livre », in Le Quart Livre, Michel Fezandat, 1552.

En présentant le livre de Francis Ponge, Le Parti pris des choses (Gallimard, 1942), c’est ce qu’on peut gagner en confiant le récit de l’objet à l’objet qu’il nomme, en retournant contre le locuteur une adéquation poussée le plus loin possible du récit et de l’objet, qu’on va proposer d’explorer. La seule règle : épouser la réalité, la serrer au plus près. Voyager à l’intérieur de l’objet. On relit quelques-uns des textes les mieux connus de Ponge : la cigarette, le cageot, le pain.

Chaque rupture importante de l’histoire littéraire, quand elle s’annonce, se présente de façon complexe, par des fissures, des explications qui plus tard seraient superflues. Mais Francis Ponge, qui a le génie d’abord d’explorer par des textes rétrospectifs, séparés de ses poèmes, les quelques-uns qui, au sein même du parti pris des choses sont cette rupture, aura une nouvelle audace : cette dualité de registre qui est la sienne dès 1933, après qu’une Introduction au galet ait complété la stupéfiante écriture de Le galet, il va en faire la signature de son approche poétique, le moteur même d’une démarche qui trouvera dans cette balance incessante entre texte poétique et commentaire du texte poétique son propre appui pour se radicaliser. Qu’on se reporte au texte sur le verre d’eau dans Méthode (texte de 1948, publié par Gallimard en 1961), ou à l’étonnant Une figue de paroles et pourquoi (Digraphe/Flammarion, 1977).

En citant le texte de Rhétorique, écrit en 1929, et publié seulement en 1942 avec Le parti pris des choses, c’est cette volonté délibérée de Ponge qu’on peut souligner :

Francis Ponge, « Rhétorique », in Proêmes, Gallimard, 1948.

Compte donc moins le poème lui-même que de pouvoir écrire comme à main double l’objet, et la démarche qui nous y conduit, les obstacles par quoi il nous résiste. Le poème évidemment :

Terne au sol, comme le jour est terne par rapport à la nuit, à l’instant même où l’onde le reprend elle lui donne à luire. Et quoiqu’elle n’agisse pas en profondeur, et ne pénètre qu’à peine le très fin et très serré agglomérat, la très mince quoique très active adhérence du liquide provoque à sa surface une modification sensible. Il semble qu’elle la repolisse, et panse ainsi elle-même les blessures faites par leurs précédentes amours. Alors, pour un moment, l’extérieur du galet ressemble à son intérieur : il a sur tout le corps l’œil de la jeunesse.

Francis Ponge, « Le galet », in Le Parti pris des choses, Gallimard, 1942.

Mais ce commentaire qui le suit à courte distance et nomme l’enjeu pour lui :

Je propose à chacun l’ouverture de trappes intérieures, un voyage dans l’épaisseur des choses, une invasion de qualités, une révolution ou une subversion comparable à celle qu’opère la charrue ou la pelle, lorsque, tout à coup et pour la première fois, sont mises au jour des millions de parcelles, de paillettes, de racines, de vers et de petites bêtes jusqu’alors enfouies. O ressources infinies de l’épaisseur des choses, rendues par les ressources infinies de l’épaisseur sémantique des mots !

Francis Ponge, « Introduction au galet », in Proêmes, Gallimard, 1948.

Au point de rendre compte par l’écriture de ce que l’écriture elle-même a déjà exploré du même objet, et comment :

Francis Ponge, « Introduction au galet », in Proêmes, Gallimard, 1948.

Chercher un objet, non par la pensée, mais en le laissant s’imposer à nous-mêmes par cette secrète connivence avec notre art de dire en constitution. Et entrer dans cet objet, au plus exact de ce qu’il est, pour être mis nous-même en présence de cette métaphore, mais sans l’avoir construite. Et quand bien même les objets d’aujourd’hui sont complexes, et normalisés par la fabrication en série :

Centre dramatique régional de Tours, Tiers Lieu, 1997.

L’objet peut être élémentaire (la montre, le crayon), ou purement géométrique (l’alliance), à nous de prouver qu’en écrire soit possible. Je me souviens, une des premières fois que j’essayais ces exercices, à Lodève en 1993, d’avoir pris l’exemple de la montre comme d’un objet toujours identique à lui-même dans son fonctionnement et ses principes, pour expliquer comment chacun dispose pourtant, pour la sienne, d’une histoire : achetée où, offerte par qui ? Un jeune chômeur faisait toujours non de la tête, au point que je lui ai demandé pourquoi : sa fierté était la possession d’une montre dont les aiguilles tournaient en sens inverse de la norme. Alors une autre dans le groupe a fait sonner une montre qui imitait le cri du coq, tandis qu’une troisième, mal voyante, a fait démonstration de la sienne, qui donnait l’heure en parlant. Depuis, je suis plus prudent dans mes exemples. Voici, en écho au galet de Francis Ponge, un texte écrit en atelier illettrisme à la Boutique d’écriture de Montpellier :

La Boutique d’écriture, Montpellier-La Paillade, 1994.

Jean-Loup Trassard | L’espace antérieur

Les objets qui n’existent plus que dans notre mémoire sensorielle sont dépositaires de passages secrets vers nous-mêmes. Ils sont allégories et labyrinthes. Pour aller par là, passez par exemple d’abord dans Une enfance berlinoise de Walter Benjamin (mais chez lui, à côté de la papèterie et ses merveilles, il y a aussi le cinéma et le zoo, là on va se concentrer sur les objets).

Au printemps 2013, en stage au Maroc, j’ai eu la chance de travailler avec un livre qui se prête formidablement aussi à l’exercice, la Boîte à merveilles d’Ahmed Sefrioui (Le Seuil, 1954), le succès de l’exercice tenant peut-être tout d’abord à la boîte elle-même, le geste que mentalement on refait pour ouvrir et accéder à un contenu oublié... Et c’est bien la magie de L’Espace antérieur (Gallimard, 1993), où Jean-Loup Trassard compose un livre entier sur une suite de brefs textes tous liés à un objet d’enfance. C’est d’eux dont il part à la recherche, projet qu’énonce la page IV de couverture du livre :

Jean-Loup Trassard, L’espace antérieur, Gallimard, 1993.

C’est une sorte de musée secret venu de l’enfance que Jean-Loup Trassard élabore, par les objets conservés mentalement, détournés parfois de leur fonction première (la crème qu’au dessert on mange dans l’assiette retournée, la poche de la culotte courte, la tartine du goûter). La seconde approche de ce monde de l’objet sera donc centrée sur la mémoire, collection de ces objets dont on va retrouver l’image et l’existence en s’immergeant dans ce qui n’est plus, du temps d’abord, des objets ensuite. On peut parler même à des collégiens, même à des élèves d’école primaire, de ces objets qu’ils ont eus et qu’ils n’ont plus.

Jean-Loup Trassard, L’espace antérieur, Gallimard, 1993.

Ou juste l’univers de sensations liée, sinon à la chose, à son nom :

La beauté de ce qu’écrit Trassard fait qu’on lit son livre de la même façon passionnée qu’on lirait un roman : on passe d’un objet à un autre sans plus s’apercevoir qu’il s’agit d’une succession de textes tous très brefs, parfois une page, le plus souvent deux pages, parfois trois pages, et exceptionnellement quatre. Précisément le format habituel de textes collectés au terme d’une séance d’atelier d’écriture, dans son temps limité. Par ce livre, on peut faire lever un autre niveau d’interrogation pour les participants, interrogation que bientôt, à partir des textes accumulés, on travaillera vraiment comme enjeu spécifique : comment passer d’une collection de textes brefs à une écriture continu de large format ?

Autre proposition possible à partir de ce livre magnifique, suggérer que la description la plus précise de l’objet le produise comme énigme, sans nommer, et que la précision même du texte ne serve qu’à renchérir sur l’inconnu, construire l’objet comme explication toujours refusée, à portée de langue et repoussée pourtant, une de ces devinettes graphiques comme le proposaient ces images d’Épinal au profil de bandit caché dans les feuillages :

Jean-Loup Trassard, L’espace antérieur, Gallimard, 1993.

Voici trois exemples de textes issus de cette confrontation, qui fascine encore plus lorsqu’elle se risque dans ce qui n’a jamais eu forme écrite, soit que le quotidien seul en traite oralement, soit que le besoin même de nommer n’ait jamais préexisté à l’atelier. Le premier est d’une enseignante d’Agadir :

La tête ? Un ruban blanc que ma mère m’avait rapporté d’un moussem et dont elle se servait pour m’attacher les cheveux, enroulé et retenu par une épingle.

En guise de chevelure, des restes de laine, couleur noire, collés sur la tête avec de la résine recueillie sur le tronc d’un arbre planté près de mon école coranique.

Le visage ? C’est ce qui m’a donné le plus de peine. Il avait fallu attendre que mon père achète un nouveau pain de sucre, en décolle l’étiquette rouge, la malaxe avec quelques gouttes d’eau pour en extraire un liquide écarlate et m’en servir pour dessiner la bouche et colorier les joues.

Deux paillettes bleues, volées au foulard de ma mère, servaient pour les yeux.

Un morceau de charbon, écrasé, malaxé, faisait l’affaire pour les cils et les sourcils.

Cette poupée qui avait peuplé mes rêves d’enfant de sept ou huit ans, je ne saurais le préciser, était toujours présente dans la chambre de la petite fille, de l’adolescente, de la jeune mariée, de la mère.

Cette poupée que ni l’âge ni l’usure du temps n’avait flétrie fêterait ses trente-cinq ans dans quelques mois.

Cette poupée que ni les pleurs de mon aînée, il y avait de cela treize ans, ni les caprices de ma cadette, huit ans plus tard, n’avaient pu détrôner de la place qu’elle occupe toujours, sur ma table de nuit.

Stage d’enseignants, Tanger (Maroc), 1998.

Le second à nouveau de l’atelier illettrisme de la Boutique d’écriture de Montpellier-La Paillade :

La Boutique d’écriture, Montpellier-La Paillade, 1994.

Le troisième, d’une jeune fille en stage de formation professionnelle à Tours :

Centre Dramatique Régional de Tours, Tiers Lieu, 1997.

C’est à la richesse et l’éventail de ce qu’elle déclenche qu’on peut mesurer la profondeur d’une proposition, et la force du texte sur lequel on l’appuie : les livres de Jean-Loup Trassard ne se retrouvent pourtant pas dans toutes les bibliothèques. Dans cet ultime texte, qu’on lira ci-dessous, rien ne dit que la jeune mère qui l’écrit s’est fait imposer que sa fille soit placée en famille d’accueil, ne dispose pas du droit de visite, et que la photo de groupe dont elle parle soit la seule qu’elle ait de son enfant :

La Boutique d’écriture, Montpellier-La Paillade, 1994.

Régine Detambel | Graveurs d’enfance

On pourrait se contenter de citer sa table des matières : le crayon noir, la boîte de crayons de couleur, le stylo à bille quatre-couleurs, le taille-crayon en aluminium, la gomme bicolore, le porte-mine à canon rentrant, le compas chromé brillant, le double décimètre à bouton central, l’équerre, le rapporteur, le cahier de quatre-vingt-seize pages, le carnet à spirale, la colle pâte en pot, la cartouche d’encre bleue…

Régine Detambel, Graveurs d’enfance, Bourgois, 1993, IV de couv.

Régine Detambel inventorie cinquante objets de la trousse et du cartable de nos souvenirs d’enfance. Tout est dans le mot « graveurs » de son titre : les souvenirs ne sont pas des souvenirs « de » l’objet, ce sont les objets qui deviennent les intercesseurs d’une mémoire dont nous ne savons pas disposés.

Alors il ne s’agit plus, bien sûr, d’entrer dans la description d’un compas, quand bien même on en ferait un objet aussi complexe que les machines du sculpteur Tinguely, mais, en approchant suffisamment les matières, les formes, et la façon dont se les appropriait (la toupie avec le double-décimètre, l’équerre rongée, le déclic du stylo-bille quatre-couleurs), c’est soi-même qu’on explore, et évidemment, puisqu’il s’agit d’outils liés à la formation, et soi-même dans l’apprentissage, c’est cette image de soi que gravent, matériellement, ces objets si précis dans le souvenir, qui s’ouvre à la magie du texte. Notre vision poétique du monde se formait dans ces heures, ces lumières, ces voix de l’école lointaine, dans le temps immobile où nous rêvions devant l’objet. A suivre de près, par exemple, capacité qui signe l’enfance, la façon dont l’œil ici s’approche ou s’éloigne, modifie sans cesse la distance focale et le grossissement de ce qui joue dans la main, et sur cette technique on peut attirer l’attention des participants, leur demander de se concentrer sur cette variation, la provoquer de façon à ce qu’elle fasse naître le texte, plutôt qu’en être le résultat :

Au-delà de ces rêveries pointilleuses, il y a l’outil même, avec ses deux segments bien équilibrés (d’un côté, le point d’ancrage : une aiguille effilée ; de l’autre, le point encreur : mine de graphite ou plume à dessin) qui font de la trousse une corbeille de dattes où trouver l’aspic tout à coup. Sous l’ongle du majeur – le doigt le plus long est le plus exposé – la piqûre est très douloureuse.

Régine Detambel, Graveurs d’enfance, Bourgois, 1993 et Folio, 2001.

Livre inépuisable, et qui prendra une dimension encore plus symbolique si on l’essaye avec des groupes en situation d’illettrisme, puisqu’il s’agit précisément des outils dont on a été privés, mais qu’on connaît si bien par le cartable des enfants. Mais, avant de donner quelques extraits en désordre, évoquez donc pour vos élèves le fait que Régine Detambel en produit cinquante : dans leur cartable, leur trousse, sur la table ou dans la poche du voisin sauraient-ils en compter autant ? Nul doute qu’ils penseront s’en tirer à bon compte si vous leur suggérez d’en écrire trois (je dis bien écrire et non décrire – on peut très bien leur demander de définir eux-mêmes la différence...).

Impossible — qu’importe la banalité de la comparaison — de ne pas figurer ses Anneaux puissants comme la rencontre, plus ou moins brutale, de deux crocs courbes. […] Être pris dans les mâchoires de ce piège par la peau de l’avant-bras, se demander quel fauve est lâché, avoir la présence d’esprit de ne pas tirer sur sa chair, rire de sa maladresse, trouver une solution pour ouvrir l’Anneau d’une seule main sont des préoccupations de gibier.

l’effaceur

Feutre fantôme, cruel et sensuel, l’Effaceur est un tueur sournois. Toute la vie ondulante, grouillante et visqueuse des encres, il peut la traverser, la dissoudre, la désintégrer. Arme chimique, ce vocabulaire de science-fiction lui convient. Il passe pour l’ange exterminateur des lettres tracées, leur ogre, leur dragon, leur cauchemar.

la gomme

...sa fermeté de chair humaine fait de la Gomme la toute première martyre. Outre la morsure, l’écorcher à l’ongle, la trouer à la punaise, la balafrer au cutter, la perforer à la pointe de l’équerre, la poignarder à la plume ou la maculer au feutre sont des voies de fait courantes. En fermant les yeux, en se laissant aller à ses instincts, l’écolier la pince et l’empoisonne, sans plus de tragédie. Simulacres de vengeance enfantine dont elle essuie les tout premiers éclats de joie criminelle.

la plume

Apprendre à écrire sous la Plume relevait d’une discipline militaire. Deux plis rigides, un bec étroit, un cou large, un ventre rentré, une poitrine sonore, une descente de soldat, on l’appelait Sergent-Major, cette mécanique primaire. […] Chaque lettre était un parcours. Il fallait lancer très haut les barres, ramper sous les interlignes, faire sa corvée de A sans rechigner, ne pas se laisser prendre aux barbelés des majuscules, viser juste son point sur le j, courir toujours plus vite.

Régine Detambel, Graveurs d’enfance, Bourgois, 1993 et Folio, 2001.

Et si vous faites une classe d’école primaire ou de collège, prenez le temps d’expérimenter la différence que c’est d’écrire avec l’objet devant soi, ou seulement sa convocation mentale : objets qui sont vraiment dans la trousse, sur la table, y compris les inscriptions qu’elle comporte, ou les noms de chanteurs qu’on a griffonnés sur ses classeurs, et les mêmes objets mais à distance de temps. Et puis ce qu’on avait dans le cartable (ou le cartable lui-même, et la blouse) en maternelle, s’il s’agit d’élèves de primaire, ou bien à l’arrivée au collège, quand on est en quatrième ou en troisième, et ainsi de suite.

Régine Detambel est de son métier (écrivain n’est pas un métier) masseur-kinésithérapeute, et rien d’indiscret à le dire. Elle s’est lancée elle-même depuis lors dans la pratique des ateliers d’écriture, mais ce n’était pas le cas lorsqu’elle a publié ces Graveurs d’enfance. Mais l’attention au corps dans l’écriture est un des points singuliers de sa démarche, et ouvre à bien d’autres exercices :

© Régine Detambel, sur son site www.detambel.com.

Christian Boltanski | Inventaires

Une nouvelle exception au domaine littéraire : c’est à l’univers plastique qu’on va se confier pour cette troisième approche des objets.

On a abordé, dans les deux propositions précédentes, deux figures opposées : avec Ponge le présent sans biographie, avec Trassard la biographie sans présent. J’ai mis longtemps avant de trouver comment les rapprocher : ouvrir un espace intermédiaire, toujours à partir de cette écriture des choses, en restant à distance et du présent et de cette mémoire enfouie. En travaillant, plutôt, sur un présent décalé.

Non pas le présent ni l’enfance, mais en se fixant sur une date qui soit par exemple, pour chacun, aux deux tiers de son âge. Proposer à un adolescent de dix-sept ans de travailler sur son univers d’objet, de lui-même à quatorze ans : les chaussures ont changé, les modes concernant la coiffure aussi, comme l’appareil dont on dispose pour écouter de la musique, et les musiques préférées elles-mêmes, ou ce qu’on utilise comme moyen de transport. On restera dans une lecture de notre présent, puisque ces trois ans de distance ne nous font pas radicalement changer d’époque, mais ce décalage suffit à préserver le texte de l’effet « souvenir d’enfance » : on lit ce décalage comme s’il avait sans cesse effet sur l’instant présent, et c’est cela qui donne à ces textes leur côté magique. Pour des adultes, il suffit de maintenir cet écart proportionnel, et le fixer pour tout le groupe à ces deux tiers : émergeront par exemple le logement d’étudiants ou les appartements de début dans la vie, et on ira s’y promener.

La porte ou le seuil qui ouvriront sur cette magie, je ne l’ai pas cherchée dans un texte, mais dans une double planche d’images. Le plasticien Christian Boltanski a présenté à plusieurs reprises des inventaires, sous le titre : inventaire des objets ayant appartenu à une jeune fille de Londres, 1976, ou : inventaire des objets du jeune homme de Bordeaux, 1975. Ils sont présentés sous forme de grandes planches photographiques, où voisinent peigne, chaussures, tourne-disque, porte-monnaie, etc. : la division même de la planche photographique, les objets photographiés non pas en situation mais à plat sur un fond neutre, sans mise en relation de l’un à l’autre pour permettre d’en reconstituer l’usage quotidien, suffit pour que soi-même on soit placé dans cet état d’inventaire intérieur, très surprenant.

Et d’autant plus surprenant que les textes produits par les participants, y compris adultes, auront d’eux-mêmes tendance à se fixer sur des périodes de mutation intérieure, appartements occupés à titre provisoire, parfois même hébergement chez quelqu’un dont on ne saura rien, mais dont l’univers d’objet sera décrit, ou chambre d’étudiants, avec les livres dans la bibliothèque, qui ne sont pas ceux qu’on lit aujourd’hui, la guitare qui traîne encore ou le poster accroché à la porte. Ou quelquefois une voiture il y a dix ans, et comment on l’occupe, ce qu’on laisse dans la boîte à gants ou sur la plage arrière, et c’est l’ensemble d’un monde qui surgit : définition d’un sujet qui pourtant n’est pas montré, mais trouve sa part d’existence par ce qui est décrit de sa relation au monde.

Les textes produits à partir de cette confrontation avec les planches photographiques de Boltanski me fascinent chaque fois par cette impression d’investir un terrain vierge d’écriture, comme si ce présent, de nous tout proche, et pas tout à fait immédiat, nous donnait à lire ce que nous sommes nous-mêmes, et qu’il n’y a pas là encore de livre où nous reconnaître.

Voici comment Christian Boltanski présentait, au Musée d’Art moderne de Paris, en 1998, sa plus récente exposition, comme si chaque intitulé, tout près de l’exercice proposé, devenait lui aussi fabrique de rêves :

Christian Boltanski, Dernières années, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 1998.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 27 décembre 2013

merci aux 3803 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page