comment Perec s’approprie et récrit à même le texte de La Vie Mode d’Emploi un texte essentiel de Kafka, et de la question de savoir si on le ferait encore à 30 ans de distance

sommaire :

– 1, écrire c’est déjà se plagier soi-même

– 2, obsolescence du droit d’auteur

– 3, et Kafka, puis Perec

– 4 – oserions-nous aujourd’hui, nous-mêmes, le remix d’un pareil texte ?

– 5 – Franz Kafka, Première souffrance, et son remix par Perec

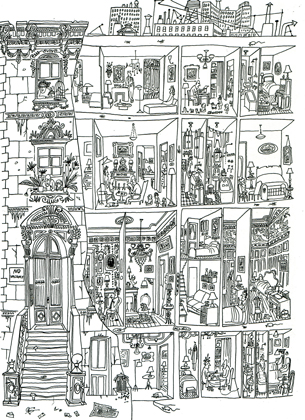

Image ci-dessus : dessin de Saül Sternberg cité dans Espèces d’espaces comme une des sources initiales de La vie mode d’emploi.

1 – écrire c’est déjà se plagier soi-même

J’ai toujours trouvé que le mot plagiat était d’abord fait pour fournir à la presse un marronnier de plus dans sa réserve. C’est comme à Sciences Po où on est censé vérifier avec logiciel ad hoc (et ils doivent payer cher l’abonnement) que ce qu’écrivent les étudiants n’a pas été piqué sur le web, comme si on ne savait pas reconnaître tout de suite ce qui aurait été piqué sur le web, comme si depuis très longtemps on avait pas intégré la recherche d’infos web dans notre propre démarche pédagogique parmi les autres critères et comme si Wikipedia, en particulier, n’était pas un fabuleux outil d’appropriation de réel.

Pour la littérature, c’est autre chose : on a vu de gens très bien s’entre-dévorer pour quelques images en commun alors qu’il y a une belle logique à ce qu’on soit, dans des positions et lieux et récits différents, mais confrontés à une même appropriation de la part invisible ou symbolique du réel, amenés à y répondre par des figures proches, et de façon tout à fait indépendante, dans des périodes proches. Un étonnement qui m’a souvent frappé pour ma part à lire certains amis comme Serena ou Beinstingel, ou quand récemment un même fait divers à partir de vigiles et de bouteilles de bière volées avait provoqué pour moi comme pour Mauvignier un monologue proche, sauf qu’en ce cas le Mauv’ avait été jusqu’au livre bref, quand je m’en étais tenu à l’ébauche blog.

Après, c’est aussi ce mystère qui fait qu’en permanence on invente par les autres. Jusqu’à il y a peu, je m’étais toujours donné le défi d’installer dans tous mes bouquins un paragraphe ou au moins une phrase d’Echenoz en cut-up, c’est pas que j’y ai renoncé, juste que j’ai oublié dans les derniers (faut que j’y pense pour le Proust).

Et cette autre version immédiate du paradoxe : comment lire, au plus radicalement que lire est l’appropriation d’un auteur, sans récrire ? Lautréamont récrit Baudelaire en continu, comme Baudelaire en partie récrit Poe dans les Fleurs du mal, comme Proust sans cesse récrit des scènes où il a la politesse de toujours ajouter discrètement de quel univers elle surgit.

2 – obsolescence du droit d’auteur

Seulement, ce qui pour nous est respiration immédiate, peut se heurter violemment aux règles de la propriété intellectuelle, et la partie qui concerne de droit d’auteur. Concept qui a une histoire, Darnton a bien montré comment la contrebande éditoriale via Amsterdam au XVIIe siècle a servi d’amplification de valeur symbolique renforçant la position commerciale de l’éditeur initial, et la variante actuelle est née de la popularité du théâtre dans le Paris du XIXe siècle, c’est la popularité de ce système de diffusion de texte qui a structuré et continue de régir le système de diffusion actuel, qui pourtant évidemment n’a plus rien à voir.

On connaît les lignes de friction : la notion d’exception pédagogique admise dans le droit US refusée ici en France, nous mettant dans l’illégalité dès lors qu’on fait passer aux étudiants un extrait de Michaux ou d’Artaud. Un concept sans vraie définition juridique, ce qui fait le bonheur des avocats (dont l’art en tant que tel nous enchante, et devient par un autre paradoxe le creuset de la réflexion sur ces questions) : « partie non significative » de l’oeuvre ça commence où ? Ou de cette tolérance « à dix-huit lignes » quand 18 lignes c’est parfois une oeuvre intégrale de Beckett, Harms ou Michaux ?

Je l’ai mesuré il y a un an quand Gallimard, avec la muflerie qui les a fait s’en prendre aux libraires revendeurs de publie.net sans jamais s’adresser à moi par mail, téléphone, courrier ou huissier, m’a contraint de ravaler mon interprétation (au sens musique du terme) du Vieil homme et la mer d’Hemingway, 50 ans après la mort de l’auteur et alors qu’ils engrangent depuis un demi-siècle les retombées commerciales et scolaires de la traduction Dutourd, lourde et obsolète. À côté de ça, Gallimard ne semble pas s’émouvoir que des malfrats intellectuels de petite envergure, sous le nom de Team Alexandriz (dont quelqu’un de leur propre personnel) diffusent publiquement le génial Aleph de Borges (profitez-en, c’est tellement bien, les gentils pirates, tout le monde admire) et autres titres de leur catalogue.

3 – et Kafka, puis Perec...

Cela peut rythmer en profondeur la vie littéraire et son renouveau : quand Kafka s’est élevé au domaine public, en 1993, les magnifiques traductions Vialatte, qui avaient eu à fabriquer le territoire Kafka (Vialatte pas seul : la première édition partielle du Journal en 1935 était celle de Pierre Klossowski, et l’édition classique, non pas l’intégrale qui n’existe toujours pas, l’oeuvre n’ayant pas de clôture définissable, celle de Marthe Robert en 1956 d’après la compilation initiale de Max Brod). Dès lors qu’on a pu relire les romans dans les traductions de Georges-Arthur Goldschmidt et Bernard Lortholary, la relecture de Kafka n’a plus jamais cessé.

Ces réflexions parce que depuis très longtemps je n’avais pas relu sérieusement La vie mode d’emploi, et qu’une commande d’un bref billet (7000 signes) pour un hors-série du Nouvel Obs (merci Charles Giol) m’y a reconduit. De Perec, en atelier mais d’abord pour moi, j’ai toujours sur la table Espèces d’espaces, et comment ce texte se prolonge par arborescence dans Penser/Classer, L’Infraordinaire et bien sûr W. J’ai relu La vie mode d’emploi comme de tout redécouvrir – la distorsion qui met à même niveau de récit toutes les images, la scène référentielle elle-même comme les images qu’elle contient, distordant la saisie réelle immédiate pour en faire déjà une représentation fixe, à invariance d’échelle, ou bien la dyschronologie qui supprime de l’immeuble, même en 1975, tous les postes de télévision, pour un tissu historique continu ancré dans la fin du XIXe siècle, voire au-delà, mais qui fait de la guerre 39-45, celle qui rendit Perec orphelin, le centre de gravité narratif du livre : ceux pour qui la guerre n’a été qu’une suspension...

Bien sûr chacun sait, et je le savais ô combien, qu’à la fin de La vie mode d’emploi il y a ces fabuleux index, dont un concerne la Liste des histoires racontées, reprises par leur thème (parenthèse – note aux éditions Fayard – quand on vend la version numérique près de 14 euros, on prend les 2 heures qu’il faut, allez, 3 heures pour les vérifs, et on rend cet index interactif, politesse minimum à l’acheteur, non ? fin de la parenthèse, et ceci dit quel bonheur de relire un tel texte en numérique au lieu du vieux bouquin...) Et puis, après la liste des histoires, mais sans lien avec elle, tout à la fin, le petit insert prévenant que le livre comporte des citations et réécritures d’un certain nombre d’auteurs, comme Kafka ou Joyce, mais aussi de proches de Perec, comme Jacques Roubaud ou Harry Matthews.

Et pourtant, quand j’ai relu l’histoire du trapéziste, ce qui m’a frappé c’est ça : Perec ne recopie pas, ne plagie pas, il remix. Il prend un texte essentiel de Kafka, et le reconstruit à sa propre manière. On est en 1978, Gallimard ne s’en émeut pas (la chance), mais nous-mêmes, est-ce qu’on aurait ce culot dans la société surfliquée et suravocatée d’aujourd’hui ?

4 – oserions-nous aujourd’hui, nous-mêmes, le remix d’un pareil texte ?

Question intérieure aussi : Première souffrance, comme Un artiste de la faim, ou Joséphine la cantatrice des souris fait partie de ces textes du dernier Kafka, le plus immense, le plus secret. Ils sont chacun des paraboles de l’écriture même. Par exemple, si Laurent Margantin à la fois rend hommage ici à Georges-Arthur Goldschmidt, et ici retraduit lui-même ces textes de Kafka, il s’agit d’aller respectueusement les saluer. Ne pas rajouter, ne pas interpréter, ne rien dévier, mais dans la scrupuleuse obéissance trouver une loi supplémentaire de poétique.

Perec ne s’embarrasse d’aucune de ces problématiques : il précise des lieux, là où Kafka n’en donne pas. Il écrit une fin brutale à l’histoire (le trapéziste se suicide en se laissant tomber et s’écrase sur la scène) là où Kafka a cette finesse de la laisser dans son énigme. Le trait commun c’est l’imprésario, qui se retrouve chez Perec (avec pour patronyme celui de l’inventeur de ce test psychologique d’après taches d’encre, Rorschach) habiter l’immeuble objet du récit. Et précisément, parce que la résolution narrative (lieux, nourritures, détails, pompiers) brise avec la belle abstraction de Kafka, en faire une fabrique mineure (au sens que Deleuze parle de Kafka : Pour une littérature mineure), permet à la ré-écriture qu’on l’insère à même le roman La vie mode d’emploi, en marquant qu’il ne s’agit pas d’appropriation, mais d’hommage et lecture – mesure de la validité concrète de Kafka dans notre lecture actuelle du monde, et que la littérature ne se recommence pas à l’écart d’où étaient les horribles travailleurs, mais en leur lieu même.

Mais prendre en compte, alors que la prose de Kafka est poétique en chacune de ses figures, comment Perec se contraint à un dogme rhétorique, comme à distance, de la même manière qu’il décrit tableau et images – comme si la rhétorique qu’il s’impose était sa marque de respect, là où il s’approprie et réinvente l’histoire. Tout en sachant qu’en 1978 bien peu des lecteurs deLa vie mode d’emploi se repéraient comme nous le faisons aujourd’hui dans le labyrinthe de ces textes de Kafka, où celui-ci occupe une place des plus notables.

Comme c’est bizarre aussi, que Perec fasse du trapéziste un enfant de douze ans, comme pour nous rappeler combien Kafka dans son invention, pour toucher à l’extrême, est enfant, ou en appelle à l’enfant en nous – alors que cette notion d’âge, hors qu’elle soit celle du premier amour (titre de Beckett) est absente du récit de Kafka.

Et nous-mêmes nous fonctionnons intérieurement par ces rapprochements, percussions, fusions que l’auteur initial ne nous demande pas. Ainsi, un des textes que je considère parmi les plus hauts de Kafka, c’est Souvenir du chemin de fer de Kalda. À l’évidence, il a comme source, ce n’est pas le seul point d’interférence (tout ce qui, dans le Procès, tient au Bleak House, la Maison d’Âpre-Vent), un très beau récit bref de Dickens, L’embranchement de Mugby. Mais quand je lis chez Karl Dubost la description de cette route chinoise en région désertique mais irriguée, où on implante des humains tous les 4 kilomètres, avec ravitaillement hebdomadaire, c’est bien immédiatement Kalda qui me revient en mémoire.

Je m’en tiens là. Voici les deux versions, celle du trapéziste dans la traduction toute récente de Margantin, mais en incitant à partir en exploration dans son site, et le remix de Perec, avec insert de phrases Vialatte, et une reprise narrative qui lui est évidemment personnelle – et de quel droit la tiendrions-nous pour illégitime ? Sa manière à lui de dire la filiation et l’estime, comme nous-mêmes aujourd’hui le disons à Perec.

5 – Franz Kafka, Première souffrance, et son remix par Perec

Franz Kafka, Première souffrance, traduction Laurent Margantin

Un trapéziste – l’art de ces acrobates, pratiqué tout en haut des coupoles des scènes de spectacle, est, comme on le sait, l’un des plus difficiles parmi ceux qui sont accessibles aux hommes –, un trapéziste, que motivait d’abord la volonté de se perfectionner, puis plus tard l’habitude devenue tyrannique, avait organisé sa vie de telle façon qu’il restait jour et nuit sur son trapèze aussi longtemps qu’il travaillait dans le même établissement. Des domestiques qui se relayaient satisfaisaient ses besoins qui n’étaient guère nombreux ; ils étaient postés en bas et tout ce qui était nécessaire était monté et descendu dans des récipients fabriqués à cet effet. Ce mode de vie ne posait aucun problème autour de lui ; ce qui était juste un peu gênant pendant les autres numéros, c’était qu’il restait en haut, ce qu’on ne pouvait dissimuler, et qu’il attirait de temps en temps l’attention du public, quand bien même il restait le plus souvent tranquille. La direction ne lui en tenait cependant pas rigueur, car il était un artiste exceptionnel, irremplaçable. On se rendait bien compte qu’il ne vivait pas ainsi par malice, et qu’en vérité c’était seulement grâce à un entraînement permanent qu’il pouvait continuer à maîtriser parfaitement son art.

En haut, la vie était saine, et quand, pendant les mois plus chauds de l’année, on ouvrait les fenêtres latérales sur toute la surface de la coupole, et qu’avec l’air frais le soleil pénétrait avec vigueur dans la salle encore tout juste éclairée, on s’y trouvait même bien. Certes, ses rapports avec les autres étaient limités, il arrivait parfois qu’un collègue gymnaste grimpe jusqu’à lui sur l’échelle de corde et qu’ils bavardent assis tous les deux sur le trapèze, appuyés contre la corde chacun de leur côté, ou bien des ouvriers réparaient le toit et échangeaient quelques mots avec lui à travers une fenêtre ouverte, ou encore le pompier vérifiait l’éclairage de secours sur la galerie supérieure et lui criait quelque chose empreint de respect, mais difficilement compréhensible. A part cela tout était silencieux autour de lui ; parfois, l’après-midi, un employé égaré dans le théâtre désert levait les yeux, pensif, vers cette hauteur qui échappait presque au regard où le trapéziste, qui ne pouvait savoir qu’on l’observait, pratiquait son art ou se reposait.

C’est ainsi que le trapéziste aurait pu vivre paisiblement s’il n’y avait eu tous les inévitables voyages d’un lieu à un autre, voyages qui lui étaient pénibles. L’imprésario, il est vrai, faisait tout pour qu’on épargne au trapéziste toute prolongation inutile de ce qui le faisait souffrir : pour les parcours en ville, on utilisait des voitures de course dans lesquelles, si possible de nuit ou dans les premières heures de la journée, on fonçait à travers les rues désertes, même si c’était encore trop lentement pour le trapéziste ; dans le train, on réservait tout un compartiment dans lequel il passait tout le voyage dans le filet à bagages, piteuse situation certes, mais qui convenait à peu près à sa façon de vivre habituelle ; dans la prochaine ville où avait lieu le spectacle, le trapèze était à sa place longtemps avant l’arrivée du trapéziste, les portes qui conduisaient à la salle du théâtre étaient grandes ouvertes, tous les couloirs étaient libres – mais le moment le plus beau dans la vie de l’imprésario, c’était quand le trapéziste posait son pied sur l’échelle de corde et qu’enfin, en un rien de temps, il était là-haut, de nouveau suspendu à son trapèze.

L’imprésario pouvait bien avoir organisé de nombreux voyages avec succès : chaque nouveau déplacement était une souffrance pour lui, car les voyages, le reste mis à part, avaient à chaque fois un effet destructeur sur les nerfs du trapéziste.

Ils étaient ainsi une nouvelle fois en route ensemble, le trapéziste allongé dans le filet à bagages, l’imprésario en face de lui appuyé contre un coin de la fenêtre, en train de lire. L’imprésario était toujours à sa disposition. En se mordant les lèvres, le trapéziste dit qu’il lui fallait avoir en permanence, pour sa gymnastique, deux trapèzes au lieu d’un seul, deux côte-à-côte, et l’imprésario fut tout de suite d’accord. Mais le trapéziste, comme s’il avait voulu montrer que le consentement de l’imprésario était aussi insignifiant que l’aurait été son désaccord, dit qu’il ne s’entraînerait plus jamais et sous aucune condition sur un seul trapèze. Il sembla frémir à l’idée que cela pourrait bien arriver un jour. L’imprésario, hésitant et attentif, expliqua à nouveau qu’il était totalement d’accord, convaincu que deux trapèzes étaient mieux qu’un seul, ajoutant que cette nouvelle installation était avantageuse, car elle rendait le numéro plus riche en variations. C’est alors que le trapéziste se mit à pleurer. Sous le choc, l’imprésario bondit et demanda ce qui était arrivé, et comme il ne reçut pas de réponse, il monta sur la banquette, le caressa en mettant son visage contre le sien, si bien qu’il fut lui aussi inondé par les larmes du trapéziste. Mais c’est seulement après toute une série de questions et des mots gentils que le trapéziste finit par dire en sanglotant : « Cette seule barre dans la main – Comment puis-je donc vivre ! ». Il était désormais plus facile de consoler le trapéziste ; il promit d’envoyer, depuis la prochaine gare, un télégramme au sujet du deuxième trapèze aux organisateurs du prochain spectacle ; il se fit à lui-même des reproches d’avoir laissé le trapéziste travailler sur un seul trapèze, le remercia et le félicita à plusieurs reprises de lui avoir signalé enfin cette faute. L’imprésario réussit de cette manière à calmer peu à peu le trapéziste, et il put revenir à sa place. Mais lui, il n’était pas calmé, et, très inquiet, il regardait le trapéziste en cachette par-dessus son livre. Si de telles pensées commençaient à le torturer, pouvaient-elles cesser totalement ? Ne devaient-elles pas continuer à se développer ? N’allaient-elles pas menacer son existence ? Et sur le lisse front d’enfant du trapéziste qui semblait plongé dans un sommeil paisible où les pleurs avaient cessé, l’imprésario crut vraiment voir se dessiner les premières rides.

Georges Perec, l’histoire du trapéziste

Peu après, dégoûté, décidé à renoncer à toute carrière artistique mais ne voulant pas abandonner le monde du spectacle, Rorschach devint l’imprésario d’un acrobate, un trapéziste que deux particularités avaient rendu rapidement célèbre : la première était son extrême jeunesse – il n’avait pas douze ans lorsque Rorschach fit sa rencontre – la seconde était son aptitude à rester sur son trapèze plusieurs heures d’affilée. La foule se pressait dans les music-halls et les cirques où il se produisait pour le voir, non seulement exécuter ses tours, mais faire la sieste, se laver, s’habiller, boire une tasse de chocolat, sur l’étroite barre du trapèze, à trente ou quarante mètres du sol.

Au début leur association fut florissante et toutes les grandes villes d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche-Orient applaudirent ces extraordinaires prouesses.Mais en grandissant le trapéziste devenait de plus exigeant. Poussé d’abord par la seule ambition de se perfectionner, puis par une habitude devenue tyrannique, il avait organisé sa vie de telle sorte qu’il pût rester sur son trapèze nuit et jour aussi longtemps qu’il travaillait dans le même établissement. Des domestiques se relayaient pour pourvoir à tous ses besoins, qui étaient d’ailleurs très restreints ; ces gens attendaient sous le trapèze et faisaient monter ou descendre tout ce qu’il fallait à l’artiste dans des récipients fabriqués spécialement à cet effet. Cette façon de vivre n’entraînait pour l’entourage aucune véritable difficulté ; ce n’était que pendant les autres numéros du programme qu’elle devenait un peu gênante : on ne pouvait dissimuler que le trapéziste fût resté là-haut, et le public, bien que fort calme en général, laissait parfois errer un regard sur l’artiste. Mais la direction ne lui en voulait pas car c’était un acrobate extraordinaire qu’on n’eût jamais pu remplacer. On se plaisait à reconnaître d’ailleurs qu’il ne vivait pas ainsi par espièglerie, que c’était pour lui la seule façon de se tenir constamment en forme et de posséder toujours son métier dans la perfection.

Le problème devenait plus difficile à résoudre lorsque les contrats s’achevaient et que le trapéziste devait se transporter dans une autre ville. L’imprésario faisait tout pour abréger le plus possible ses souffrances : dans les agglomérations urbaines, on employait des automobiles de course, on roulait de nuit ou de grand matin à toute allure dans les rues désertes ; mais on allait toujours trop lentement pour l’impatience de l’artiste ; dans le train on faisait réserver un compartiment tout entier où il pouvait chercher à vivre un peu comme sur son trapèze, et se coucher dans le filet ; ce trapèze, à l’étape, on l’installait longtemps avant l’arrivée de l’acrobate, toutes les portes étaient tenues grandes ouvertes et tous les couloirs dégagés pour que l’acrobate pût sans perdre une seule seconde rejoindre ses hauteurs. « Quand je le voyais, écrit Rorschach, poser le pied sur l’échelle de corde, grimper rapide comme l’éclair et se percher enfin là-haut, je vivais toujours l’un des plus beaux moments de ma vie.

Il vint un jour hélas où le trapéziste refusa de redescendre. Sa dernière représentation au Grand Théâtre de Livourne venait de se terminer et il devait le soir même repartir en voiture pour Tarbes. Malgré les supplications de Rorschach et du directeur du music-hall, auxquelles se joignirent bientôt les appels de plus en plus exaltés du reste de la troupe, des musiciens, des employés et techniciens du théâtre, et de la foule qui avait commencé à sortir mais s’était arrêtée et était revenue en entendant toutes ces clameurs, l’acrobate coupa orgueilleusement la corde qui lui aurait permis de redescendre et se mit à exécuter sur un rythme de plus en plus rapide une succession ininterrompue de grands soleils. Cette ultime performance dura deux heures et provoqua dans la salle cinquante-trois évanouissements. La police dut intervenir. En dépit des mises en garde de Rorschach, les policiers amenèrent une grande échelle de pompiers et commencèrent à l’escalader. Ils n’arrivèrent même pas à mi-parcours:le trapéziste ouvrit les mains et avec un long hurlement alla s’écraser sur le sol au terme d’une impeccable parabole.

Georges Perec, La vie mode d’emploi, Hachette, 1978.

1ère mise en ligne 16 février 2013 et dernière modification le 1er juin 2013

merci aux 3320 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page