dans le laboratoire de Muriel Perron, aux sources de la vue

Je ne suis pas à l’aise avec le vivant. Parce que le vivant fait peur ? Pourquoi plus peur que l’atome ou le tourbillon du monde ? Parce que c’est la première idée qu’on a de soi-même, nos fatigues et notre pesanteur, nos soucis, comme si on n’était pas aussi atomes et minéraux ?

Le mot est pourtant si légitime et si beau. Je l’entends dans Saint-John Perse : Parole de vivant ! Je revois la salle sombre du lycée d’avant 1968, l’odeur vague de formol qui caractérisait nos paillasses avec ces bacs de faïence rectangulaire, une plaque de liège posée au fond où nous avions écartelé une grenouille la peau ouverte. On la piquait d’une épingle, elle tressaillait : bon, et alors ? Je n’aimais pas ça. Je ne faisais pas le lien avec les questions évidemment vous assaillent, être vivant avec lieu biologique de la pensée.

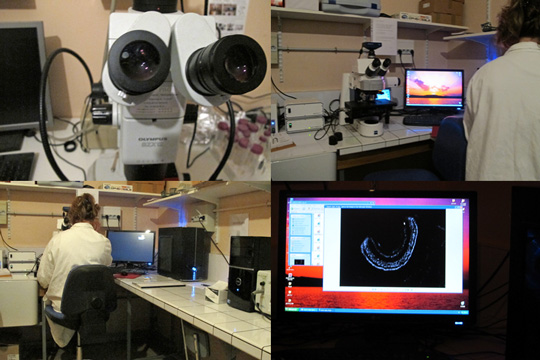

Et même ce vocabulaire, ci-dessus, parce que je ne sais pas comment entrer dans ce couloir et son désordre bon vivant, les poubelles posées sur le dessus des armoires parce que c’est sans doute la place la plus commode, les vieilles chaises et tables en travers du passage mais comment s’inquiéter du passage quand on pense à tant de choses plus intéressantes, ce vocabulaire n’est pas le leur. La distance au vivant serait d’abord de franchir la distance qui sépare nos vocabulaires. C’est même probablement un des premiers enjeux de ce parcours avec S(Cube) sur le plateau de Saclay.

Le choc pour moi, une porte poussée qui ouvrait sur un univers neuf, fut la lecture de François Jacob, la Logique du vivant. Je suis né d’un univers de mécanique et de choses lourdes, et la littérature le plus souvent s’en contente, pour un Aldous Huxley du Meilleur des mondes combien sont restées à ce combat où était Rabelais pour tenter de passer au-delà du visible dans le corps (« Quaresmeprenant, dist Xenomanes, quant aux parties internes a, au moins de mon temps avoit, la cervelle en grandeur, couleur, substance, & vigueur semblable au couillon guausche d’un Ciron masle. ») François Jacob renvoyait pourtant à un contemporain de Rabelais, Ambroise Paré, où la question de la génération est posée, en particulier dans son livre ultime, Des monstres. Ainsi donc, entrer en laboratoire de biologie animale, c’est prendre le risque du monstre ?

Dans notre culture d’honnête homme, pareil qu’on a appris qu’il ne fallait pas se fier aux apparences du soleil tournant autour de la terre, on a couru à marche forcée dans le chamboulement des idées. On nous a montré la double spirale de l’ADN, on nous a chamboulé l’idée d’un cerveau rangé fonction par fonction, avec une petite case pour le mouvement et une autre pour la mémoire, et, apparemment, des petits déplacements d’ions, des protéines qui passent d’un niveau de paroi à un autre selon le même brouillard statistique que les électrons, ça pourrait suffire à notre propre description organique, même lorsqu’on s’exclame de ceci, devant vous : — C’est beau...

Où en sommes-nous alors avec le vivant, sinon d’une complexité chaque fois encore multipliée ? Et qui nous effraierait d’autant plus que chaque mouvement vers cette complexité nous met face à notre propre part d’inconnu, là-même où rien ne nous distingue des êtres sans curiosité. Une protéine pense-t-elle ? Mais c’est moi qui ai parlé de protéine, ce n’est même pas un mot intéressant pour Muriel Perron qui nous reçoit, c’est un mot encore beaucoup trop mécanique.

J’avais voulu me préparer à cette rencontre. Comment l’oeil ne participerait pas de cette première curiosité qui nous définit, avant même le toucher ? Le monde pour être expérience doit être représentation, c’est notre étonnement devant le vu qui nous met en bascule. Pour travailler sur la lecture, et ce qui en change avec le numérique, on doit en revenir à l’oeil et comment en use le cerveau. j’ai lu comme tout le monde des articles sur les apprentissages très sommaires de la méduse, et qu’à tel animal qui n’a pas d’oeil naturellement on peut lui en créer un par manipulation des gènes. Encore, la veille de la rencontre, on me racontait comment la chouette, spatialisant ses perceptions sonores, les transmet directement à la rétine pour cibler sa proie.

Dans nos métiers d’écriture, et plus largement nos pratiques artistiques, le travail brut sur l’oeil est décisif. Apprendre à se servir de la périphérie rétinienne, apprendre à mémoriser la perception instantanée, décrypter ce qui tient à la seule vitesse. Ou, au contraire, arrêter le monde, pour approcher mieux l’objet.

Je venais ici parce que l’oeil me fascine, et c’est l’impression au contraire que l’oeil, pour Muriel Perron et son équipe, c’était encore gros comme une planète, que ce n’est pas à cette échelle que l’inconnu commençait.

Cette continuité du vivant, quand le changement d’échelle et de la complexité de l’être est manifeste, intéressait déjà Rabelais, et déjà pour la grenouille, et l’oeil du têtard : Rane gyrine. Grenoille informe. Les Grenoilles en leur premiere generation sont dicts Gyrins, & ne sont qu’une chair petite, noire, avecques deux grands œilz & une queue. Mais il aurait réagi comment, s’il avait été avec nous à entendre cette phrase tranquillement dite, que l’oeil du têtard ou le nôtre sont faits des mêmes gènes ?

Ils ont même des qualités dont nous disposons pas : les cellules souches de la rétine des xénopes se reproduisent et peuvent réparer une lésion, l’oeil humain ne le peut pas. Mais dès à présent, les cellules souches de la rétine humaine, si elles sont identifiées et mises en culture, peuvent être réimplantées et soigner des maladies dégénératives. Les enjeux ici sont immédiats, et pourtant ce qui se joue de la connaissance de nous-mêmes ne leur est pas réductible. A travailler sur ces modes élémentaires de la reproduction cellulaire, on découvre pourtant bien d’autres mystères de notre nature humaine : ainsi, la perception de lumière, qui va constituer l’oeil en fonction, peut très bien être aussi le fait d’une cellule ganglionnaire. Il y a quelques mois, à Louvain, j’avais eu en main une édition originale de La dioptrique de Descartes, ou après le discours sur la lumière et celui sur la réfraction vient le discours de l’oeil et le dessin qu’il en fait. Lorsque Muriel Perron parle de la rétine, elle ne l’associe pas à la dimension de l’être ou de l’organisme, elle parle de régularité des couches de neurones.

On ira lire Muriel directement pour tout ce qui concerne les explications de base ce qui se fait ici, dans le couloir d’au-dessus des xénopes (ils ont disparu, les animaux élevés par Christophe, à peine les minuscules traits noirs des têtards dans la transparence d’un bocal).

Nous étions dans la bibliothèque du labo. Autre étonnement : pièce à usage de réunion, mais visiblement, hors quelques livres oubliés, c’est bien ce support lui-même qui est laissé pour compte – l’écran seul ouvre à la documentation de ce qui pense et avance. Elle aurait peut-être été pourtant aussi bien ici, La dioptrique de Descartes, que dans la salle souterraine des livres précieux de Louvain ?

J’avais l’impression que mes questions glissaient. Que je n’avais pas le bon vocabulaire, que je n’étais au bon endroit d’où la pensée aussi participait du vivant. La vue était mon propre horizon, ici elle devenait un outil intéressant parce que maillon fixe dans la chaîne qui va du xénope à nous-mêmes. La patience de notre interlocutrice, le temps offert a permis progressivement le glissement.

Peut-être parce qu’on ne s’interroge jamais assez radicalement soi-même. Je suis moy-mesme la matiere de mon livre, osa le premier écrire Montaigne, et désormais nous sommes à nous-mêmes cette matière pensante, qui vieillit et s’alourdit, s’obstine à son travail, se résigne à ses fuites. Ici, l’horizon commence bien plus amont : une cellule en engendre d’autres, elles deviennent des milliards. Pour nous, il y a la tâche noble de ce qui pense, ou nous aide dans l’effort, ou contribue à nous permettre de voir, ou là tout de suite goûter cette musique pendant l’écriture, et les bouts d’ongle qu’on a soufflés après les avoir coupés, parce qu’ils nous gênaient sur le clavier. La rognure d’ongle est l’exemple choisi par Muriel Perron pour illustrer ce mystère qu’elle affronte, comment se différencient et se spécialisent les cellules, dans ce moment même où dans le bain liquide microscopique se fabrique l’oeil et se différencient ses éléments.

Alors commençait pour moi cette lutte contre soi-même. Lutte pour s’oublier soi dans la pensée de soi. Oublier la relation inaugurée par l’oeil au monde spectacle, oublier la relation inaugurée par l’oeil à la lecture qui constitue notre vrai dedans, oublier qu’on a un dedans.

Dans ce monde, où on a délibérément changé d’échelle (la différence du xénope à l’axolotl, j’apprendrai – alors qu’a priori les bestioles me semblaient bien proches – c’est que l’ADN du premier est suffisamment basique pour avoir été séquencés, et l’autre non...), on nous dit crûment que la première qualité de la rétine c’est d’être accessible. Evidemment : comment nous-mêmes nous protégeons-nous les yeux, dans l’éblouissement, ou comment ne les aurions-nous pas là au-devant de nous-mêmes, la partie la plus fragile et la plus exposée ? C’est ainsi que les embryons xénopes sont découpés facialement en tranches de 50 à 80 microns, qui vont révéler, au microscope, les changements induits par les manipulations préalables.

Dans ce couloir où le désordre est bon enfant, on dirait ainsi que chacun est absorbé par cet aultre monde (quand Rabelais dit : cet aultre petit monde, qui est l’homme), et que peu importe alors ce qui se passe à notre échelle des gens ordinaires, sinon ce qui vient s’en écrire sur le cahier de manip.

Étonnant, d’ailleurs, que la main, celle qui écrit, reprenne alors l’avantage, quand on pourrait tout inscrire directement dans l’ordi ? Parce que la main s’autorisera le petit commentaire subjectif (même quand l’expérience n’aboutit pas, déçoit ou bifurque : c’est moche, ou catastrophe, ça ne va pas dans le bon sens), mais le cahier de manip semble bien ici un rituel conservé, qui devient comme la mémoire du chercheur. Muriel Perron les renouvelle tous les ans, mais garde celui de San Diego et celui de Cambridge. Et peut-être indice de fond de ce qui se passe ici entre la pensée et la main, l’avancée par tâtonnement dans le concret, qui serait la contrainte propre aux sciences du vivant – le mot terrain ici absent.

Labyrinthe ? Oui, si la rétine de l’embryon xénope, comme la nôtre, s’exprime par environ 30 000 gènes, et que seul un décalage induit sur l’un ou l’autre peut permettre, si l’effet en est perceptible, de reconstituer partie de son rôle. Mais qu’on va retrouver alors progressivement les mêmes enjeux de langue croisés dans d’autres labos : la notion de modèle est certainement un objet conceptuel fort. Mais lorsque Muriel Perron parle de la rétine du xénope, elle parle de système, et on retrouvera tout bientôt l’histoire de cette pensée des systèmes chez les matheux de l’Inria. Et est-il besoin de rappeler comment la psychiatrie a si longtemps pratiqué les ablations successives de zones du cerveau – on a remplacé la lobotomie par un vocabulaire du signal. Ce qui différencie les cellules passe par des voies de signalisation. Et bizarre ce mot de liguant lorsqu’ici on dit que la cellule secrète un liguant. Le verbe sécréter indique étymologiquement une séparation, mais liguant est un drôle d’anglicisme, branche divergente du latin ligare qui a fait notre lier.

Et comment ne pas s’étonner non plus que le même vocabulaire de la Dioptrique de Descartes revienne avec ses mots tout simples, lorsqu’ils disent ici, dans ces brefs échanges de chercheurs capables de partir à la volée dans une nouvelle idée sur une manip en cours (ici où est en usage aussi le verbe du 1er groupe maniper !) , que certains gènes vont être allumés et d’autres éteints, tandis que leur tâche est de révéler un gène, comme on utilisait ce mot en photographie.

J’ai paradoxalement de la timidité à écrire ici. Dans ce fractionnement des recherches et des savoirs – parce que telle est notre étape commune, et parce que la marche en avant collective s’exprime aussi techniquement, et que rien moyen de faire si on ne va pas au bout de comment ces 30 000 gènes de l’embryon du xénope organisent, comme pour nous autres, la répartition en couches de 6 types différents de neurones, qui permettra la rétine et le voir, à quoi sert la littérature, voire même la langue ? C’est nous qui venons appeler à l’aide : ne nous laissez pas en arrière de ce que vous savez du vivant.

Quelques brèves notes dans mon cahier, que j’ai à peine besoin de consulter, parce que la mémoire est encore toute lestée des mots, gestes, lieux, regards. De cette aventure isolée des corps observant ces mondes inaccessibles. L’enregistrement d’une longue conversation, dans une bibliothèque qui ne sert plus à accumuler ou stocker des livres, et même pas envie de le réécouter. Il m’a fallu 2 semaines avant d’oser reprendre ici l’établi des mots – et prendre la position inverse du compte rendu. Je ne peux exprimer ici que ce lent travail qu’on fait en soi-même pour venir à autre échelle de vivant, pour repousser la peur inhérente à ce qui touche l’oeil (dans quel texte fantastique sud-américain le livre s’ouvre par un oeil arraché avec une cuillère : Paradiso de Lezama Lima ?), le trouble de savoir qu’on peut s’égaler à ces batraciens tout modestes aussi bien par ce qui nous fait penser que ces curieuses similarités anthropomorphes (comme dans bien sûr axolotl de Cortazar)...

La timidité, c’est de ne pas avoir de monnaie d’échange. A quel moment commencerait de nouer travail commun ? A quel moment pourrait-on juger important de rassembler ces huit personnes qui nous accueillaient cordialement dans leur bureau, visiteurs de hasard, leurs yeux naïfs et leurs questions à côté, pour s’installer dans la bibliothèque sans livre et puis qu’avec Henri Michaux ou Beckett je proposerais qu’on écrive sur l’oeil [prendre le temps de visionner les 18 minutes de Film avec Buster Keaton) et les mots qui le caractérisent, ou bien qu’on aille interroger depuis la syntaxe d’une phrase circulaire de Proust le verbe révéler ou le verbe exprimer, et depuis les grandes exagérations de Rabelais, ou les illustrations de Buffon et d’Ambroise Paré, on aille interroger ces notions de corps ? On y gagnerait quoi les uns les autres ? Peut-être que non, pas besoin. L’important c’est eux, c’est ce qu’ils font. C’est ce que je me dis en sortant de chaque labo.

De quoi serait dépositaire la littérature, qui ne leur serait pas important du point de vue de l’utile, mais du point de vue de l’obscur ? La seule réponse à peu près claire dont je dispose, c’est que je ne dispose pas moi des réponses depuis ce qui existe de la littérature : ce qui me passionne dans la langue, c’est la tâche de la mettre en réflexion, en expérience. Qu’alors, les mots qui assureraient la survie de la littérature, sa part vivante, pour venir sur le même mot qui ici a commencé, ce serait les mots qu’on leur ferait écrire. Avec la même passion qu’on éprouve à les leur faire dire, même quand on se sent si pataud, si maladroit, dans la conversation qui s’instaure, avant qu’elle trouve le terrain commun.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 4 juin 2012

merci aux 1557 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page