de l’autobiographie comme connaissance rétrospective de la fiction en amont du roman

Est-ce que c’est de notre faute, à nous les Français, si on en sait si peu de la littérature québécoise ? Ou est-ce qu’il faut avoir soi-même expérimenté directement l’espace, le temps, les ciels, pour entendre ces livres ?

À l’arrivée au Québec, en septembre dernier, je le vivais presque comme culpabilité, tâtonnant dans les rayons de Pantoute (Québec) et d’Olivieri (Montréal), me trompant dans les prénoms lorsque les patronymes sont si peu nombreux (beaucoup de Bouchard mais un seul Hervé auteur des Mailloux [1]).

Pour la poésie, on prend ses repères peut-être plus aisément : il y a la figure tutélaire de Gaston Miron, et il était des derniers à avoir maintenu ce pont vital entre Paris et Montréal. J’ai découvert Paul-Marie Lapointe, ou Jean-Noël Pontbriand (Débris/Éphémérides, ou Kérouac blues, infini respect), et d’autres – Jean Désy [2] notamment : ce qu’il y a de rauque ici dans l’espace venant désosser à l’acide le lyrisme.

Pour la prose, j’étais plus démuni : longtemps que je n’arrive plus à lire de roman. Et je prends comme ligne de force du contemporain, depuis Sarraute, Gracq et Simon, que cette poétique de la prose dont tous nous sommes issus démarre de la mise en cause du roman dans la fiction. Or, l’impression que l’étiquette « littérature québécoise » surévalue chez eux ce prédicat du roman, la pré-acceptation de la façon d’y convoquer l’illusion de réel plutôt qu’en faire l’objet même du travail.

C’était ma réticence à feuilleter Gabrielle Roy. Alain Beaulieu m’a mis sur la piste en suggérant de l’aborder par son dernier livre, une autobiographie : Détresse et enchantement. Récit archétype en apparence : la dernière née d’une famille nombreuse, dans les plaines du Manitoba à leur limite, parvient à entrer à l’école d’institutrice, faire ses premières armes dans des hameaux. Une troupe de théâtre amateur itinérante avec des copains de classe lui fait découvrir le théâtre, elle vient en 1937 à Paris puis à Londres et se met à écrire.

Pourtant, de nombreuses figures pour nous inhabituelles. Chez Gabrielle Roy, pas de livres. De la langue littéraire française, il y aura quelques textes religieux, et un peu de La Fontaine. Par contre, dans sa scolarité, la littérature vient par les Anglais : les soeur Brontë, Shakespeare évidemment et, tout au bout, Virginia Woolf.

Et dans sa langue ça s’entend : la grammaire étarquée de la phrase, c’est la grammaire anglaise qui se saisit du matériau de vie exprimé en français. Décalage des adverbes, impassibilité de l’auteur dans l’élan contenu des phrases.

Dans Détresse et enchantement, évidemment cette disjonction de l’espace qui est si spécifiquement américaine (et non canadienne, encore moins québécoise), qui crée, partout où qu’on soit, ce rapport particulier à l’espace perçu comme ouvert – son corollaire sur l’acuité des perceptions cinétiques, trajets, saisons – et l’isolement conditionnant les figures familiales, le travail du père (accueillir les émigrants, les aider à trouver lieu pour leur « concession ») ou ce que la mère affronte, hôpital compris, de la pauvreté ordinaire. Mais le livre s’établit sur les portraits successifs des frères et soeurs. Des onze enfants, quatre ou cinq portraits qui surnagent définitivement : ce frère qui tourne au joueur et à l’alcool, et finira comme ça, la soeur toute vive d’intellect et de sensibilité, qu’on marie à un brave fermier et y enterre sa vie, l’autre soeur qu’on case comme religieuse, et qui ne s’y résoudra jamais complètement. Enfin la soeur infirme.

Les grandes épopées appellent les morts, et les produisent comme le mouvement même du livre. Il n’y a pas de fiction, il y a juste ces êtres qui vont mourir, et, depuis leur mort, on revient en arrière sur si peu de destin. Alors on est pris par Gabrielle Roy, au même niveau qu’un Dostoïevsky (merci aussi, Alain Beaulieu, de ce court-circuit établi entre littérature du Québec et littérature russe).

Gabrielle Roy n’est donc pas québécoise (elle a 43 ans quand elle s’installe à Québec), elle est francophone du Canada, et c’est une très belle histoire, dans un de ses livres les plus denses, un triptyque de trois récits, Un jardin au bout du monde, que ce type qui se présente au hasard dans les bourgades du Manitoba, comptant bien que disant « J’ai connu votre oncle.. », les braves gens donneront d’eux-mêmes un nom et un lieu, et que la fiction dont il les paye rémunère son hébergement, et lui donnera quelques clés pour la même esbroufe trois villages plus loin : reste que ce schéma d’espace ouvert, et de conte sans appui sur le réel donnera au récit cette puissance qu’on connaît aussi chez Tchékhov. Gabrielle Roy a vécu longtemps à Québec, mais une fois devenue écrivain et sans jamais en faire le terrain de ses livres : les Québécois adoptent quand ça les arrange, Louis Hémon pour juste 20 mois, et donc Gabrielle Roy, tout en maintenant une exclusive insensée sur les autres auteurs francophones du Canada – mystère pour moi [3] [4].

J’ai fini par comprendre qu’il n’est pas bon d’évoquer Gabrielle Roy devant mes étudiants –- si je parle d’elle lors d’un cours sur Sarraute ou Michaux ou Ponge, contemporains de Gabrielle Roy (Sarraute et Michaux, pas plus que Beckett ou Artaud, n’étant vraiment issus du « coeur de France » !), ils ont un sourire condescendant : ils l’ont trop supportée dans les dictées, on en a trop fait pour eux une sorte de référence nationale, on fait passer avant l’auteur les personnages de ses romans, alors bon, je me tais. Symétriquement, je sais qu’il n’y a aucune raison de demander à une entreprise commerciale, la collection Pléiade de Gallimard, une validation symbolique genre Panthéon. Constatons qu’elle reste massivement l’image de la réception sociale de la littérature, même George Sand n’y est pas en oeuvres complètes, et l’ouverture féminine bien rare, n’allons pas rajouter en plus qu’il s’agisse d’un auteur francophone. Pourtant, je me dis qu’elle y aurait sa place avec ses oeuvres complètes : que les figures de la langue ici sont majeures, de rectitude et rugosité, la détresse du Manitoba assez abstraite pour créer de l’universel, mais surtout ce qui s’y invente d’un entre-deux entre ce que réalise la fiction, et ce soubassement autobiographique qui la provoque, parce que de lui-même il ne la contient pas.

Ainsi, dans l’autobiographie, la première école où on envoie, l’été, et parce qu’elle doit bien gagner sa vie, l’institutrice toute jeune diplômée. Le train jusqu’à telle gare. L’attente d’un convoi de marchandises le surlendemain pour telle autre. Puis un camion pour la bourgade, enfin la carriole du facteur pour cette Petite Poule d’eau où les six élèves, nombre minimum pour qu’on détache un enseignant, sont tous issus de la même famille.

C’est le même espace qu’on ouvre lorsque, de l’autobiographie, on remonte au roman éponyme, La petite Poule d’eau qui a suivi Bonheur d’occasion, son tout premier, publié juste après la guerre, trente ans avant la rédaction de Détresse et enchantement qui est comme l’image générale du puzzle : et si c’étaient, dans le puzzle, les frontières séparées de chaque pièce qui définissaient la tension littéraire ? [5] La perception des paysages est différente, puisque énoncée depuis ceux qui le vivent de toujours. L’institutrice apparaîtra, mais première d’une série de quatre enseignants successifs. Et l’isolement de la ferme au bout de son lac n’apparaîtra que par la figure récurrente de l’épopée annuelle de la mère jusqu’à la ville, quelques jours avant d’accoucher, et revenant ensuite, dans l’eau, le gel, l’hiver, avec son cadeau. Au terme de la Petite Poule d’eau, on a compris : ce n’est pas le récit de l’épopée, de la conquête de l’espace, l’exact contraire du récit de pionnier. Ceux qui ont grandi là vont établir leur vie, à rebours, dans ce qui constitue aujourd’hui la ville moderne [6]. Elle dresse le récit de la constitution urbaine du Canada (ou de l’Amérique du Nord, parce que la frontière est mince avec les USA, voir son récit de la mort d’une des soeurs dans le Texas) – et cette modernité à elle seule justifierait l’édition en France des oeuvres complètes de Gabrielle Roy.

Ainsi, de cette soeur qui souffre d’un handicap mental. On découvre, dans Détresse et enchantement, la proximité des deux soeurs, la plus jeune, et futur écrivain, ayant en bonne partie la charge de l’infirme son aînée. Mais on découvre surtout que le handicap léger de l’enfance s’est brutalement transformé en réclusion mentale et physique après le viol par un prêtre (on appelle ça aujourd’hui, dans le vocabulaire pénitentiaire : viol aggravé sur personne vulnérable). L’Église catholique, toute occupée de ses béatifications, a fait de ces pratiques une industrie à échelle de siècle [7], et d’ampleur internationale, mais la domination du Canada par Jésuites et autres soutanes a laissé intouchée cette chape criminelle : la révolte de Gabrielle Roy, et sans doute probablement ce qui la fonde dans sa rupture familiale et son départ pour Paris et Londres, c’est l’acceptation par ses parents, la non-protestation. On continue d’aller à l’église.

Ce qui s’intitule roman chez Gabrielle Roy est l’affrontement par la fiction de ces tensions biographiques, juste un village et l’arrivée du Chinois qui veut dans son horizon une colline (Où va Sam Lee Wong ? dans Un jardin au bout du monde), et l’enjeu principal de l’oeuvre, chaque fois, comment naît la figure qui incarnera cet écart.

Ainsi, après le décès de l’infirme (magnifiques séquences dans l’autobiographie, les heures d’attente dans la petite chambre de l’établissement psychiatrique, avec celle qui se tait, et la plaine pour horizon), ce livre si humble : Cet été qui chantait.

Lisez-le sans l’autobiographie, vous comprendrez la raison de sa popularité : une angoisse sous la présence des choses, mais d’abord ces éléments naturels qui sont comme la constitution organique des Québécois. On peut lire sans rien savoir. Gabrielle Roy écrivain dispose d’un chalet à Petite Rivière Saint-François (voir ici les images->https://www.tierslivre.net/krnk/spip.php?article2486] : à une heure de route en aval de Québec, par la 138 qui longe la côte Nord du fleuve, un hameau où des maisons espacées se suivent, sur quelques kilomètres, au bas d’une montagne dévalant brutalement ses 700 mètres directement dans le fleuve. Aujourd’hui, on a renommé mont Gabrielle-Roy la petite montagne devenue station de ski industriel. Mais la puissance du paysage annule tout le reste. La route finit, une petite voie de chemin de fer continue. Il n’y a plus de chemin, on marche sur les traverses. Au bout d’un kilomètre, la voie contourne un rocher ocre qui tombe à pic, enfermant un trou d’eau.

Cette ballade est offerte à tout le monde. Nous l’avons faite (et grimpé les 700 mètres dans les érables et les épinettes, aussi). Difficile de savoir quel était le chalet de Gabrielle Roy : la fondation qui en est propriétaire a enlevé tout signe distinctif pour éviter l’afflux touristique.

Dans C’était un bel été, cinq fois, ou six, à des époques et des âges différents, la narratrice et sa soeur, dont rien d’autre n’est dit, font cette même promenade jusqu’au trou d’eau. On parlera des reflets sur le fleuve, des îles qui surgissent ou s’évanouissent, des oiseaux et d’autres animaux, de la chute ocre du rocher sur le trou d’eau. Entre les séquences sur la track (ainsi nomme-t-elle la voie), une séquence où simplement, et la soeur est là aussi, on examine le temps et l’espace depuis l’arbre dans le jardin, et une autre fois où, simplement aussi, on descend jusqu’au fleuve, on s’assoit sur les pierres noires qui le bordent.

Rien d’autre (pas plus que dans Les eaux étroites de Julien Gracq). Et c’est ainsi que la fiction traite le handicap, le viol, l’enfermement, puis la mort : par les oiseaux, la légèreté, les reflets. Mais par la suppression violente du temps, la même balade d’un kilomètre sur le track avec l’infirme en fin de vie, pourtant lestée de tous souvenirs d’enfance, et le chat qui suit, marchant directement sur le rail. Ce qu’on dit de la mort, c’est en marchant à toutes saisons de sa vie sur cette même balade où rien ne change, maintenant que la soeur est morte, et qu’on est seule une fois de plus à écrire.

J’écris ceci pour moi. Pour mémoire. Pour les autres livres de Gabrielle Roy que je continue de lire.

Soudain la vie m’a paru intolérable si on ne pouvait pas l’expliquer...

Cette phrase pourrait être de Bergounioux. À Québec, la bibliothèque-amirale s’appelle Gabrielle-Roy, et entame un vaste projet de rénovation. Le tout petit hommage, une voix en boucle, des lettres et livres sous vitrine plastique, est resté oublié sur un mur, près de notre salle d’écriture. Nul doute qu’elle sera mieux à l’honneur lorsque les travaux auront passé !

Pour découvrir ou réouvrir le dossier Gabrielle Roy :

– sa voix : sur Internet les Archives de Radio Canada ;

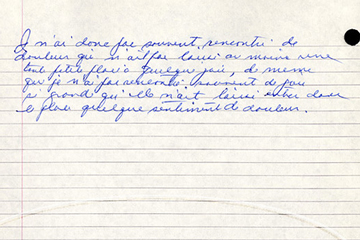

– tout un texte (merci RA) : l’édition électronique de son dernier livre, la seconde partie de l’autobiographie, Le temps qui m’a manqué par le groupe de recherche Gabrielle-Roy de l’université McGill, travail exemplaire entre le déchiffrage manuscrit et les strates du développement. Lors d’un colloque récent à McGill, Tiphaine Samoyault a fait le voyage : heureux de découvrir que même impression forte...

Et puis, ci-dessous, en hommage à ce livre Cet été qui chantait et la soeur morte, ballade d’octobre sur la track de Petite Rivière Saint-François, et chalet de Charles Lacombe, de la Société des arts indisciplinés, avec qui mon vénéré Chaissac Gaston se serait remarquablement entendu.

[1] Tiens, comme par hasard : quand on cherche Hervé Bouchard, c’est sur remue.net qu’on vous envoie...!

[2] Dans ce magnifique Du fond de ma cabane où Jean Désy scrute ce rapport contemporain des Canadiens à l’espace, le bois, l’eau et le temps, on découvre qu’il a baptisé Gabrielle un des bouleaux qui soutiennent sa cahute.

[3] Faire exprès de dire, ce qui est le cas, que Solstices d’Herménégilde Chiasson est un livre magnifique, vous verrez les réactions...

[4] Evidemment, rien de transposable à ceux qui agissent aujourd’hui via le Net, voir site Le Quartanier pour prendre pied côté Québec d’aujourd’hui, où justement les modèles urbains sont déterminants, et la réflexion sur l’américanité probablement déterminante par rapport à celle sur ce que cantonne de façon rabougrie, en préservant bien la domination symbolique hexagonale, le mot francophonie.

[5] En cela, schéma proche du rapport à l’autobiographie de Pierre Bergounioux, reprenant sans cesse les mêmes figures, mais qui ne correspondent pas d’un livre à l’autre, si le point d’énonciation diffère.

[6] Définissant certainement, de façon corollaire, un des paramètres de ce qu’on affronte en tant qu’enseignants dans l’accueil des étudiants de premier cycle : cette constitution de soi sans héritage socio-culturel du livre.

[7] Jusque dans les années 60, l’enfermement dans des collèges religieux des adolescents amérindiens, livrés sans recours aux attouchements et autres joyeusetés : quand c’est un Innuu de votre âge qui l’évoque, on pige le silence actuel.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 24 décembre 2009

merci aux 5916 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page