Ce que c’est que partir sans savoir si on va revenir, la clef dans la serrure se raviser, pousser la porte, faire quelques pas dans le couloir, s’approcher de la table du salon et reformer une pile nette de vieux magazines, laisser échapper un soupir, avec la prescience que ce départ ressemble à un adieu, retendre la couverture en crochet posée sur le fauteuil Voltaire alors même que plus personne ne viendra s’y asseoir, plus personne ne nous attendra dans cet appartement, pas même le chat qu’on confiera à une nièce attentionnée, se dire qu’on ne pourra peut-être pas comme prévu mettre de l’ordre dans ses affaires, que d’autres viendront plus tard, dans quelques semaines ou quelques mois selon que le corps ou l’esprit aura encore envie, d’autres ouvriront les armoires et trieront le linge — ce qu’il est décent ou pas de donner, de proposer, ces objets qu’on a trimbalés plus d’un demi siècle, dont on ne savait pas décider à qui les transmettre, la guitare, le vison, la bonbonnière, on s’en ira avec cette boule au ventre — une boule mauvaise qui s’en prend désormais aux choses vitales, ce que c’est de partir et de savoir que c’est plus qu’un départ, parce qu’avant toi elles sont parties aussi —la grande et la petite, même si la grande ça à toujours été toi, et que ça t’a collé le plus terrible des chagrins, lentement, violemment elles t’ont abandonnée — se résoudre enfin en jetant un regard triste et peureux à celle qui t’accompagne, qui dans le taxi cherchera à détourner l’attention, te posera vingt questions, fera remonter des souvenirs anciens pour effacer le présent.

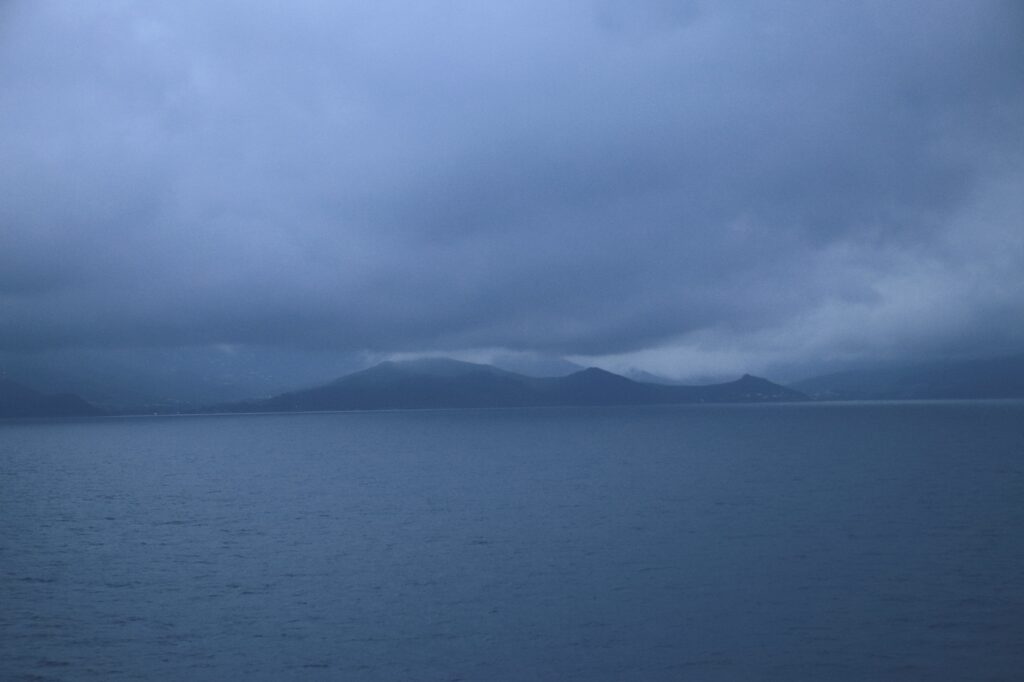

Ce que c’est que revenir sur l’île par la mer, au petit matin voir surgir la terre à l’horizon, sa densité émergeant dans la brume, un grand mammifère silencieux dans l’air bleuté, soulevé de dessous la terre, une mémoire qui affleure dans ce moment solennel — l’arrivée, une chose calme et puissante, s’étonner qu’il n’y ait sur le pont que quelques curieux, ceux qui découvrent l’île, ceux dont elle envie l’émotion devant l’île qui s’étale plus qu’elle ne se dresse, l’île, celle-là chargée de mémoires et d’abandons, des os de ceux qu’on a aimés et perdus, ce que c’est que le silence de la terre qui glisse dans la mer en plans mauves, cette sensation de vide qui l’aspire — elle n’est pas prête pour ce silence, ici c’était l’île des chants, des paghjella qui l’inquiétaient enfant, des esclandres, des coups de vents, des contes — celui de la petite chèvre combattive jusqu’à l’aube, elle ne sait pas ce que c’est le silence, ici, elle ne l’a même jamais entendu, elle s’accroche à la vibration du moteur, aux remous de la mer qui s’éclaircit en bouillons turquoises autour de la coque du navire, elle s’accroche aux façades qui se précisent à flan de montagne, sans même identifier un seul hameau, elle ne dispose pas de cette mémoire, sous les nuages déchirés par le soleil la ville s’allonge dans le mouvement inverse du bateau qui manœuvre pour entrer dans le port, en marche arrière, main dans la main avec ses pensées.

Ce que c’est que se lever avec le jour, contempler la lumière qui enfle et éloigner la grande inquiétude, on entend bien sûr les vagues, on sent l’air tiède du levant, son frôlement doré, depuis le balcon étroit on plonge le regard dans l’eau transparente, on peut deviner la forme des pierres dessous la mer, leurs variations de tailles et de couleurs, celles-là vert d’eau pâle se frottant aux ocres denses, les mouchetées sombres, leurs mousses dont la viscosité écœure le pied, et les grands blocs de schistes qui affleurent à la manière d’îlots, après ça se trouble dans le grand miroitement du ciel, on pense se coucher sur les schistes pour se rappeler la vieillesse du monde, une manière d’être vivante tandis que le village semble encore parfaitement endormi, repousser toutes les peurs, et fondre nos larmes dans l’eau, tandis que l’horizon bascule, qu’un chenal nuageux se forme dans le ciel clair, mais on n’aura rien à craindre, on peut faire confiance aux vagues, à leurs bras puissants, on peut faire confiance aux pins plongeants au-dessus de la mer, avec leurs branches merveilleuses, leurs bouquets d’aiguilles qui excitent la clarté de l’eau, s’hybrident avec ses reflets turquoise, et tandis qu’on accepte l’étrangeté de nos parentés, qu’on ne plus cherche de réponses, tandis qu’on oublie même où nous sommes — pourtant ce n’est pas un rêve —, tandis qu’on a renversé la peur, on se soulève avec les vagues, avec la terre, avec le monde très vieux, dans l’imminence d’un bouleversement.

Très beaux tes voyages, tiraillée sans être écartelée, la légèreté de flotter sur les vagues, d’un regard juste posé sur les choses et tous les sentiments qui viennent ensuite sont d’une grande profondeur. Le petit refrain du « ce que c’est », lui aussi comme une vague…

L’impression de regarder la mer

Les fragments d’un récit dont les vagues succesives « ce que c’est que » tissent une trame narrative

C’est émouvant. Merci Caroline.

@Juliette, @Nolwenn merci pour vos retours, je remonte doucement à bord