Table des chapitres

1_ Clown

2_ Virginie Brûlecendres

3_ Familles du verre

4_ Paraison

1_ Clown

Esplanade sur le devant de la superbe gare blasonnée. Roulement de tambours, roulement des valises sur le dur des arrivages, dans les deux sens. Dans tous les sens. Départs, arrivées : on tire ce qu’on traine derrière soi pour arriver à l’heure là où l’on va, ou sortir d’où l’on vient, et réciproquement. Tous les voyageurs râclent la surface des grandes dalles non loin du canal, une voie d’émeraude usée. Les platanes se penchent sur l’eau, insensibles aux allées et venues. L’esplanade joue aussi le rôle de zone intermédiaire : en cas de battement, on peut se poser sur des cercles de planches plates et regarder circuler les autres pressés, ceux qu’on redeviendra, une fois abolie la pause près des grandes capitales en rouge qui forment le nom de la ville. Des touristes se font photographier au pied du nom, huit lettres de long. De l’autre côté, en provenance d’un carrefour surveillé par la statue de l’ingénieur du canal, apparait le clown. Vêtu de couleurs vives, plutôt chaudes mais fanées, il traverse. Maquillage barbouillé, nez rouge, cachent son visage et sa fatigue. Stéréotype usé, figure obligée tellement prévisible que personne ne le regarde. Tous les posés provisoires ne le calculent même pas. Ce n’est pas un cirque ici, il y a autre chose à faire. Ce qu’il fait, c’est son circuit à lui. Il ne traine pas de valise, il tient juste une main de plastic qui claque comme une castagnette orpheline devant un public désabusé. Le sac de satin rouge dans lequel il glisse quelques pièces est comme un ventre creux. Un peu poussiéreux, il fait halte devant les passagers de l’esplanade, ne demande pas son reste, change d’endroit. Il s’approche. Tu n’as pas de pièces, juste la fin d’un sandwich et quelques miettes pour les pigeons. Un gâteau sec te reste. Mais tu ne veux pas l’humilier en lui tendant un rogaton — comme disait ta mère quand elle s’intéressait encore au monde. Tu lui dis que tu n’as rien à lui offrir, sans utiliser le mot « désolée » – tu détestes l’usage qu’on en fait. Il dit : merci, ce n’est pas grave. Non seulement il te pardonne, mais en plus, il pince son nez rouge d’où sort un son de trompette enrhumée, t’offrant ainsi ton propre sourire. Il s’éloigne vers le canal en trainant les pieds parmi une nuée de pigeons batailleurs qui lui font au passage une haie d’honneur.

2 _ Virginie Brûlecendres

Discussion :

Les aspects lacunaires de cette vie appellent d’autres précisions ou une bascule dans la fiction dont cet article ne peut être l’espace, sauf à changer la règle du jeu. La traduction du nom propre pose question, ouvrant peut-être une perspective.

***

Virginie Brûlecendres est sans doute née à Château-Salins en 1844, et décédée en 1907 à Harreberg

Eléments biographiques,

Virginie porte le nom de la branche dont elle est issue et qui correspond à la nébuleuse des métiers du verre. Ce nom, selon le dialecte, renvoie à l’utilisation du bois (frêne ou chêne) ou à celle des cendres (à partir desquelles, se faisait, dans le creuset à cendre, le sel de potasse, nécessaire à la fabrication du verre).

Elle est l’avant-dernière d’une fratrie de dix enfants, dont deux sans doute sont morts en bas âge. Les sept autres ont quitté le pays natal pour trouver du travail ailleurs, dans le nord notamment. En effet, les verreries de petite montagne ne suffisaient plus à faire vivre les familles anciennement enracinées. Virginie est restée à Harreberg avec ses parents. Elle avait hérité du parler « fränkisch », langue des Francs de la Lorraine germanophone.

Célibataire, elle a déclaré, dans l’acte de décès de sa mère, qu’elle a accompagnée jusqu’au bout, être « näherin » (couturière) mais elle avait d’autres compétences : un cousin a découvert dans un grenier une sorte de cahier de recettes, par elle rédigé « en bon allemand dans une écriture gothique très régulière », comme le précise Antoine Caudwell, dans son ouvrage Une histoire des verriers de l’Est, paru en 2006.

Le cahier de Virginie, remontant aux années 1860, est lié à sa réputation dans le village : elle savait nombre de choses importantes et on venait la trouver pour guérir toutes sortes de maux ou faire face aux calamités. Dans les treize premières pages, on peut trouver soit des « bonnes pommades (pour les brûlures, la teigne, les plaies ouvertes …) soit des recettes servant à se protéger des mauvaises gens ou des mauvais sorts (parmi lesquels ceux qui tarissent le lait des vaches) . Certaines recommandations doivent être lues en tournant les pages à l’envers. Dans les dix dernières pages, Virginie donne des recettes, numérotées de 2 à 59) permettant d’affronter piqûres de guêpes, jaunisse, coliques, engelures, tuberculose… L’utilisation d’excréments (porcs, hirondelles, coqs, humains) dans la composition donne à réfléchir.

En d’autres temps, elle aurait été vue et traitée comme une sorcière mais en 1860, il ne semble pas que cela ait été le cas. Au contraire, elle apparait comme respectable et respectée. Selon certaines recherches, elle savait instruire les enfants et jouait de l’accordéon pendant les fêtes. On peut la voir sur une photo prise vers 1860 (voir l’ouvrage d’Antoine Caudwell) : assise au bout d’un tas de grumes, non loin des notables photographiés, elle a sa place.

On se demande ce qu’elle ressenti quand la verrerie forestière, autour de laquelle avait gravité son enfance, a fermé. On peut aussi s’interroger sur son enfance, sur l’impact de la guerre franco-prussienne dans sa vie, sur les conséquences du traité de Francfort dans la partition de son existence. Familles ou greniers n’ont peut-être pas livré tous leurs secrets.

3 _ familles du verre

A travers. Regarde à travers. Une fumée bleutée. Âcre. Village de petite montagne, toits en pentes. Des cousins inconnus habitent sur place. Forêt massive. Grands arbres autour des familles nombreuses qui travaillent dans le sombre d’où va naître la matière cristalline. Les verriers venus du grand Est se sédentarisent. Fumée bleue entre les branches. Ça brûle, le feu couve. Cabanes de charbonniers et fabrique du verre. Cendres pour le salin. Cendres pour le linge blanchi dans les lavoirs. Charbon de bois pour chauffer les fours. On se marie entre les branches des métiers apparentés. A travers. La guerre de trente ans est derrière mais les autres guerres qui déchirent repères, vies, langues, familles, se forment aux parages des forêts noires. Dans les familles des verriers : entre quatre et dix enfants. Tous ne survivent pas mais tous respirent l’odeur des arbres qu’on abat ou qu’on brûle pour la bonne cause : dans le berceau natal, dans le berceau des branches les hommes soufflent le verre à vitres. Les hommes souffrent. Des cylindres pour les feuilles de verre à vitres. Soufflée, la masse de verre devient sphère. Les verriers étirent et soufflent en même temps, balancent les cylindres pour les allonger. Grands manchons ardents dont on coupe les extrémités. Le métier s’apprend en sept ans. Les femmes font le pain, la lessive, nourrissent les cochons, élèvent les enfants. Parfois l’une d’entre elle veut en savoir un peu plus, apprend à écrire en gothique, s’intéresse aux vieux secrets. Les familles portent les noms de leurs métiers, sont portés par eux. Entre Brûlecendres, Meunier, Bailli, Lance, Fabrique-hampes, on se fréquente, on s’épouse. On se reconnait entre verriers, les hommes soufflent à la bouche, torse nu, les grands manchons. Les pères transmettent à leurs aînés leurs prénoms doublés d’un autre prénom pour qu’on ne les confonde pas quand l’étagement des générations prend de l’ampleur. Mais les temps changent, la soude remplace le salin de cendres devenu trop cher ; le bois a trop brûlé, c’est la dernière campagne de fusion au Harreberg. Le tribunal de la ville voisine prononce la vente de l’ancienne verrerie. Fermeture. Il faut partir. 1860. On sait que dans le Nord il y a de l’espoir, un filon de charbon a été trouvé à Aniche. De quoi chauffer les fours. Les canaux transportent à l’aller les plaques de verre, au retour le sable de l’Oise. Les enfants transportent leurs prénoms, leur savoir-faire, s’éloignent, vont faire souche dans un nouveau périmètre. Ils sortent du bois, savent que leurs gestes ont de la valeur même si le soufflage mécanique remplace le soufflage à la bouche. La première à quitter le parfum des forêts, l’odeur du bois brûlé, c’est une Christine, une aînée, parce qu’il n’y a rien d’autre à faire : il faut partir. L’intrépide fille du troisième Simon épouse un Vendelin, meurt à Chauny et ses enfants essaiment comme ceux de ses frères et sœurs dans le bassin d’Aniche où les terrils remplacent dans le paysage les Vosges alsaciennes du départ. Son frère Simon-Charles épouse Catherine Bailli nom traduit dont les frères font société pour une nouvelle verrerie et Saint-Gobain n’est pas loin, le champ de la glace coulée élargit la palette des vitres — gares, maisons, bâtiments démultiplient la transparence industrielle. Familles corollaires, Defernez, Dubrulle Desprez, Sommain, Chaillet et tant d’autres. Nouvelles verrières, fenêtres, vitres réfléchissantes des bâtiments futuristes, les villes éclatent. Simon-Arthur, le Simon suivant, est devenu pharmacien sur la place d’Aniche et son fils l’espiègle Simon-Jean, frère de grand-père Brûlecendres, aussi. Leur sœur Valentine a écrit son journal pendant la guerre de 14-18 et les enfants des nouvelles branches créées l’ont reproduit pour le lire. Tous les habitants parmi lesquels beaucoup de familles de mineurs, sont venus chercher les remèdes qui reposaient dans les grands bocaux en verre de Simon-Jean — ils auraient fait le bonheur de Virginie. A travers. Regarde à travers. Seul le vieux Sim est mort au Harreberg vers la fin du 19ème siècle. Une nouvelle petite Christine Brûlecendres est entrée une seule fois, au 20ème siècle, poussée par son grand-père, dans la pharmacie d’Aniche pour demander quelques sous de pâte de jujube. Elle était proche de son grand-père qui avait quitté le Nord pour installer les siens à Reims. Elle a su qu’il avait fait du savon avec de la soude issue de la combustion pour survivre pendant la guerre. Il a perdu son épouse et retrouvé ses racines en soufflant dans les tuyaux d’un orgue, semblable à une forêt sonore, aux grands fûts et manchons de métal. Devenue grande, la petite-fille Brûlecendres est allée une fois au Harreberg et dans les parages, avec Antoine Caudwell, descendant de la sœur de Virginie, et grand connaisseur de la forêt. Antoine lui a parlé doucement des familles dont prénoms et noms ricochent, de la manière dont les verriers commençaient une phrase dans une langue et la finissaient dans l’autre. Et la salutation des verriers, leur signe de reconnaissance : Bonjour, gehts ? Il lui a montré en marchant près d’elle sur le sentier forestier des verriers l’aspérule odorante qui fleurit en avril dans la forêt et dont le parfum délicieux se révèle en séchant. Virginie en faisait sûrement des tisanes. Puis il a disparu et la descendante Brûlecendres est allée toute seule dans le vieux cimetière d’Aniche, retrouvant les stèles des exilés lorrains, dans la forêt des tombes à déchiffrer. A travers. Regarde à travers. L’endroit où les familles ont provisoirement échappé à la dispersion.

4_ Paraison

Hommage à Antoine Caudwell (1927-2019)

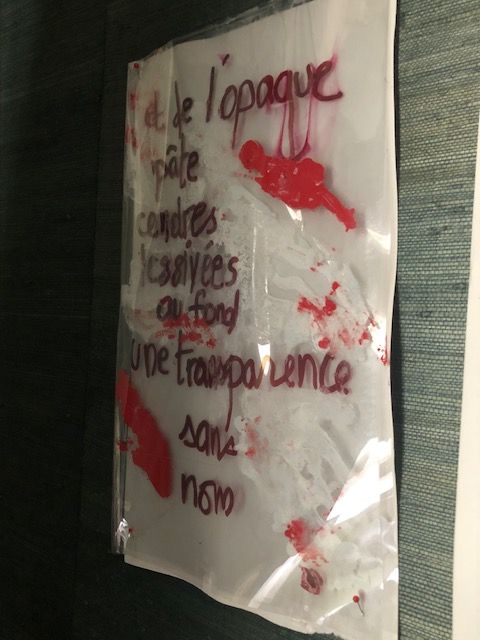

C’était maintenant ou jamais. C’est en 2009. C’était il y a des siècles, en plein instant. C’était aux parages des forêts et des cols. C’était dans le creux d’une vallée. C’est dans le creuset. C’était une rencontre minutieusement préparée pendant des années par le vieux cousin chercheur. A l’Est, Tony avait sillonné lieux, archives, branches. Il avait suivi le fil des métiers, depuis la Marguerite de la verrerie jusqu’à la dispersion. Il m’avait contactée. L’une des descendantes, celle que je suis, avait décidé de suivre le mouvement, s’était laissé guider par le désir de retrouvailles improbables avec les membres inconnus d’une famille reliée par l’histoire d’un métier un peu magique : des cendres pour obtenir par fusion la transparence. Des cendres, moi qui suis marquée à jamais par les cendres du camp. Pas les mêmes cendres, mais des cendres. Le bois, c’est autre chose. Mais les cendres. Se familiariser avec l’idée. Une poussière légère, feuilletée. De la grisaille poudreuse qui noircit et s’alourdit en prenant l’eau qui s’enfuit.

Aujourd’hui vente d’objets transparents. Vierge de verre. Retour vers le Harreberg où nous attendent Christiane et la grande Madeleine. M’attirent à nouveau les trois maisons Brûlecendres. En faire le tour. Tony dit : je t’accompagne. Voici la maison de Simon, épargnée par l’incendie, grande sur le côté toit plongeant. Jardin derrière vers la forêt. Puis l’arrière de la maison de Pierre, douloureuse, poutres calcinées et maison de Catherine aux volets clos, comme en attente de réveil. Plus bas, sortie de Harreberg, maison-vitrine où sont enchâssés automates et personnages de bois peint — bûcherons, singe sur le porte-bagages d’un cycliste joueur d’accordéon, manège et sorcière, tête de cerf en bois. C’est Dimmert qui sculpte et imagine comme dans un rêve d’enfant pendant que son Ernestine est alitée depuis trente ans. Comme la guerre de trente ans. On rentre déjeuner. Restaurant au-dessus d’Arzviller. Verre et histoire. Tony, dis-moi comment ils se déplaçaient, ce qu’on pensait d’eux et les contes qui parlent d’eux. Il répond : c’est l’éternelle douleur du verre, la chaleur des fours, l’abattage des arbres. Me voilà mordue, en plein dans la cristallisation intérieure, brûlée par la famille en partie inconnue mais tellement prégnante. Je me retrouve dans la longue cohorte des verriers franchissant les cols, je les suis à la trace, recueillant un à un les signes de cette migration— l’eau d’une fontaine, le tronc d’un hêtre, le pied de rhubarbe planté à l’angle de la verrerie du Harreberg, le chant de la langue où cristallisent les déchirures l’allemand l’alsacien le français. Vendredi. Nous roulons vers le pays de Bitche. Les reliefs s’adoucissent. Pensées. Sarre-Union. A Saint-Louis les Bitche, près du musée, nous attend un descendant de Simon. Le descendant dit : Enfin ! Il y a 350 ans que le premier Simon et Elisabeth attendaient ce moment . Je retrouve sur son visage les traits de mon père et ceux de mon cousin T.

Le chercheur connaissait bien le terrain. Harreberg était le cœur et tout autour, il fallait explorer artères, battements, flux et reflux. C’était là que la descendante que je suis s’était retrouvée, guidée par lui, assise dans les racines d’un étrange pin sylvestre, près de la croix de Pierre Raspiller. Au débouché des vallées, des implantations. Tu veux bien lire le Remembrance de Charles Baheux, écrit en 1958, et dédié à l’ancêtre Pierre Raspiller, mort dans la forêt de Grandsoldat le 26 mars 1756, m’avait-il demandé? Oui, en pensant à toutes ces guerres de limites qui ont déchiré les territoires et les vies, nous ont fait naître et exister ailleurs, autre part, en exil. Je pouvais évoquer ses gestes familiers/ son double et dur labeur de verrier bûcheron/Car pour alimenter d’insatiables foyers/il devait couper en forêt d’énormes troncs/Et souvent dans la nuit, il veillait près des fours/ sur les creusets d’argile où fondait le mélange/de sable et de potasse. Et des lueurs étranges /Illuminaient parfois les côteaux d’alentour. ». J’ai lu le poème sous le couvert des bois, comme dans une chambre d’échos, lentement, portée et engloutie par le parfum vertigineux de la forêt. A la fin de la lecture, je ne voulais plus quitter les racines ou plutôt, elles voulaient me garder. Elles prolongeaient mes veines et voulaient m’éviter un nouvel arrachement. Mais Tony m’a dit de continuer. Il a cueilli sur le sentier l’aspérule odorante qui délivre. Virginie Brûlecendres l’utilisait, c’est sûr.

Photo fin dix-neuvième siècle : le tas de bois est une sorte de trône sauvage sur lequel elle est assise, le temps d’un déclic qui officialise l’instant. Tony pense qu’elle faisait partie des personnes notables, disséminées sur la place du village. Une robe claire, un profil. Flou du visage. Derrière, une carriole, et peut-être une chapelle, à cause du clocheton et de la robe bien couvrante du toit. Sur le tas, on pense qu’il s’agit de Virginie. Celle qui a laissé un livre de recettes étranges. Elle écrivait, elle recopiait ce qui lui avait été laissé en héritage. Inventaire des pratiques, des rituels en gothique, recettes à base d’excréments ou de racines répugnantes mais efficaces comme le Teufelsdreck, crotte du diable qui serait plutôt l’assia foetida, gomme antispamodique, disait Tony. Toi, le dernier Simon, maitre de ta pharmacie à Aniche, au début du vingtième siècle, descendant des verriers exilés, est-ce à travers Virginie que tu as maîtrisé la connaissance de ce qui soigne et le classement des grands bocaux de verre hérités des ancêtres partis pour que leurs familles échappent aux famines ?

Elle est restée près du bois avec ses parents. Trop âgés pour prendre la route incertaine. Trop tristes pour quitter la forêt profonde, le souvenir des flambées et des métamorphoses. Elle n’a plus rien dit. Ou peut-être retrouvera-t-on un jour dans le fouillis exposé d’un vide-greniers un cahier illisible dans lequel on découvrira d’une manière ou d’une autre une petite fille courant vers la fumée bleutée, là-bas. Une petite fille remuant les braises pour leur arracher les pommes de terre aux robes calcinées. Et puis une jeune fille écoutant le colporteur venu de l’autre versant avec ses fils et les tissus qu’elle cousait à partir de là. Peut-être venu avec l’accordéon qui embrasait le silence des soirs et lui donnait envie d’apprendre. Ue sorte de clown qui la faisait sourire un peu. Peut-être reparti comme il était venu. Et elle, cœur battant, une braise sous la cendre. Elle n’a pas suivi ceux qui ont migré. Elle a choisi de rester là. Bien sûr, Virginie n’a connu ni le camp du Struthof, si près, ni les autres camps. Elle n’a pas su les autres cendres. C’est comme si la descendante que je suis l’avait protégée de l’impensable. Ce à quoi nous sommes exposés, nous, les exilés d’après. Virginie Brûlecendres a eu la chance de veiller sur ses parents.

Regarde ce que j’ai trouvé ! C’était presque la fin du séjour au Harreberg. Tony m’avait emmenée sur une sorte de terre-plein herbu avec des restes de petits murets, plutôt indéfinissables s’il n’y avait pas eu à la clé quelques commentaires éclairés. Ce qui reste de la verrerie des origines, avait-il dit. Il fallait le savoir : pas grand-chose à voir. Quelque chose de policé, comme une affaire classée, avec quand même le respect d’un espace que la commune ne doit pas oublier. J’ai marché là comme on erre. Un œil sur la forêt, tout près. Et j’ai pensé à elle, aux braises qui couvent sous la cendre. J’ai quitté les cimes des arbres, en baissant les yeux. Un éclat alors m’a attirée. J’ai un peu gratté tout autour et ai ramassé ce caillou nappé d’une coulure bleu-vert, incrustée dans la pierre. C’est là que j’ai appelé Tony, qui est arrivé à grands pas. Il a retourné soigneusement le caillou : c’est le reste d’une coulée de fond de pot. Il fallait bien que tu la trouves. Tony n’est plus là. La pierre avec coulée de fond de pot est là, sur la table, près de la descendante qui écrit.

une vraie rencontre entre deux humains

au déjà des apparences convenues

Le simple fait de poser des questions sur le personnage lui donne un éclairage qui la met en relief. C’est intéressant de se poser des questions sur cette femme, on a envie de savoir. Merci.

#3 beaucoup aimé les énumérations de noms comme « Brûlecendres, Meunier, Bailli, Lance, Fabrique-hampes » ou « Defernez, Dubrulle Desprez, Sommain, Chaillet et tant d’autres », tous ces destins étroitement reliés à l’histoire, les industries locales et l’évolution des sociétés humaines

et ce prénom Christine qui résonne aussi, et fort…

plus que d’une famille histoire de la verrerie de lieux en lieux, de bois, de verre, de soude, de souffle,

et d’eux qui de tout cela et de l’histoire tissent ce qui pourrait être une légende que vous nous contez à grands pas souples