Rien ! Des herbes folles sur un vaste plateau, le vent, des lapins libres de gambader, des champs au loin et des plaques de béton alignées sur des centaines de mètres. Rien que le désert d’un ancien aéroport militaire désaffecté. Propriété militaire. Défense d’entrée. Pas la moindre carcasse d’avion, aucun bâtiment à l’horizon ni de DCA rongée par la rouille. Le silence comme seul horizon. Un désert des Tartares sans ennemies ni forteresse à défendre. En attendant qu’une prochaine guerre oblige le lieu à reprendre du service. Mais le préfet avait donné son accord.

La rumeur avait immédiatement circulé, enflée, sourde au bon sens. Au café, à l’épicerie, à la boulangerie, à mots couverts, à force d’inquiétude, on chuchotait la peur de leur arrivée imminente : les vols, les viols, la rapine, la violence. Voilà ce que la population disait à propos de ces gens-là, de ces étranges étrangers, français mais pas vraiment, trop différents pour être indifférents. Alors quand la première voiture tirant sa caravane passa devant les maisons en brique rouge, on tira les volets. La Mercedes était trop belle pour être honnête. Puis une seconde, puis une troisième. Cortège annonciateur d’une dizaine d’autres formant un embouteillage au milieu de la mortelle campagne : long ruban métallique serpentant sur la petite route par-choc contre par-choc. Les moteurs gorgés d’huile tiraient leurs longues boites métalliques percées de fenêtres où des gamins scrutaient les champs et les fermes alentour. C’était le choc tant redouté. Ils étaient là. Le fantasme devenait réalité, palpable. On ne savait pas combien devaient arriver. Toute la nuit se déversa un flot ininterrompu de quoi ? De Tziganes ? de Manouches ? de bohémiens ? De Sinti ? De Yeniche ? de Roms ou de Gitans ? Personne alentour ne savait comment nommer ces voleurs de poules. Par accommodement administratif et paresse intellectuelle ce sont qu’on nomme les gens du voyage : ces Français qui devaient se signaler à la police à chaque déplacement en présentant un passeport intérieur ; ces Français qu’on a sédentarisés pour mieux les contrôler ; ces Français qu’on a parqué dans des camps justes avant que la guerre n’éclate, ces français qu’on relègue sur des parkings à côté de la déchèterie ou derrière un cimetière, ces Français qui étaient déjà là au moyen-âge jouant à saute-mouton entre les frontières, trop libres, trop fiers pour être honnête, voleur et menteur.

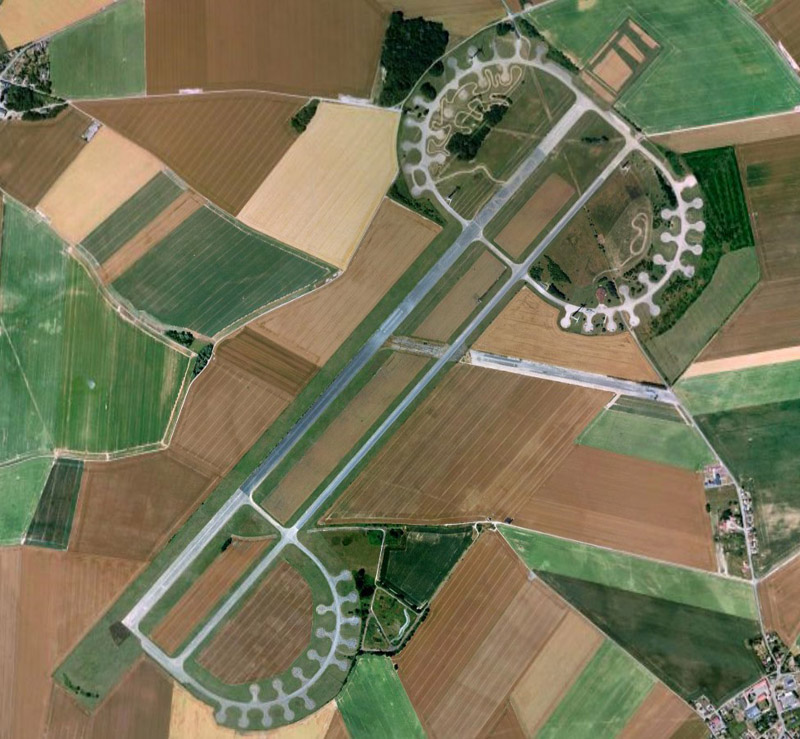

A l’entrée du terrain militaire désaffecté, des hommes orientent les nouveaux arrivants. Chacun s’installe : alignement de caravanes le long de la piste d’atterrissage. La fatigue du voyage attendra : ça s’embrasse, ça pleure, ça rit, ça chante, ça fête les retrouvailles, ça court dans tous les sens. Les adultes organisent une police, recadre la turbulence des plus jeunes, un vieux repose son corps noueux assis sur la première marche de sa caravane. Un an qu’ils attendaient ça ! Un an de préparatifs, un an de négociation, un an à parlementer, à téléphoner à l’un à l’autre, à la préfecture de l’Aude, du Gard, de Moselle et d’ailleurs — tous les départements y sont passés — un an à échanger, à rédiger des lettres pour convaincre les autorités de céder ce terrain gracieusement pendant quatre ou cinq jours, de promettre que de leur passage il ne restera rien, aucun vol, aucune dégradation, pas d’alcool, pas de drogues, pas de meurtres. Rien que le vent et l’herbe. Des semaines à préparer le terrain, à amener l’eau, à prévoir des sanitaires, à constituer une équipe de sécurité, à définir le ramassage des ordures…. A inventer une ville éphémère.

Ici, pas de folklore comme à Sainte-Marie-de-la-mère : pas de guitare et de flamenco, pas de fêtes tapageuses, pas de débordement alcoolique. Des voitures patrouillent. Au centre du camp, les hommes dressent un immense chapiteau sous une batterie de projecteurs. C’est ainsi qu’en une nuit poussa une ville de 20 000 âmes dans l’ancien aérodrome de Saint-Simon Clastres dans l’Aisne. Au petit matin, les caissières de la supérette furent paniquées à l’arrivée des premiers clients surveillant chaque geste, craignant pour leur stock de sucre, pour les packs de bière, pour les boites de conserves. Le premier acheta de la confiture de fraises — tout un plateau de confiture de fraises — et du café tout autant. Il paya comptant avec un large sourire dévoilant des dents en or surmonté d’une moustache ; le second demanda du papier à cigarette regrettant de n’avoir pas réussi à supprimer ce vice ; le troisième fit le mariole ce qui lui valut une tape amicale du quatrième qui le calma sur-le-champ ; puis, il demanda où se trouvait la boulangerie pour commander quelques milliers de baguettes. Les filles derrière leurs caisses étaient sidérées. Le boulanger n’en croyait pas ses oreilles. Au café, il n’y avait que les habitués qui ressassaient devant un café-calva la peur de l’étranger, des assurances qui ne paieront pas les dégâts.

Quand je suis arrivé le premier jour, curieux, je ne voyais qu’une foule en mouvement, un ballet de voitures, des grappes d’hommes, de femmes, d’enfants, des allées et venues incessants, accrochant mon regard sans distinguer rien de particulier comme si l’immensité m’empêchait de comprendre ce que ces gens faisaient. Ce n’était ni une ville, ni un immense camping, ni une kermesse, ni un cirque. Il n’y avait pas de lions tapis dans une cage, de girafes aux cous graciles, de zèbres hachurés, de singes rongeant des cacahouètes, de perroquets multicolores. Tous convergeaient vers le chapiteau, cathédrale de toiles au milieu de cet océan tumultueux, pouvant rassembler jusqu’à 4 500 personnes. Je fis le tour des deux pistes d’atterrissage comme on fait le tour d’un village admirant l’alignement des caravanes avec leurs auvents, chacune différente, toutes semblables. Dans la première zone de roulage une centaine de robinet approvisionnait les habitants ; dans la seconde, on y avait installé un dispensaire pour les premiers secours et les accouchements, un centre pour les pompiers. A l’époque, je faisais mes premières armes de journaliste. Cela changeait des concours de pétanque, des mariages du samedi après-midi et des faits divers à la petite semaine.

Une convention évangéliste annuelle au milieu des champs de betteraves c’est : des serments fleuves, des chants accompagnés de guitares et de violons, des prières mains levées au ciel, des baptêmes à la sauce manouche, l’attente de la grâce, mais aussi des barbecues géants, des filles intouchables, belles et sauvages, des garçons ténébreux avec un peigne sortant de la poche de jeans, des hommes bedonnants à la fine moustache avec costume croisée, des femmes en pleurs et en rire à la poitrine lourde sous des robes évasées. Et puis une brochette de notable sur l’estrade venant comme à confesse : préfet et sous préfet en costume brodé, député-maire le regard perdu, deux ou trois élus du département, le président de région. Les gadjis sont venus pour être sur la photo. Celle-ci devait être publiée le lendemain dans le journal local. Mais le lendemain, c’était une photo aérienne en une qui fut mise à l’honneur. Tout le camp avec ses caravanes réparties autour de l’anneau des pistes d’atterrissage. Les kiosquiers n’avaient jamais vus ça : les gitans achetaient par poignée, une razzia. En quelques heures, tout fut vendu.

Le deuxième jour, j’ai croisés trois filles : Pepa, Mina et Sidji ; et trois garçons : Tigro, Goldo, Rocky. Chacun me raconta une histoire semblable faite de révélation et de transformation, de leurs vies d’avant, avant leur conversion, la période de l’alcool et de la drogue, du vol et des bagarres. Comme si cette religion les avait autorisé à se tenir droit, à reprendre d’autorité leur droit à un être un peuple vivant et fort, digne et nomade. Alors, gens d’ici, sédentaire, les pieds dans le bitume ou dans la glaise, si par hasard vous entendez parler de l’une de ces conventions. Ne fermez pas vos volets. Cette foule grandit de jour en jour et franchit les continents. La communauté réunit 100 000 membres en France. Et toute cette folle histoire commença par une rencontre improbable, à Rennes, en 1950, entre sept tziganes à la recherche d’une église pour les accueillir et un gadji breton, fils de marin-pécheur, Clément Le Cossec.

J’aime beaucoup ce texte, du début à la fin. Et j’aimerais beaucoup être lapin parmi mes frères les lapins à gambader.

Merci…. Les lapins sont peinards toute l’année, sauf quand le lieu est réquisitionné ou qu’un chasseur s’aventure sur le lieu.

étonnante histoire qui donne envie de se mêler, de faire partie intégrante de cette multitude…

merci pour cette belle idée