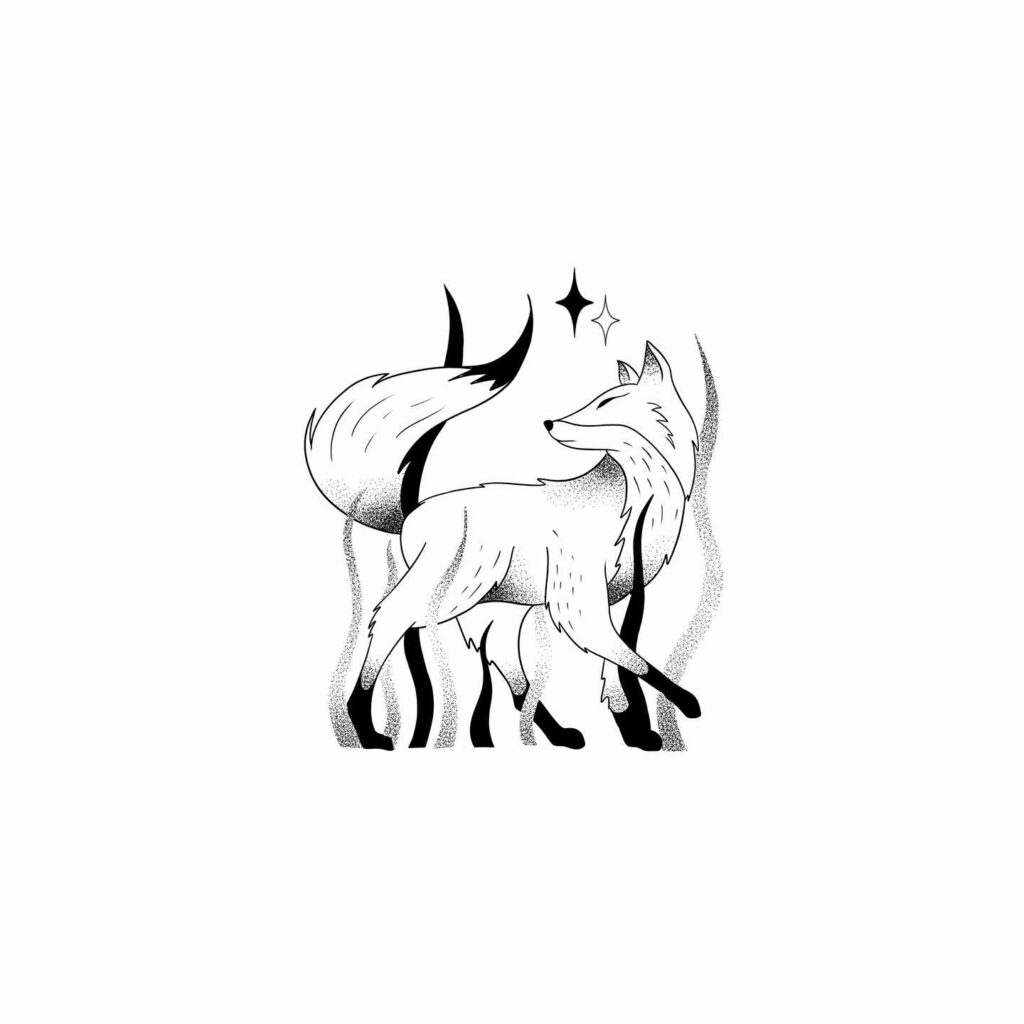

C’est une pièce de vingt cinq mètres carrés, à l’étage, tout au bout de la maison, donnant sur une véranda qui reçoit l’ombre de l’immense et bicentenaire cèdre qui fut planté là, comme c’était la tradition dans les campagnes, lorsque la maison fut construite, aux environs de 1790. Pour l’été, j’ai installé un fauteuil et une table basse sur cette véranda et j’y viens lire avec une citronnade. Depuis le bureau, cependant, on ne voit rien de cette disposition, des murs épais de pisé enfermant la pièce. Rien n’y filtre de l’extérieur, à peine quelques sons étouffés. Il n’y a pas de fenêtres et la seule porte donne sur l’intérieur de la maison. C’est pour moi un sujet de grande hésitation que je n’ai pas encore tranché: Percerais je les murs pour laisser entrer la lumière, la nature, les couleurs ? Ou bien vais je garder cet endroit isolé du monde extérieur afin de n’être distrait par rien lorsque j’écris? Avant d’être mon bureau, cette pièce me servit de salle de répétition, spécialement insonorisée pour pouvoir y jouer de la musique électrique. Reste de cette période deux enceintes qui supportent maintenant des livres et ne sont pas branchées. Sur l’un des murs, ainsi que sur un trépied, quelques guitares, sept pour être précis: six électriques et une acoustique. Pourquoi autant ? Parce que chaque type de guitare sonne différemment mais surtout parce que je suis fasciné par les guitares électriques. La première que j’ai eu entre les mains s’y est logée alors que j’avais treize ans. Depuis, il y a toujours eu des guitares pour m’accompagner, ainsi que des chats. Dois je conclure de cette comparaison qu’un chat est à mes yeux un objet ou plutôt qu’une guitare possède certaines qualités d’ un être animé? je penche pour la deuxième hypothèse. Dans un angle, deux amplificateurs et quelques pédales, ainsi, lorsqu’un ami musicien passe ici, nous pouvons partager un peu de musique, assis dans l’angle, comme autour d’un feu de cheminée. Cinq des sept guitares sont, cependant, accrochées au mur auquel je tourne le dos quand j’écris. Savoir leur présence m’est agréable mais les voir me distrairait trop. Elles cohabitent avec un pan de voile à bateau imprimé d’un mètre cinquante sur un mètre, représentant le personnage de Corto Maltese, à demi allongé, le dos calé par un dune, face à la mer. On voit deux mouettes se chamailler devant lui. Ce dessin à l’encre m’apaise ; sur divers supports, il me suit depuis de nombreuses années. Corto fut un héros de mon enfance, l’une de mes toutes premières ouvertures vers le voyage, la mer, les lointains mystérieux et aventureux. Il fut le premier à me montrer la route comme finalité en soi, il est le jalon qui m’amena vers la littérature, juste avant Jack London, puis, plus tard Jack Kerouac. L’avoir près de moi est une forme de fil d’Ariane. Comme les guitares, il est derrière moi, présent sans que je l’ai dans mon champ de vision. Devant moi il y a mon bureau, ou plutôt, une table de pin blanc suffisamment vaste pour y étaler mille papiers autour d’un petit ordinateur. Entre cette table et le mur en face, un espace vide d’environ trois mètres de profondeur sur quatre de large, ouvert, sans mobilier, avec, au sol, un large coussin de méditation entouré d’une lampe d’un côté, d’ un dessin encadré de l’autre. Au format A4, vertical, peint au trait noir, il s’agit d’un renard haut sur pattes, marchant paisiblement au milieu de flammes, le regard tourné derrière lui, loin, comme pour surveiller du coin de l’œil ses arrières. L’artiste qui a réalisé cette œuvre est la tatoueuse qui a tatoué une de mes filles, ce renard est l’un des models de son catalogue. Ma fille me l’a offert car je souhaitais l’avoir près de moi sans pour autant me le faire tatouer. Je ne supporte rien qui soit définitif, j’ai besoin d’avoir le sentiment de pouvoir me renouveler entièrement à chaque instant de ma vie. Un tatouage est l’opposé exact de cette idée. Alors que j’étais très gravement malade, au point que ma vie était en jeu, je fis un rêve : Ma maison était en feu, les pompiers évacuaient tout le monde, les gens, affolés, s’éloignaient le plus possible de la fournaise. Mais moi, je ne pouvais pas partir, c’était ma maison. Je n’avais nulle part ailleurs où aller. Et, étrangement, mais c’est aussi le propre des rêves de rendre matériel et concret le symbolique, je n’avais pas peur. Je me dirigeais vers la maison. Personne ne tentait de m’en dissuader, il y avait là une sorte d’évidence. J’entrais dans la maison en flamme et m’asseyais en tailleur au milieu du brasier. J’éprouvais alors une grande paix intérieure et la conviction, vérifiée par le fait, que je ne pouvais pas brûler. Au bout d’un moment, je comprenais comme une révélation que je ne pouvais pas brûler car le feu, loin d’être hostile émanait de moi, il n’était pas une force extérieure de destruction mais un principe intérieur de régénération. J’étais le feu vivant. Je me réveillais avec la conviction que je vaincrais la maladie. Parallèlement à ce rêve, je croisais plusieurs renards, réels et symboliques à cette période de ma vie. Près d’un pont depuis la fenêtre d’une voiture dans le Vercors, une autre fois sur une route, à la sortie de mon village, puis, sur une immense fresque de vingt mètres de haut ornant l’un des murs de l’hôpital auquel je me rendais régulièrement et, enfin, dans mon écriture. Le renard était l’un des principaux personnages de mon nouvel album jeunesse, en voie de réalisation et le logo de l’éditeur qui allait le porter vers le public est un renard. Constatant cette récurrence, je me renseignais sur le petit animal. Il est pour plusieurs peuples asiatiques, un symbole de résilience, celui qui surmonte toutes les situations. Ce motif de tatouage que je découvrais au hasard d’une visite sur le site de la tatoueuse cumulait ainsi tellement de références à l’expérience bouleversant que je traversais. En posséder une copie me sembla alors un petit acte bienfaisant de psycho magie personnelle que ma fille réalisa pour mon anniversaire. Derrière le coussin de méditation, sur le mur qui fait face à ma table d’écriture, une carte du monde. Elle occupe la quasi totalité du mur. Elle est mon extérieur. Comme les guitares et les chats, je n’envisage pas de vivre quelque part sans un planisphère à proximité. A gauche de ce mur quand je le regarde, un fauteuil et une lampe, c’est là que je lis. Une longue banquette dix neuvième, de bois et de tissus rouge à motifs floraux, chinée chez Emmaüs, le jouxte. Ainsi agencé, on a presque là un dispositif de psychanalyse. Devant, se trouve une table basse envahi de livres et de papiers. En face de ce canapé, à ma droite lorsque je suis assis à ma table d’écriture, la porte d’entrée perce le mur qui est occupé par une longue et haute bibliothèque de bois blanc sur mur blanc. Il y a là mes livres d’art ainsi que la littérature qui m’occupe dans le temps présent, c’est à dire, courant sur les trois dernières années. Le reste des livres de cette maison est réparti entre le couloir de l’étage et la grande bibliothèque du salon mais comme il y a presque quarante ans de livres, je ne peux ni ne veux les avoir tous dans mon lieu d’écriture. Et puis, le reste de la famille aime bien aussi, pouvoir profiter de la beauté d’une bibliothèque. A ma gauche, j’ai placé un autre bureau, un vrai celui là, beaucoup plus petit mais très beau, ouvragé dans un style colonial anglais des Indes. J’ai posé dessus divers objets. C’est là que, généralement je dessine. Contre le mur qui fait l’angle, une table sur laquelle s’empile des livres entre les deux enceintes rescapées de l’époque musicale et , sur le mur, un montage de photos familiales ainsi que des dessins, esquisses, morceaux de textes. Et un portrait de Ray Carver.

Tout cela vit autour de moi lorsque j’écris mais je dois le tenir à distance. Il ne faut pas, par exemple, que je regarde les guitares sous peine de risquer d’en prendre une et alors, adieu l’écriture. Prendre une guitare en main est chez moi, dans ces circonstances, le marqueur d’une inhibition à écrire, c’en est comique de récurrence. Avant de pénétrer dans le bureau, je me mets en condition. Je dois être calme, disponible, sans fébrilité. Je dois faire en sorte d’être confiant et détendu, ouvert et sans appréhension, ce qui demande toujours un certain travail car j’ai une fâcheuse tendance a sur sacraliser l’acte d’écrire et me sentir minuscule et absolument illégitime dans cette pratique. Je m’assois et je ferme les yeux quelques instants, concrètement ou symboliquement. Puis j’appelle l’image de ce que je veux écrire. J’ai besoin de créer le vide en moi pour que puisse se dire, sans s’échouer sur mes peurs, le récit. C’est une présence qui demande une certaine énergie. Lorsque je me sens suffisamment attentif, je me lance. Je sais où je vais mais pas du tout comment. J’écris, au fil des mots, je laisse la phrase me porter, l’image m’emmener. Je leur fait confiance parce que l’image comme la phrase vont exactement où je veux: vers l’endroit qui me découvrira à moi même. Je retrouve là l’idée maltesienne de la route comme finalité en soi. N’ayant pas de pré requis, je ne peux me perdre. Le texte s’écrit alors dans une forme de transe modérée, un état de vision , je vois et je décris ce qui vient au fur et à mesure de ce que mon sujet amène. Il peut m’arriver de faire plusieurs poses au cours de ces premier jets. Arrive ensuite un tout autre travail, celui de la relecture, des corrections, de l’affinement des idées. C’est le temps du travail de l’artisan que j’aime énormément. Mais avant, il faut d’abord produire la matière et pour cela, car, à l’inverse de l’ébéniste, nous ne disposons d’aucun morceau de bois, pas d’autre choix que de laisser la parole à l’autre soi, celui des profondeurs, seul pourvoyeur du matériau. Lorsque j’émerge d’une de ces séances d’écriture, je repose mon dos contre le dossier du siège, mon regard glisse autour de moi. Je vois ma carte du monde, mes livres, mon renard, mes guitares. Les murs se sont un peu poussés, les objets ont pris de la distance, quelque chose de vivant a pris de la place et agrandit l’espace mais ce quelque chose est aussi en train de se dissiper. La trace en est conservée dans l’ordinateur. Le texte. Quelqu’un.e le lira ou pas mais, dans un premier temps, cette question n’a pas d’importance. Lire et écrire sont deux voyages très différents.

Merci de nous inviter chez toi, de sentir la matière prendre corps dans le tissage de tes pensées, dans ce qui émane de ton environnement. De ce bureau intérieur qui appartient à l’intime. Merci, ta musique résonne joliment.

Merci à toi Jean Luc pour ce beau message.

Tout lu, d’une traite. Chez moi, un vrai compliment.

En forme de clin d’œil…

Il s’est calé dans un petit canot de sable. Des herbes folles, des pointus de vent froid taquinent ses épaules.

Je marche à l’aventure ; un ciel de fer descend vers l’horizon.

Il protège dans sa main une flamme, jaune et périlleuse. L’odeur de la Player’s Navy Cut.

Il observe la mer, j’ai relevé mon col. Un long frisson de craie court sur le dos brun des vagues…

NB

Superbe ! Et merci pour cette évocation, comme le flacon d’un même parfum dont nous aurions tous deux une fiole.