Note prélable : J’ai repris le premier texte que j’ai publié dans le cadre de ce cycle « Faire un livre », celui de ce « quelqu’un (qui) arrive quelque part ». Par curiosité, tout d’abord, pour voir un peu où ces quatre mois d’ateliers m’avaient emmené. Mais par nécessité aussi parce qu’à la relecture, je n’étais pas satisfait de ce premier écrit. Je ne suis guère satisfait non plus de la version finale parce que j’ai perdu en route, à mon sens, une grande part de spontanéité. Mais le choix est délibéré.

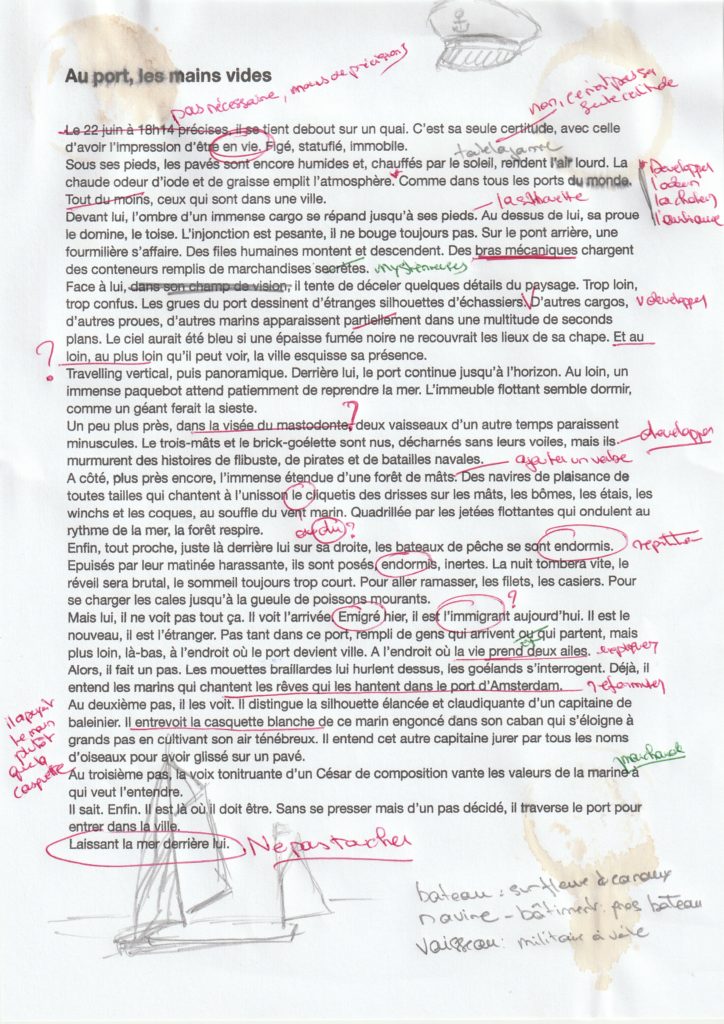

C’est étrange de mesurer le chemin parcouru, pas tant dans l’écriture que dans ma tête, dans ma façon d’aborder le travail comme tel. J’ai procédé en quatre étapes : 1. Copie du texte originel, 2. Annotation au crayon et aux stylos rouge et vert sur un exemplaire imprimé, 3. Copie de ces annotations et autres idées sur l’ordinateur, et 4. Écriture finale. Vous trouverez ces étapes ci-dessous. La deuxième fait figure d’illustration.

Je termine ces cycles d’été avec la belle impression d’avoir beaucoup appris. Un peu cuit aussi, parce que le boulot m’a rattrapé ces derniers jours et que j’ai dû rattraper nombre de tâches mises entre parenthèses pendant que j’essayais de m’abreuver pleinement à la source de ces cycles d’écriture. Mais sans aucun regret, bien évidemment, tant l’expérience fut enrichissante. Merci à vous tous, ce fut un vrai plaisir.

Version 1, copie du texte initial – Au port les mains vides

Le 22 juin à 18h14 précises, il se tient debout sur un quai. C’est sa seule certitude, avec celle d’avoir l’impression d’être en vie. Figé, statufié, immobile.

Sous ses pieds, les pavés sont encore humides et, chauffés par le soleil, rendent l’air plus lourd. La chaude odeur d’iode et de graisse emplit l’atmosphère. Comme dans tous les ports du monde. Tout du moins, ceux qui sont en une ville.

Devant lui, l’ombre d’un immense cargo se répand jusqu’à ses pieds. Au-dessus de lui, sa proue le domine, le toise. L’injonction est pesante, il ne bouge toujours pas. Sur le pont arrière, une fourmilière s’affaire. Des files humaines montent et descendent. Des bras mécaniques chargent des conteneurs remplis de marchandises secrètes.

Face à lui, dans son champ de vision, il tente de déceler quelques détails du paysage. Trop loin, trop confus. Les grues du port dessinent d’étranges silhouettes d’échassiers. D’autres cargos, d’autres proues, d’autres marins apparaissent partiellement dans une multitude de seconds plans. Le ciel aurait été bleu si une épaisse fumée noire ne recouvrait les lieux de sa chape. Et au loin, au plus loin qu’il peut voir, le ville esquisse sa présence.

Travelling vertical, puis panoramique. Derrière lui, le port continue jusqu’à l’horizon. Au loin, un immense paquebot attend patiemment de reprendre la mer. L’immeuble flottant semble dormir, comme un géant ferait la sieste.

Un peu plus près, dans la visée du mastodonte, deux vaisseaux d’un autre temps paraissent minuscules. Le trois-mâts et le brick-goélette sont nus, décharnés sans leurs voiles, mais ils murmurent des histoires de flibuste, de pirates et de batailles navales.

À côté, plus près encore, l’immense étendue d’une forêt de mâts. Des navires de plaisance de toutes tailles qui chantent à l’unisson le cliquetis des drisses sur les mâts, les bômes, les étais, les winchs, les coques, au souffle du vent marin. Quadrillée par les jetées flottantes qui ondulent au rythme de la mer, la forêt respire.

Enfin, tout proche, juste là derrière lui sur sa droite, les bateaux de pêche se sont endormis. Épuisés par leur matinée harassante, ils sont posés, endormis, inertes. La nuit tombera vite, le réveil sera brutal, le sommeil toujours trop court. Pour aller ramasser les filets, les casiers. Pour se charger les cales jusqu’à la gueule de poissons mourants.

Mais lui, il ne voit pas tout ça. Il voit l’arrivée. Émigré hier, il est l’immigrant aujourd’hui. Il est le nouveau, il est l’étranger. Pas tant dans ce port, rempli de gens qui arrivent ou qui partent, mais plus loin, là-bas, à l’endroit où le port devient ville. À l’endroit où la vie prend deux ailes.

Alors, il fait un pas. Les muettes braillardes lui hurlent dessus, les goélands s’interrogent. Déjà, il entend les marins qui chantent les rêves qui les hantent dans le port d’Amsterdam.

Au deuxième pas, il les voit. Il distingue la silhouette élancée et claudiquante d’un capitaine de baleinier. Il entrevoit la casquette blanche de ce marin engoncé dans son caban qui s’éloigne à grands pas en cultivant son air ténébreux. Il entend cet autre capitaine jurer par tous les noms d’oiseaux pour avoir glissé sur un pavé.

Au troisième pas, la voix tonitruante d’un César de composition vante les valeurs de la marine à qui veut l’entendre.

Il sait. Enfin. Il est là où il doit être. Sans se presser mais d’un pas décidé, il traverse le port pour entrer dans la ville.

Laissant la mer derrière lui.

Version 3, texte initial + annotations (reprises annotations manuscrites + autres)

Le 28 juin à 18h44 précises, il se tient debout sur le quai. C’est sa seule certitude, avec celle d’avoir l’impression d’être en vie. Figé, statufié, immobile.

La précision de l’heure et du jour est-elle nécessaire ? A priori, non. Mais elle peut l’être pour souligner l’impersonnalisation qui va suivre. À réfléchir. Peut-être remplacer par « début d’été, fin d’après-midi » et développer un peu plus`. « Il fait encore chaud, la nuit n’est pas encore en approche. La soirée, tout au plus. » Seule certitude ? D’où vient cette impériosité ? Évidemment que ce n’est pas sa seule certitude. À changer, un début de roman doit se passer de telles affirmations. Il a l’impression d’être en vie, c’est certain. « Enfin », puis-je rajouter. Figé, statufié, immobile. Mais encore…

Sous ses pieds, les pavés sont encore humides et, chauffés par le soleil, rendent l’air plus lourd. La chaude odeur d’iode et de graisse emplit l’atmosphère. Comme dans tous les ports du monde. Tout du moins, ceux qui sont en une ville.

Pourquoi les pavés sont-ils humides ? Parce que c’est la fin de la journée, parce qu’ils ont été inondés d’eau de mer à cause des vagues qui, parfois, débordent sur le quai. À cause des bateaux qui manœuvrent, à cause du vent qui, parfois rabat ces vagues. Le soleil, c’est celui d’une journée toute entière, pas seulement celui qui pointe à cette heure. Odeur poisseuse, forte, jusqu’à en être fétide, odeur empyreumatique du vieux rhum, air nidoreux d’un malade exhalant quelque souffle vicié. De ces ports qui sont en une ville, préférer ces ports qui sont devenus des villes, ces ports qui se sont transformés en cités à force d’être traversés par des femmes et des hommes sur le départ ou tout juste arrivés. Un port est une ville peuplée de personnes en attente, même si souvent, celle-ci, devient perpétuelle.

Devant lui, l’ombre d’un immense cargo se répand jusqu’à ses pieds. Au-dessus de lui, sa proue le domine, le toise. L’injonction est pesante, il ne bouge toujours pas. Sur le pont arrière, une fourmilière s’affaire. Des files humaines montent et descendent. Des bras mécaniques chargent des conteneurs remplis de marchandises secrètes.

Se répand, s’étale, s’allonge, s’étire. L’ombre est allongée et la proue du bateau le toise, le domine, l’invective. L’autorité remplit à la fois la surface et l’espace. Il ne bouge toujours pas malgré l’injonction. Sur le pont arrière du bâtiment, une fourmilière s’affaire dans un ballet dont la chorégraphie est ordonnée, millimétrée, parfaitement dirigée. Des files humaines montent et descendent, des conteneurs remplis de marchandises mystérieuses volent suspendus au bout de bras mécaniques qui brassent l’air en tournant, créant un pont aérien et invisible entre le quai et le pont du navire.

Face à lui, dans son champ de vision, il tente de déceler quelques détails du paysage. Trop loin, trop confus. Les grues du port dessinent d’étranges silhouettes d’échassiers. D’autres cargos, d’autres proues, d’autres marins apparaissent partiellement dans une multitude de seconds plans. Le ciel aurait été bleu si une épaisse fumée noire ne recouvrait les lieux de sa chape. Et au loin, au plus loin qu’il peut voir, le ville esquisse sa présence.

Forcément, il regarde dans son champ de vision. À supprimer. Ce n’est pas lui qui tente de déceler des détails, ce sont les détails qui s’imposent. « Face à lui, le paysage regorge de détails qui, pour certains, demeurent confus. Trop loin, sa vue n’est pas infaillible. Ce qu’il voit, ce sont les étranges silhouettes d’échassiers que les grues du port dessinent ». Développer l’aspect de ces silhouettes. « D’autres cargos, d’autres ombres qui s’étalent sur les quais, d’autres proues qui imposent leur autorité, d’autres fourmilières de marins qui vont et qui viennent, chargeant, déchargeant, dansant, vivant dans ce paysage en perpétuelle composition. » La ville n’est pas au plus loin, elle est à côté. « Il lui suffit de tourner la tête légèrement sur la droite pour que le ballet devienne photographie. La ville impose sa présence, massive, immobile, impérieuse. Il y entend la vie, il devine son rythme cardiaque, il sent sa respiration. Le trafic des automobiles résonne comme du sang qui inonde ses artères dans un grognement existentiel, comme un souffle vital. »

Travelling vertical, puis panoramique. Derrière lui, le port continue jusqu’à l’horizon. Au loin, un immense paquebot attend patiemment de reprendre la mer. L’immeuble flottant semble dormir, comme un géant ferait la sieste.

« Au plus loin », sur la ligne d’horizon. Le paquebot est à la fois minuscule et immense, jouer avec la perspective. « Le géant dort, il fait la sieste. Peut-être rêve-t-il de traversées épiques, des eaux chaudes des tropiques. Peut-être vit-il un cauchemar au milieu des icebergs assassins. »

Un peu plus près, dans la visée du mastodonte, deux vaisseaux d’un autre temps paraissent minuscules. Le trois-mâts et le brick-goélette sont nus, décharnés sans leurs voiles, mais ils murmurent des histoires de flibuste, de pirates et de batailles navales.

« Dans la ligne de mire du paquebot en attente, deux vaisseaux d’un autres temps paraissaient tout aussi fragiles. » Ils ne sont pas décharnés, ils sont nus sans leurs voiles. Nus et inoffensifs. Mais dans leur immobilité, dans leur dépouillement, il les entend murmurer des histoires… » À développer, l’idée mérite plus de détails.

À côté, plus près encore, l’immense étendue d’une forêt de mâts. Des navires de plaisance de toutes tailles qui chantent à l’unisson le cliquetis des drisses sur les mâts, les bômes, les étais, les winchs, les coques, au souffle du vent marin. Quadrillée par les jetées flottantes qui ondulent au rythme de la mer, la forêt respire.

« Devant lui, dans l’espace encore immense qui le sépare de ces bâtiments qui cultivent leur lustre passé et qui rêvent de nouvelles aventures, une forêt de mâts se dresse. Des navires de plaisance, tout aussi nus,… » « … la forêt respire au rythme de la houle qui se propage dans un mouvement perpétuel. Une ola sans fin, une onde vivante, un mouvement pulsatoire. » À développer peut-être.

Enfin, tout proche, juste là derrière lui sur sa droite, les bateaux de pêche se sont endormis. Épuisés par leur matinée harassante, ils sont posés, endormis, inertes. La nuit tombera vite, le réveil sera brutal, le sommeil toujours trop court. Pour aller ramasser les filets, les casiers. Pour se charger les cales jusqu’à la gueule de poissons mourants.

Répétition de « endormis ». À corriger. Juste « là » ? « La nuit tombera vite, le sommeil trop agité, les rêves trop confus, le réveil trop brutal, le sommeil toujours trop court. Et repartir pour une autre journée. Aller ramasser les filets, les casiers. Se charger… »

Mais lui, il ne voit pas tout ça. Il voit l’arrivée. Émigré hier, il est l’immigrant aujourd’hui. Il est le nouveau, il est l’étranger. Pas tant dans ce port, rempli de gens qui arrivent ou qui partent, mais plus loin, là-bas, à l’endroit où le port devient ville. À l’endroit où la vie prend deux ailes.

Bien sûr qu’il voit ! Mais il y jette juste un regard, il n’imagine pas, il n’imagine plus ce qui se trouve derrière lui. Il voit devant. Il est l’étranger, le nouveau, l’immigrant. Il voit ce quai, il voit ce port… « C’est ça, il voit la vie avec deux « l », il voit la ville avec deux ailes.

Alors, il fait un pas. Les mouettes braillardes lui hurlent dessus, les goélands s’interrogent. Déjà, il entend les marins qui chantent les rêves qui les hantent dans le port d’Amsterdam.

« …les rêves, comme Jacques Brel chante ceux qui les hantent au large d’Amsterdam.

Au deuxième pas, il les voit. Il distingue la silhouette élancée et claudiquante d’un capitaine de baleinier. Il entrevoit la casquette blanche de ce marin engoncé dans son caban qui s’éloigne à grands pas en cultivant son air ténébreux. Il entend cet autre capitaine jurer par tous les noms d’oiseaux pour avoir glissé sur un pavé.

« … il entrevoit ce marin engoncé dans son caban, la tête basse sous sa casquette blanche,… »

Au troisième pas, la voix tonitruante d’un César de composition vante les valeurs de la marine marchande à qui veut l’entendre.

Il sait. Enfin. Il est là où il doit être. Sans se presser mais d’un pas décidé, il traverse le port pour entrer dans la ville.

Laissant la mer derrière lui.

Version 4, texte final – Au port les mains vides

Un début d’été, une fin d’après-midi, il se tient debout sur le quai. Il fait chaud, la lumière est belle. Il se tient immobile et savoure ce plaisir rare de se sentir en vie. Une certitude qui coule dans ses veines. Figé, statufié, mais en vie.

Sous ses pieds, les pavés sont encore humides. Toute la journée, ils ont été balayés par l’eau de mer débordant du quai, jetée par les vagues que les manoeuvres des cargos envoient mourir au pied des hommes qui arrivent et qui partent. L’eau salée s’évapore sur les pavés de granit chauffés par le soleil, rendant l’air lourd et poisseux. Mélange d’iode et de graisse, odeur forte jusqu’à en être fétide, senteur empyreumatique d’un vieux rhum, air nidoreux d’un malade exhalant son souffle vicié. Comme dans tous ces ports qui sont devenus des villes, qui se sont transformés en cités à force d’être traversés par des femmes et des hommes sur le départ ou tout juste arrivés. De ces personnes dont la plupart ont pris racines, piégés dans une attente devenue perpétuelle.

Devant lui, l’ombre d’un immense cargo se répand jusqu’à ses pieds. La silhouette du bateau s’étale sur le sol, elle s’étend, elle s’allonge, elle s’étire. Sa proue le toise d’une autorité qui remplit à la fois la surface et l’espace. Il ne bouge toujours pas malgré l’injonction. Sur le pont arrière du bâtiment, une fourmilière s’affaire dans un ballet dont la chorégraphie est ordonnée, millimétrée, parfaitement dirigée. Des files humaines montent sur le navire et descendent à terre, des conteneurs lourds de marchandises mystérieuses volent suspendus au bout de bras mécaniques qui brassent l’air en tournant, créant un pont aérien et invisible entre le quai et le pont du navire.

Face à lui, plus haut, le tableau regorge de détails qui, pour certains, demeurent confus. Trop loin, trop difficiles à distinguer. Ce qu’il voit, ce sont les étranges contours d’échassiers que les grues du port dessinent. Des oiseaux géants cherchant leur nourriture jusque dans les entrailles d’autres navires. D’autres cargos, d’autres ombres qui s’étalent sur les quais, d’autres proues qui imposent leur autorité, d’autres fourmilières de marins qui vont et qui viennent, chargeant, déchargeant, dansant, vivant dans ce paysage en composition incessante. Le ciel aurait été bleu si une épaisse fumée ne recouvrait les lieux de sa chape. Légèrement sur sa droite, le ballet du port devient photographie. La ville impose sa présence, massive, immobile, impérieuse. Il y entend la vie, il perçoit son rythme cardiaque, il sent sa respiration. Le trafic des automobiles résonne comme du sang qui inonde ses artères dans un grognement existentiel, dans un souffle vital.

Travelling vertical puis panoramique. Il jette un oeil en arrière, le port continue jusqu’à l’horizon. Au loin, un paquebot attend patiemment de reprendre la mer. Il paraît minuscule mais c’est un autre géant qui fait la sieste. Peut-être rêve-t-il de traversées épiques dans les eaux chaudes des tropiques. Peut-être vit-il un cauchemar au milieu des icebergs assassins.

Dans la ligne de mire du paquebot en sommeil, deux vaisseaux d’un autre temps paraissent tout aussi fragiles. Le trois-mâts et le brick-goélette paraissent décharnés sans leurs voiles, leur nudité les rend inoffensifs. Mais dans leur immobilité contrainte, dans leur dépouillement, il les entend murmurer des récits que porte la brise marine. Des histoires de flibuste, de pirates et de batailles navales. De corsaires, de tempêtes et d’abordages.

Devant lui, dans l’espace encore vaste qui le sépare de ces vaisseaux qui cultivent leur lustre passé et qui rêvent de nouvelles aventures, une forêt de mâts se dresse. Des bateaux de plaisance, tout aussi nus, chantent à l’unisson du cliquetis des drisses sur les bômes, les étais, les winchs et les coques au souffle du vent marin. Quadrillée par les jetées flottantes qui ondulent sur le tempo des vagues, la forêt respire au rythme de la houle qui se propage dans un mouvement perpétuel. Une ola sans fin, une onde vivante, un mouvement pulsatoire.

Enfin, tout proche, juste derrière lui sur sa droite, les bateaux de pêche dorment eux-aussi. Épuisés par leur matinée harassante, ils sont posés, inertes. La nuit tombera vite, le sommeil sera trop agité, le rêve trop confus, le réveil trop brutal, le sommeil toujours trop court. Avant de repartir pour un autre labeur dans la nuit finissante. Aller ramasser les filets, les casiers. Se charger les cales jusqu’à la gueule de poissons mourants.

Mais de tout ça, de tout ce qui se trouve derrière lui, il ne jette qu’un regard. Il n’imagine pas, il n’imagine plus ce qui est derrière. Il voit devant. Il est l’étranger, le nouveau, l’immigrant. Il voit ce quai, ce port rempli de gens qui arrivent et qui partent. Et plus loin, la cité. La ville, c’est la vie avec deux ailes.

Alors, il fait un pas. Les mouettes braillardes lui hurlent dessus, les goélands s’interrogent. Déjà, il entend les marins qui chantent leurs rêves, ceux qui les hantent au large d’Amsterdam.

Au deuxième pas, il les voit. Il distingue la silhouette élancée et claudiquante d’un capitane de baleinier. Il entraperçoit ce marin engoncé dans le col de son caban, la tête basse sous sa casquette blanche, qui s’éloigne à grands pas avec son air ténébreux. Il entend cet autre capitaine énumérer toutes sortes de jurons pour avoir glissé sur un pavé.

Au troisième pas, la voix tonitruante d’un César de composition vante les valeurs de la marine marchande à qui veut l’entendre.

Il sait. Il est là où il doit être. Sans se presser mais d’un pas décidé, il traverse le port pour entrer dans la ville.

Laissant la mer derrière lui.

super idée d’avoir gardé la base graphique et le geste

Bravo, Jean-Luc ! Super travail ! et ta publication nous en restitue tellement bien le chemin, c’est précieux. Merci