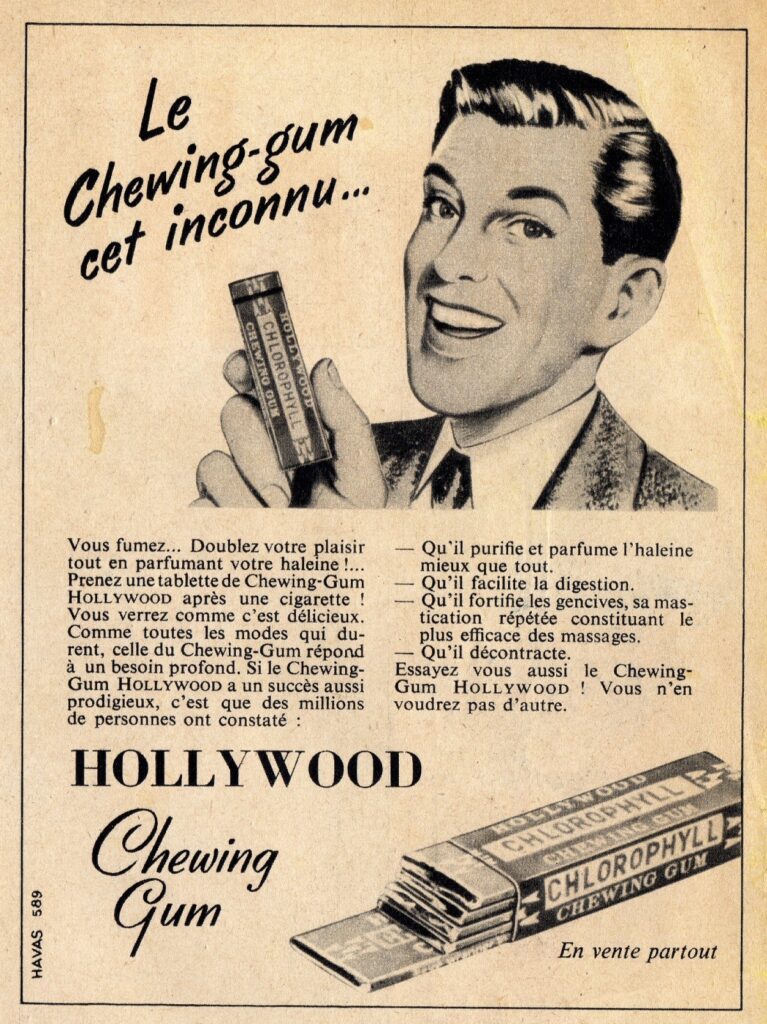

Malade, c’était être mieux. Et mieux loti d’abord parce que déplacé, transporté, confié aux grands-parents qui abandonnaient leur chambre pour l’enfant fiévreux. Avoir un espace à soi, pour soi, pour n’y rien faire d’autre qu’être là, étonné et attentif aux lumières du matin, aux bruits de la rue, à l’odeur d’un lait chaud sucré de miel. Recevoir à la fin de la fièvre l’audacieux cadeau du grand-père persuadé que c’était américain : un paquet de chewing-gums. Mâcher, c’était être mieux, presque guéri. Mâcher, remâcher, remarcher pour faire semblant de ne pas craindre le retour à la vie ordinaire.

avec la fraîcheur d’un petit air « r » qui fait toute la différence entre remâcher et remarcher, oui en effet un besoin profond… fallait y penser

la belle ambivalence de nos fièvres passagères …être là, étonné et attentif aux lumières … aux bruits… à l’odeur…. Si juste ces sensations retrouvées, la douceur d’être confié-abandonné, à leur lit comme une chambre à soi… ( et la vie ordinaire qui guette …et le petit miracle hollywoodien à mâcher ) Merci Ugo

Merci Raymonde, merci Nathalie de votre passage. Ambivalence, oui. Le réconfort de la fièvre et la mémoire d’un goût de menthe.

ah le plaisir de la solitude qu’accorde la maladie et cette importance qu’elle donne, surtout quand elle n’assomme pas et laisse la liberté d’en profiter – ce changement de rythme aussi

Merci, merci Brigitte