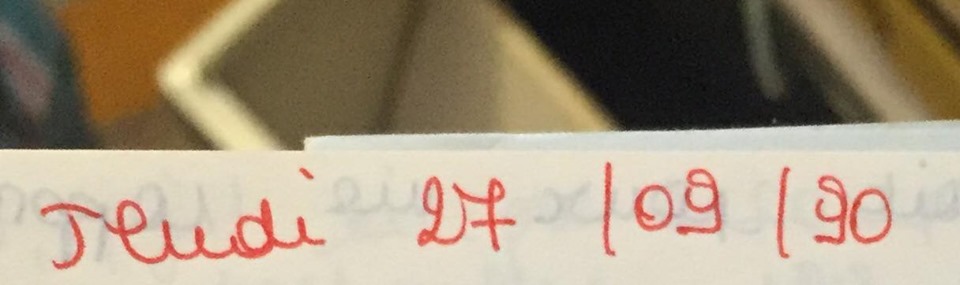

Le jeudi 27 septembre 1990, je note que G. est distant. Huit jours plus tard, ce sera terminé. J’ai des maux de tête, des vertiges, la nausée. En cours de physique-chimie, V. et moi traversons une crise de fou rire, sans trop savoir pourquoi. Peut-être pour que je ne pleure pas.

Le lundi 27 septembre 1993, avec un autre, P., grand gars portugais, je marche jusqu’à la gare. Il est tard. Nous allons à une soirée. Mes Doc Martens me font mal aux pieds. Je les ai achetées la veille avec mon père, aux Puces de Saint-Ouen, contre l’avis de ma mère à qui ce choix ne sied pas. Il faut que je m’y fasse, et elle aussi.

Le jeudi 27 septembre 2018, à neuf heures du matin, E., F., J. et moi sommes au café de la Place du marché pour organiser une soirée au théâtre avec les détenus du Centre pénitentiaire de B., dans le cadre de mon atelier d’écriture / journal – rédaction de la Gazette de B., huit pages, parution trimestrielle en interne. Notre choix se porte sur Ce que j’appelle oubli, de Laurent Mauvignier, avec Denis Podalydès : soixante pages d’une seule longue phrase qui commence avant nous et n’en finit jamais. Puis je donne un cours particulier de français à mon élève allemand C., puis un atelier de théâtre au Centre culturel A., auprès des jeunes de la Mission locale. Le soir, réunion scolaire avec l’institutrice de ma fille aînée, Madame M., qui est aussi la directrice de l’école.