#1/40 De l’imprévu

Je la vois. Un mot gronde entre ses … Jeune et déjà sans dents. Une voix d’ailleurs, éraillée, un métal qu’on déchire, la découpe. Sur fond de nuit elle se détache. Clac ! La boite s’ouvre. Elle a goût de rat crevé. Je m’éloigne. Elle rejoint l’homme à qui elle demande l’heure. Leurs têtes se penchent sur le cadran bleu nuit. Ils tombent dans un couloir du temps où les choses et les êtres se mélangent… On dirait deux lampadaires qui se donnent du feu.

« Merci mon père » elle dit, déhanchant ses hanches maigres avant de s’engouffrer dans la nuit. Un tramway la frôle, enragé. Chacun sa trajectoire.

Un bruit, ça tinte à mon oreille. Des os chantent comme des troncs creux que réveillent des mains sombres de l’autre côté des peaux tendues.

Une étincelle allume mon regard. Eclaire-t- elle son chemin ?

#2/40 Si loin si loin

Dans la lunette arrière, ils courent à l’arrêt, éternellement. La lumière est totale et fait danser la poussière de la route sur leurs petits corps sombres. Je peux encore toucher les cheveux de leurs têtes sans visages. Derrière mes paupières la petite main blanche de mes cinq ans. De l’autre côté du pare-brise, ils sont enfermés.

#3/40 Il aurait fallu

Elle lèche une cuillère vide. A la rue, vieille, peut-être vietnamienne… Ses paupières fatiguées tombent sur ses yeux. Deux couteaux.

Je lui jette un œil comme on jette son fil à la rivière. Mes pas « caoutchoucs » m’entraînent déjà sur leur rail invisible quand une soif me prend qui me fait voir de l’eau partout sous un soleil de plomb. Elle est là-bas c’est sûr, avec ses yeux de pirogue !

#4/40 Phrase de réveil

Sans bras ni jambes, affolée du sommeil qui se retire, qui creuse autour de moi la « vague rouleau » qui m’entraîne, où ricoche mon corps qui propage des ronds d’onde bégayante qui me dessinent des oreilles, une mâchoire.

A deux pas du jour, soudain, entre mes cils ouverts, une maison, ventrue comme un immeuble couché, rose, bourrée de fenêtres. Derrière, bouge la bête immense qui me regarde.

Puis, le crépi blanc, puis, plus rien qu’une petite chose dure qui tombe.

Qui tire mes joues et ma bouche en gueule de poisson ? Semi-ouverte, il en sort encore un souffle régulier.

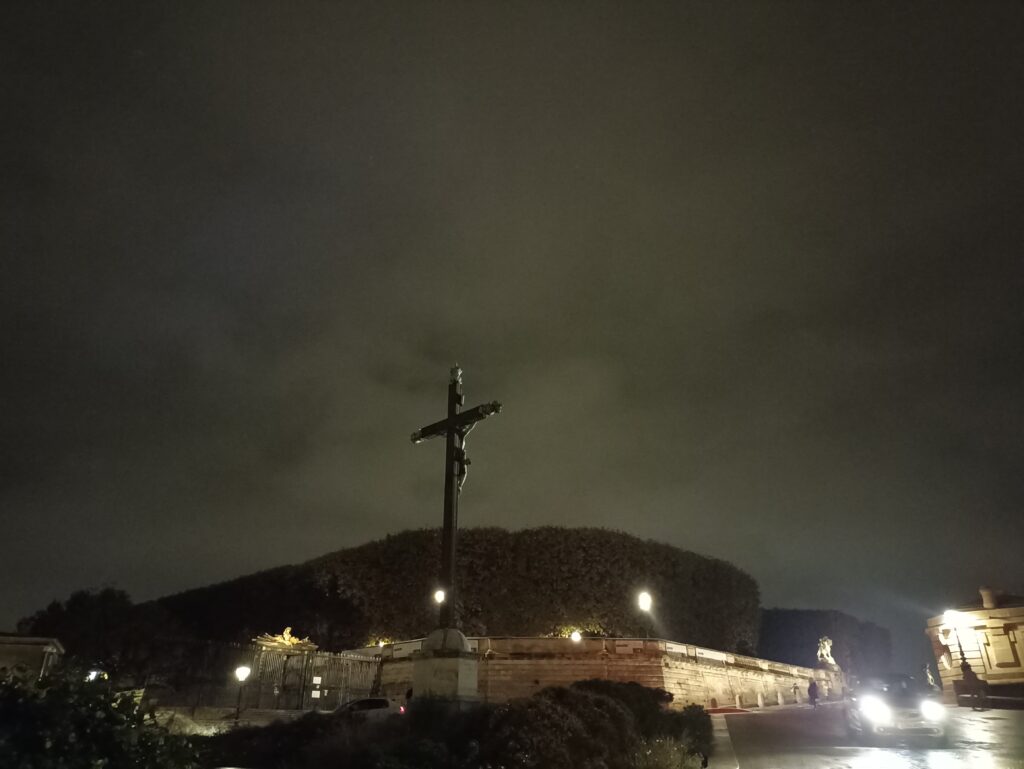

#5/40 Ciel du lundi

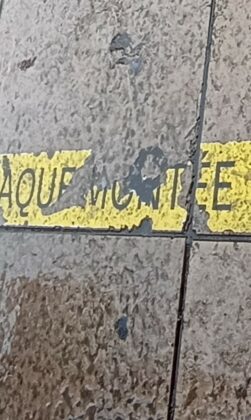

#6 / 40 Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que

Un chemin à l’invisible

Où m’entraînèrent les déchirures de la bande signalétique jaune de la chaussée à l’emplacement du tramway Plan Cabanes à Montpellier.

La bande dit :

| « Validez votre titre » | et ça s’effrite…

Je lis AQU et sous le U, je vois un pied qui cherche à se poser ou un pas vite retiré. Pied ou trace ? Présent brûlant ou passé furtif ? Qu’exiger d’une trace toute occupée à s’inventer ?

Je remonte la piste, regarde ce qu’elle me donne à voir, l’ample bas manteau, le vide et comme à la sortie d’un tunnel, cette tête de samouraï !

Alors, mine de la saisir, je la photographie, je la dessine, je l’écris, comme enfant je plantais des forêts, des villages, des rivières pour faire passer le petit train, pour faire un chemin à l’invisible.

#7 / 40 Chaque visage un trait

Trois levers de rideau trois lancers de canne je pêche de quoi faire les gens de ma rue, trois prises trinité oblige 3 en 1 ils s’écrivent, bringuebalant une glacière dans la main gauche une paire de lunettes dans l’autre qu’il tente de poser sur son nez, le corps rangé derrière la trottinette a sa figure de proue d’Héra revisitée, du globe dégarni de sa tête dépasse une joue au poil dru où s’accroche un museau jaune et coulant qu’il frotte énergiquement comme pour l’effacer.

#8 / 40 Les noms c’est du propre

Andreï Tarkovski Braque Dukik Noël Sophie Montagnac Martin Bouygues Ibn Battuta François Villon Emile Zola Marie et Julie Saint Roch Jules Ferry Serane Françoise Marianne Bertrand Kleber Voltaire Robert Lopez Melgueil Saint François Borghèse De Gaulle Jean Jaurès François Mireur Jean Zuccarelli Pablo Picasso Hippocrate Arthur Loyde Georges Frèche Christian Lacroix Maïa Christian Rage Jules Guesde Reza Khan Yann Richard Tewfik Hakem Charlotte Le Bon Claire Vassé Claude Miller Nino Ferrer Perry Como Gwendoline Troyano Jimi Hendrix Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart…

#9 / 40 Ne pas s’attarder sur…

Ce qui ne devrait pas se toucher et pourtant… La ligne qui te dessine à côté de la montagne hérissée de tes bagages se répète à me suivre, droite comme un i, pour mon tour de hamster qui vise la sortie de roue – 1er tour hop le tramway – nous trace comme autant de pilastres, moi et elles, d’un trait blanc, nos mains sur la barre orange, d’un trait noir qui les coiffe d’un seul voile qui fait trembler l’horizon, qui appelle les autres qu’on accuse d’avoir un visage – 2ème tour hop le café – elle nous trouve, fait le tour de ton visage de passé, blanc et large comme la lune, du coin de ton œil, de ce très petit point bleu, électrique, de ta bouche, du philtre qu’elle tient entre ses lèvres, du jus d’orange, du café, du croissant, de mon œil qui se lève sur la carte, de ce qui est écrit – petit déjeuner complet 6€50 – 3ème tour hop dans ma tête – cette fois elle trace sur la feuille le mot argent et l’ouvre au milieu avec un trait d’union et je sors de la roue par cette porte entre deux mots qui me semblent tenir le monde.

#10 / 40 Pendant que…

Pendant que « pendant que » se transforme en nom propre, « je » parle une autre langue.

Pendant que « Pendant que » ouvre mes yeux, le monde vacille.

Pendant que « Pendant que » pèle le monde comme une orange, il me découvre aussi.

Pendant que je me soumets à l’exercice des « pendants que », le « pendant que » devient barque et vient s’échouer sur mes rivages.

Pendant que « Pendant Que » me dessine en île, j’ai peur soudain que m’avale la mer, comme le chat, d’un coup de langue, le fond de lait de sa gamelle.

Pendant que monte la peur, « je » tourneboule, évalue sa ligne de flottaison, mesure le monde avec des mots qui le redessinent sans cesse et « je » s’emmêle avec le monde. Pendant que « Pendant Que » travaille à tresser « je » avec le monde, des vers creusent en lui leurs galeries, c’est-à-dire que, pendant que son stylo écrit « pendant que », il semble ne plus vouloir s’arrêter, que si vous voulez, depuis que, par chez lui, « Pendant que » a posé ses valises, en trois temps, « je » galope, cataclop, cataclop, cataclop.

#11 / 40 C’est dimanche

Mon premier souvenir de Lecture remonte à … Mes douze ? Treize ans peut-être ? Enfant, je ne lisais pas. Assise sur la 3ème marche qui annonce l’ouverture de la vieille maison de famille, peut-être le dos appuyé à l’encadrure de la porte… Un petit livre blanc qui sent la poussière est ouvert sur mes genoux, je viens de lever mes yeux sur la Loire à quelques encablures de la maison. C’est au cœur de l’été, l’air brûlant fait trembler l’horizon, prolonge le fleuve d’une mer scintillante jusque sous la ligne du ciel où désormais je peux voir, dans la courbure d’un cil, pas plus grand qu’une virgule, la voile noire de l’histoire. A cet instant, quelque chose s’insinue en moi, un breuvage à goût de présage qui mélange les morts et les vivants, le dehors et le dedans… Immobile, je sens naître la question qui se tourne vers la maison, « sont-ce tes morts qui me l’envoient ? Le noyé aux poches plein de cailloux ? Le jeté du train ? La voile noire en moi ne cesse de glisser vers sa réponse toujours à naître entre les mots. (Tristan et Iseult)

Est-ce à cause d’eux que j’écris ? Une bizarrerie veut que ce soit aussi dans cette maison mais plus tard, que se fixe mon premier souvenir d’écriture. Je dois avoir treize ou quatorze ans peut-être… La Toussaint nous trouve rassemblés autour du poêle qui s’active à nous réchauffer, nous, les descendants. Et moi je m’échappe à travers les vitres embuées et je termine une rédaction par ces mots – parlant des vaches – les taches blanches. Je referme le cahier avec un sentiment de victoire. Je sais que je viens d’enfermer un peu de cette vie du dehors, là, sur la feuille, entre ces mots. Je m’empresse de le lire à une cousine. Nous sommes là, dans le pré, nous regardons cette tache blanche qui beugle.

#12 / 40 La grisaille, les dessous

Texte qui fait suite au visionnage du film de Straub et Huillet (2004) Une visite au Louvre (Texte proféré en voix off, propos de Cézanne retranscrits par Joachim Gasquet en 1921.)

Extrait : Cézanne, sur Véronèse : « Il couvrait ses toiles d’une vaste grisaille, oui, comme ils faisaient tous à cette époque, et c’était sa première emprise, comme un morceau de la terre avant que le jour, que l’esprit se lève […] Ils avaient ça dans la main et dans les yeux, d’atelier en atelier. Le dessous, les dessous. Il préparait, d’une immense grisaille… L’idée décharnée, anatomique, squelettique de son univers, la charpente douce qu’il lui fallait, et qu’il allait habiller de nuances, avec ses couleurs et ses glacis, en tassant les ombres. Un grand monde pâle, ébauché, encore dans les limbes… […] On a perdu cette science des préparations, cette vigueur fluide que donne les dessous. »

Voilà mes dessous !

Il y a ce que je sens en moi d’avant le mouvement, d’avant la forme, il y a de cet aplat gris des peintres dont parle Cézanne, matière grise, cendre jetée sur la toile avant de peindre, geste de sorcière à taire à jamais les bouches contre les noces du feu qui m’habite d’avec la terre à venir, terre singulière à naître d’un geste de ces nuits, nuit qui m’a donné le jour pour une nuit à venir et nuit des nuits, en elle, ceux, morts ou vifs, qui de lui donner forme, se sont tus sur ses contours.

Voilà ce que j’entends en dessous de la voix de Cézanne et voilà où il m’emmène.

Pour que se dresse le chemin de crête, cette vibration du vivant dans l’œuvre, pas de procédé, pas d’artifice, pas de gages pour le mystère qui l’accouche. Banqueroute à celui qui n’a pas d’âme !

Loin du procédé, de l’artifice, l’œuvre pourtant se prépare à se brancher sur le mystère. Mais nul fil à la prise, la prise surgit et c’est à ce surgissement que l’artiste travaille dans sa grisaille de l’avent. Avant que la pâte ne lève, avant que l’informe ne parle, il faut y jeter de quoi, de soi pour qu’elle soit.

De soi à soit, c’est un devenir de couloir brûlé. Dans l’artiste, le feu travaille à l’ajourer, Vers ce vide il marche, c’est un nord nouveau. Et l’autre voit le monde dans ce qui reste de lui. Et l’artiste donne à la nuit du jour qui l’a fait naître.

De la Bible au Coran, Allah ou Dieu ? Quel est son nom ? Son verbe est : « Soit ». Au-delà de croire, j’aime à me souvenir que si j’existe c’est sans moi, c’est du désir de l’autre, celui qu’il avait de moi sans savoir mon visage. Tel est l’homme qui crée, il désire ce dont il ne peut pourtant pas encore voir le visage. N’étant pas ce Dieu omniscient qui dit « Soit ! », il se soumet au mystère, se creuse d’un passage de vie qui le traverse en quatre lettres « SOIT » et pour cela, un instant, il disparait.

Créer, n’éclaire-t-il pas à l’infini la nuit qui nous a faits et la question qui nous habite ?

Lorsque Cézanne – parlant d’une toile d’Estéban Murillo (1618-1682) – La Cuisine des Anges – dit :

« Voyez comme leurs pieds nerveux posent bien sur la dalle… »

Je pense au chemin qui va du pied à l’aplat gris « des dessous » qui lui donne son élan, j’y vois couler un autre chemin, celui d’un regard d’enfant déjà peintre – Soulages – devant les grandes peaux de bêtes mises dehors à sécher de son tanneur de père et dont les grandes toiles ne cesseront de vibrer de la vie partie des grandes bêtes noires.

Sur ce chemin où les œuvres se répondent, du pied justement posé à la vie partie des grandes bêtes, j’y vois se tenir le monde qui les entoure dont l’effacement contient toute la puissance. J’entends comme une réponse dans le rond de la vie, dans ce qui se courbe, s’empreinte à l’infini. J’entends : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière ! »

#13 / 40 Arrêter le monde

Elles abandonnent au ciel leurs anciennes ailes, en appui sur le vide, c’est de leur ventre que naissent les nouvelles. Avec l’image tombée du ciel, vient sourdre en moi une confiance nouvelle.

#14 / 40 Rien qu’une seconde

C’est ton ombre que tu pousses un pas devant, de tes chaussures de sport. Je ne vois plus qu’elles, orange et bleue sous les squelettiques mains des arbres. Où est-ce elles qui passent sur toi, immobile ? De ma fenêtre, de cette musique des Amériques, de ce goût de thé froid dans ma bouche. Sur l’Automne, j’ai le vertige.

On nous a dit le monde est monde, on nous a dit le mouvement est mouvement.

Mais là où se rencontre ce qui bouge et se quitte, là où, de venir, ils s’en vont, là d’où un instant tout se fige. Où va le mouvement, qui de se croiser s’éteint ?

De la vitre du tramway, du bord du cadre, ça arrive, le défilement du monde que je prends pleine face. Je le guette quand il sort de l’étroite bordure noire où le monde se décolle, passe en bande, se déroule à mes yeux cinéma. J’attends tout de l’interstice noir. Ça pulse. Je prends trois arbres carrées pleine face, trois tas de feuille façon cube, qui l’un après l’autre, en trois coûts disent « je m’en vais ».

# 15 / 40 Cut up moi ça

C’est un orange à fleurs.

C’est Pablo le problème !

Tu dis pas à quelqu’un : » Si ton grand-père il meurt c’est pas très grave !

Il est 59.

Ahhhh, on dirait les vieux qui regardent les panneaux !

Les bananes, faut les scanner.

Réfléchie le.

A côté du carrefour. Mais c’est fermé, c’est pas ouvert.

Lotogame.

Tiens-toi. Inch allah.

# 16 / 40 Il fait froid, couvrons-nous

Manteau en fausse peau retournée beige aux bords ourlés de peluche vieillie dansent autour d’une paire de bas remplie de chair.

Deux basquettes blanches se recouvrent un peu comme deux ailes de pigeon sous un pantalon noir qui vient rejoindre sa veste ouverte sur un tout petit carré blanc.

Casquette écossaise verte et jaune sur pull à damiers gris et bleus sans manche où déborde une chemise blanche qui se borde de deux revers de veste gris qui sourient sur les couleurs.

Veste polaire grise sanglée de bandoulières sur jean gris tente de parler.

Sac de tête de lion en tissu jaune sur veste en peluche blanche sur jupe écossaise bleue sur collants bleus qui pédalent un petit vélo rose.

Demi-cercles de fourrure sur anoraks sacs de couchage s’apprêtent à lever le camp.

Bleu électrique, 100% synthétique, 3 bandes blanches le longent de bas en haut.

Deux bonnets, l’un en haut sur costume passe partout, l’autre, pareil, plus bas, semblent s’adresser la parole.

Gilet sans manche noir coupé de deux manches clairs décidées sur jambes de jogging claires qui hésitent à suivre les basquettes rouges qui les terminent.

Caban de marin avance sur moi, en bandoulière, au bout d’une chaine dorée pend une petite poche en cuir recouverte de fourrure léopard.

# 17 / 40 Petits embellissements bienvenus

J’aimerai rebaptiser mon quartier : « Aux arts citoyens ». Embaucher des armées chargées en peinture jusqu’aux dents pour qu’elles déposent de la couleur sur chaque morceau de réel selon son âge. Comme ça, en marchant dans les rues, on pourrait aussi marcher dans le temps.

On effriterait un peu des murs anciens qui sont comme les vieux fromages avec beaucoup de goût. On en remplirait des sacs et on les laisserait aux gens qui passent. Après, y aurait tout à faire. A mettre de quoi à la place de ce qui est tombé et faire avec les débris. Un gros morceau en guise de presse papier, de la poudre de pierre le relief dans la peinture ou dans la terre pour l’aérer. Le mieux pour se rappeler c’est de faire du neuf avec du vieux.

Après, faudrait libérer la beauté au risque de la perdre. Autant qu’on en profite !

Mettre les tableaux dans les halls des immeubles par exemple juste à côté des boites aux lettres, pour qu’on se rappelle d’où ça sort. Comme un môme tiens, avec toutes ces matières visqueuses. Mais après on le lave, on lui met son petit bonnet rose ou bleu et ça se referme sans qu’on y comprenne plus rien tiens ! Faut rebâtir ce qui fâche et qu’on fait disparaître. Faut envoyer des faire parts avec des enfants plein de matière de naissance. Faut inventer des appareils à décomposer la beauté qui disent comment c’est beau au lieu de combien c’est beau.

Si on quittait l’étalon du combien pour celui du comment, plein de chemins pousseraient à nos pieds.

# 18 / 40 Recopier c’est facile

Au matin, poussant les volets, je fus accueilli par une brume de peinture chinoise errant sur la colline. Je m’étais couché au vingt et unième siècle. Je me réveillais au septième. Une fumée de nuages traînait au ciel. Une rouille verte réjouissait les toits. La mousse est le manteau de Dieu, dont il déchire des pièces pour les jeter sur les épaules frileuses des morts. Cette floraison timide qui ne va pas jusqu’aux fleurs, cette échine vert-de-gris d’un muret, la flatter de la main, c’est faire entrer dans son cœur la pensée qui délivre de toute pensées, le consentement à vivre donc à perdre. Christian Bobin

La main tombe le long de la page, l’ongle racle le grain du livre, ça prend tout l’espace dans la pièce, ça franchit ses oreilles, ça ouvre en elle une chose que les lignes poussent comme une vieille porte en bois. Elle donne sur une forêt si dense qu’elle a mangé tout son ciel et il y a cet homme au milieu qui déchire des lambeaux de mousse. Puis elle le voit, il vient rejoindre ce vieux muret, ce reste d’abbaye qu’il flatte à l’encolure avant que débute le voyage, avant qu’il ne le prenne dans le froid de sa pierre et son décorum de mousses funèbres qui creusent de petits cris éteints dans ce que touche le froid pour dire « je suis vivant » dans une bise immobile de vent glacial qui lui remonte par les jambes, là, allongée sur le canapé du salon. Alors elle cherche, derrière la fenêtre, sous le regard de deux arbres et d’un immeuble rose ce qu’ils ont fait de sa forêt, de son poète de mousse et de reste d’abbatiale et elle tâte en elle, à la recherche de la porte dérobée. Mais seules glissent les lignes sur le papier.

#19 40 Transaction

Le GAB (Guichet Automatique de Banque). J’insère ma carte, je touche les cases, d’un cadran à l’autre j’avance jusqu’à l’opération finale, une trappe s’ouvre, mes billets sortent, je les récupère en tirant dessus pour qu’ils viennent et ma carte aussi. Je pense au verbe tirer… Ai-je tiré cet argent ? Rien ne répond. Il me faudra vérifier… Il semble que je n’ai rien laissé dans cette affaire.

A la caisse du carrefour Market. Une jeune indienne à la caisse regarde droit devant elle et prononce les paroles magiques, « 33.37 € ». La femme blonde tout sourire approche, brandit sa carte, donne son mot de passe « en carte », puis la pose sur le petit boitier noir comme ferait une main sur un livre en gage de bonne foi. Le sourire passe de l’une à l’autre, la carte accorde son crédit.

Souriante, j’entre dans le café, elle me le rend avec ses mots « qu’est-ce que je vous sers ? ». « Un café s’il vous plait », je réponds de toutes mes dents. Le café arrive, « merci » je dis en levant à mi-course mon regard. Je le bois, je mange le biscuit qui l’accompagne et je pense à tout ce qui me menacerait si je ne sortais pas la monnaie d’échange. Qu’est-ce qui adviendrait de nos sourires ? Il y a beaucoup de dents prêtes à mordre dedans…

Je pense à tout ce qu’ouvre de passage la monnaie d’échange, je pense bien au-delà de l’argent, aux codes des portes d’entrée, aux mots de passe des sites, à toutes ces cartes (de crédit, de fidélité, vitale, …), aux QR codes, aux codes barre et à quelques gestes de salut rescapés de la grande broyeuse quand il arrive encore que le bras, l’œil ou la bouche se rencontrent au passage.

J’imagine un être sans carte, sans code, un homme du passé. Je revois le vieux marchand de fromages au marché du dimanche, ses mains vieillies roulant ses petits chèvres dans le papier blanc contre quelques pièces sonnantes !

#20 40 La scène est muette

Je me tiens debout dans la queue, le ventre lourd de la pizza au nom faussement printanier, « Primavera ». Le verre de vin rouge de table me procure sa douce anesthésie. Derrière moi, le bruit enfle du son des couverts et des voix. Il me reste à payer avant de quitter l’endroit pour reprendre le chemin de la maison. C’est mon tour. Je plonge ma main dans le sac, en sort le portefeuille noir, l’ouvre, tire la carte. L’homme au sourire mécanique me présente le boitier noir. Je la pose sur la partie « sans contact ». Le ticket sort. Il me le tend. Je le prends, le range avec ma carte. Maintenant que je suis libre de sortir, je rends à l’homme son sourire.

#21 40 Faire bouger les choses

Pyracantha, ton nom de plante aux baies rouges.

Pyracantha, bouquet cueilli, posé au pied du mur, surgi pour une plaque posée au mérite, et ses mots, honneur, solidarité, mémoire.

Pyracantha, bouquet geste, posé, appelé au seuil du mur devenu porte.

Pyracanta, réponse des contours tremblés de mon corps, statue d’ombre taillée dans l’éphémère et le blanc de ta pierre, noir sur blanc, un masque et deux jambes, la mort, la vie, lettres posées, verbe parlé, sous les mots, en moi, l’Afrique à tes pieds déposée.

# 22 / 40 On remet ça avec un livre ( à perdre)

Rentrer dans un tabac avec un sentiment désagréable , demander où sont les livres, aller vite, le trouver. Jamais vu au bataillon, un poids de plume, un prix d’offrande à la misère des trottoirs, beau et plein de promesses.

Le traverser de part en part. Sa couverture ? Un tableau de Botticelli, Les trois Grâces. Son titre ? L’Art du bonheur selon les poètes de la Renaissance. Une page ouverte au hasard ? XVIII -ème siècle : l’ataraxie. Une définition ? Ataraxie : tranquillité de l’esprit, due à une absence de troubles.

Assise sur un banc devant une grande vasque d’eau stagnante à peine ridée par la brise.

Rituel en place, début du sacrifice. Photo des points traversés et abandon sur le banc.

Un coup d’œil au ciel bleu et déjà l’attente de quelqu’un et déjà le voir, et déjà se réjouir d’un monde neuf, d’un espoir.

# 23 / 40 Exercice avec dénombrement

Vue au 3ème balcon ! Une personne composée d’un pull bleu, une tête grise. Nombre de balcons ? Face à moi, 8 et un toit terrasse. A droite, 3 dont 1 dans un arbre. A gauche, 18 à peu près + 2 toits terrasse.

Pas très intéressant de compter les balcons… 3 reflets de voiture qui passent dans la vitrine de l’immeuble de droite. Pendant que j’écris, dans le coin de mon œil gauche, une ombre de quelqu’un qui entre dans l’immeuble. Sur la personne qui apparaît à nouveau au 3ème balcon, s’ajoute, au bout de ses bras, un petit tapis bleu qu’elle secoue et après un plumeau dans le creux de sa main. Du coup, se rajoutent à elle, 2 bras et 2 mains et un creux pris à l’une d’elle.

Une autre qui traverse, en plein dans ma cible. Tête brune, 1. Manteau rouge 1. Sac blanc en bandoulière 1. Echarpe 1 – souvenir qu’elle soit grise mais plus certaine -. Chance ! Elle revient sur ses pas. Combien de pas ? Trop tard ! L’écharpe est violette. Paire de basquettes grises 1. Sac plastique roulé en boule dans la main gauche 1. Je ne peux plus voir son sac en bandoulière… Dois-je le soustraire ? Refaire le compte avec ce que je ne vois plus ?

#24 / 40 Salle d’attente

Les pieds sont calés dans l’interstice entre les deux fauteuils, quelque chose se relâche un peu dans le dos. Le fragile équilibre des forces est atteint, les yeux peuvent s’abandonner à balayer le contour des choses. Ils font le tour de mes chaussures. Leurs contours usés commencent à parler. Je m’absente et retombe soudainement sur la vitre qui me sépare de la nuit, de ses lumières, de l’arrivée. J’étais en apesanteur. Tout pesait le poids du réel. J’étais l’araignée qui jette son fil dans le vide, j’étais le courant d’air qui le porte et le conduit à son point d’accroche, j’étais le fil régurgité de sa bouche, j’étais un peu de vie perdue sur le contour d’une chaussure.

#25 / 40 Fragment d’un corps

Ça voit là-haut dans ces ouvertures de peau avec dessous un peu de poids qui tombe de ce très long temps d’ouverture. Ça frémit dessous, des ailes battantes du nez dans l’air froid qui s’invite. Ça tient fermée plus bas la porte de sa bouche pour garder tout le chaud à l’intérieur. Elle pense à la température de ses dents. Ça appuie de ses pattes, le poids des ans assis sur son visage, qui la creuse pour qu’il lise, le soleil, dans son ombre, l’instant neuf d’un vieux visage.

Dans ce qui pèse, dans ce qui ouvre, la vie qui donne et reçoit la traverse par une pluie fine de décembre. C’est le temps de l’avant, qui, creusant les sillons de sa face, appelle celui de l’Avant, c’est l’instant neuf d’un vieux visage.

#26 / 40 Choses nettes, choses floues

Que s’est-il passé dans le ciel ? Il est déchiré de lambeaux de coton. La distance qui parle entre mes yeux et lui me donne le vertige. Je marche le nez au vent et les yeux pleins de questions quand une plaque de granit semble entrer en moi. Je sens sa matière irrégulière, comme un souffle quand je passe près d’elle. En elle, est creusée ces mots : La Maison. C’est son nom. Je la rêve mienne.

#27 / 40 Pas moi, mais mon double

Assise près de la vitre, elle laisse le paysage défiler devant elle. Par instant, les rayons du soleil lui font presque fermer les yeux. Un pied posé à l’angle du fauteuil, elle jette un œil à ce qui pointe à l’horizon, reçoit tout ce qui arrive sans broncher. Sauf peut-être quand la couleur safran de quelques gros platanes s’avance vers elle.

Quand viendrais-je la rejoindre ? Autour de son corps, je renifle les traces anciennes de mon passage. Je rôde, je cherche une porte. Par les yeux peut-être ?

Profiter de quelque chose d’intense à regarder et entrer en elle avec cela, par les yeux, la réveiller et disparaître à nouveau par l’arrière de la tête, à petit feu.

Mais à nouveau, la laisser faire sans moi, ces gestes mille fois répétés, ces regards mille fois posés, ces paroles mille fois dites.

M’en aller pour revenir en force.

#28 / 40 Ruminé, rabâché, ressassé

Ce qui sourd entre mes oreilles, derrière mes yeux n’est pas une voix, c’est comme une pluie de sable qui tombe dans les coulisses de la vie qui la dédouble qui l’augmente qui menace de l’éteindre pluie de sable appelée par la vie un pas en avant vers la mort cette poussière sur les choses avant qu’elle tombe décoloration des couleurs annoncées dans leur chatoiement même toutes les émotions dans leur absence réunies comme les couleurs dans le noir ce chemin de Bouddha dans ce qui clopine d’un pied à l’autre ce qui descend ce qui monte ce qui expire ce qui inspire voiture trottinette passant blanc noir bruit silence envers endroit chaud froid murs déserts dur tendre mort ou vif il y a une petite musique qui passe entre sans mots…

#29 / 40 On n’aurait pas dû, voilà !

Ce « On n’aurait pas dû » est un arbre aux racines profondes. Il tient ses chemins sous la terre, à l’abri des bouches, des yeux et des oreilles.

Ils sont ce qui d’avoir été goûté, nous a brulé l’œsophage, sagement posés au creux de l’estomac. Ils sont nos yeux et nos oreilles nettoyés par l’acide.

Qui remonte à la surface, il y aurait bien cette petite robe d’été que je n’aurais jamais dû donner. De la voir danser dans mes souvenirs, c’est comme un jeune chiot qui me mordrait les mollets.

#30 / 40 Fait divers, tout petit fait divers

Hier, jeudi 8 décembre, autour de 14h00, pendant mon travail, alors que je faisais des cartes de Noël avec des patients de la clinique à La Grande Motte, à deux pas de chez moi, au 8 de la rue de la Palissade, un incendie d’habitation s’est déclaré. L’article signale qu’aucune victime n’est à déplorer. Seize personnes se retrouvent à la rue moins cinq relogées dans leur famille. Un matelas aurait mis le feu à l’immeuble. Il parait que les sapins de Noël aussi ça peut brûler à cause des guirlandes électriques…

#31 / 40 De l’état du monde

Moi je sais, j’ai tout compris, mais je sais pas quand ça a commencé… Les puissants ont mis dans un « nulle part » leurs yeux qui nous suivent partout. Partout, même assis sur la cuvette, ils sont là. Et dans leurs yeux, y a ce regard plein de salissures qui touche tout ce qui est pauvre et qui va mourir, toute la panoplie des fous aussi, des corps tordus, des sans travail, des sans domicile, des sans dents… Une fois qu’on est sali, on a plus qu’à baisser les yeux et à s’agglomérer ensemble dans le noir de nos regards fermés pendant qu’eux il mettent des barreaux aux fenêtres et qu’on pourra plus jamais sortir.

Pour eux, pas d’yeux qui les regardent, les riches, quand sur un doigt, ils font valser le monde avec tout leur pognon. Personne pour arrêter le tournis qu’ils ont lancé et qui transforme tout en marchandises. Toi tu vaux, toi tu vaux rien. C’est ça le métronome des riches, c’est ça qui leur botte le cul pour qu’ils avancent avec pour nous de la merde plein les yeux !

#32 / 40 Les morts sont parmi nous

J’allais pousser la grille du cimetière, cherchant le ciel au travers de ses contours ouvragés quand un hennissement me sortit de ma rêverie. Il était là, comme dans les pages d’un livre.

La grille, son visage des jours tristes, le dur, le froid, les trous dans les yeux pour voir le ciel bleu, et juste derrière, un quart de tête plus loin, dans un carré de près vert avec un cheval dedans, sa signature, dans l’œil de velours noir aux cils charbonneux, dans l’impatience du jeune corps, sa courbure, sa ruade, et tout le chagrin mis en pièces. Je regarde le poulain s’éloigner en bondissant. La question m’effleure comme une caresse. Était ce la première fois qu’il porte quelqu’un sur son dos ?

#33 / 40 Faire le vide

Tu fermes les yeux. Peu importe où tu te trouves. De ces grands yeux fermés, tu deviens cet animal marin, couché sur le flan, trop lourd, pour d’un mouvement puissant regagner la mer.

Tu sens, des premières vagues, la langue râpeuse et chaude dessiner tes contours, comme un faon tout juste tombé du ventre de ta mère, et tes jambes pousser en dessous qui se dressent tout à coup sur le sol que tu découvres, et ton poids de plume qui déjà se promène et à se promener, fait bouger le monde.

Au milieu de cette vie hésitante et joyeuse, si frêle que tout peut la tuer, il y a petit à petit la mer qui monte, qui engloutit l’animal marin, la scène où tout s’est joué alors. Et en lui, toujours quelque chose qui bouge du faon qui l’a touché. Ce petit bout jamais vécu, réchauffé et lavé par la vie, je peux le voir, il se tient droit sur ses pattes dans les yeux du grand animal, il est ce regard neuf qui plonge dans l’abysse, pour qu’au soleil lui reviennent, bleus et difformes, tous les bruits du monde, quand il voudra remonter avec de la beauté plein les poches et qu’il arrivera seul avec son grand pardessus plein de poussière des grands fonds.

#34 / 40 Ah, ça serait une histoire pour…

C’est une fin d’après-midi de décembre, je lui emboite le pas. Il coupe au travers de notre quartier. Il ouvre pour moi dans le connu un chemin jamais foulé. En évitant la remontée du grand boulevard, il prend par derrière, une petite route bordée de maisons basses à l’ancienne. Haut dans le ciel, après la découpe des toits, la lune déjà se dessine.

Et puis, où déjà la ruelle s’apprête à rejoindre le grand boulevard, il surgit, à l’angle de deux rues modestes, se présente à moi dans toute son étrangeté sans que je puisse y mettre dessus un seul mot. Je sors mon portable, une série de dix prises ne réussit pas à l’enfermer dans la boite.

J’accélère le pas, c’est là que tout s’éclaire. A mesure qu’elle se redessine en moi, cette tranche d’immeuble, si étroite qu’entre les deux façades, on y mettrait trois fois rien, un lit, une carpette, un tableau et juste un petit cabinet de toilette comme autrefois … Toute en fenêtres avec sa face de calendrier de l’Avent où juste une série de fenêtres murées reste à ouvrir, une envie folle me prend de voir à l’intérieur les gens dedans.

Je doute qu’ils soient de notre monde. Je les imagine habillés de sombre dans des « chambres cellules » aux tapisseries vieillottes déambulant comme des fantômes derrière les fenêtres, allant parfois chercher le repos derrière celles qui restent à ouvrir.

A mesure, je comprends, Je suis chez Kafka, ce monde surgi d’un passé, comme tranché d’un livre a la force d’une prédiction, c’est le monde de demain, « On cherche une place où vivre, où se cacher. »

#35 / 40 La panne, l’embrouille

Je la dépasse, la voiture, longue de dix mètres au moins.

C’est quoi son nom déjà ?

Je ne marche plus du même pas. Quelque chose me manque, un nulle part soudain se creuse en moi, et c’est dedans que je marche. C’est une fin d’été, et déjà les feuilles jaunissent dans le grand parking du casino où je ne vois plus qu’elle rangée devant les routières, les citadines, les breaks, les Kangoos, les Mercedes, les BMW… La longue voiture gît seule, son nom s’est fait la malle, impossible de remettre la main dessus. Son étiquette s’est décollée et quand je m’approche, c’est tout mon être qui colle à elle sans pouvoir la remettre dans sa boite, c’est dans mon corps, un petit doigt revenu du passé qui pointe en direction de la belle auto blanche, c’est au bout de ce doigt dans la réponse suspendue, dans la béance qu’elle ouvre entre le monde et ce qui l’appelle, que je marche, comme entre deux langues, quand de l’une à l’autre un mot ne peut traverser, C’est à marcher dans cet ouvert que tout brille d’un autre éclat, que tout s’accouple et s’accouche autrement, quant aux mots, un instant, je n’y crois plus. C’est l’essence qui se met à valser, je suis devenue enfant, animal, voiture ou ciel ? Je ne sais plus, je n’ai plus les mots.

#36 / 40 Routine du lire/écrire, et quoi faire de mieux ?

Ça sonne. L’œil à demi ouvert, je glisse d’un doigt sur le six. J’appuie sur le petit avion pour libérer le flux des messages. Est-ce lecture, ce doigt sur l’avion ? Plaf, il largue sa cargaison ! 10 mails, 3 messages Watsapp, 2 messengers. Ça appelle. Lis-moi, lis-moi ! Les mails d’abord. Je touche, ça s’ouvre. Je balaye du regard, je sélectionne pour plus tard. Parfois, j’en lis un.

Watsapp, je lis le texte de l’image, je surligne et j’écris en passant par la flèche de gauche, parfois j’écris un soleil ou un cœur, du doigt je le touche, il est déjà tout fait. Dans Messenger et Facebook, souvent j’écris « j’aime » en touchant la petite main, parfois « j’adore » avec le cœur.

Depuis combien de temps ma langue fourche ? Qu’est ce qu’elle retourne du passé ? Il y avait une terre, il y a des millénaires… Les gens gravaient sur leurs tablettes ce qu’on effleure aujourd’hui du doigt. Les dessins ont changé.

Quand une collègue m’envoie MDR avec sa belle rangée de dents… Je pense MDR, la première lettre de chaque mot. Je pense à la naissance de notre alphabet, le premier son A, son origine, le bœuf, son nom Aleph, et ce qu’il en reste.

Parfois j’écris pour répondre mais il parait que ça c’est pas écrire, c’est commenter. Mais c’est qui « ils » au fait ? Tôt le matin, j’envoie pas de photos pour répondre, mais parfois si, avec quelques mots pour faire réponse.

En général, après, j’essaie de lire au moins une heure, parfois c’est un peu dense. Là je lis L’Homme sans Qualités de Robert Musil. Pour m’aider, je vais consulter mon ami Google… C’est comme ça que je l’appelle… Quand j’y pense … Je surligne aussi, il m’arrive d’écrire à même le livre pour plus tard et je corne plein de pages, pour plus tard aussi. Mais ce plus tard, je sais pas quand il tombera où s’il existe vraiment… Après, dans le tramway, je le ressors le livre où j’ouvre mon application de cours d’Anglais. Ça m’emmène dans Youtube, ça va trop vite pour moi, je règle la vitesse de lecture, je sélectionne aussi le sous titrage qui défile, j’écris dans des cases, sélectionne, coche, écoute…

J’ai une autre application BBC News aussi. En même temps que tu écoutes, tu peux regarder ce qui s’écrit sur l’écran.

Si j’ai pas d’énergie, je tombe dans Le Bon Coin, Price Minister, parfois Vinted et je remplis mon panier en touchant à tout, c’est ça lire aussi. Plus tu touches, plus c’est cher. Parfois je paye pas, je laisse en suspens, j’ai seulement lu. Sans énergie j’ai la poésie aussi, j’ouvre au hasard…

Au travail aussi je lis. J’ouvre les mails, j’imprime un p’tit journal pour les patients, Vite Lu, le programme de la semaine, en général des choses qu’on fait pas, souvent y peuvent pas les faire les patients. Alors on vit dans la beauté, on colle, on découpe, on assemble, on met de la couleur et on rit – ça c’est mon petit singe mort (pour comprendre, si vous êtes arrivés jusque-là, écoutez Histoire de la littérature sur Rembrandt de FB bien sûre !). Ah, désobéir tout en obéissant, et ça aussi c’est lire !

A propos de lecture et d’écriture et « d’être arrivé jusque-là », il y a ces sortes de textes aussi qui vous arrivent sur Facebook, des textes faits pour fabriquer des « chaines de répétition ». Ils vous tombent dessus en vous menaçant, ils vous recommandent vivement de lire jusqu’au bout et de copier le texte sur votre « mur », d’écrire un peu aussi et d’obliger à votre tour vos proches pour que la chaîne ne se casse jamais…

Je pense au feu sacré des zoroastriens, depuis combien de temps leur flamme brûle de ne jamais s’éteindre, combien de gestes, combien d’hommes… Zarathoustra pourrait avoir prêché ses Gathas (chants sacrés) il y a plus de 3 750 ans…

Traverser le temps avec le Lire-écrire, gentiment assis dans son wagon. Le laisser se transformer et nous et le monde avec, jusqu’à ce qu’on croit que tout est foutu et qu’il nous ramène si loin qu’on n’existait pas, et qu’il nous fasse voir la terre en 10 D au moins.

Confiance et méfiance aussi ! Car le Lire-écrire a ses ténèbres qui nous enferment sans qu’on y voit que dalle !

Comme au temps jadis, quand rien n’existait, ni la lumière, ni les ténèbres. A la naissance du monde, quand rien n’était séparé, comme le noir des lettres sur le blanc de la feuille. Ah, j’oubliais ! Parfois j’écris comme en ce moment, mais souvent, pendant que j’écris, je suis ailleurs… Et puis, tout ça, ça s’use là-haut, alors peut-être, faut-il en laisser une trace ?

#37 / 40 Du par cœur

Le temps, dans un grand coup de vent, a tout balayé de ma mémoire. Le tout était bien peu, peut-être une poésie sur l’école de Renée Guy Cadou. M’en reste un souvenir de feuilles mortes, odeur de craie et de bois des salles de classe… Ah l’école, tant d’heures à regarder par la fenêtre pour en sortir et rêver à autre chose, à l’Aventure comme le petit Pagnol qui fugua pour réaliser son rêve d’Ermite des montagnes.

Mais ces deux vers… Les ai-je appris ?

Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie !

N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie !

Me sont-ils entrés dans le cœur ce jour-là ? Ils sont attachés pour toujours à la voix de mon grand-père. La voix est démesurément théâtrale, il y pointe une squelettique ironie, elle s’élève comme un chemin de crète au sommet d’une écrasante montagne. Mon grand-père ne parle jamais. Il est médecin et ne lit que des policiers.

J’ai quatorze ans peut-être. Je suis en vacances à Chamonix. Par la fenêtre, le Brévent, de sa face de pierre, ferme presque entièrement l’horizon. Je suis jeune, perdue, rêveuse, rondouillarde, pleine de gâteaux de mes longues plages d’ennui, plutôt mauvaise à l’école, je suis comme une pièce de puzzle mise dans le mauvais jeu.

A cet instant, avec la voix de mon grand-père, la haute montagne à la fenêtre, son regard bleu et sévère et cette odeur si caractéristique de savon de Marseille avec lequel il se lavait les cheveux, les deux célèbres alexandrins m’entrent dans le sang.

De l’écrire, je réalise, l’instant est fondateur. C’est le désespoir d’un grand-père qui échoue à transmettre son goût du dépassement, c’est paradoxalement, un grand-père qui réussit magistralement ce qui lui échappe totalement, me faire entrer la poésie dans le sang, lui qui n’y croyait pas.

Tout y est ce jour-là, comme un destin, la démesure des mots, dans sa voix, dans ses yeux, dans la montagne à la fenêtre, et infime, dans l’odeur de savon de Marseille, dans l’ironie cachée des hauteurs subtiles de sa voix de basse, pointée au cœur même des mots, la menace de leur disparition.

Quant on parle de finale en parlant du vin et que ça nomme la longueur en bouche en seconde qu’on appelle dans le jargon des caudalies, et que ça dure jusqu’à vingt secondes, moi je sais aujourd’hui que pour ce qui s’est passé ce jour-là, de ce vin-là tiré ce jour-là, dans ma bouche, encore aujourd’hui, avec lui je ferraille, sur le chemin de crête où il rageait de ne pouvoir m’amener.

Et de là-haut, dans la fatigue de mes pieds blessés, dans mon souffle coupé par l’effort, je pense à lui, je balaye du regard tous les sommets qu’il a franchis avec mon père, je pense à ces trois poèmes de mon père édités dans le minuscule recueil, et je souris de voir tout ce que mes yeux voient de ce qu’ils ne pouvaient voir d’eux-mêmes sur les hauteurs où ils voulaient m’amener.

Et je comprends que dans cette famille, non qu’on ait la poésie dans le sang mais plutôt que notre sang a tant besoin d’elle ! Pour y voir clair et que ça fasse pas mal, pour débrouiller un peu la pelote des générations, de ce fil du désir qui se tisse et s’emmêle les pinceaux à vouloir éteindre des feux avec des vents qui les propagent, dans le rythme, dans les images, dans les timbres, dans les odeurs, dans les goûts infinis, dans ma bouche encore aujourd’hui comme une berceuse à l’enfant chagrin.

A ce grand-père enfermé dans les policiers, je dédie cette citation de Frédéric Dard, l’inventeur du célèbre commissaire San-Antonio :« Après du Mozart le silence qui succède est encore du Mozart ! »

#38 / 40 Stratégies du rêve

Par la lucarne, je le vois, l’enfant kaléidoscope. En quelques bouts de rêves, comme quelques bouts de verres, il s’anime et se transforme et toujours court dans la même histoire.

Ici, six ans peut-être, dans sa robe rose, près d’un train au ralenti, il court, là, huit mois au plus, un garçon, c’est sûr, il dort dans un couffin posé au sol dans un hall de verre rempli de soleil, ici, gros baigneur, il s’agite sous des draps, là, posé dans une brouette avec d’autres enfants, ici, toute petite poupée, là, animal, et toujours, il me fait signe, toujours il me dit « c’est moi ». Comment, il me le dit ?

Il court toujours dans la même histoire ! Et les mots se dessinent dans l’invisible qui suit ses apparitions. Suis-je sourde qu’il répète ainsi ? Pourquoi se cache-t-il derrière mes paupières ?

Pour qu’il tourne comme un hamster dans la roue qui le transforme ? A chaque rêve ? Que chaque fois, sous toutes ces formes, mort ou vif, solidifié en poupée, réduit à la taille d’un pouce ou devenu petite souris, je le reconnaisse ? Qui est-il ? Un être ? Un devoir à faire peut-être ? Y aurait-il quelque chose à réaliser pour faire le ménage dans mes rêves ? Et si je tentais quelque chose dans le hasard du jour, peut-être que ça bougerait derrière la cloison comme un petit coup de théâtre ! Et hop, il courrait autre chose dans la roue du rêve, quel qu’autre petit animal bien dressé, qui ne se lasserait jamais de me dire des choses en se déguisant de toutes sortes de vêtements qu’il porterait à la bouche comme un langage. Breuvage des rêves, de vous boire, j’ai le tournis !

#39 / 40 Ce dont on ne peut parler

#40 / 40 Continuer le carnet

Mise en partage d’un conseil d’ami à soi-même.

Avoir toujours sur soi de quoi laisser une trace, le microphone d’un portable ou un petit carnet avec un stylo à portée de main dans la poche. Faire ressembler sa vie à une partie de pêche. Se tenir prêt à remonter ce qui trouble la surface, ce qui fait signe.

Ne rien négliger. Noter tout ce qui dépasse, ce qui n’entre pas dans les cases comme dirait Zezette dans Le père Noël est une ordure et tant mieux si ça dépasse ! « Ça dépend » dit-elle. « Ça dépend », tout seul, ça n’est rien, mais peut-être, dans son ombre, y a-t-il ce que je cherche.

Attention, l’écriture est tissage et ce dont elle est faîte ne ressemble à rien. Ne pas se perdre du côté du joli. Allez sentir du côté de l’utile plutôt, de ce qui bouge, de ce qui permet l’avancée, quand les bords s’ébouriffent et appellent la matière. De petits riens en petits riens, on avance. Ne regarder que la joliesse de la chose et patatrac tout fout le camp, les bords se terminent et tout s’arrête. Ecrire c’est prendre le mot pour une fenêtre et en voir une autre à l’intérieur, c’est de tout son corps, s’appuyer sur le chambranle pour y passer le regard. C’est beaucoup plus important que le joli, c’est marcher sur une terre qui n’existait pas.

Garder à l’idée l’idée de passage. L’écriture nous fait passer quelque part où nous devenons totalement nous-mêmes et totalement autres, suspendus dans le présent qui bouge en nous des meubles, éclaire des pièces oubliées de la mémoire …

Nommer pour soi des protecteurs, des écrivains bien sûre ! Leur emprunter leurs lanternes, marcher dans leurs pas. Sur le chemin d’écrire, parfois il ne fait pas bon être seul.

Avoir une sainte colère, s’appuyer dessus pour marcher, rien de tel pour gravir un col un peu difficile.

Ne pas mélanger l’écriture avec le désir de vengeance, ni même de revanche, le vinaigre s’infiltrerait et de le lire, le lecteur en garderait un goût aigre.

En cas de panne d’écriture, aller chez François Bon, depuis des années, il entasse un trésor dans son atelier volant, même pas besoin de se déplacer.

Ne pas oublier de vivre, d’aimer à voyager, de A à Z, dans les villes, dans les langues, car ça aussi c’est écrire, avec ses yeux, sa voix, ses oreilles, sa bouche, son nez, avec tout son corps, dans le mouvement de la vie avant que la mort le reprenne.

Trouver un objet très laid dans lequel cacher tous ses empêchements sur un bout de papier et le garder à l’œil. S’il donne trop de fil à retordre, lui faire passer la nuit dehors ça lui rafraichira les idées. Penser à le récompenser quand il se tient tranquille. On n’est jamais assez prudent.

Ne pas avoir peur de devenir fou, si on écrit c’est qu’on l’est déjà un peu ! Pousser la folie jusqu’à prêter vie à ses personnages. Wajdi Mouawad le fait. Ses personnages lui écrivent des lettres qu’il s’envoie dans le secret de lui-même. Quand il les reçoit, ils lui parlent d’un autre monde.

Un peu délicat aussi… Mais ça peut donner de bons résultats quand on est d’humeur altruiste et qu’on a besoin de compagnie. Il y a toujours des gens morts trop jeunes dans les familles, chercher à trois ou quatre générations en arrière, un ou deux selon l’appétit, éviter ceux dont le roman familial s’est emparé et décider « d’un commun accord » d’écrire pour leur donner un peu de la vie qui leur a manquée.

Ecouter d’autres langues, même et surtout celles qui vous échappent, en pratiquer au moins une, ça aidera à mettre du vide entre soi et le monde. Quand les mots ne supportent plus de n’être que la vérité d’un instant de notre bouche, que les langues veulent toutes être vraies, les mettre ensemble pour nous éclairer sur leur nature. De lune, à maan, à hënë, à mond, à ጨረቃ, à moon, à قمر, à լուսին, à চন্দ্ৰ, à ay, à Ай, à ilargia, à চাঁদ, à လ, à Mjesec, à луна, à 月亮,à lluna,à 月, à 달, à lalin, à måne, à ماه, à luna, à kuu, à … Quel est le vrai nom de la lune ? Répondre par vrai ou faux ??? Se rappeler toujours que la vie n’est pas un QCM.

Poursuivre pourtant la vérité. Lever chaque voile qui l’obstrue mais ne pas jouer avec. Ecrire n’est pas une danse des voiles. Rester concentré sur ce que l’écriture découvre, aller et venir au grand nettoiement du monde et de soi. Laisser toute la place dans ses yeux pour la couleur retrouvée, pour le chemin ouvert dans la forêt.

Ne pas trop parler de son plaisir d’écrire à ses proches, évoquer plutôt un besoin maladif, prendre au besoin un air souffreteux car le risque est grand de se voir rétrécir son temps d’écriture. Se rappeler que les proches n’aiment pas trop qu’on se réjouisse longtemps en dehors de leur compagnie.

Côté plaisir, ne pas en prendre trop à lire les phrases bien faites, ça freine. Se réjouir est comme une souris qui grignote le fil de l’avancée. Laisser courir le petit animal, ce petit peu de vie qui court d’une phrase à l’autre, fermer les yeux sur ces prouesses, ne pas risquer de le perdre des yeux. Ce qui se passe dans l’écriture est un peu du domaine du levain, il y a nous et le monde, comme la farine et l’eau, rien d’exceptionnel et puis il y a ce qui se trafique entre les deux, la vie qui se met à parler, la pâte qui prend forme, le précieux qu’on recueille, qu’on réchauffe et qu’on partage pour le goûter.

Marcher, c’est Dany Laferrière qui en parle je crois et du derrière de l’écrivain aussi, mis à mal pendant toutes ces heures d’écriture et qu’il faut avoir solide pour faire carrière.

Quant à la carrière espérée d’écrivain, rien de mieux que la panoplie entière des croyances, superstitions, grigris en tout genre ! ça a marché pour certains. Combien parmi eux ont prié leurs Dieux ?

Se rappeler l’évangile de… J’ai oublié. Ça donne à peu près ça :

« Il n’y a pas de portes qui restent fermées, il n’y a que de petits frappeurs ! »

Penser que si la porte ne s’ouvre pas, ce n’est pas que l’on est trop petit mais peut être trop grand encore. Méditer sur ce qui se passe en soi quand la porte ne s’ouvre pas, ce que ça sculpte, entame, transforme. Revenir encore et toujours, c’est devant la porte fermée que tout se passe, c’est l’ouverture qu’on fabrique en nous-même sans le savoir, nous sommes la porte.

Ah, j’oubliais la musique ! Privilégier le rythme ternaire, écrire comme on marche avec un ballon dans les jambes qu’on envoie sans y penser de l’une à l’autre. Ecrire serait ce ballon pris dans la marche, cette main levée du percussionniste, écrire serait cet appui sur l’invisible.

Quel bel univers poétique !

Merci ! Toujours besoin d’encouragements sur le dur chemin d’écrire !

J’aime beaucoup aussi votre « Si loin si loin » et votre « Il aurait fallu », ils se tiennent entre la photo et le film et nous laisse une impression étrange qui continue d’exister.

admirative. Merci

Merci !

heureuse découvrir votre univers. merci

Merci ! J’ai pris plaisir à lire votre histoire « Si loin si loin », touchante et pleine de détails si vivants qu’on pourrait les toucher (La petite robe jaune à froufrous, les bouclettes blanches dans la nuque…).

formidable 13

Merci !

13 : remarquez que nous disposons de quatre lettres pour SOIT et quatre pour DIEU – enfin passons – ce ne sont même pas signes – vous dites : « j’aime à me souvenir que si j’existe c’est sans moi, c’est du désir de l’autre, celui qu’il avait de moi sans savoir mon visage. Tel est l’homme qui crée » j’ai pensé mais on naît de deux, pas d’un seul autre – et pour la réponse à la question, créer oui, pourquoi pas après tout ? En tout cas bravo…

Tout d’abord, merci pour le dépliage d’un texte qui ouvre et cache et se tient tout près de l’erreur … Une piste pour ce qui est de l’Autre, il peut être l’altérité, même en double. Il pourrait être aussi ce grand Autre ou les trois… Sans prosélytisme, je trouve que parfois les textes sacrés sont de bons compagnons de route. Et c’est une partie d’un psaume qui a servi de « dessous » à cette partie du texte et peut-être lui a donné sa part d’ombre. Le voici :

Psaume 139 15 « Mes os ne t’ont pas été cachés lorsque j’ai été fait dans le secret, tissé dans une terre profonde. Je n’étais qu’une ébauche et tes yeux m’ont vu. Dans ton livre, ils étaient tous décrits, ces jours qui furent formés quand aucun d’eux n’existait. »

Quand au 4, ça pourrait être un joli signe selon la Kabbale !

4. Daleth, porte, D

4 QUATRE les quatre mères d’Israël : Sarah, Ribqah, Léah et Ra’hel ; la matrice, la matière, la fertilité.

Merci.

Par la grâce des commentaires j’entrouvre et découvre et c’est beau de vous lire

Merci à vous. Cela me fait du bien d’être lue.

#28 Ai été sensible à la poésie du texte.

Merci.

oh que c’est joli la fin du 29 (le reste aussi mais cette robe jeune chiot spécialement )

Merci !

« un quart de tête plus loin, dans un carré de près vert » un quart de tête plus loin… et ce cheval c’est très beau

« Toi tu vaux » tout vaut tant et tout ou rien cette violence là oui merci

Merci !!!! Peut-être c’est pour ça que les gens écrivent, pour rendre à la vie un peu de cette beauté dont elle les étourdit parfois. Peut-être aussi pour échapper à tout système de valeur, car quand on écrit, on existe et ça, ça n’a pas de prix !

Viens de lire votre #35. Très sensible à la manière dont vous écrivez, décrivez, l’oubli. De l’intérieur.

Merci !

Viens de vous découvrir dans la compile du #40, voulais vous dire combien j’aimais métaphore fenêtre, chambranle, mais aussi référence à W. Mouawad, mais aussi métaphore écriture jeu de ballon mais aussi… enfin quoi heureuse de vous avoir découverte.