00 prologue | S 23°31’23’’ – E 43°44’7’’

01-1 | terre comprise

01-2 | quatre vers de terre

02 | ouvre la porte

03 | la peur d’Oriane

04 | ne pas

05 | le feu

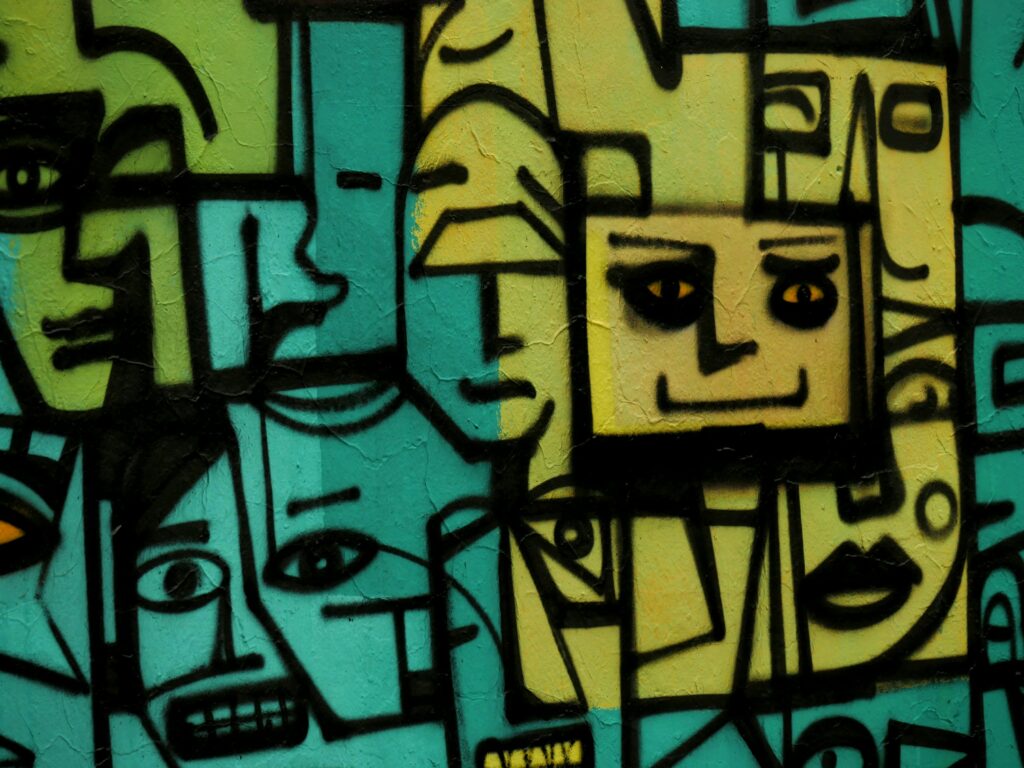

06-1 | avalanche de masques

06-2 | ballon de rugby

07 | une idée de chaleur

08 | moments juste avant

09 | juste avant

10 | vents intérieurs

____________

00 prologue – S 23°31’23’’ – E 43°44’7’’

Ce n’est jamais compliqué d’expliquer où se trouve le bout du monde. On pourrait dire loin, très loin. Ça suffirait pour que chacun d’entre nous définisse son bout du monde, le bout de son monde. Loin, c’est l’ailleurs. Le bout du monde, c’est le bout de l’ailleurs. C’est juste une histoire de distance, même si le mot distance peut avoir plusieurs significations. J’ai un ami pour qui le bout du monde se trouve dans son grenier, le bout de son monde est une vieille malle remplie de lettres. Il ne m’a jamais expliqué pourquoi ces lettres. Il les a découvertes puis lues puis laissées tomber sur le sol poussiéreux. Il ne m’a jamais dit pourquoi ces lettres l’ont transporté si loin, au bout de l’ailleurs. J’imagine que c’est à cause de ce qu’elles contiennent.

Mon bout du monde à moi, il est loin. Je veux dire vraiment loin, à des milliers de kilomètres. C’est facile de vous expliquer où il se trouve : prenez une carte de Madagascar. Repérez le croisement du Tropique du Capricorne et de la côte ouest de l’île en face du Mozambique. Quand vous y êtes, suivez la côte vers le sud sur cinq kilomètres et vous arriverez à Sarodrano. C’est une petite maison posée sur la plage.

Sarodrano est un bout du monde, mais à première vue l’endroit n’a rien de remarquable. La maison est faite de planches de bois peintes en différents tons de vert. Sous le ciel bleu et le soleil brûlant, le vert intense de la façade se confond avec celui du grand cactus qui s’y adosse. Lorsque la chaleur est étouffante, le vert grisâtre du toit s’unit avec les nuages lourds qui l’engloutissent. La nuit, le vert pâle de la porte d’entrée éclairée par la lune flotte au-dessus du sable noir de la plage qui disparaît dans l’obscurité.

Lorsqu’on en fait le tour, on a mal partout. Pas à cause des épines qui la protègent, on a mal partout parce qu’on a passé plus de vingt heures dans un taxi-brousse sur des routes défoncées entre Tananarive et Tulear et que de là, on a encore roulé une bonne heure en voiture avant d’arriver à Sarodrano. Si vous prenez l’avion ou si vous arrivez par la mer, il est probable que Sarodrano ne soit pas votre bout du monde. Moi, j’avais vraiment mal dans tout mon corps, mais j’ai quand même fait le tour de la maison pour coller une à une toutes les images qui se bousculaient dans ma tête. Je me suis finalement rendu compte qu’à Sarodrano, c’est la maison qui tourne autour de vous.

C’est à ce genre de détail qu’on reconnaît un bout du monde.

01-1 | terre comprise

ST1

Au plus près du substrat marron de la terre, des petits cailloux, quelques brindilles, des feuilles de chêne kermès et des aiguilles de pin, une coquille minuscule d’escargot minuscule que l’escargot minuscule a quitté pour ne laisser que la coquille devenue trop minuscule pour être habitée. Alors elle a rejoint la terre majuscule. Quelques filaments de racine coupés, perdus, arrachés, déconnectés. Du sable peut-être.

ST3

La terre s’écoule entre mes doigts et forme une petite pyramide sur le sol. J’ai ramassé de la terre et j’ai fait une petite pyramide. Ce n’est rien d’autre qu’une trace que j’ai laissée. La terre est un ensemble de traces. Mon carré de terre est aussi un ensemble de traces dont la plupart ne sont pas de moi. À part la petite pyramide. À part mes pas dans la poussière légère. À part mes doigts dans la boue que j’ai une fois enfoncés pour voir ce que ça faisait. Le reste n’est pas de moi. Ni cette pierre, ni ces brins d’herbe, ni cette branche morte. Ni la poussière des morts qui font terre. Qui font taire. Les morts parlent et font terre.

ST1

Un mètre carré sous un arbre. Un mètre sur un mètre. Au-dessus, le ciel qui commence à la cime de chaque brin d’herbe ou d’une branche morte gisant sur le sol ou d’une d’une pierre ou d’une pigne de pin. Entre ciel et terre, la vie végétale animale sentimentale quotidienne spirituelle microbienne. Dessous, la terre. Poussière légère, puis de plus en plus lourde et humide en profondeur. Claire puis noire. Des vers, des larves d’insectes endormis, animalcules. Vivants puis morts. Définitivement morts. Toute la mort du monde, traces de vies passées. Terre de morts qui nourrissent la vie éphémère.

ST2

Mettre un mort en terre. Mettre la terre en morts. Terre des morts. Recette : tu prends un mort, tu prends un trou, tu mets le mort dans le trou et tu rebouches. Il deviendra terre. Un mort en terre devient terre. Est-ce qu’un mort en l’air devient air ? Est-ce qu’un mort en mer devient mer ? Non, il devient terre. Toujours terre, même en l’air même en mer. Parce que la terre est au fond de tout, même de l’air, même de la mer. Parce que la terre est au fond du trou.

ST4

Trop terre à terre, nous nous noyons dans un verre d’eau.

ST1

Une petite rigole s’est formée lors d’un violent orage. Elle traverse en zigzaguant le carré en charriant et déposant les voyageurs involontaires. Elle vient d’ailleurs, elle va ailleurs, elle est juste un passage, une traversée, Voyage terrestre. Ou sous terrestre pour les fragments de fragments qui s’enfoncent dans la terre emportés par l’eau qui pénètre les strates superficielles.

ST3

Je criais « terre ! » comme un jeune marin sur la hune fixant l’horizon.

ST2

Liste très incomplète des morts mis en terre dans le carré : vers, papillons, mouches, fourmis, puces, scarabées, souris, loriots, mésanges, pies, buses, renards, sangliers, Ernest le jardinier disparu, chevreuil, ours, mammouths, ptérodactyles. Des morceaux infiniment petits, une cellule par ci, un atome par là. Terre.

Liste très incomplète des organismes qui ont pris vie dans le carré : brins d’herbe, mousses, petites fleurs, grandes fleurs, arbrisseaux, grands arbres. Arbres géants. Des organismes vivants infiniment grands.

Liste très incomplète : une larme de crocodile, un vieux porte-clés, un coin de journal, un sentiment de honte, une envie de beignet, le goût du poivre, le désir de dormir, une idée pourquoi-pas, une colère explosive, quelques notes de musique, un rayon de soleil, un regard qui en dit long, un parfum de fleur.

ST3

J’ai déjà mangé de la terre. Je voulais en connaître le goût. La terre n’a qu’un seul goût, celui de la terre. Cela n’a aucun autre goût que la terre. C’est un goût exclusif qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Rien n’a le goût de la terre qui n’en soit pas.

ST4

Le pétrichor est la terre rendue au sens des hommes.

01-2 | quatre vers de terre

grondent les forces telluriques que les profondeurs nourrissent

dansent l’argile et l’eau des mains du potier jaillissent

maculent les mains le visage de mes colères esquissent

s’élève le chant de ma terre mes racines murmurent

02 | ouvre la porte

Ouvre la porte de la rue en bois massif trop lourde pour être poussée par un enfant sans gémir la poitrine collée sur le bois foncé entre dans ce hall sombre respirant l’humidité du trop longtemps inoccupé et grave à jamais cette odeur dans tes cellules de sorte que tu la retrouveras cette odeur derrière toutes les vieilles portes que tu ouvriras durant le reste de ton existence. Ouvre la porte silencieuse sur laquelle une rose est épinglée au-dessus du nom de ton père écrit sur une étiquette entre dans cette pièce morte où git dans un cercueil le corps sans vie de celui qui t’a aimé grandir et laisse couler de tes yeux l’eau salée d’un impossible retour en arrière dans le commencement d’un souvenir au fond de toi qui ne s’arrêtera plus de fleurir. Ouvre la porte vitrée de la cuisine de ton enfance au moment même où tu rentres de l’école après avoir jeté ton cartable devant la chambre entre dans la caverne aux odeurs de sucre caramélisé où ta mère t’accueille en souriant et prends délicatement entre tes doigts un bâtonnet de pâte de coings encore en vie tant il est chaud pour le porter fébrilement au bout de tes lèvres. Ouvre la porte tachetée de l’atelier du peintre sur laquelle les étoiles de toutes les couleurs inventent de nouvelles constellations entre dans la pièce apaisée avec au centre une toile inachevée qui dort sur un chevalet et respire l’air du mouvement à venir pour que la danse du pinceau dispose les dernières touches de vie sur ce paysage de ton imaginaire échappé. Ouvre la porte lourde d’autorité de ce patron bouffi de certitudes que tu entends rire derrière la façade de quelques illusions déjà perdues entre dans le bureau surchauffé baignant dans l’aveuglante lumière d’un soleil insultant et laisse glisser sur la peau de ton visage imperméable les reproches orduriers vomis dans ton indifférence d’un flot de mépris et de pestilence. Ouvre la porte de la voiture renversée sur le bas-côté expirant de son capot déglingué des fumeroles blanches et sifflantes entre dans l’extérieur d’une forêt inconnue et silencieuse qu’au bout d’un fil le temps a suspendu et relâche dans un soupir ton corps tes muscles jusqu’à tes os hérissés par la surprise et une peur indicible qu’au plus profond de toi l’accident a provoquées. Ouvre la porte de la chambre sans faire de bruit malgré le grincement que tu essaies de taire en poussant le battant au ralenti entre dans la nuit aussi doucement que tes mouvements le permettent dans un ballet presque immobile et entends le souffle de son sommeil dont tu perçois le flux continu pour te poser comme une plume dans le lit à son côté sans même respirer. Ouvre la porte d’entrée surchargé de plusieurs heures de labeur en abaissant de ta main lourde la poignée froide d’un retour chez toi entre sans n’avoir plus d’autre envie que de te laisser tomber épuisé sur le premier canapé passant et accueille ce fidèle ami te léchant le visage te fêtant comme un roi éclairant par son affection débordante la nuit sombre d’une sale journée. Ouvre la porte de la grange sans déranger l’araignée sur sa toile repliée en posant le creux de ta main sur le bois usé des gestes répétés entre dans l’odeur mêlée de la ferme de la paille du fumier du métal des outils de l’huile de vidange du tracteur reposé et ferme les yeux pour sentir à nouveau le sang froid d’une époque à jamais perdue couler lentement dans tes veines. Ouvre la porte de la grande armoire en bois qui vieillit dans la cave en tirant doucement sur la clé pour ne pas la casser entre tes mains ton regard pour apercevoir dans le linge sagement plié les vestiges d’un passé lui aussi sagement plié et plonge tes doigts dans la fraîcheur humide qu’une fragrance de lavande exulte jusqu’à entendre le rire aigu de la grand-mère oubliée. Ouvre la porte céleste qu’un rêve récurrent affiche devant toi dans tes nuits comme si elle était celle d’un paradis espéré entre dans le nuage apaisant qui t’invite à la langueur d’une vie éternelle angélique sans saveur inodore agnostique et préfère la folie anarchique d’un enfer métallique duquel les flammes sataniques s’échappent t’emportent et te rendent moins mort que vivant. Ouvre enfin la dernière porte celle que tu as choisie une simple porte en bois brut pas même vernie entre dans la pièce une odeur de frais une chaise empaillée une fenêtre ouverte sur un champ d’oliviers et regarde tout autour cette vie qui s’écoule une cigale qui frémit un chat qui miaule mollement un enfant qui joue un livre posé sur un guéridon un sourire en esquisse.

03 | la peur d’Oriane

Écrire la peur. La frousse, la trouille, les jetons, la frayeur, l’effroi. Écrire la peur sans s’attacher à la cause de cette peur, écrire la peur comme elle est, brute, massive, écrasante, imposante. Écrire la peur sans chercher à la façonner. La suée, l’épouvante, l’horreur, la terreur.

Oriane Ottavio connaît la peur. Oriane Ottavio a toujours eu peur. Elle a traversé sa vie avec la peur pour compagne, elle a grandi avec la peur pour tutrice, elle a découvert le monde avec la peur pour guide. Aussi loin qu’elle s’en souvient, Oriane Ottavio a toujours eu peur. Elle est née avec la peur au ventre, comme si elle avait attrapé un microbe en naissant, lequel avait grandi dans ses entrailles en même temps qu’elle. Une peur généraliste, une peur de tout. Peur du noir, peur de l’étranger, peur de la différence, peur de la nouveauté, peur du vide, peur de vieillir, peur d’avoir peur. Oriane Ottavio connaît cette peur qui veut la ronger, elle la connaît bien. Dans nombre de situations, elle a réussi à s’en faire une amie. Ce n’est pas facile de négocier avec sa peur, Oriane Ottavio y est parvenue malgré tout. Enfant, elle a appris à combattre les monstres dans la cour de l’école, dans la rue, dans sa chambre jusque sous ses draps. En grandissant, elle s’est forgé une armure de plus en plus épaisse, de plus en plus solide. Bien sûr, parfois, la carapace se fissure. Parfois, l’armure est trop lourde à porter et Oriane Ottavio doit s’en défaire et redevient fragile et vulnérable. Mais malgré ces blessures, Oriane Ottavio a réussi à ne pas se faire engloutir par les ténèbres.

Écrire la peur. L’effarouchement, la panique, la couardise, la pleutrerie. Écrire la peur en pensant à la vie, écrire la peur comme on décrit une amie qui nous accompagne partout où on va, partout où on vit. Écrire la peur sans se soucier d’elle. L’angoisse, la lâcheté, la crainte, la hantise.

Oriane Ottavio a quinze ans. Elle trace au fusain des paysages d’ombres et de lumière, des lieux d’apaisement en noir et blanc. En noir surtout. Elle se tient cachée derrière le tronc sombre d’un arbre, dans l’obscurité d’une grotte, dans la profondeur d’un lac. Oriane Ottavio se dessine elle-même, invisible derrière les traits épais du bois carbonisé, à l’abri sous son armure de dessin. Oriane Ottavio a vingt ans. Elle dilue dans l’aquarelle les couleurs de ses pensées. Malgré la peur. L’armure n’y paraît plus, elle est un coucher de soleil en trompe-l’œil. Elle joue de l’illusion, du mirage, du faux-semblant. Elle manipule la peinture pour la faire mentir. Elle cache, elle simule, toujours invisible sous les coups de pinceau aériens. Et ce fardeau, toujours, qu’elle porte.

Oriane Ottavio a trente-cinq ans. Elle paraît si forte à présent. Elle enseigne le dessin à des collégiens qui ont tant de choses à cacher eux aussi. Elle enseigne l’art de se cacher et joue de son expertise auprès de son mari, encore aveuglé par sa beauté. Oriane Ottavio se maquille l’âme avec tant d’habileté qu’elle en oublie l’impermanence du subterfuge. La peur ne s’oublie pas.

Écrire la peur. La gorge sèche, les sueurs froides, le visage livide et blanc comme un linge. Écrire la peur et s’inventer un autre soi. Tisser quelqu’un d’autre avec les fils de sa survivance, les couleurs de ses douleurs cachées, la matière de sa peur. Avec son ombre.

Oriane Ottavio a cinquante ans. Le mari n’a pas survécu au décor en carton-pâte, pas plus qu’à l’absence d’enfant. Il a suivi une autre chimère plus jeune et plus féconde. Et puis l’armure d’Oriane Ottavio a commencé à donner des signes de faiblesse. L’oppression intérieure a passé la tête à la fenêtre pour s’inviter au banquet d’une fin de vie gargantuesque. C’est à ce moment-là qu’on est apparu. « On » est apparu. Au début, il était une présence discrète qui s’invitait la nuit dans le lit d’Oriane Ottavio pour disparaître aux premières lueurs du jour. On avait la peau douce des rêves, le visage aussi duveteux qu’une taie d’oreiller parfumée à l’eau de lavande. On était un amant transparent qui venait et repartait avant même que le soleil ne l’éclaire. Puis, sa présence fantasmagorique a lentement laissé la place à une attente bien réelle. On va venir, on va arriver, on est tellement heureux dans cet appartement du 2e étage droit du 12 rue Évariste Murray. Oriane Ottavio vit en couple avec un homme sublimé et elle lui rend en amour toute la protection qu’il lui offre. Oriane Ottavio met toujours deux assiettes et deux paires de couverts sur la table, elle prévoit toujours de la place dans sa machine à laver si elle doit ajouter du linge au dernier moment, elle a changé la décoration de son appartement afin qu’on se sente chez lui. Le soir, en attendant qu’on rentre du travail, elle peint dans son atelier. Elle étale au couteau la peinture sur la toile d’une réalité devenue abstraite. Elle déchire dans des mouvements amples la peur enfin disparue, la peur enfin vaincue dans une réalité transformée. Puis, quand le souffle lui manque, quand elle a fini de danser son cœur mis à nu sans plus de carapace ni d’armure, elle jette un œil par la fenêtre de la cuisine pour apercevoir sa voiture. On va bientôt arriver.

04 | ne pas

tenir tête pour ne pas — elle a cette attitude élevée de danseuse de flamenco un fil tendu depuis le sommet du crâne jusqu’en haut du ciel le menton droit raide carré et puis les mains et les doigts qui tournent devant ses yeux altiers pour arrondir l’air le pétrir l’enrober de son regard brûlant jusqu’à le faire exploser dans un claquement de talons sur l’accord débridé d’une guitare susceptible

tenir tête pour ne pas — il a le visage figé d’un petit garçon en colère les sourcils froncés les plis sur son front comme des vagues lisses la bouche fermée le souffle chaud et bruyant sortant des naseaux comme un taureau furieux et le regard noir et profond et intense qui transperce qui désosse qui découpe comme un rayon laser baignant dans un nuage de fumée je crois même avoir aperçu un éclair qui zébrait le ciel gris

tenir tête pour ne pas — elle est plantée les pieds écartés comme un arbre séculaire prend racine dans la forêt primaire les poings serrés au bout des bras tendus le long de son corps noueux et de sa bouche souffle un ouragan qui emporte tout sur son passage un vent porteur de folie une tempête dévastatrice qui ravage les derniers vestiges d’un amour passé dépassé surpassé trépassé

tenir tête pour ne pas — il a le visage cramoisi de la fureur contenue les veines craquèlent la peau sur ses tempes sous lesquelles on distingue les battements d’un cœur emballé incontrôlable incontrôlé il se mord la lèvre inférieure et une goutte de sang perle à la jonction de sa bouche fermée s’écoule jusqu’à la commissure et le front humide d’avoir trop lutté brille dans l’incendie qui s’empare de son visage et le brûle le consume le détruit

tenir tête aux sans-têtes — aux écervelés aux imbéciles aux mange-mort aux idiots aux décérébrés qui n’ont pas besoin de tête pour ne pas réfléchir — qui n’ont besoin de rien d’autre que leur reflet dans la glace pour se sentir — qui ne croient qu’en eux — qui ne croient plus — qui ne croient en rien en fait — qui ont abandonné — qui ne sont plus — qui ont quitté — qui sont partis — tenir tête pour ne pas

tenir tête aux portes fermées — la face contre la surface en bois brut sur le seuil de la maison que tu croyais habiter devant l’œilleton qui surveille l’entrée comme un cyclope posé là sur ce visage lisse en chêne qui tient du cercueil vertical — le front posé sur la matière sans vie d’un espoir mort d’épuisement — mort par arrêt du cœur tout simplement — tenir tête pour ne pas

tenir tête à la vie — l’avalanche des états étranges — l’avalanche des nuits sans sommeil des jours sans éveil des sentiments transparents des sensations molles des douleurs chatouilleuses des désirs bruts des odeurs acides des débordements d’indifférence des coulées de lave dans le sang — l’avalanche des avalanches — tenir tête pour ne pas

tenir tête à soi-même — son reflet son image sa photo dans un album de famille — tenir tête à sa tête qui tient tête à sa tête — rose is a rose is a rose souffle Gertrude Stein — la rose est une tête qui tient tête à sa rose — tenir tête à sa rose — tenir rose à sa tête — ou pas — ne pas tenir tête

ne pas et passer son chemin

05 | le feu

perdre pied dans la réalité pour m’engouffrer dans une autre | glisser d’un moment où les rayons du soleil caressent ma peau vers un temps où la chaleur irradie dans mon esprit vent solaire sensation décalée | rejoindre cet état entre deux entre les vents entre les réalités entre les pensées envers et entre tous | jusqu’à la chute | la chute enflammée | la chute incandescente dans les viscères d’un soleil en irruption boule de feu qui plonge dans l’incendie total | gigantesque | sentir la chaleur comme une caresse sur ma peau un surf sur la vague d’un rêve un papillon qui flotte comme une cendre sur le souffle de mon abandon| le brasier froid d’une colère sourde | la douleur sans la souffrance | le cri muet qui naît dans la profondeur de mes tripes et qui y reste | le cri qui ne sort pas | entravé enchaîné étouffé avalé bâillonné | le cri qui rentre en moi et qui se répand dans mes veines laissant derrière lui une traînée de flammes bleues | subir la violence de son propre cri entre les murs de ses entrailles murailles funérailles | s’entendre crier dans le silence de sa tombe | sentir ses os se consumer sous le feu du temps qui passe | ouvrir les yeux enfin sortir du trou de silence | sortir du feu dont le crépitement résonne encore dans mes oreilles | jouer la réalité revenue mon cri a cessé de tourner sur lui-même | ouvrir la bouche et le libérer enfin en déchirant l’air | les rayons du soleil caressent ma peau dans l’instant de retour | jouer la vie

codicille — pousser les mots d’Artaud dans mon esprit, m’en infuser lentement et regarder les doigts sur le clavier danser sur une musique déstructurée. Laisser venir, sans forcer, jusqu’à ce que l’eau ne coule plus. Respirer.

06-1 | avalanche de masques

masque de souffrance que la contraction des muscles de la face déforme jusqu’à l’extrême d’un visage arraché à sa peau d’une bouche tordue des yeux exorbités jusqu’au sang qui pulse pour inonder de rouge le visage brûlant d’un champ de bataille et d’horreur

masque de beauté que l’impassible habite dans un souffle long et régulier au milieu duquel coule une rivière paisible – tiens un papillon ! – entre les lèvres douces et fines jusqu’à la peau duveteuse calme et reposée d’un visage sans tourment ni ombre tout en lumière

masque funéraire envahi par l’immobilité et par l’invisible comme un suaire sur lequel se dessine en filigrane l’absence de vie et les traits découpés aux ciseaux d’un cri qui n’est plus et qui n’a peut-être jamais existé tant il est difficile d’imaginer cette bouche en colère

masque de carnaval derrière lequel s’efface sous les couleurs trop vives pour être vraies le besoin d’être différent quand l’uniforme inondent les veines de celui ou celle que le rêve d’une autre vie devenu inaccessible hante au point de nier ses propres traits de les oublier de les ignorer

masque de jour masque de nuit comme si le soleil et la lune pouvaient se poser sur les visages pour que la lumière et l’obscurité illumine et éteigne le décompte des jours passés et effacent les traces du temps les crevasses qui zèbrent la peau du visage les rides des joies et des peines

masque chirurgical qui barre le bas du visage d’un rectangle bleu ciel pour interdire l’échange de vie et de mort entre l’être du dedans et celui du dehors sous les yeux hagards comme des miradors qui contemple un monde qui se découpe en pointillés dans une folie larvée

avalanche de masques qui nous ensevelissent qui nous étouffent qui nous empêchent de respirer au milieu desquels on s’agite on tente de surnager on veut juste survivre sans voir les visages ni respirer les odeurs ni toucher les peaux douces ou rugueuses parce que le cauchemar qui nous enveloppe est justement de ne plus rien voir ne plus rien respirer ni même toucher un mauvais rêve qui nous prive de nos sens sous les regards masqués des autres

de tous les autres

06-2 | ballon de rugby

Un jour, je lèverai la tête et je regardai au-dessus de moi la compression des visages emmêlés, des têtes emboitées, des corps tissés dans le magma de muscles enlacés que la fumée des souffles inonde et que les gémissements bercent jusqu’à la délivrance que des mains expertes opéreront dans ce ventre chaud sous les regards humides des lutteurs en transe. J’entendrai le choc des têtes et le bruit sourd des corps qui s’affrontent, je verrai les muscles se contracter les jambes pousser les bras se tordre, je sentirai les regards me protéger dans le sacrifice collectif des êtres de l’ombre, tous ces visages déformés m’épieront, suivant chacun de mes mouvements sous un masque de souffrance, les têtes enserrées dans un carcan de chairs et d’os, de boue et de sueur. J’apercevrai alors la lumière derrière les derniers pieds qui me guident, je resterai là un instant en sécurité à profiter de la chaleur animale de cet utérus protecteur et des mains se poseront alors sur moi pour m’accoucher. Je sortirai à la lumière des projecteurs et sous l’effet expert d’un coup de poignets, je m’enroulerai dans l’air et m’envolerai en liberté. Autour de moi, les yeux me suivront dans mon envol jusqu’aux mains prochaines, et je volerai de nouveau, et encore, et encore. Je danserai dans le grondement distant jusqu’à ce que j’aperçoive les visages. Tous les visages. Des centaines, des milliers de visages disposés dans le lointain me fixant de leurs yeux fixes, de leurs bouches rondes, de leurs cris d’encouragement. Et lorsqu’à bout de course, je m’arrêterai immobile, couché dans l’herbe fraîche, tous ces visages se mettront à danser à leur tour. Ils danseront pour moi seul. Je les regarderai de mon visage lisse, je serai alors leur seul spectateur.

codicille : Tentative d’exploration de la consigne sur un terrain de rugby. Sport et écriture ne font pas toujours bon ménage, mais il existe des connexions à tenter sans s’abandonner à un lyrisme confondant. Tentative donc, ce serait dommage de perdre tous les visages présents dans un stade.

07 | une idée de chaleur

Les cris tomberont du ciel, éparpillés, accrochés aux visages dont ils ne pourront se séparer. Il s’étendront sur le sable du désert, personne ne les entendra et ils finiront par se taire.

Loin, très loin, la rivière continuera de couler comme si de rien n’était et il faudra être très attentif pour sentir la terre trembler. Un alevin aura l’air étonné de ces vibrations insoupçonnées.

Le lion galopera dans la savane et fera résonner le tonnant dans un rythme enfiévré. La musique sans notes s’élèvera emportant avec elle la poussière des vieilles pensées.

Écouter l’air chanter sans ne rien attendre en retour, inspirer quelques notes de harpe, les garder au fond de sa gorge, puis libérer en soufflant les touches d’un piano désaccordé.

Sentir sur sa peau un serpent ramper, se laisser observer par des yeux ronds sans expression, abandonné à l’exploration d’une langue fourchue. Humide et froide.

Regarder sortir de terre dans l’air tremblant du mirage, deux yeux un nez une bouche un visage. Un enfant pousser dans le désert comme un palmier, tout en sueur. Les mains pleines de dattes.

codicille : écriture hypnotique, vingt minutes chrono, emporté par la lecture et relecture des conjurations annexées. Me demande d’où viennent ces phrases, ces mots, ces images…

08 | moments juste avant

premier temps

un moment passage, un moment de glissement inexorable vers un autre état de conscience, un moment en apesanteur tissé de coton vaporeux de discussion apaisante avec un autre je, un autre il, une autre elle

un moment d’abandon, un moment où les muscles se résignent, où les mains lâchent leur prise, un moment où la douleur s’estompe dans une acceptation choisie d’une autre vie, pas la mort, juste une autre vie plus sereine

un moment où le sang prend la matière du vent, un moment où il se transforme en feu régénérant dont le bouquet de flammes jaillissant des blessures asséchées vient lécher la douleur dans l’oubli d’un passé qui s’efface

un moment où je m’endors sans gravité

deuxième temps

un moment bascule, un moment sans respiration durant lequel tout s’arrête, les branches des grands pins deviennent immobiles, un moment perché entre les parenthèses de deux vies étrangères

un moment en suspens, un moment où l’esprit vacille, où les jambes en flocons fléchissent, un moment où la terre se dérobe laissant planer dans l’air silencieux du fond d’un gouffre la vie sans mouvement d’une nature figée

un moment où le vent prend la matière du vide, un moment où il n’existe rien d’autre que des images qui flottent au milieu de pensées, un grondement lointain parfois, un dernier rayon de soleil,

un moment où je sens que la pluie va tomber

troisième temps

un moment reconnexion, un moment détaché du temps qui surgit du néant dans lequel la réalité se reconstruit, un moment de pure création du tangible à partir du noir, une image qui apparait lentement derrière les paupières

un moment de retour, un moment où les choses réapparaissent, où les contours se dessinent à nouveau, un moment où les ombres se rendent derrière la clarté pour contenir la réalité, la maintenir vivante

un moment où le vide prend la matière de la lumière, un moment où le monde se régénère en un éclair chassant les réalités subconscientes dans les gouffres de la nuit, dans l’attente promise de la sonnerie stridente d’un réveil sur le point d’exploser

un moment où je vais me réveiller

quatrième temps

un moment frisson, un moment où le corps est subitement traversé d’une énergie nouvelle, une énergie dont l’origine est inconnue, un moment de transformation instantanée qui précède le voir, le savoir, le vivre

un moment posé là sans savoir d’où il tombe, un moment où l’envol d’une nuée de papillons posés sur le tronc d’un arbre couché apparaît comme la chose la plus évidente à ce temps précis, à cet instant étranger aux précédents

un moment où la lumière prend la matière du temps, un moment volé de joie en gestation, le premier germe d’une graine tout juste fendue d’où s’échappe le souffle d’une vie nouvelle et la promesse d’un arbre portant l’espoir dans ses fruits

un moment qui s’achève à l’annonce d’un bonheur à venir

cinquième temps

un moment ombre qui passe, un moment balayé par un souffle qui fraichit, une image mal dessinée qui revient en mémoire, un moment incertain baigné de flou qui ressemble à un nuage emporté par le vent

un moment vague, un moment indécis où les choses semblent se détacher et perdre la force qui les relie entre elles, un moment où les liens sont coupés faisant flotter dans l’espace aléatoire des taches vagabondes de fragments de souvenirs

un moment où le temps prend la matière de l’errance, un moment peuplé de déjà vu, de déjà entendu, de déjà vécu, un moment de déjà hypothétique baigné d’inconscience légère et d’imprévision imprécise

un moment où je me souviens vaguement

millième temps

c’est le moment, le moment précis, propice, opportun, rare, décisif, délicat

le moment qu’il ne faut pas laisser passer, le moment qu’il faut saisir et dompter comme un cheval sauvage, le moment qu’il faut apprivoiser pour dessiner l’avenir

le moment qu’il faut attendre, le moment qui se fait attendre, le moment d’attendre un autre moment qui viendra peut-être, qui viendra une fois ce moment passé

et puis ce ne sera plus le moment, il sera parti ailleurs dans un passé chargé de regrets et on se souviendra de ce moment comme d’une opportunité manquée

en attendant un autre moment qui ne viendra peut-être jamais

09 | juste avant

Juste avant le saut du loup, un brouillard incertain. Mer calme, quelques vagues indolentes, un souffle chaud. Que veux-tu de plus ? Le silence des rêves, l’étrangeté de l’instant, le temps enrayé. L’image disparaît, je perds le sens, j’en retrouve un autre. La musique de la nuit s’efface, celle du jour retrouve lentement son élan. Le corps remonte à la surface et se remet à respirer, ma pensée s’éveille. Mon reste l’accompagne.

je cours, même pas essoufflé, je cours pour fuir

je suis seul maintenant, je cours seul, je ne sais plus pourquoi je cours

je ne sais plus pourquoi je suis seul

j’arrive sur une plage, devant la mer, je m’arrête, je vais être rattrapé par ce qui me poursuit

j’entends du bruit derrière moi, des branches craquent, j’attends que le bruit me rejoigne

je n’ai pas peur

déjà le ciel change de couleur

ma mère est à mes côtés, elle m’offre des madeleines qu’elle sort de sa poche

mon père fait du bateau sur la mer au loin, il rame

déjà la surface de la mer n’est plus aussi lisse

les branches ne craquent plus, j’entends un souffle juste derrière moi

ma mère sourit, elle n’a pas peur non plus

déjà la lumière blanchit

je sens le souffle du bruit dans mon cou, un souffle chaud

déjà la silhouette de ma mère s’efface et disparaît, elle sourit en s’effaçant

déjà j’ai l’impression que le temps se remet en route

je me retourne

du noir derrière mes paupières, un peu de rouge

le vide prend la matière de la lumière

j’ai sauté le vide entre deux réalités, la lumière m’envahit lentement

pensée en voie de reconnexion

le réveil n’a pas sonné, pas encore

j’entends les secondes qui cadencent, j’entends le déclic

je me réveille avant la stridence

note lapidaire : Que deviennent les personnages de nos rêves lorsqu’on se réveille ? Savent-ils que je vais disparaître d’un moment à l’autre, les abandonner à leurs actions, leurs discussions, leurs questions sans même les prévenir ? Que je vais m’effacer devant eux et, bien souvent, les oublier instantanément ? Savent-ils que la partie de moi qui réside dans mon inconscient est une présence volatile ?

10 | vents intérieurs

C’étaient de très grands vents sur ma face solitaire

De très grands vents pour moi emprisonnés qui n’avaient pour origine que le fond de mon être et pour destinée le ciel et sa perte

Derrière les nuages de mon esprit, derrière l’horizon de ma silhouette

De très grands vents qui m’enserraient.

Aller ! où vont les jeux de l’esprit quand la folie souffle à travers les failles béantes de ma mémoire inconsistante…

Aller ! où vont les oiseaux pris dans le tourbillon, leur chant, leur légèreté, leur apaisement jusqu’à leur innocence…

Par là, par là, oui dans les recoins de ma vie passée et dans ceux aussi de ma vie rêvée, si liées l’une à l’autre qu’aucune couleur ne semble les distinguer… Cette vie qu’imprime ma mémoire sans distinction de réalités.

Je sais que dans les gouffres de mon être, la noirceur n’a qu’une présence quel qu’en soit son avènement. Et l’odeur fétide relève du même acide pourvu qu’il coule dans mes veines.

Et de mon enfance, dans les souvenirs rangés sur les étagères dans ma cave.

Et de mes espoirs, dans les soupirs exhalés sur les braises dans mon enclave.

Plus loin, plus loin, où sont les rêves échoués sur les premiers sommets qu’on distingue encore jeune, quand il suffit de lever la tête pour tracer le parcours d’une vie simple et sans encombre.

Plus loin, plus loin, où sont les utopies insoupçonnées sur les sommets pointant du brouillard et de la vie et de l’amour et de tout ce qui nous déchire et nous transforme et nous fait grandir.

Et au-delà, ce paysage depuis toujours gravé qui semblait attendre d’être découvert, comme un vestige endormi depuis des siècles qui serait l’apothéose d’une vie d’explorateur.

Et au-delà, un tableau abstrait de zébrures aux couleurs incertaines, de taches informes et mouvantes, une succession de levers et de couchers de soleil dans la même image psychédélique.

Et au-delà, et au-delà sont les premières grimaces d’un enfant nouveau-né surgi au cœur d’une tornade. Un enfant enserré dans les bras d’un vent tournoyant

Et au-delà, et au-delà, qu’est-il rien d’autre que moi-même, que n’est-il rien d’autre qu’une trace de moi laissée comme une empreinte dans la terre glaise ?

L’homme flou accouche d’une image, il n’est pas certain que ce soit lui mais qui d’autre ? Un reflet maquillé des peurs enfouies, une fragrance éphémère et putride, la mort dort dans ses entrailles, un rayon de lune — pourquoi de lune ? n’y a-t-il pas d’étoiles dans sa nuit intérieure ?

Se hâter, déjà l’air m’efface

Se hâter, de l’intérieur je suis en train de disparaître

Se hâter, se hâter, le vide grandit il prend toute la place

Et de renaître et de revivre et de ressentir le vent intérieur m’enserrer

Et la vie me dévorer.

« Se hâter, déjà l’air m’efface

Se hâter, de l’intérieur je suis en train de disparaître

Se hâter, se hâter, le vide grandit il prend toute la place »

mais, et ce n’est pas choisir pour écarter les autres, ce sera lui qui vient me parler au plus près ce matin. Merci Jean-Luc !

Merci Nathalie, le vide résonne comme un jour de pluie…