Table des chapitres

1_ Classer les livres ?

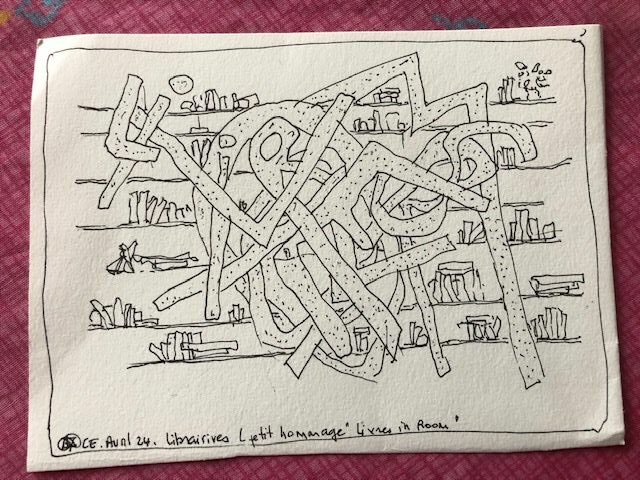

2_ Librairives

3_ Douze objets perdus dont une oasis

4_ Donner le départ

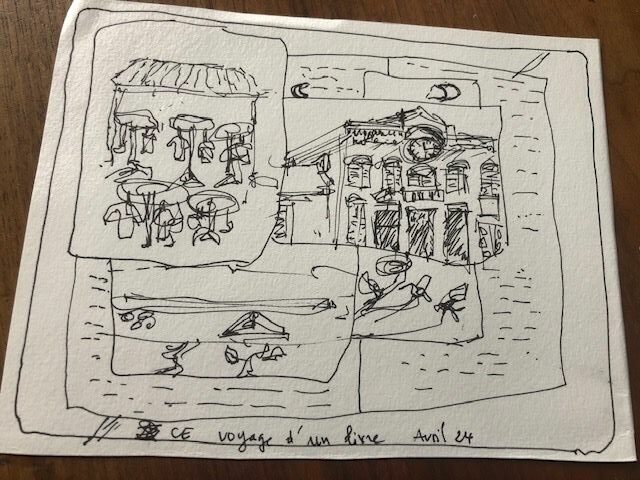

5_ Voyage d’un livre

1_ Classer les livres ?

Classer chez moi ne colle pas vraiment, le verbe renvoyant à une espèce d’obligation alors qu’il s’agit d’autre chose. En réalité, je laisse faire les livres. Ils dictent notre conduite. Logique puisqu’ils vivent ensemble dans l’appartement. Plusieurs points de rassemblement. Ils habitent là où j’habite. Ils m’habitent. Je suis leur locataire. Bien sûr on ne mélange pas tout, ils ont besoin d’être chez eux, dans des lieux compartimentés, des logements qu’on nomme étagères, à des hauteurs variables. On peut les voir au repos, comme des familles nombreuses, debout ou couchés les uns sur les autres. Leur habitat ressemble à ces hôtels pour insectes qui permettent de voir en coupe comment les occupants s’organisent à l’intérieur.

Au-dehors (et on ne parlera pas ici des bibliothèques municipales) ils ont des demeures éphémères — halls de gares, rues, boîtes dont ils sont délogés pour être remplacés par d’autres. Celle que j’ai vue dans le parc du Val Ombreux est creusée dans le tronc d’un arbre mort : plutôt que de le raser, les concepteurs municipaux ont aménagé au cœur du bois une sorte de petite loge vitrée, comme ces habitacles contenant dans les vieux chênes des statues de la Vierge. C’est une riche idée, une idée d’enlumineur. Mais à la différence des livres qu’on garde précieusement, ceux qui sont engrangés à l’extérieur sont plutôt des livres désuets ou insipides, des polars mous, des romans à l’eau de rose ou de persil, des rescapés de la déchetterie. Ceux qui restent avec nous, à l’intérieur, sont accrochés à notre vie : en lieu sûr, faisant corps avec l’histoire qu’ils ont traversée et qui les a déposés là, selon strates d’émotions, réflexion, coups de foudre, questions. Ceux qu’on peut donner mais qu’on ne veut pas perdre, justement parce qu’on sait ce que perdre un être cher veut dire.

On ne fera pas dans le détail la visite guidée des espaces dans lesquels ils vivent regroupés, ce serait indiscret, presque inopportun. Et si long. De quoi écrire un ouvrage immense à partir de la raison pour laquelle chaque livre se trouve là, en lieu sûr, même s’il est tombé dans les oubliettes apparentes, car caché par la rangée de ceux qui font barrage devant ou par le souvenir qu’on en a. En germe l’idée : retrouver pour chaque livre le halo prégnant de ce qui l’a amené là. Chaque habitant des étagères porte le secret de sa présence à cet endroit. Emplacement précis, choisi, ou dépôt hâtif, provisoire, mais qui dure parfois parce que le paysage s’est formé et qu’en déplacer un élément reviendrait à se séparer d’un morceau de mémoire. Géographie de l’intérieur. Avec, devant, interposés, des objets-clés : pour trouver les textes qui logent derrière, tu devras déplacer l’aquarelle aux signes rouges offerte par le peintre. Ou l’objet de verre. Ou le caillou de mer. Ou la violette brodée. Ou le cadre aux cinq photos découpées. Ou ces choses insolites qui retardent l’accès aux livres tout en tenant lieu de balises. Besoin de cet écart. Y compris pour déplacer ceux qui sont au premier plan et retrouver les autres, ceux qui vivent dans l’ombre, derrière, et qui sont dans l’attente des retrouvailles..

La bibliothèque la plus grande dans mon intérieur présente des alvéoles différentes en épousant tout un mur porteur dans la grande pièce à vivre. S’y trouve réparti un peuple dont les corps de papier ont sédimenté. Ils sont là, comme une fresque, un vaste tableau en 3D ; portant leurs titres sur le dos, leurs déchirures, ou la blancheur insolente et fugace de leur nouveauté. Ils sont regroupés face aux fenêtres. Quand le soleil décline, par beau temps, le spectacle secret commence, générant le rituel. Des lueurs rosées ou rougeoyantes errent un peu avant d’atteindre les rayonnages. Très rarement ceux du haut mais les autres oui. Je prends alors les livres qui sont touché, désignés. (Souvenir du rayon vert tellement désiré par ceux qui le cherchaient mais leur échappant à l’instant même où la fulgurance mutuelle du regard en tenait lieu). Rayonnages comme rayonnements.

Dans l’impossibilité de parler de classement, laisser faire le regard. La tribu des années d’avant est hors de portée, elle habite les hauteurs. Pour extraire un échantillon, il faut prendre l’escabeau et prendre aussi le risque de tomber. Je le fais quand même, par curiosité, cherchant à retrouver le tracé des chemins inscrits. Un dos noir, Le meurtre du Christ, Wilhelm Reich ou bien un peu au-dessus, le conte populaire français et ses déclinaisons. Pas très loin, le Baudolino d’Umberto Eco, dos noir lui aussi. Tout en haut à gauche, en accordéon, les touches d’une collection éclectique alors qu’à l’étage du dessous le De l’Allemagne de madame de Staël voisine avec l’ Être un écrivain à notre époque de Thomas Mann. Au fond, couvertures vieillies du De rerum natura , Lucrèce. Un cran au-dessous, Le monde extérieur de Marguerite Duras n’est pas loin du Prince foudroyé de Laurent Greilsamer — ces deux-là communiquant étrangement via la figure de Nicolas de Staël. Se laisse deviner le tome 1 du Journal d’Anaïs Nin, Stock, couverture rose pâle, choc de l’époque, non loin de Clarice Lispector, une révélation. Montaigne est tout près. Ne me demande pas pourquoi. Il est là, c’est tout. Encore en-dessous, un pêle-mêle délibéré — celui du théâtre, de Tartuffe aux recueils de la Criée, trop à dire, les textes se bousculent. Encore en-dessous, des intrus : quelques manuscrits n’ayant rien à faire là, des albums-photos, et encore en-dessous, les trente-trois tours. Puis les livres d’art, debout, denses, une ville à eux tout seuls. Au sol, sur un lutrin en forme de lyre, le beau livre d’artistes entoilé, rouge sombre, alliant textes de Cheng et lithographies de l’homme aimé. Près de lui, le Gwerz Denez, en deux langues, arrivé récemment dans l’intime. Des livres anciens, à portée de main, dont une version du Notre-Dame-Paris accompagné de gravures, offert par le peintre qui connaissait la passion Victor et le côté jeune fille-à-la-chèvre de son amoureuse. D’ailleurs le Victor Hugo d’Hubert Juin n’est pas très loin au-dessus. Une halte : vue d’ensemble, tous ces livres-mondes, autant d’appels renouvelés. Au milieu, le côté sériel : les Colette, le rouge des Objectif, encyclopédie dépassée mais étonnante. Les Lagarde-et- Michard, eux aussi dépassés mais au rendez-vous des années lycée, après les déménagements. Derrière une rose des sables, les deux volumes du Science de la musique d’Honegger. Et ressurgit dans les parages Dans l’œil du miroir, de Jean-Pierre Vernant et Françoise Frontisti-Ducroux : il me fait signe, je vais le relire.. Les deux avant-dernières étagères, quand le soleil se couche, ont un air rangé. Les contemporains: tant de noms en prise directe — on ne nommera personne pour ne pas faire de jaloux — et dans le prolongement, la tribu attachante, tellement sillonnée avec les élèves, des Librio bon marché, souvent les premiers livres achetés par les élèves du LP. Un dernier espace pour les un peu étranges, les mystiques, des écrits de Thérèse d’Avila, Péguy, Lanza del Vasto, Annick de Souzenelle à la Cabbale.

En passant par la cuisine, on peut découvrir, posée sur une chaise, une grande corbeille avec des livres en transit, une sorte de bibliothèque nomade et provisoire. On ne sait pas encore où iront les livres, passagers de la chaise mais en attendant, quand le soleil se lève, on peut s’asseoir à côté d’eux, dialoguer, prendre notes et décisions, café aussi.

Dans le couloir, d’autres livres dialoguent avec des tapuscrits inédits, comme une haie d’honneur pour les humains qui passent par là, et, au passage, peuvent saluer et embarquer les livres attirants avant de les raccompagner chez eux. A hauteur de petit enfant, se laissent attraper contes de bric et de broc, Les malices de Plick et Plock, venus du boulevard Jamin à Reims, et les pop-up, délicieux livres à déplier.

La nuit avance, le soleil lui a laissé toute la place, les portes apparentes se ferment, la cité sombre dans l’anonymat: c’est le temps de la chambre, avec son secrétaire hérité d’une grand-tante, comme un tout-petit hôtel particulier peuplé principalement par la galaxie Rilke. Au-dessus du bureau : encore le mélange, en trois espace (s)-temps —étagères solidement rivées par le peintre, bien en face, pour porter le poids de la solitude indispensable qui se nourrit de poésie japonaise ou chinoise, des Lettres à Théo, de Commune présence ou de Narcisse et Goldmund, d’un tome de l’Anthologie des chants populaires français réunis par Joseph Canteloube. Et Primo Levi. La douleur. A l’étage au-dessus : mes dessins, aquarelles, carnets. Il disait à leur propos : résiste à l’envie de jeter, il faudra un jour que tu t’occupes de toi. Près du lit, un petit bâtiment de bois réunit pour le voyage, poètes connus et inconnus, ceux que la nuit éclaire, ceux qui brûlent et rappellent, ceux qui entourent, accompagnés au plus près d’une photo du peintre, avec une de ses encres — chêne— , une pierre de rêve, une devise qui vient de loin, un flacon incluant grâce au souffle du verrier une spirale bleu-vert. Présence. Présent. Ultime refuge.

2_ Librairives

Dans l’enfance, les librairies sont absentes. Le domaine initial, Armainvilliers, un peu étrange, loin des villes, hors du monde, suffit largement. Je ne sais même pas que les librairies existent. Forêt oui. Lac oui. Champs oui. Animaux sauvages oui. Ecole : ça dépend. Seul, attirant dans le salon, se dresse le meuble sombre, avec grands livres, genre distribution des prix, ceux que personne ne lit. Sauf moi. Au début des transgressions. Chateaubriand. Les autres. Des révélations, sorties de la poussière. Puis les apprentissages : écumer progressivement les armoires d’une grand-tante, d’un grand-père, d’une grand-mère — premiers libraires sans le savoir. Rage de lire. Clandestinement. Arrête de lire, ce n’est pas normal. Tu lis trop.

Au lycée : non plus. J’essaie de retrouver. Peut-être en passant devant une devanture. Orsay. Mais les lieux de vente ont des parois de verre, infranchissables. Et tant à vivre avec ce dans quoi on a déjà plongé parce qu’on est faits comme ça : être au contact de ce qui se présente. Aucune librairie en tête pour ce moment-là mais tous les livres circulent sous le manteau. On grandit, on récolte dans les marges des cours des livres inconnus. On se les prête beaucoup. Octavio Paz, c’était toi, Ophélie. Rilke, prêté par monsieur Straub, professeur d’allemand, en seconde. Révélation. Pas de libraires en tête. Mais plein de passeurs qui ne se savent pas passeurs. Avec toujours une sorte d’aura secrète. J’ai sans doute acheté un premier livre avec l’argent des pommes de terre. Mais lequel, et où ? Je ne sais plus.

Etudiante, ça a changé. Avant tout : les bibliothèques. Silence éblouissant. On peut lire tout son saoul en se fondant dans la masse. Personne pour t’espionner. Incognito. On n’achète rien et on repart ébloui. Pas de comptes à rendre. Laissez-là tranquille, elle étudie. Echappatoire. Et comme elle poursuit ses escapades à Paris (les premières, c’était pour la musique dite ancienne) elle découvre le boulevard Saint-Michel. Gibert, le fameux. Animal farouche, elle s’approche des étalages à l’extérieur. Titres, noms, désirs, on est libres. Les premiers sous gagnés (pommes de terre ramassées, baby sitting, quelques heures de surveillance au collège César Franck — elle en a profité pour créer l’atelier poésie du foyer. Suivi du premier spectacle avec les collégiens à Palaiseau, dans le sillage d’Antoine Vitez. Parfum des chrysanthèmes écrasés) et s’autorise à entrer chez Gibert. On entre, tu te rends compte ? Oser entrer. Oser acheter un livre. C’est comme entrer dans une banque la première fois que tu as un salaire. On rompt la malédiction : tu peux y aller, tu as le droit de décider, d’aller dans le sens du vent qui te pousse. Tu n’as pas de comptes à rendre, même si alors tu es encore mineure (incroyable aujourd’hui : oui, on était majeurs seulement à vingt-et-un an…) Vivre. T’autoriser à entrer dans une librairie, tu te rends compte ? Ensuite les PUF, un enchantement. Livres hérités de ce temps-là. Frontières ouvertes : ils ne me quittent pas.

Depuis, je pioche partout où je peux. Dans l’intervalle, bien sûr, les bouquinistes, ceux d’avant. Ceux de l’occasion. Occasions désormais revenues sur le devant de la scène, chacun s’y retrouve, on y va. Seconde main (main gauche, ça s’impose). Pendant que sur la belle planète malmenée on multiplie les sujets, l’urgence inonde les tables des librairies, les temps changent (Bob le chantait déjà, tellement fort), rien de nouveau finalement. Juste un triple hommage : deux braves librairies, à Eaubonne et à Montmorency, elles tiennent la route, avec lucidité. Et tendrement, Livres in room, à Saint-Pol-de-Léon. On a de quoi s’y retrouver. Et de se retrouver, éventuellement. Merci.

3_ Douze objets perdus dont une oasis

- Petite boite ronde contenant confettis ramassés dans le nord pendant une fête sur plancher de bois

- Médaille trouvée par terre : représente une femme assise, de profil, tenant une plume

- Clé noircie, tête en forme de cœur à l’envers,

- Plaque apposée dans une crayère de la Veuve, pour hommage grand-père assassiné à bout portant

- Le parfum de sa peau

- Oasis dans un froid glacial : film de Franck Capra Horizons perdus

- Les pagodes d’Armainvilliers

- Lettres de quatorze-dix-huit dans un grenier des Granges

- Le Marais de Millonfosse

- L’espace Léger avant travaux

- Zone franche avec installations artistes cité(s) quand Fay… (Travaux publics) n’avait pas mis le grappin sur les marges.

- Vallée du Guillec, sans la trahison de la théïère

Oasis dans un froid glacial

Tout est dans la manière dont ils parviendront à se frayer un chemin dans les neiges dites éternelles. Celles qui ont commencé à fondre. Mémoire, l’autre nom de la neige. Je suis les sinistrés à la trace. Ce n’est ni un projet ni une décision. Une folie peut-être. Quelque chose qui s’impose. Ils sont cinq. Je leur emboite le pas, il n’y a plus d’écran. File indienne dans la tourmente après l’accident, on ne peut qu’avancer. Je suis là, comme quelqu’un qui prend le risque de revenir pour voir, comme une journaliste indépendante qui n’a de journaliste que le nom.

Ils n’explorent rien. Ils cherchent juste à survivre après le crash. On est pris dans la tourmente, le blizzard coupe le souffle, seules les hallucinations tiennent lieu de refuge : une grande ombre dessine un campement, un endroit qui demande à être stabilisé. On dirait un chantier en expansion mais tout est gris, sans camions ni bâtiments. C’est comme l’apparition d’un lieu qui s’est emparé de la marge : je revois les totems de bric et de broc, faits avec les déchets des cités d’en bas, je pense au vieux morceau de bois découpé avec, écrit dessus, Joachim. Le nom de celui qui n’est plus là et qui s’était décrété gardien de la zone franche avant de disparaitre. Juste après, il me semble reconnaitre un bâtiment élevé sur d’anciennes carrières, puis fragilisé par de hasardeux travaux de réhabilitation, il risque de s’effondrer. En fait, il n’y a que l’illusion née de la tempête de neige.

On ne peut aller ni plus loin, ni plus haut. Les éléments se déchaînent, quittent la chaîne du sens. Des assauts furieux déchirent les repères. La femme serre au fond de sa poche un talisman, une médaille qui représente une femme de profil tenant une plume. Un homme crie : Par ici ! Une passerelle fantôme se laisse deviner. C’est l’emprunter ou tomber. Fermer les yeux. L’extérieur a fait de nous des proies faciles, le seul endroit qui reste se trouve derrière les paupières et dans les derniers pas avant la chute.

Tout est soudain devenu calme : c’est trop d’un coup. On voudrait presque revenir en arrière. On ouvre les yeux : Il fait doux, les arbres défroissent les premières feuilles. On se croirait dans la vallée aux camélias, juste avant la trahison. Ou sur une allée du marais, en terre de Briolle, au bord de la peupleraie, quand on se disait que le cœur en forme de clé noircie était enfoui non loin de la hutte. Où est-on ? Qui sont ces quelques humains aux sourires suspendus qui circulent, lents et libres, aux antipodes de la foule vêtue de noir, celle qui court dans les gares pour sauter dans un train ou tenter de rattraper un retard ? Aucune réponse. Ici, c’est comme marcher en rêve. Je ramasse, pour avoir des preuves, quelques pétales que je place dans une petite boite ronde : ici, les cerisiers sont en fleur. Le temps de reprendre confiance, de m’éloigner du groupe en distinguant dans une brume de beau temps les toits gracieux des pagodes, semblables à celles du domaine mais sans l’effondrement. L’herbe est tendre, le parfum du muguet flotte comme celui d’une peau vivante, je m’allonge. Près de lui.

Il pleut dans la cité. Je vais laisser à l’écran, presque à regret, un texte qui a sédimenté. Les six voyageurs malgré eux ont fui l’oasis, sauvés in extremis dans la montagne : le paradis leur faisait peur, ils préféraient retrouver leurs grandes villes, le vacarme. Et cette femme d’en haut, quittant jeune et belle son pays édénique, entrainée par un homme du groupe. Retrouvée peu après morte et brutalement vieillie, rattrapée par le temps, dans la neige. Seul Conway a voulu remonter, rejoindre ce qu’il avait laissé derrière lui. Personne n’a su par où il était passé ni ce qu’il est devenu. A présent, le vent s’est levé et les cerisiers du Japon, tout roses dans la cité, défleurissent déjà. Une jeune femme s’éloigne en marchant sur des pétales, comme après un mariage. Cette fois, je quitte le texte.

4_ Donner le départ

Je regarde la proposition comme on prendrait un objet insolite, presque incongru. Je la tourne, la retourne dans tous les sens, c’est une demande qui fragilise et je me demande pourquoi. Pourtant les livres m’entourent comme autant d’évidences plantées dans le décor quotidien. Ils reflètent les strates des découvertes intérieures et parfois se détache d’eux un éclat, celui des lieux qu’ils ont quittés, des concours de circonstance qui les ont portés jusqu’ici. Ils forment tout autour, debout sur leurs tranches, une digue silencieuse, colorée, éclectique. Poids de l’embarras du choix. Pourquoi choisir, et que choisir ? Dans cette impossibilité, se forme une espèce d’essaim, quelque chose qui bourdonne. Des milliers de mots ont quitté leurs enveloppes cartonnées, livresques, et ne trouvent pas de port d’attache. Rien pour qu’ils se posent, pour que je dise leur irruption dans ma vie. Et je ne vais pas traiter les livres comme supports d’une démonstration qui passerait par l’énoncé démultiplié de ce qui nous relie. Avec des calculs, des mesures, des précisions arrachées à l’intime. Je n’y arrive pas. Recensement impossible. A part le premier dictionnaire, démantibulé, que j’avais embarqué dans mes premières cachettes. La nébuleuse s’intensifie, c’est comme une panique. J’essaie de me concentrer. Stop, je reprendrai plus tard.

Je les regarde et je pense à eux, à ce qu’ils représentent. Tous comptent, puisqu’ils sont là, sauvés des déménagements. Réfugiés sur les barques des étagères. Portant une partie de l’histoire commune. Laisser tomber la demande ? Non. En aveugle, je tends les mains dans le noir. Il y a quelque chose derrière, mais je n’arrive pas à savoir quoi. La question est là, bien vivante et je tourne autour d’elle, avec l’essaim : elle cherche à me montrer quelque chose. Ou à faire en sorte que je retrouve ce quelque chose. Je reprends la demande, attentivement, sans savoir par où passer pour répondre. Forcément, je vais du côté de la garde rapprochée : dans le vieux secrétaire, peut-être, l’un des équivalents de la mémoire. J’y suis presque, ça brûle. Mais ce que je sors de là ne correspond pas à la demande : je pose à côté de l’ordinateur six carnets dont un avec couverture noire en longueur. Tous avec des spirales métalliques. Des restes de silhouettes maladroitement dessinées à l’encre sur le dos. Ma baguette de sourcière tremble quand je les feuillette. Reste à les ouvrir, je sais ce qu’ils contiennent. De douze à dix-sept ans j’ai recopié. Extraits, passages — points de passage. Passagère clandestine de la lecture. Incapable aujourd’hui de dire comment ont eu lieu les prélèvements, d’où venaient les livres dans lesquels j’allais cueillir fiévreusement ce qui me concernait. Anthologies, romans interdits ou à peine autorisés. Par qui l’accès à Maxence Van der Meersch, l’oublié du Nord ; Nazim Hikmet, Michaux, Baudelaire —les notes nouvelles sur Edgar Poe ? Comment ces livres avaient-ils atterri dans ma vie, avant de se retrouver, par bribes, dans les carnets que j’ai gardés jusqu’ici et maintenant ? Pourquoi, je crois savoir : à travers les extraits, on pouvait garder concentrée la trace des éblouissements, reconnaitre des chemins, les emprunter et les transporter. Un équivalent du domaine perdu. Je me faisais détective, prélevant les indices d’une enquête sur la Sehnsucht (un nom découvert par la suite chez RMR ). Les carnets de citations étaient des refuges portatifs, des talismans. Je suis donc aux antipodes de la demande : en l’occurrence, ce sont les enveloppes des textes qui ont disparu avec leurs couvertures, leur appareil critique, et les extraits retenus sont les parfums d’une époque, avec quelques restes de pétales séchés ou de photos dont la teneur m’échappe en partie. C’est comme si j’avais voulu rassembler les chocs dans un livre fait d’extraits. Un livre-quintessence, pour m’aider à franchir les seuils, les dangers.

Aux carnets se sont ajoutés ensuite les premiers achats de livres. Et aussi les découvertes secrètes : Exodus, j’en ai déjà parlé dans les ateliers. Et puis, à quinze ans, la Turballe, maison louée plusieurs étés de suite par les parents pour les vacances avec leurs quatre enfants. Près du jardin attenant à une autre maison, celle de la famille Digue, quatre enfants aussi. Nos homologues, compagnons de jeux et de mer. Quand je ne pouvais ni nager loin ni naviguer sur le vaurien (ni circuler à vélo dans les marais salants), j’allais dans le grenier des Digue. Même armoire que dans la salle à manger de chez nous, sur le plateau loin de la mer. Livres solennels, ceux que personne ne lit, mais qui décorent : récompenses scolaires, distribution des prix avec lettres dorées sur le dos. C’est là que j’ai rencontré Balzac, un jour de pluie. J’ai commencé à lire La Comédie humaine dans le grenier des Digue. Tellement prise par la série — dirait-on aujourd’hui — que j’ai demandé à la famille voisine l’autorisation de garder provisoirement chaque tome, le temps d’en achever la lecture. Soit dans la maison louée, le soir, soit sur la plage, avant ou après la mer, en faisant bien attention de ne rien abîmer. Impossible de quitter Balzac. Deux images : chaque volume imposant, sorti de son enveloppe de tissu bien sec dans le sac (surtout pas la serviette de la baignade) et le regard surpris des vacanciers qui passent près de cette fille, allongée sur le sable devant un grand livre à tranche dorée.

Enfin, deux revenants. Narcisse et Goldmund, de Hesse : pareil, je ne sais plus comment je l’avais acquis à dix-neuf ans mais il était là. Tout le temps. Un déclic pour aller vers, sans savoir où ni comment. Collection Poche. Il était dans le sac quand j’ai travaillé dans une usine allemande, cherchant à retrouver dans les villes et villages proches de Dortmund les échos des sculptures de Goldmund. Dans le sac. Le livre a disparu (peut-être simplement caché derrière la première ligne du peuple des étagères) et, il y a quelques années, j’ai voulu le relire. Je l’ai racheté. Une occasion. De nouveau transportée par le texte mais je me souviens d’un étrange manque. Ce n’était pas le bon exemplaire. Pas l’initial : le portrait du jeune homme sur la couverture ne correspondait pas à la totalité de ce que je gardais en mémoire. Via Internet, j’ai trouvé : l’édition Poche rachetée avec portrait était celle de 1992 alors que la mienne, celle qui ne m’avait jamais quittée, était celle de 1965, acquise en 1969. En couverture : comme sur un vitrail, un moine sans visage, serrant contre lui un livre, pose l’autre main sur l’épaule d’un personnage en partance, bâton de pèlerin à l’appui. Fond bleu et, en haut à droite, une figure mi-ange mi femme, visage sans traits précis. Un point de départ pour tout ce qui aura lieu ensuite. La route encore avec dans le sac-à-dos les Matinaux. Sur la couverture, cinq visages du poète répliqués dans des carrés — quatre en orangé et celui du milieu en noir et blanc. Aujourd’hui Le livre s’ouvre presque tout seul, sur la cassure de la page relue une nuit d’été dans le champ de luzerne au bord de la route de Saumane : les Compagnons dans le jardin. C’est par la brèche désignée dans le livre qu’on passera pour aller plus loin.

5_ Voyage d’un livre

Jour de marché, fin de semaine. Sur la place de la petite ville d’en bas, un peuple lent circule entre la bibliothèque municipale avec au bord les marronniers qui ouvrent leurs mains neuves, et le marché couvert bordé de petits étals, plus sauvages, moins officiels que ceux du dedans. Couleurs des produits frais, rencontres du dimanche, mélange des propositions : un autre temps arraché à ce qui dévore. Je déambule du côté des vêtements de seconde main, à côté de la halle : les affaires marchent bien pour les Pakistanais qui désormais accrochent aux portants circulaires des vêtements vintage en bon état, après avoir légèrement augmenté les prix, laissant sur les tables des fringues un peu plus abordables. Des chercheuses de bonnes affaires retournent les piles posées là, une sorte de brassage légèrement fiévreux, plaisant à voir. Une femme entre deux eaux, entre deux âges, vêtue de noir, vient de s’introduire sous l’auvent, se fond dans le groupe de celles qui brassent les tissus. Comme les autres, elle semble chercher et soudain, à la faveur d’un vide devant l’un des étals, sort rapidement de son sac un livre qu’elle enfouit dans le tas comme on planterait une graine dans un champ retourné. Puis elle se met un peu à l’écart et observe ce qui se passe. Pas grand-chose, jusqu’au moment où une cliente potentielle trouve dans le tas le livre enfoui. Surprise, la cliente le retourne brièvement et du bout des doigts, avec méfiance ou dégoût, le pose au bord de la table puis change d’endroit, comme pour éviter d’être prise sur le fait dans une situation insolite ou d’être accusée d’on ne sait quoi.

La femme en noir, imitant la nonchalance de mise en ce beau jour de printemps, revient près du tas dans lequel elle prélève un foulard noir brodé de petites lunes dorées, reprend discrètement le livre au passage, paye les deux euros requis pour le foulard, et s’éloigne. Intriguée, je décide de la suivre. Elle se dirige vers une petite roseraie située à l’autre bout de la place, à deux pas du terrain de pétanque où s’affrontent tranquillement les retraités locaux et quelques jeunes. Les roses sont en bouton sauf une, bien exposée, que la femme respire avant de s’asseoir près d’un bassin doté d’un jet d’eau miniature, pas loin du muret sur lequel les joueurs se posent provisoirement en attendant leur tour. La partie atteint un pic, les commentaires fusent, tout le monde est debout. La femme en profite pour placer rapidement sur le muret le foulard noir aux lunes comme un écrin pour le livre qu’elle ouvre et laisse avant de retourner s’asseoir près de du rosier ensoleillé. La partie est finie, deux joueurs s’approchent pour reprendre leurs vestes posées sur le muret. L’un d’eux voit le livre, le manipule, regarde autour de lui, cherchant visiblement le propriétaire de l’objet. La femme ne bronche pas, comme absorbée par la contemplation d’un enfant qui joue avec l’eau du bassin. Le joueur montre le livre à son autre. L’autre hausse les épaules. Le premier joueur, perplexe, semble lire une phrase, puisque le livre est ouvert. Mais une rumeur se forme. C’est la revanche, dépêchez-vous. On passe à autre chose. Les deux joueurs se lèvent rapidement et retrouvent le groupe. Le premier a remis soigneusement le livre au même endroit, mais pages contre ciment : la couverture forme un petit toit. Pris par la partie commençante, les joueurs ne voient pas que la femme en noir s’est levée, reprenant habilement, comme une voleuse, le livre et le foulard.

Je réalise soudain que je vais être en retard. J’avais pris le temps de la flânerie, devenue par un effet de bascule dans l’intervalle, poursuite d’une question, mais je suis attendue dans la ville d’en haut. Ils vont s’inquiéter. Vite, téléphone à l’oreille pour prévenir. Messagerie vocale : j’ai un problème de voiture, je ne serai pas à l’heure. Pieux mensonge. Tout en parlant à l’engin portatif, je ne perds pas de vue la femme. Cette fois, elle se dirige vers la bibliothèque municipale, pimpante au-dessus de l’esplanade qui y mène et la désigne. Une bibliothèque pour un livre, c’est logique mais le dimanche, la bibliothèque est fermée. Ça n’a pas l’air de déranger la femme qui passe devant les adolescents occupés à créer sur l’esplanade des figures en faisant claquer leurs skate-boards. Tranquillement, elle fixe le foulard aux lunes contre la grille marquant la fermeture de la bibliothèque et, comme devant un petit rideau de théâtre, pose debout le livre qui ressemble à un personnage rectangulaire. Elle observe un instant son installation et délibérément marche au milieu des skateurs comme pour attirer leur attention. Ils suspendent leurs acrobaties, jettent vaguement un œil sur ce qu’elle vient de laisser et retournent à leurs sauts. A grands pas, elle quitte les lieux.

Cette fois, c’est la catastrophe. Le temps a filé. Je n’ai pas entendu le téléphone sonner, un message est enregistré : dans la ville d’en-haut, ils disent qu’ils m’attendront encore une demi-heure mais qu’après, ce sera trop tard, ils doivent y aller. L’horloge de la bibliothèque indique que deux heures viennent de s’écouler. Je n’ai rien vu. Alors, c’est comme si je n’avais pas le choix. Sur l’esplanade, il n’y a plus personne et côté marché, les vendeurs remballent présentoirs et invendus. Je monte les marches vers la bibliothèque, me penche et dérobe le livre planté là. Il s’ouvre presque tout seul. Dans la marge de la page 240, un petit croissant de lune indique le début d’un paragraphe, je lis à la sauvette : Il y avait longtemps que l’âme de Goldmund était pénétrée et comme marquée d’une empreinte par cette puérilité de la vie des vagants, par le caractère féminin de son origine maternelle, sa révolte contre la loi et la raison, son abandon au gré des chose, sa secrète et constante familiarité avec la mort. Quelqu’un frappe sur mon épaule. Retournement. Je n’ai entendu aucun pas après le départ des skateurs : la femme en noir est là, qui me tend le foulard aux lunes. Sans un mot. S’éloigne à toute allure. Me plante là. Je suis perdue : la ville du haut, c’est trop tard pour retrouver les autres. Je renonce. Mais le marché de la ville d’en bas, j’y reviendrai forcément. Portant foulard avec lunes, livre dans le sac, c’est mon tour.

Par inadvertance, en créant les chapitres, j’ai fait disparaitre les commentaires précieux de Françoise, Stéphanie, Brigitte, et Anne. Bien sûr, ils me sont aussi parvenus par mail et je vous remercie toutes les quatre de vos retours généreux et empathiques. Vous le savez (j’avais à ce propos envoyé un texte dans « lire et dire ») j’aimerais envoyer à toutes et tous des messages au fil des lectures mais c’est impossible, alors mes retours sont rares. Je sais que vous ne m’en voulez pas, vous et les autres autrices et auteurs: le partage est si fort, au-delà des mots dont il a besoin pour exister.

Christine