matériaux pour un livre qui s’intitulerait « Tout ce qu’on ne sait pas de Baudelaire, mais fait rêver quand même »

Même sans suivre au plus près ce que Proust a nommé « sectionnement du temps » chez Baudelaire, le voyage est devenu un singulier – on parle d’un seul voyage – alors même qu’il est réalité complexe : poème en sept parties qui conclut et transcende les Fleurs du mal, mais un voyage parmi d’autres de Baudelaire, dans le paradoxe qu’il s’agit d’un voyage forcé et vécut comme tel, d’un voyage qui se passe mal, qui est interrompu en cours de route, et qui deviendra pourtant un élément structurant définitif et pour l’œuvre et pour l’homme.

Et si l’élément important du voyage c’était précisément son demi-tour, le voyage depuis un lointain qui ne vous convient pas pour revenir sur la scène même de tous les conflits, d’avec la langue, d’avec le monde ?

Paradoxe d’expérience aussi : un vers comme « Au pays parfumé que le soleil caresse », voilà ce que le poète de vingt ans dédie à une jeune et belle femme de l’île Maurice, épouse du notable qui le reçoit. Rien dans ce vers qui pourrait le faire entrer dans l’abîme que devient l’ensemble Voyage des Fleurs du Mal :« Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme, Le cœur gros de rancune et de désirs amers, Et nous allons, suivant le rythme de la lame, / Berçant notre infini sur le fini des mers »…

C’est l’organisation même du voyage qui frappe d’abord. Pour s’en aller, et partir encore plus loin (Java), bien avant le départ définitif au Harrar, Rimbaud s’engagera dans la marine hollandaise, puis américaine. Pour Baudelaire, c’est le général (à partir de ce moment, jamais plus Baudelaire ne l’appellera papa comme autrefois) qui obtient l’accord explicite du premier concerné, puis emprunte 5 000 francs, plusieurs mois de ses propres appointements, pour les remettre au capitaine Saliz, à quoi il faut ajouter les 500 francs donnés à Charles lui-même pour les escales. Aupick prend soin de réunir le conseil de famille pour se faire rembourser, conseil qu’il recompose puisque plusieurs des membres initiaux sont décédés. L’accord de remboursement n’interviendra que rétrospectivement, après le départ de Charles, il prend la précaution d’obtenir en amont l’accord d’Alphonse.

La lettre à Aupick du capitaine Saliz est partout reproduite. Le 14 octobre 1841, alors qu’il a pris en charge Baudelaire le 4 juin, soit quatre mois pleins en sa compagnie, Saliz renonce. C’est un témoin objectif, et qui témoigne tout au long de sa lettre d’un attachement vrai pour ce jeune type qu’il découvre, tout mangé de littérature. C’est réciproque : voir la dernière lettre à Caroline, confiée au pilote avant de passer Cordouan et affronter l’océan (celle où il mentionne si affectueusemen son Robinson Crusoe). Ce qui donne ce ton si attachant à cette lettre malgré tout d’abord officielle (dire à Aupick qu’il a laissé Charles faire demi-tour, qu’il a confié le solde de l’argent non pas à lui-même, mais à la compagnie qui assurera son retour, et compensé les dépenses faites par Charles dans la bonne société de l’île Maurice, où il a semble-t-il dépassé largement le budget de poche alloué), c’est le lien fort entre les deux hommes, en opposition au comportement affecté par Charles sur le bateau : refuser de faire quoi que ce soit (il y a avec lui six autres voyageurs payants sur le navire marchand, liaison ébauchée avec la jeune domestique créole d’une des familles embarquées, mais on ne prête qu’aux riches et Baudelaire a souvent amplifié lui-même ce genre d’histoires), refus de se mêler aux conversations, opinions délibérément provocatrices dont on peut subodorer le contenu. Saliz en souffre (« et qui, je dois m’empresser de le dire, voyais avec d’autant plus de peine la fausse direction de son esprit… »).

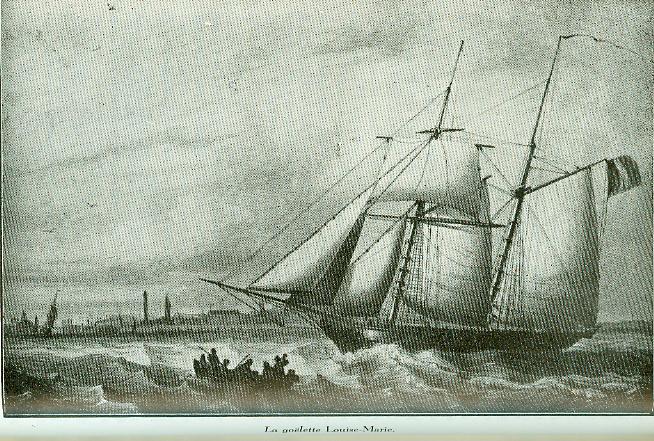

J’ai toujours pris très au sérieux, dans cette lettre d’un capitaine expérimenté, l’intensité de la tempête traversée après avoir franchi le cap de Bonne-Espérance : « Un événement de mer comme je n’avais jamais éprouvé dans ma vie de marin ». Le voilier, avec son gréement trois mâts goélettes et sa coque doublée de cuivre, est ce que l’époque fait de mieux. Pourtant, il sera démâté (le grand mât et le mart d’artimon arrachés) et renversé. C’est un voilier américain qui, se portant à son secours, offrira les esparts goudronnés qu’on pourra attacher au moignon du mât de misaine pour redresser partiellement la coque remplie d’eau, et lui permettre de rejoindre l’île Maurice et y séjourner dix-sept jours pour une remise en état partielle, avant de parvenir à la Réunion (Bourbon), à une journée de mer, pour des réparations plus complètes, qui dureront un mois et coûteront plus de 17 000 francs.

Les récits de tempête sont une constante dans la littérature, relire celle de Rabelais dans le Quart-Livre, déjà à l’époque une compilation de toutes les précédentes (lui-même ayant probablement dû en essuyer au moins une lors des liaisons de Gênes à Rome), jusqu’aux aventures d’Arthur Gordon Pym ou du Manuscrit trouvé dans une bouteille que traduira plus tard Baudelaire, et dont il trouvera les images et l’infortune prêtes en lui.

Même si je révère en particulier celle-ci : « Un nuage funèbre et gros d’une tempête », les cinq occurrences du mot dans les Fleurs du Mal n’outrepassent pas l’usage courant. Pourtant, ce 8 août 1841, en plein hiver austral, ce qu’ils affrontent est suffisamment fort pour qu’à Calcutta, le but du voyage de Saliz, et là où il devait conduire Baudelaire, il prête son journal de bord – jamais retrouvé – à un Anglais, Henry Piddington, alors président de la Cour maritime de Calcutta, et qui publiera en 1848, dans ces temps de conquête et d’organisation de la marine marchande mondiale, avant l’apparition de la vapeur, un livre de référence sur les tempêtes de l’océan indien. C’est donc retraduit de l’anglais vers le français que le cite Claude Pichois : « tandis que tout autour de l’horizon paraissait un banc obscur, épais, de nuages, le ciel au zénith était si parfaitement clair qu’on voyait les étoiles ; et chacun à bord remarqua au-dessus de la tête du mat de misaine une étoile filante d’un éclat extraordinaire ».

Ce dont semble attester le capitaine Saliz, c’est que Baudelaire, dans la confrontation avec la brutalité de la tempête, et l’immédiateté du risque d’un naufrage, change de comportement, et marque la même abnégation ou acceptation que l’équipage, participe aux manœuvres (récits qui seront amplifiés ultérieurement par les témoignages posthumes ou de seconde main) : « nous pûmes presque toucher la mort du bout des doigts, sans qu’il s’en fût démoralisé plus que nous ». Mais on n’a peut-être pas porté assez attention à ce qu’ajoute le capitaine, puisque du 8 août au 1er septembre c’est plus de trois semaines que met la goélette sous ses voiles de fortune pour se traîner jusqu’à Maurice : « il eut des moments de tristesse dont, malgré le travail que me donnait le soin de conduire un navire démâté, je fis mes efforts pour le distraire dans la crainte des conséquences ». Trois semaines d’une phase alors profondément dépressive, après la confrontation directe avec le risque du naufrage et de la perte ? Il semble, toujours d’après la lettre de Saliz, qu’il prit durant ces trois semaines la décision de revenir au plus vite, quelles qu’en soient les conséquences familiales. Et quand Saliz revient à nouveau, dans la fin de sa lettre, sur le risque de suicide, il ne fait aucun état d’un éventuel chantage ou d’allusions dues à Baudelaire lui-même – il a pourtant certainement assez de savoir dans l’humain pour évaluer de telles pressions –, mais à d’autres suicides bien réels : « je craignis qu’il ne fût atteint de la Nostalgie cette maladie cruelle dont j’ai vu des effets trribles dans mes voyages, et dont les conséquences qui pouvaient être funestes pour lui auraient laissé sur ma responsabilité un poids que j’aurais gardé le reste de ma vie ». Il souligne aussi que, pendant ces deux semaines d’escale forcée à Maurice, Baudelaire séjourne dans le même hôtel que les autres voyageurs mais ne se mêle pas à eux, et sait trouver sur l’île les quelques personnes avec qui parler Lettres.

Le retour, sur un bateau nommé L’Alcide, dont le capitaine a la confiance de Saliz, ne sera pas un grand souvenir non plus. Départ le 4 novembre, avec cargaison de sucre et café, escale forcée de quatre jours au Cap le 4 décembre (Baudelaire n’en parlera jamais) pour cause de mauvais temps – indice qui doit résonner, quand on imagine quel souvenir a Baudelaire de la traversée aller, et arrivée à Bordeaux le 15 février. Mais, en remontant le lng des côtes d’Afrique, la mention que L’Alcide achète à un navire gênois rencontré « 100 kilos de biscuit dont j’avais besoin », dit le capitaine Jude de Beauséjour dans son rapport à l’arrivée, donne une idée de l’ambiance. Et, après le passage des Açores, un coup de vent brutal crée une voie d’eau (« 56 cm par jour », dit le capitaine, il faudra pomper le reste du voyage.

Et pourtant, revenir au Voyage tel qu’il s’écrit de façon à bouleverser toute la langue française dans les Fleurs du Mal, et en revenir surtout au premier vers : « Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes… » Si forcé qu’il a été, le voyage imposé à Baudelaire est donc en même temps, au départ, acceptation d’un chemin qui mène aux rêves d’enfance, et aussi à la littérature – voir cette référence au Robinson Crusoe. En acceptant de partir, Baudelaire s’en va vers son chemin de poète, et non pas comme Rimbaud au Harrar parce qu’on compte l’en détourner. La tempête et le naufrage provoquent son retour, mais reste à jamais cette contradiction : Baudelaire se définit et s’affirme comme poète, mais les vers qu’il envoie à madame Autard (« Au pays parfumé que le soleil caresse… ») ne sont pas encore du Baudelaire.

Dans toute la gestation des Fleurs du Mal reviendront les images maritimes et l’horizon du voyage : L’Albatros qui devient une vraie scie pédagogique, tant, avec la Chevelure, ou les Chats, c’est parfait pour traiter la poésie sans entrer dans les vrais enjeux baudelairiens (je ne cherche pas à les imposer ou définir moi-même, mais il y a assez de littérature là-dessus depuis l’avancée formidable de Walter Benjamin). Encore plus avec la suite de renversements du grand « Homme libre toujours tu chériras la mer » – « Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ; / Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes » L’écriture de ce que Baudelaire doit au voyage, alors même qu’il a fait demi-tour avant l’arrivée en Inde, et que la tempête affrontée aurait pu faire qu’il n’y ait jamais de Baudelaire, se fait longtemps après le voyage lui-même, et à mesure que l’avancée poétique lui ouvre les possibilités neuves de l’outil. Et lorsque les Fleurs du Mal trouvent par le poème Le voyage leur accomplissement (dix-neuf occurrences du mot gouffre dans les Fleurs du Mal, jusqu’à « Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ? / Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau ! », c’est comme d’accepter enfin le naufrage possible, et cette fois d’aller au bout. Le nouveau était là dès le départ, encore fallait-il une vie – et l’échec de cette vie – pour le rejoindre.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 10 août 2016

merci aux 764 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page