de l’art de raconter des histoires avec ce qui s’est réellement passé

Depuis le 1er janvier de cette année, je commence la journée par une lecture du New York Times d’il y a 90 ans – soit le jour correspondant de l’année 1925 –, et je choisis un bref article, dans le large spectre de ce qu’enregistre la presse, une sorte d’inconscient de son propre temps, pour le mettre en rapport avec les brèves notes que prend Lovecraft pour chaque journée de cette même année.

Je ne l’ai même pas prémédité, c’est au moment de mettre en ligne, quelques jours avant le 1er janvier, les premières pages de ce web-marathon, que la forme s’est imposée.

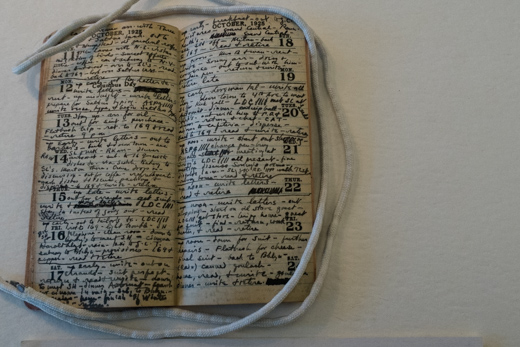

J’attendais donc avec impatience la venue à Providence, pour me confronter à l’original de ce carnet. Les trois premières semaines, de ce point de vue, ont été denses. On se trouve aux endroits exacts où Lovecraft a écrit, lu, marché, vécu, on croise aussi le souvenir d’Edgar Poe, et je me suis aussi enfoncé dans les deux carnets du Commonplace Book et de ce carnet jamais publié selon sa construction, que j’appelle Remebrancer.

J’attendais aussi avec impatience, compte tenu de la régularité parfois monotone (lire, écrire, dormir, et le mercredi réunion avec le cercle d’écrivains amis) du carnet, cette fin juillet où enfin il allait se passer quelque chose.

Les habitués l’ont constaté : temps d’arrêt. Provisoire, mais. Je dois reconstruire en amont, avec ce que j’ai appris. Je dois aussi penser à la forme publiable : 700 pages, dont la moitié en articles traduits du journal d’il y a 90 ans, ça peut fonctionner ? Et puis je suis arrivé avec une certaine idée de Lovecraft, en six mois, et ces trois premières semaines à Providence, elle s’est déplacée.

Et puis, pour une remarque qu’on ma faite il y a une dizaine de jours, je télécharge le soir même, sur mon Kindle, le dernier livre de Bill Bryson, paru il y a deux ans. Mon projet s’intitule « 1925 », je découvre que son livre s’intitule « 1927 ».

Il y a des années que je lis Bill Bryson, depuis Motel Blues je crois. J’ai besoin de lire quotidiennement de l’anglais, les auteurs populaires, Connelly, Grisham, Bryson, King m’y aident – tel respect de leur art de page turner. Mais Bryson, comme David Foster Wallace, c’est aussi l’irruption, avec les outils du récit littéraire, d’une approche du réel qui ne le transpose pas dans la fiction. Ici, ça s’appelle non fiction, on n’a pas réussi à transposer le terme. Question qui est pour moi principale, depuis que le petit livre conçu sur trois versions en cinq ans, superposant plusieurs figures d’amis suicidés, mais en les reconstruisant sur mon propre territoire natal, et tout chargé de montages cut-up pris à Flaubert, Dostoïevski, Joyce, Van Gogh et d’autres, L’enterrement eut été à trois reprises refusé par Jérôme Lindon sous prétexte que « ce n’est pas un roman », et que Pierre Michon m’embarqua pour le donner à Verdier, qui le publia en 1991.

Dans le 1927 de Bryson je retrouve tous les tenseurs que je détecte un par un dans mon 1925 : l’urbanisme et l’architecture des buildings, la révolution culturelle de la radio, technique et sociale du téléphone, la misère et la sueur de New York, ses voitures . Je retrouve les mêmes personnages-emblèmes, le roi du base-ball Babe Ruth, le président Calvin Coolidge. Lovecraft n’existe pas chez Bryson, il n’existe pas pour la littérature américaine.

Le projet de Bryson n’est pas une sorte de compilation ou d’anthologie, mais un formidable dépli : prendre un événement-clé – la traversée en solitaire de l’Atlantique par Lindbergh en mai 1927 –, et tout remonter au jour le jour depuis l’arbitraire de ce qui se produit, crime sordide de Ruth Snyder et Judd Gray, ou la grande crue du Missisipi qui nous vaudra Les palmiers sauvages de Faulkner, ou l’ascension souterraine d’Edgar Hoover, mais toute une galaxie de personnages qui émergent soudain comme hapax et portent avec eux une brique minuscule mais spécifique de cet inconscient d’une période de transition, qui ne sait pas sa propre transition mais nous donne les outils pour penser notre propre transition, tout aussi obscure.

C’est peut-être en cela que la lecture à marches forcées (mais quel régal) de Bill Bryson, ces jours-ci, est venue percuter l’avancée de mon propre projet, lui ancré sur 1925, avec un personnage central qui, au milieu, mange, lit, dort, écrit, marche sans se préoccuper de rien qui l’environne.

La question est celle de l’auteur. Ce que nous écrivons est arbitraire : et je suppose que pour Bill Bryson il y a 2 ans comme pour moi-même depuis 6 mois c’est cela le miracle quotidien – que l’arbitraire imprévisible des jours nous mette dans les mains des éléments qui résonnent aussi fort avec ce point obscur et central dont nous traitons (la mutité de Lindbergh, l’énigme de Lovecraft).

J’ai choisi ci-dessous un bref extrait typique de la performance Bryson (le livre n’est pas encore traduit en français, j’aurais certes plaisir à le faire) : un personnage qui restera sans prénom – il s’appelle Alvin, mais Bryson, qui le sait forcément, ne le dit pas. La numérisation des quotidiens américains (le New York Times depuis 1854, les archives iconographiques rendent possible un mode d’investigation historique qui n’est pas dissociable de cette frontière essentielle, mais de plus en plus impalpable, au nom même de l’illusion qu’on cherche à reconstruire, entre fiction et non-fiction. Rien n’a changé depuis Flaubert : mais ce qu’on intitule roman (ce qui n’était pas le cas de Madame Bovary, intitulé par Flaubert moeurs de province) avait à emporter avec lui son propre décor, reconstruire la pharmacie de Homais dans le livre. Avec le support de lecture (tablette, ordi, kindle, téléphone...) devenu à la fois dictionnaire, atlas, encyclopédie, partage, le statut du réel dans la fiction bascule.

Ainsi, en me contraignant au cut-up des articles de journaux, là où Bryson reconstruit un récit en forme brève de son personnage, je suis plus radicalement dans la « non fiction » que lui. Mais, puisque je choisis, traduis, abrège, mes propres extraits de journaux comportent aussi une instance narrative, ce que j’appelle instance fictionnelle même pour ces boucles que délivre Bill Bryson.

Voir la construction de cette admirable nouvelle d’Ambrose Bierce mise en ligne avant-hier, La fenêtre clouée : le statut du narrateur, les locuteurs intermédiaires, la séparation temps référentiel et temps-récit, on les retrouve dans la reconstruction que fait Bryson de son personnage, selon les archives accessibles, presse et photographie (celle ci-dessus). Et, de mon côté, une instance supplémentaire – ou en miroir – : le fait que Lovecraft utilise précisément ces techniques, inserts de lettres fictives, d’articles de presse réinventés, convocation des mutations techniques (voiture, avions, téléphone, électricité, radio, biologie, astrophysique) pour construire l’essentiel, c’est-à-dire le côté implacable et incontournable de l’illusion narrative.

Et si on gagne un cran dans le dispositif narratif, par exemple en se contentant du montage cut au lieu de reconstruire un récit fragmentaire, est-ce qu’on gagne en puissance d’illusion par une sorte d’augmentation de la résolution dans la saisie narrative du réel – et est-ce que cette notion de résolution, qui a probablement son équivalent dans l’histoire narrative – de Balzac à Flaubert, de Flaubert à Proust, de Proust à Claude Simon – a pertinence en tant que catégorie littéraire ?

Plein de questions, qui résonnent avec discussion en cours (n’est-ce pas, Alison !), et charnière probablement aiguisée par la littérature nord-américaine, construisant ses propres enracinements (du Walden de Thoreau aux scènes de rue du Manhattan Transfer) dans ce rapport au réel.

Alors, première irruption en français de Kelly l’Épave, le naufragé d’au-dessus des villes – dont l’équivalent fictionnel serait le Champion de jeûne (ou artiste de la faim) de Kafka, dans une étrange proximité.

Et dans quelques jours le journal Lovecraft 1925, mais avec un bloc complet pour cette période qui va être celle de la rupture avec New York, et la reprise de l’écriture.

Et finalement une interrogation élémentaire et permanente : pour comprendre l’invention de littérature, peut-on se dispenser de ce que le réel comporte de folie permanente et arbitraire, comme le grand spectacle, dûment photographié et archive de Kelly l’Épave ?

FB, San Francisco, 26/07/2015.

Bill Bryson | juin 1927, Kelly l’Épave

À 11 heures du matin, le 7 juin, un homme qui s’appelait Kelly l’Épave monta sur la cime d’un mât de quinze mètres planté sur le toit de l’hôtel Saint-Francis à Newark, New Jersey, et s’y assit. C’est tout ce qu’il fit, pendant des jours, et tout le monde vint à Newark pour le voir.

Kelly était un enfant de Hell’s Kitchen, le plus dur quartier de Manhattan, dans les circonstances les plus sombres possibles. Son père, sept mois avant sa naissance, monteur sur les chantiers de construction, avait fait une chute mortelle quand un contremaître actionna par erreur un des leviers sur la grue où il travaillait. La mère de Kelly, le coeur brisé et sans pain, mourut à la naissance. Le contremaître qui était responsable de la mort de son père décida de l’adopter. Kelly s’embaucha comme mousse à treize ans et passa la plus grande partie des quinze ans à venir comme matelot. Il fut doté de son surnom, d’après le Time Magazine, pour avoir survécu au naufrage du Titanic en 1912, mais cela peut tout aussi bien être une invention à l’intention du journaliste. En fait, le surnom lui vint plutôt d’une brève carrière de boxeur entamée sous le nom de Kelly-le-Matelot, mais où il fut battu si souvent – il alla jusqu’à perdre onze combats d’affilée – qu’on l’appela dans les journaux Épave-le-Matelot. Selon Kelly lui-même, il avait survécu à cinq naufrages, deux crashes d’avion, un déraillement de train et tout cela sans une égratignure, s’étant lancé dans une carrière d‘homme-mouche (quelqu’un qui se jette des avions, ou escalade les façades d’immeubles pour des actions publicitaires), avant d’inventer de s’asseoir en haut d’un mât en 1924. En 1927, il était le maître de la discipline.

Kelly pouvait s’installer pour des jours ou des semaines sur une perche très mince – un siège circulaire de la taille d’un tabouret de bar – vissé sur un mât en haut des plus grands bâtiments. Ses admirateurs les plus fidèles payaient 25 cents pour accéder au toit du bâtiment, où ils pouvaient voir Kelly de plus près et même engager la conversation avec lui. Le reste de la foule s’en tenait aux rues d’en dessous, provoquant des embouteillages, piétinant les bouquets de fleurs et renversant les barrières sous le nombre. La nourriture, les instruments de rasage, les cigarettes et autres nécessités vitales lui étaient convoyés par corde. Pour dormir sans dégringoler, il attachait ses chevilles autour mât et insérait ses jambes dans deux orifices creusés sur le bord du siège.. Normalement, il ne s’endormait pas plus de vingt minutes à la fois, pour ne pas sombrer dans un sommeil trop profond. Périodiquement, et à la satisfaction de la foule, il étirait ses muscles, se dressait debout sur sa précaire plateforme – une action qui demandait une agilité considérable et pas seulement du courage, surtout s’il y avait du vent. Pendant la totalité de son temps perché, il ne quittait pas son mât. Aucun compte rendu pour mentionner comment il satisfaisait à ses besoins naturels. Deux jours avant de monter il cessait de s’alimenter en nourriture solide – se contentant de pain, lait et café – ce qui est une réponse partielle à cette question d’évidence. Il fumait quatre paquets de cigarettes par jour, sinon il restait assis. Il se prétendait lui-même « le gus le plus heureux sur Terre ».

Newark devait être plus ou moins le sommet de la brève carrière de Kelly l’Épave. Il s’était déjà souvent assis sur des mâts – une fois pendant quarante-neuf jours –, affrontant blizzards, orages et autres périls météorologiques, mais le monde perdit progressivement intérêt pour lui et le métier d’escaladeur de mâts. Kelly disparut de la vue, et ne réapparut qu’en août 1941, arrêté pour conduite en état d’ivresse dans le Connecticut. Il est mort d’une crise cardiaque à New York en 1952, vivant dans un état de grande pauvreté. On situa son âge entre cinquante-neuf et soixante-sept ans.

Même là maintenant, ce mois de 1927 à Newark, l’intérêt de la presse après ses vingt premiers jours sur son mât commence à s’essouffler, après avoir annoncé les premiers jours qu’il était toujours perché tout en haut. Quand il redescendit embrasser sa femme, épousée six mois plus tôt, exactement douze jours et douze heures après y être monté, personne ne s’était déplacé et la presse ne le mentionna qu’à peine.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 26 juillet 2015

merci aux 1326 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page