Rock’n roll, un portrait de Led Zeppelin

James Patrick Page est né le 9 janvier 1944, six mois après Mick Jagger, et même pas un mois d’écart avec Keith Richards, eux de l’autre côté de Londres. Jagger et Richards qui trouveront leur point d’appui avec des musiciens plus âgés qu’eux, Brian Jones, Charlie Watts et Bill Wyman, tandis que Page leur succèdera aux premières places en recrutant de plus jeunes que lui.

Et dans un monde opposé au Dartford ouvrier de Mick et Keith : Heston est à l’ouest de Londres. James Patrick Page, le père (on ne sait pas si le grand-père déjà s’appelait James Patrick, mais le premier fils de Jimmy Page, de son second mariage, né en avril 1988, se prénommera aussi James Patrick), travaille au service paye et comptabilité d’une usine de l’industrie aéronautique, toutes affectées pendant la guerre à l’effort d’armement. Autour de l’aéroport, elles pullulent : autour de De Havilland, il y a la General Aircraft Company’s, la Heston Aircraft – mais, chez les Page, une fois la sulfureuse réputation du fils unique établie, on veillera à bien séparer l’univers privé de tout le bruit rock’n roll : peu de précision sur l’entreprise où travaille le père. Sa mère s’appelle avant mariage Patricia Elisabeth Gaffikin : les Anglais ont un problème de raréfaction des patronymes similaire au nôtre – il y a bien plus de James, Jones, Page, Taylor que de dérivés du gaëlique Geoghegan (une île irlandaise). Elle est secrétaire dans un cabinet médical, et ni elle ni son mari ne sont musiciens. S’ils font baptiser leur fils unique, on n’a pas de pratique religieuse (quand Brian Jones et Keith Richards devront beaucoup, eux, aux chorales de paroisse). C’est l’époque des bombes V1 que Hitler expédie en aveugle sur Londres, mais ces zones d’activité aéronautique sont une belle cible. Et le jeune couple est sans doute à l’étroit : à peine le bébé né, on déménage de Heston à Feltham. Y a-t-il un reste de leur angoisse dans le choix futur du nom Zeppelin, qui en 1916 incarnait cette même menace ? On reste à proximité de ces usines d’aviation qui emploient le père : Feltham, c’est au bout de l’aéroport d’Heathrow. Les avions à hélice volent bas, et bruyamment, c’est la plaque tournante des échanges entre l’Allemagne occupée et les Etats-Unis. De ses premières années, Jimmy Page gardera le souvenir de ces permanents ronflements de moteurs et comment, avant de leur donner l’autorisation d’atterrissage, on les fait tourner selon des cercles concentriques autour de Feltham, où eux habitent : bruit saturant un espace circulaire, on dirait ce que Page cherchera, bien plus tard, dans ses arrangements de Whole Lotta Love et tant de stridences superposées ?

En 1952, Jimmy a huit ans, les Page déménagent plus au calme, et cette fois encore on s’agrandit : dans une maison toute proche du champ de courses huppé d’Epsom. Une rue à l’anglaise bien ordinaire d’une petite ville sagement à distance de la capitale, mais dans son orbite encore. Et promotion sociale pour la famille Page, cette petite ville bien peignée et rangée : le père est maintenant directeur du personnel dans son usine. L’enfant, sans frère ni sœur, est régulièrement seul : pour les parents, aux heures de travail s’est ajouté un trajet plus long pour rejoindre le cabinet médical pour la mère, l’usine d’aviation pour le père. Mais il aimera ça toute sa vie, Jimmy : être seul dans une maison, un rêve à teneur d’enfance, quand on n’avait pas le choix. « A lot of people can’t be on their own. They get frightened. Isolation doesn’t bother me at all… Il y a plein de gens qui ne supportent pas d’être seuls, ça les angoisse, moi ça ne me dérange pas. »

Trait de caractère à vocation permanente : et pourtant, avoir fait face, en douze ans de Led Zeppelin, à tant de visages.

Pas d’évocation de cousins, ni de grands-parents. Souvenir, parmi les rares évoqués : la demeure d’un grand-oncle près de Northampton, avec quelques hectares de forêts et mares, meubles anciens : il y est en vacances, dans l’été anglais, apparemment un rêve qu’il essayera plus tard de reconstruire. Se souvient aussi de sa collection de timbres, images minutieusement décollées, séchées et assemblées par thèmes – pays, animaux, transports –, aux jours de pluie (en pays où souvent c’est pluie).

Tout cela, c’est lui qui en parle. Le goût d’une maison vide et si possible la présence de l’eau, l’habitude et le besoin de ces heures où on est seul.

Un silencieux, et silence sur son histoire, les ruptures, les virages : il a donné des dizaines d’heures d’interview, la plupart accessibles sur support audio. De grands entretiens à des journaux de confiance, comme les quinze pages de Guitar Magazine en 1977. Il est certainement en paix avec lui-même, et certainement fier de l’œuvre faite : mais silence sur tant d’essentiel.

Jimmy Page nous dira seulement que cette révolution intérieure, qui a tout décidé, a coïncidé avec la découverte du disque d’Elvis Presley, Baby let’s play house. Il ne précise rien. Mais il ne dit pas s’il l’a d’abord entendu à la radio, ou si cela lui est venu par d’autres ni si ce sont ses parents qui lui ont offert le disque, même si on comprend à l’entendre qu’il y a déjà à la maison un électrophone. Ainsi du moins aurait-il reçu Rock around the clock, de Bill Haley, qui en 1955 a été un monstrueux succès. Mais ils sont combien de gosses à s’identifier à la nouvelle rupture ? La BBC propose progressivement des programmes de jazz, de skiffle avec Lonnie Donegan. Mais on capte bien sûr les radios pour les troupes américaines, c’est chez eux qu’on découvre le country dans la journée, le blues dans la nuit (mais le moment n’est pas venu, pour le gosse de onze ans), quand tout à coup survient Elvis : une rythmique exacerbée, la voix qui brise avec tous les canons du beau mâle pour s’exposer dans sa fragilité, ses falsetto, appeler littéralement au sexe (écoutez donc cette fameuse version ralentie de Blue Moon).

Découverte qui s’ajoute à une autre révolution, trop passée sous silence : le 45 tours. Les disques sont chers, lourds, fragiles. Ils tournent à 78 tours minute sous le bras en plastique jaune du pick-up, lesté d’une aiguille à changer régulièrement, quand apparaissent, dans un papier carton grossier, mais affublés pour la première fois d’une photographie de l’artiste, des disques bien moins chers, plus fins, avec une seule chanson sur chaque face : Baby let’s play house sur la face A, I’m left you’re right she’s gone (jeu de mots trop simple pour qu’on puisse l’importer en français) sur la face B. Et pour moi ce mystère : de l’autre côté de Londres, exactement dans la diagonale, un gamin qui a six mois de plus que Jimmy Page découvre le même disque, au même moment, et se fascinera, lui, pour l’autre morceau. C’est le même guitariste, Scotty Moore, et Richards dit que le solo sur doubles cordes lui semblait un mystère insurmontable, au point que lorsqu’il a été, plus tard, en mesure de l’apprendre, il a préféré ne pas le faire, pour en garder l’énigme. Mais que toute sa vie de guitare il la doit à ce mystère-là, au solo de I’m left, you’re right, she’s gone tandis que Jimmy Page répétera jusqu’à aujourd’hui que la révélation, pour lui, c’était Baby let’s play house.

Et beaucoup d’imprécisions aussi sur l’événement déclencheur : un ami de ses parents a laissé chez eux en dépôt une guitare, une simple guitare façon classique. Jimmy Page en donnera au moins deux versions, et quelques variations, mais qui ne mettent pas en cause la trame principale : « Somebody laid down a very old spanish guitar on us. I probably couldn’t play it now if I tried. It was sitting around our living room for weeks and weeks. I wasn’t interested. Then I heard a couple of records that really turned me on, the main one being Elvis’s Baby let’s play house and I wanted to play it. I wanted to know what it was all about. This other guy at school showed me a few chords and I just went on from here… Quelqu’un avait laissé chez nous une vieille guitare classique.

Aujourd’hui, je serais probablement incapable de jouer dessus si j’essayais. Elle était là, dans notre salon, depuis des semaines et des semaines, ça ne m’avait pas intéressé. Et puis je suis tombé sur quelques disques qui m’ont secoué, le principal c’était Baby let’s play house d’Elvis, et ça, je voulais le jouer. Je voulais savoir tout ce qui le concernait. Un copain à l’école m’a montré quelques accords, et tout est parti de là. »

On a si peu, de Jimmy Page, pour ce qui concerne ses apprentissages, qu’on ne peut procéder que par diffraction, reflets. Ainsi, cette autre version de l’histoire, du même, mais sans la référence à Elvis : « Un truc bizarre, c’est qu’on avait une guitare à la maison, je ne sais pas si elle avait été laissée par le locataire d’avant, ou si c’était à un ami de mes parents : personne ne savait ce qu’elle faisait là. C’est comme ça que tout a commencé pour moi. Un type à l’école jouait du Lonnie Donegan et je lui ai dit : – J’ai une guitare comme ça, à la maison. Il m’a dit : – Apporte-là, je te l’accorderai… »

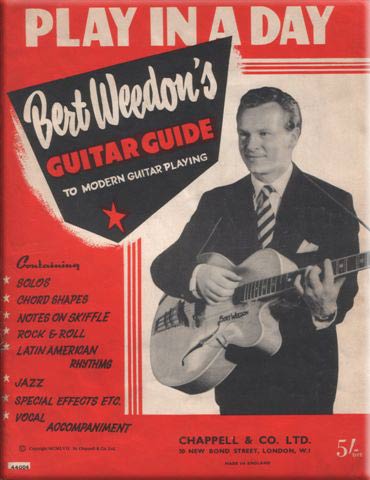

Jimmy Page dit que ce jour-là il rapporte du lycée, accordée, cette guitare qui est depuis des semaines chez eux sans qu’il y ait touché. Il fait mention vient aussi d’un petit livre diffusé à des milliers d’exemplaires : Play in a day, avec le schéma des accords. Tous ceux de ma génération se souviennent parfois jusqu’à l’odeur, ou jusqu’au contact du papier, de leur première méthode de guitare. Sauf que pour ce gamin-là ce ne sera pas un « jouer en un jour », mais une aventure qui l’emmènera jusqu’aux cheveux blancs d’aujourd’hui : I just went on from there…

Il ne précise pas si c’était se mettre devant l’armoire à glaces et se trémousser des hanches, ou mettre deux doigts sur les cordes graves et trouver un rythme de hasard. S’il procédait avec méthode, accord après accord, et leurs renversements. Mais il semble bien qu’il ne se trompe pas sur la source : « Rock’n roll à l’époque c’était un mot sale… You’ve got to understand that in those days rock’n roll was a dirty word… Tu devais rester coller à la radio et écouter ces émissions d’outre-Atlantique si tu voulais en entendre, du rock’n roll… »

Un gosse de onze ans ne réinvente pas comme ça un morceau complexe, et, sur ses apprentissages, Jimmy Page n’a jamais voulu s’épancher. N’empêche qu’il y a une source, qu’il y a un déclencheur : Baby let’s play house d’Elvis Presley, et que de cet instant tout commence. Mystère de la musique, et qu’il n’en a pas été de même pour nous autres, qu’un seul instant de musique décide ainsi de toute une vie. Il ne dit pas seulement : « Je voulais apprendre ce morceau », il ajoute : « tout savoir de ce qui le concernait ».

Il ne dit pas quels étaient les autres disques écoutés à l’époque, ni quel était ce copain, considéré comme le meilleur guitariste du lycée, qui jouait du Lonnie Donegan et lui rendit sa guitare accordée. Il précise une autre fois, toujours à propos du morceau d’Elvis : « Je me rendais compte qu’il se passait quelque chose. J’entendais cette guitare acoustique, la contrebasse, et la guitare électrique, trois instruments et une voix, et tellement d’énergie que je voulais être quelque chose là-dedans… So much energy I had to be part of it… » : trois instruments et une voix, manquent les tambours, mais le germe est donné, et ce mot qui ne vient pas par hasard, énergie.

On l’inscrit à des cours, mais Page se refusera de leur reconnaître une vraie dette : on ne saura même pas le nom du prof qui lui a dispensé ces premiers cours particuliers, et qui habite près de chez eux, à Kingston, sur la Tamise : « Au bout de six leçons vous en saviez autant que le prof », dit la mère de Jimmy. Peut-être.

Dans le salon familial, et la maison vide, de sa sortie du collège ou du lycée, en début d’après-midi, jusqu’à à l’heure tardive où reviennent ses parents, et cela jusqu’à ses dix-sept ans, un gamin maigre s’obstine à reproduire note à note ce qu’il entend à la radio.

Sans doute que c’est le mot radio qui est important : dans ces après-midi de solitude, mettre en marche le poste familial, et le régler sur ces émissions destinées aux soldats hébergés par milliers sur les bases américaines de l’après-guerre, les musiques qu’on n’aurait jamais écoutées sinon.

Et que ça s’appelle rock’n roll.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 27 juin 2013

merci aux 1060 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page